汪蓝,澳门科技大学人文艺术学院副教授、博士生导师。教研领域为美术史、中外文化交流史、艺术创作与理论。兼任澳门美协理事、澳门中国画研究生创研会副会长、澳门古典音乐学会会长、沪澳经济文化发展协会副会长。

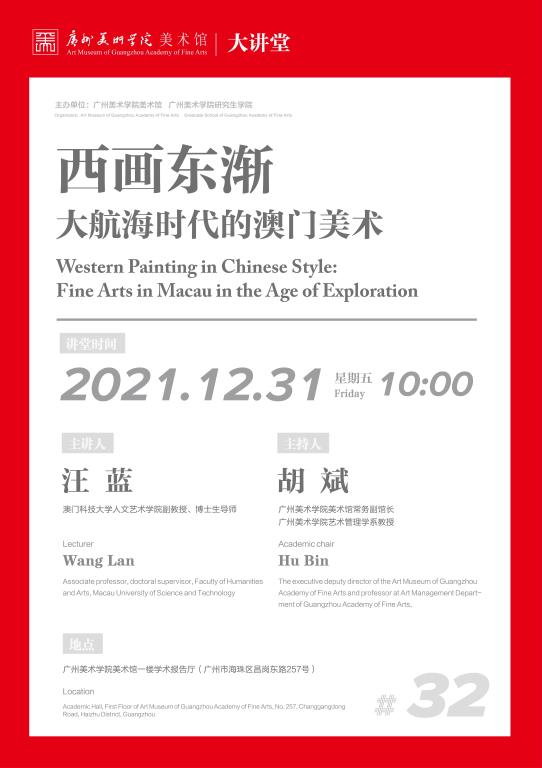

讲座从针法技艺入手,梳理不同历史时期我国刺绣的技艺特征及演变,在对今年以来惊艳亮相的清代民国时期桃源刺绣深入解读的基础上,挖掘出原生于湖湘大地的桃源刺绣所蕴含的岭南粤绣的技艺因素,旨在揭示湘粤两地刺绣在材料、技艺、文化上的交流与共通。

讲座时间:2021年12月15日(周三)下午2:00

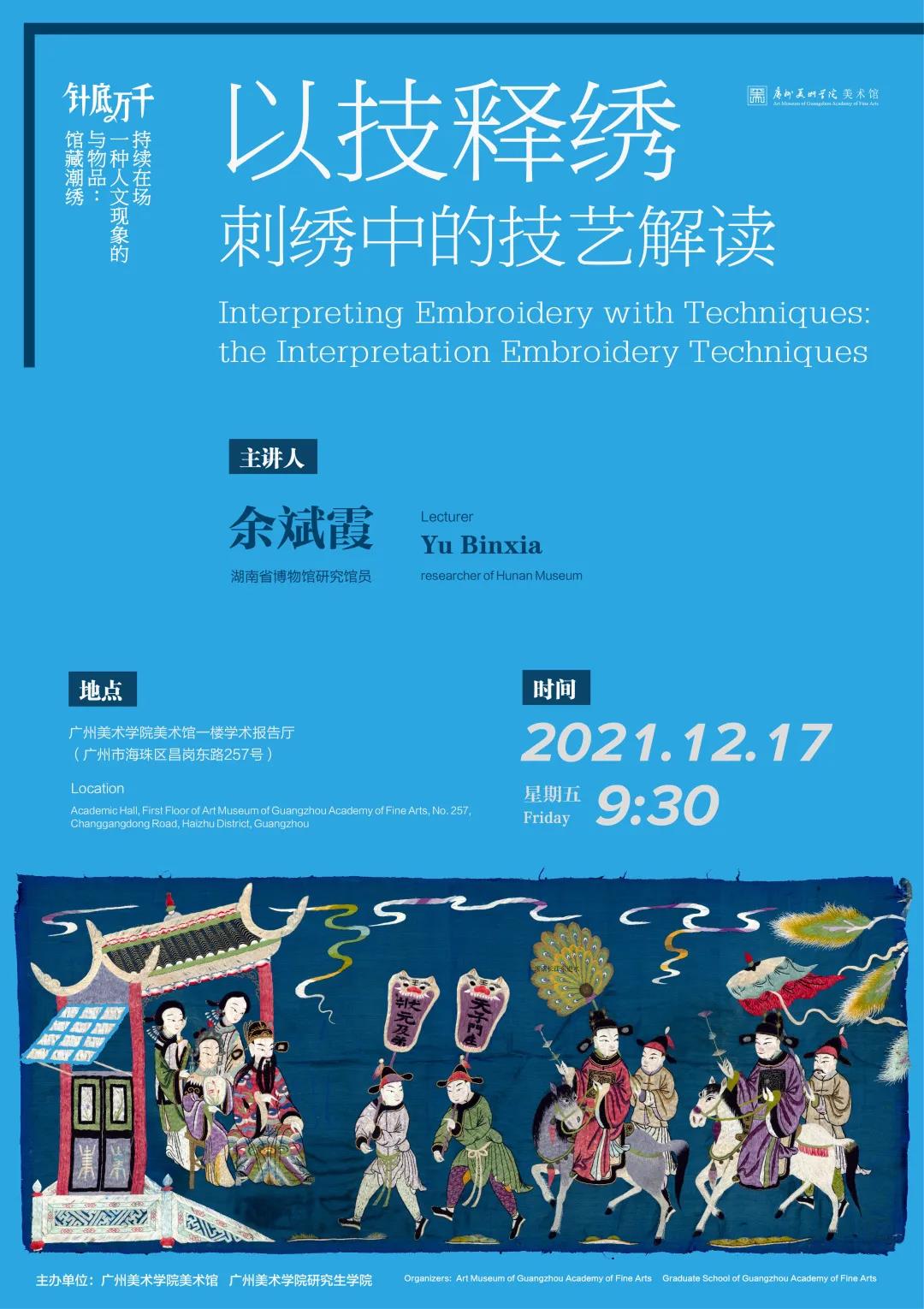

华天雪,中国艺术研究院美术研究所理论研究室主任,中国艺术研究院研究生院硕博士导师,研究员,研究方向为中国近现代美术史。

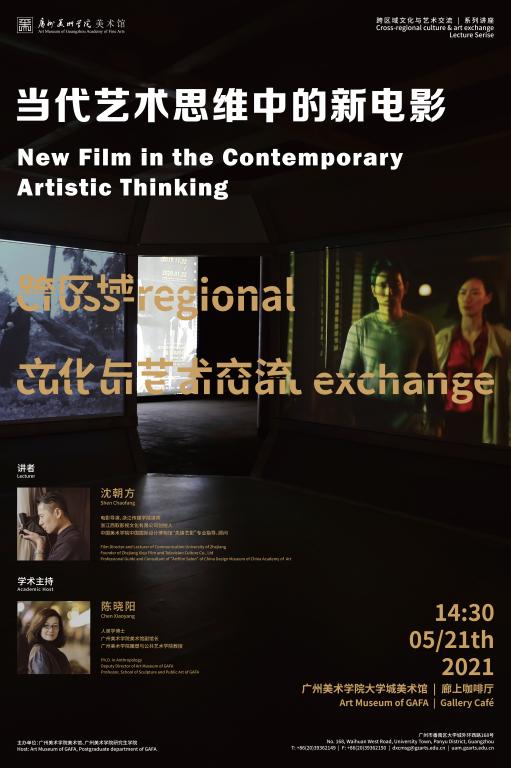

广州美术学院大学城美术馆邀请到沈朝方老师(浙江传媒学院讲师,浙江西取影视文化有限公司创始人,中国美术学院中国国际设计博物馆“先锋艺影”专业指导、顾问)进行当代艺术创作的讨论,分享从一个艺术家变成导演,后来又在电影学院从事的新媒体艺术电影创作的路途经验,以及这种跨学科和跨度是如何完成的。

讲座首先梳理具有当代艺术特征的电影的发展轨迹,依次介绍梅里爱在单独画面中创作的多种空间、20世纪20年代的先锋电影创作的第一场电影美学运动、戈达尔的电影等,也将着重讲述美术学院系统的影像发展类型——体现为弱线性叙事、重不可说的电影象征、概念以及强调艺术语言的独特性。沈朝方老师同时也将介绍自己的创作经验,并列举国外最新的重艺术语言的导演作品.

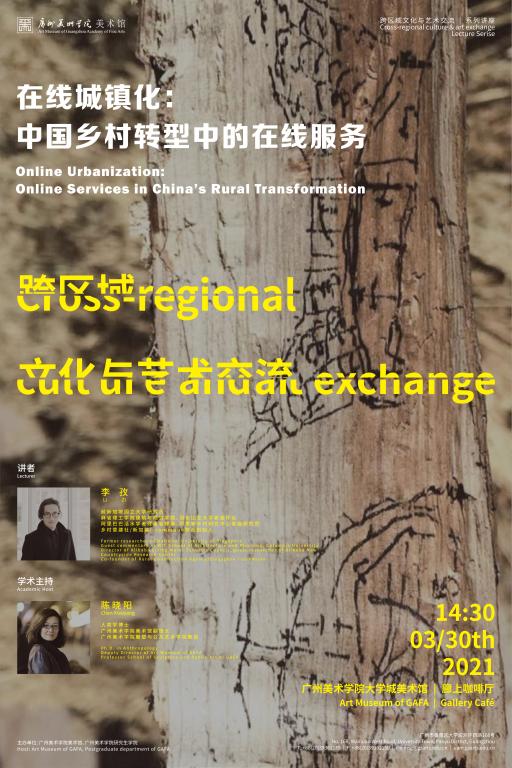

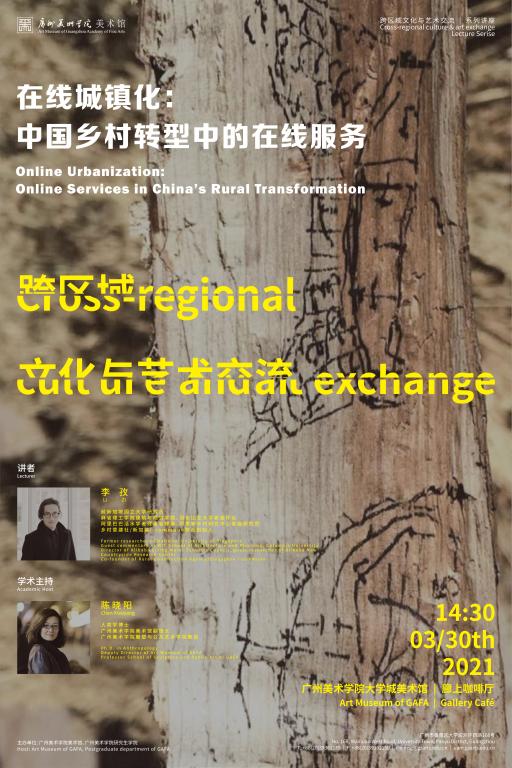

本次的讲座从数字平台方面政府与社区如何联动、作为艺术行动者如何参与这个城乡建设到变革的方面展开并探讨,当我们置身于数字化信息飞速发展的时代,作为年轻一辈的我们,在这种时代大背景下对“中国乡村转型”这一主题会有怎样的思考,个体角色在实践当中会有怎么样的理解与感受。

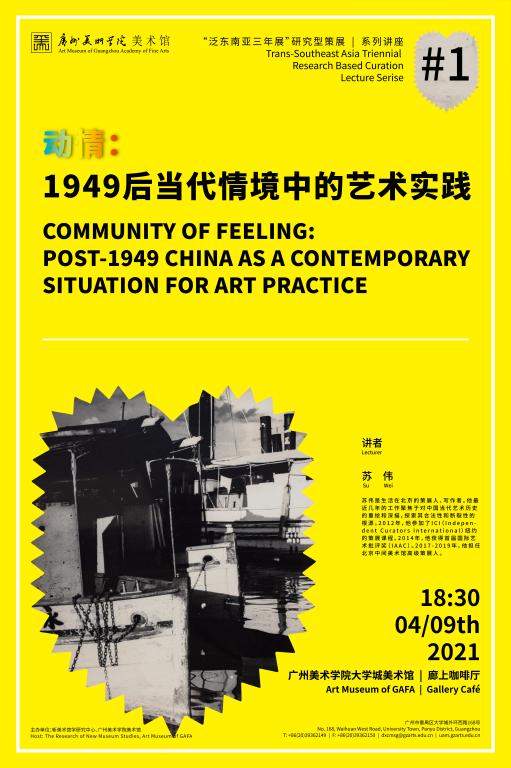

此次讲座将通过回顾展览“动情:1949后变局中的情感与艺术观念”(北京中间美术馆,2020),尝试将“1949后”作为一种当代情境提出,并从这种情境出发,将“情感”视为观察这段仍在发生的历史的线索。

邓启耀,中山大学人类学系荣休教授,现任广州美术学院教授,视觉文化研究中心主任,国家社科基金重大项目“中国宗教艺术遗产调查与数字化保存整理研究”首席专家。 在佛教造像风格及造像服饰的特征方面,有三条与佛教传播路径相应的佛教造像风格主脉,即北方丝绸之路与犍陀罗式佛教造像,东南亚大通道与秣菟罗式佛教造像,孟加拉湾—南海海路与阿玛拉瓦蒂—鹿野苑式佛教造像;另外,由于欧美对亚洲的探险、殖民和文化交流,佛像也出现了逆向的传播,被当做文物或艺术品流散在欧美博物馆和收藏家手里,这或许也可视为佛教艺术传播的另外一个脉象。本文以佛像的佛衣造型样式入手,从视觉人类学和人文地理学角度,探讨佛教及其佛教造像艺术,如何在欧亚大陆多民族间交融和传播;这几条途经不同地区的商贸、军事和文化通道,又是如何与当地不同族群及文化传统进行互动,而呈现不同的在地化状态和空间脉象。

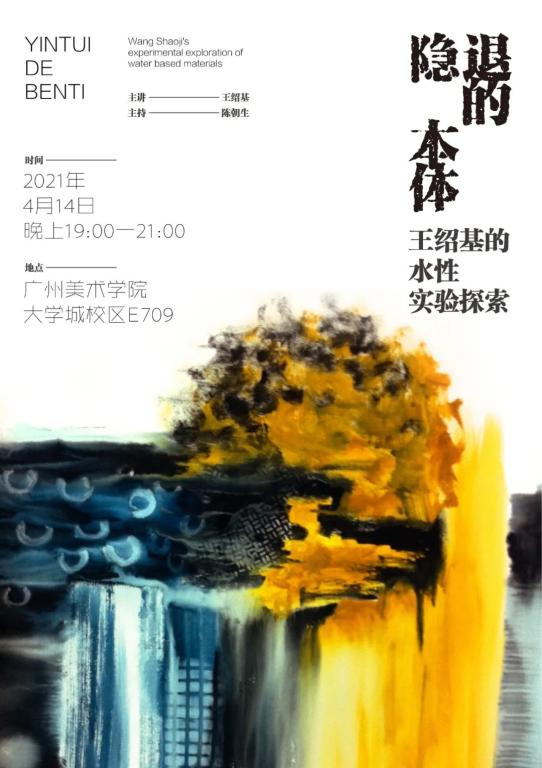

1.讲座:隐退的本体--王绍基的水性实验探索 2.展览:学院的品格--开幕式暨颁奖仪式 3.展览:广美绘画艺术学院水彩画系青年教师作品展 4.论坛:时代·品格·建构--全国高校水彩画专业研究生教育论坛 5.分享会:创作意识与探索实践--全国高校水彩画专业研究生创作分享会 6.讲座:水彩的边界--“新水彩”构想

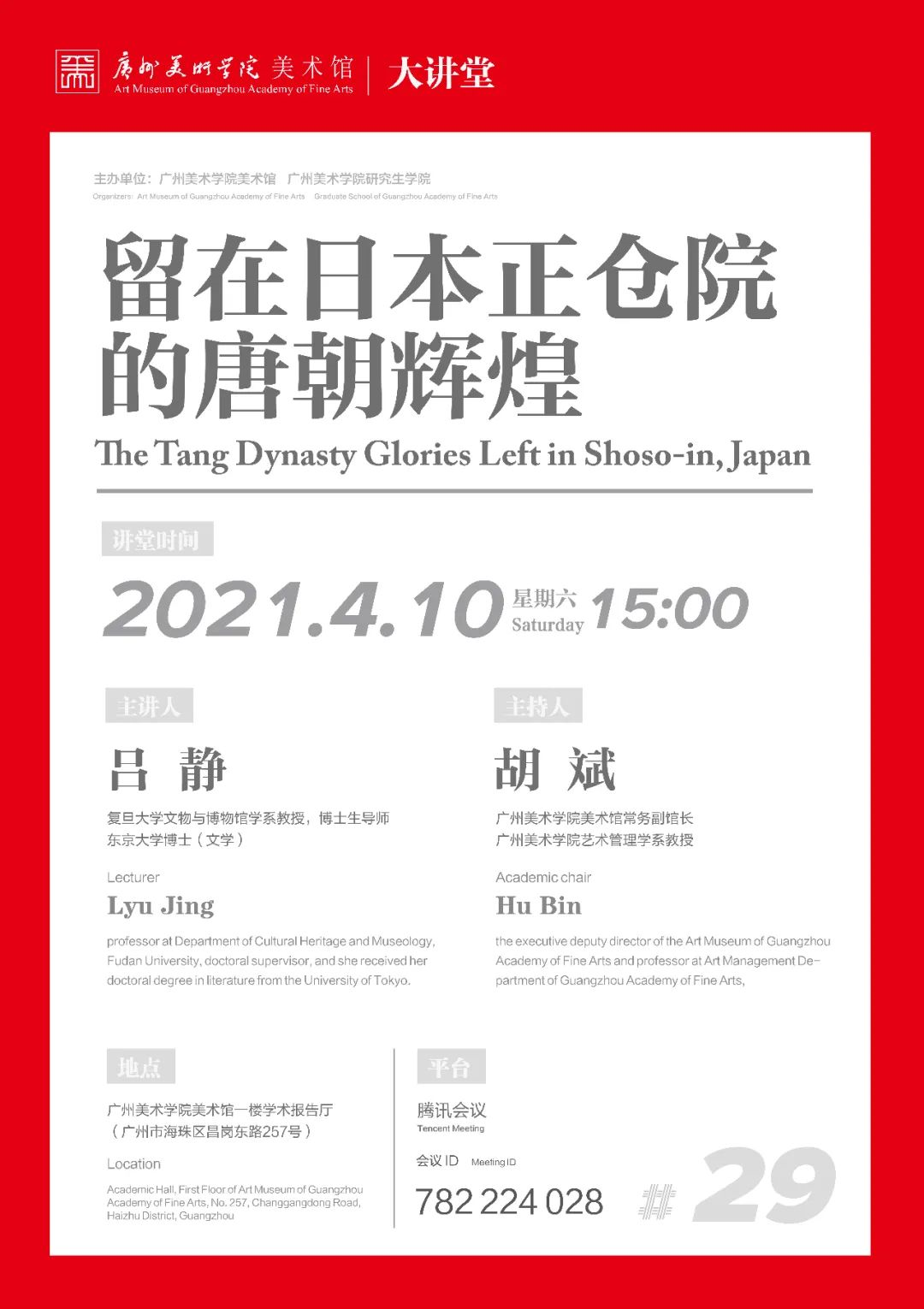

内 容 概 要 上百件原汁原味的唐代器物,被收藏在日本奈良若草山下的正仓院,带给世人一个视觉的、可感的辉煌唐朝。唐器珍物的再现,也让我们觉悟到守护人类文化遗产的重任。