展览分为“德国新当代建筑”、“南方的回响”以及“展教实验”三个部分,通过展览和课程教学对话互动的方式,探索德国新当代建筑在“南方”语境下的多种新可能。

作为泛东南亚三年展序列展览的第二个项目,刘博智的缅甸华人文化摄影作品展带来了东南亚与中国密切关联的群体个案,我们正在这样的一个个专题展览与研究项目中,逐步展开对这个区域中不同的人与万物的认知和理解,并构建起泛东南亚交互对话的平台。

2020年,适逢胡先生诞辰110周年,中央美术学院与广州美术学院共同主办“站在人生的前线——胡一川艺术与文献展”,通过展示500余件珍贵的作品、手稿,以及前期收集、整理的大量口述史和文献资料,来纪念这位深刻影响了中国20世纪美术走向的大家。

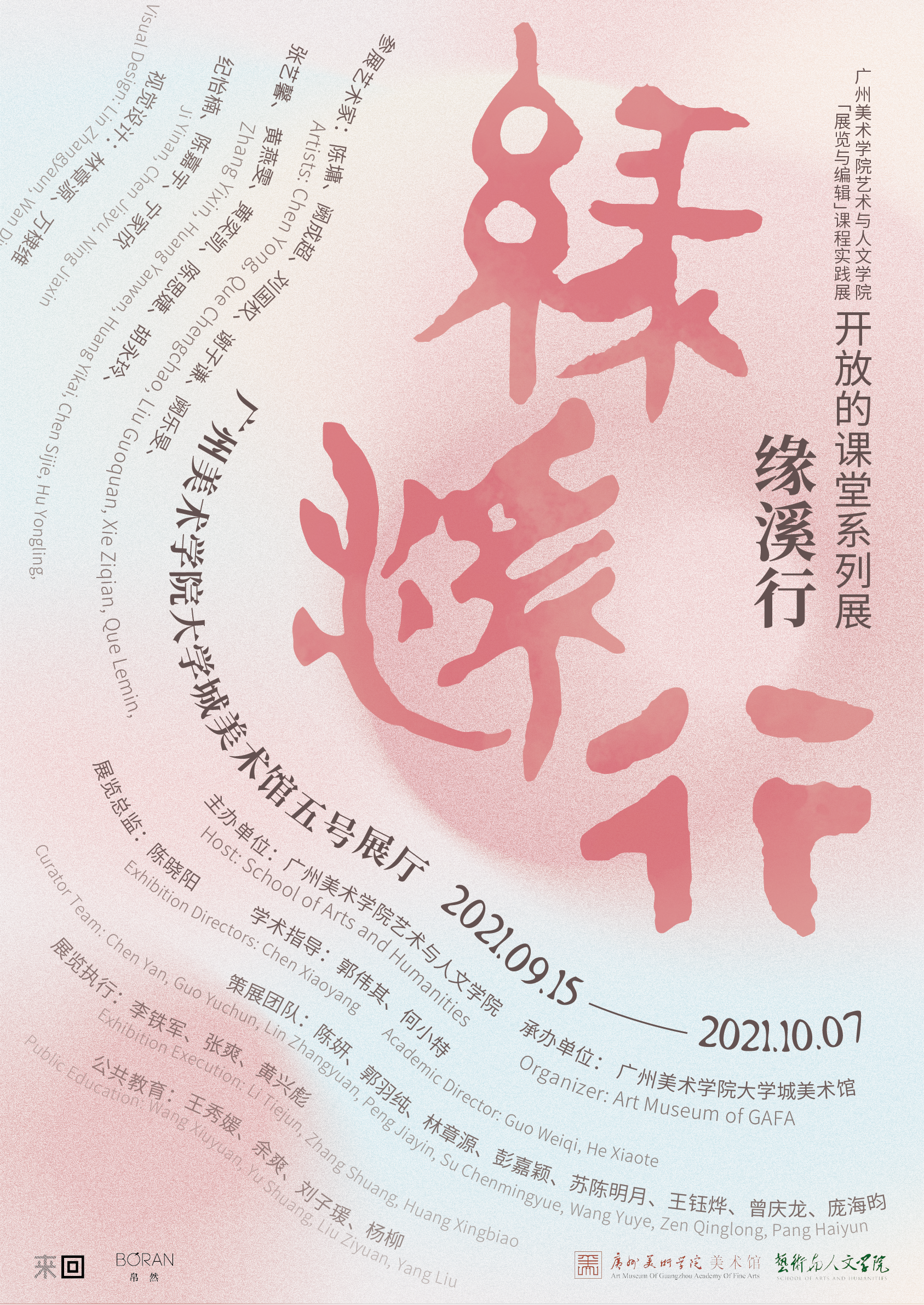

在本次展览中,我们欲引桃源为喻,指代一个令人感到轻快、舒适与宁静的空间与状态,一条以轻松对抗沉重的路径。我们并非意在构建一个完美的彼岸,而是希望呈现一条通往「桃花源」的路——缘溪而行:沿著蜿蜒分岔、时续时断的溪水前行……桃源也许近在眼前,又或许远在天边。如此之状态,正是求索,是探寻我们心中那座桃花源时的精神状态。

本展将依循着“木协”巡展作品取向与工作架构,结合文献建立起一个“关于展览的展览”框架,既是我馆在新兴木刻研究专题的重要案例,同时也体现出美术馆学术主旨和研究的序列性。

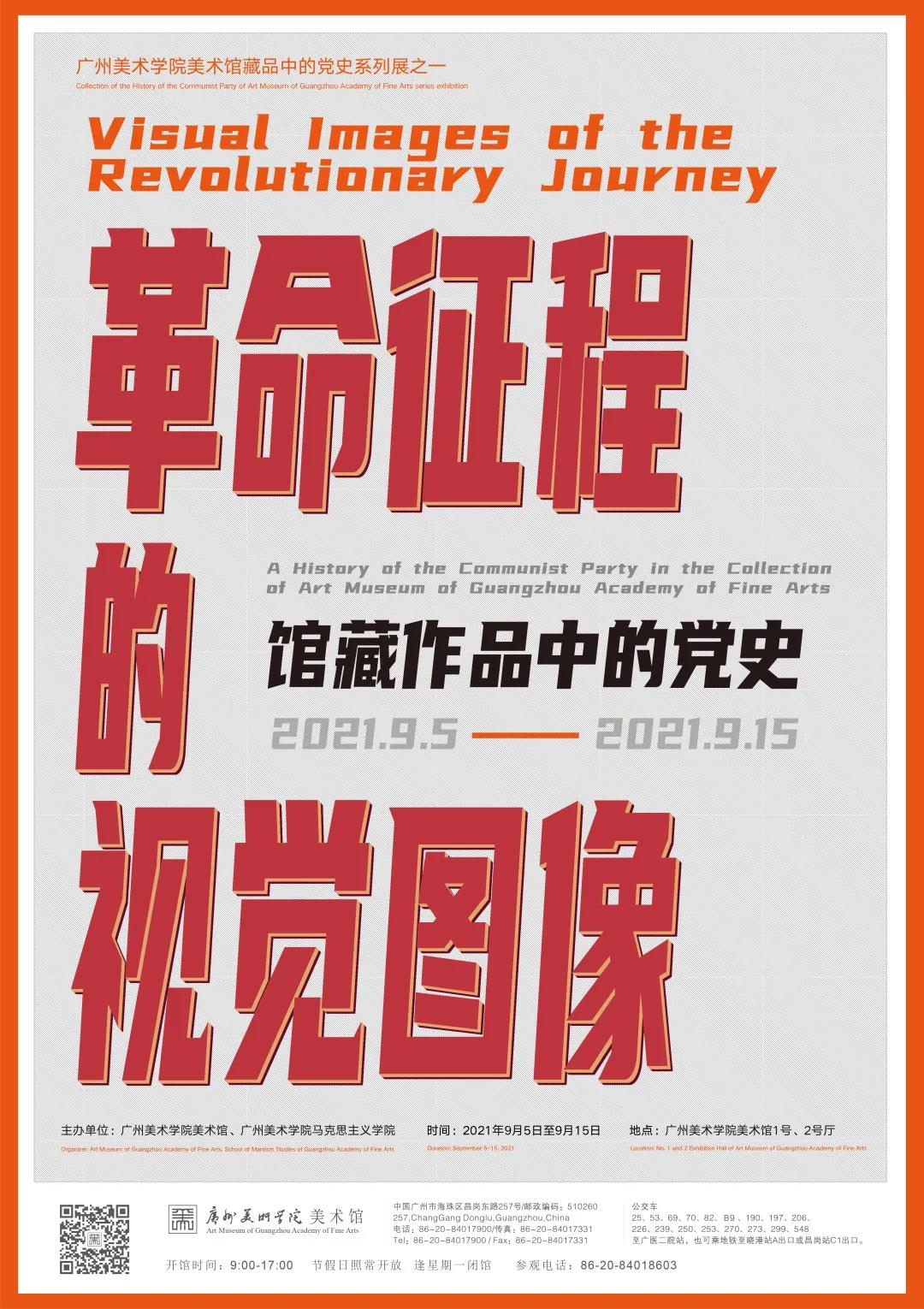

今年是中国共产党成立100周年,党中央决定在全党开展党史学习教育,我们学校及各个部门亦积极响应号召,结合自身特色开展深入而广泛的党史学习活动。...

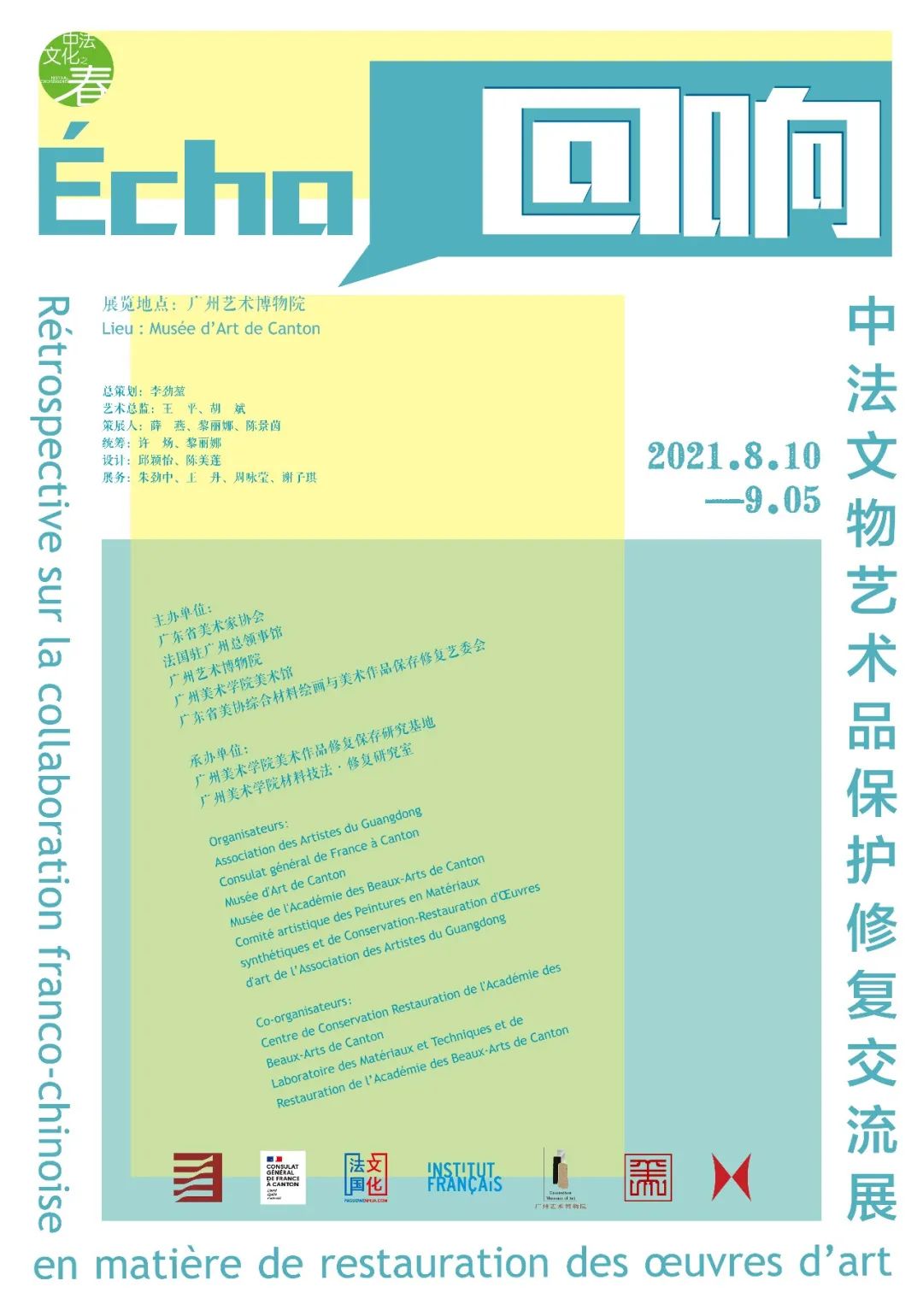

“修复”是人类为了守护和传承文明而进行的一场对抗时间的战斗——不可能获胜的战斗。十几年前我们就在一起,想象着西西弗斯否认诸神并且搬掉石头的快乐,像接力赛的选手跑在没有终点的跑道上,由此结下深厚的友谊,这种基于共同信念的国际友谊弥足珍贵,必将持续其旺盛的生命力。

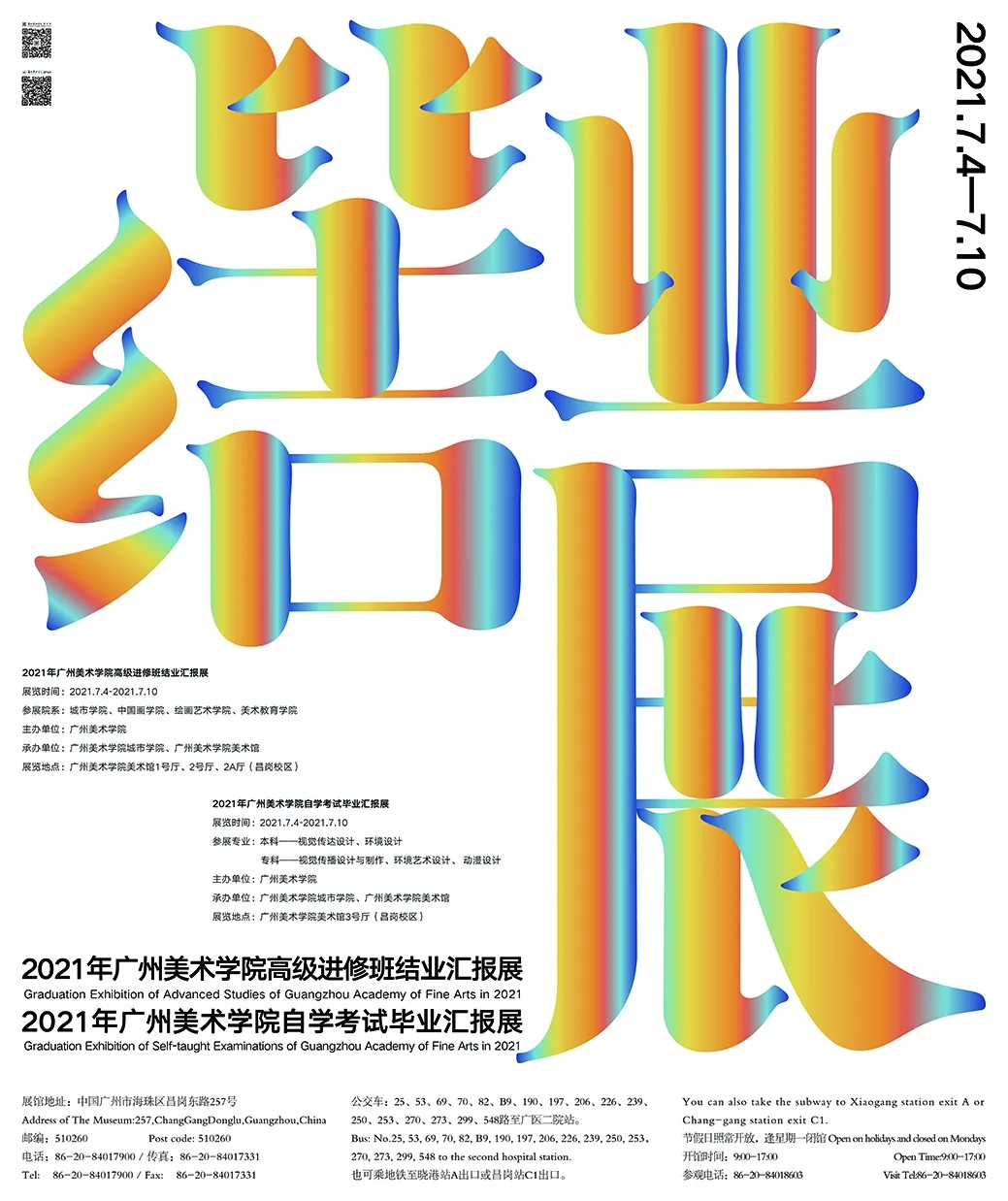

七月初,广州美术学院城市学院迎来了2021年的毕业季。照例,本次毕业季举办了2021年广州美术学院高级进修班结业汇报展和2021年广州美术学院自学考试毕业汇报展,展期从7月4日到7月10日,地点在广州美术学院昌岗校区美术馆。因疫情原因,展览暂仅对校内师生开放。

入馆须知 观众可从我馆公众号进入大麦网平台购票,也可在大麦网APP直接搜索本展览,每天限定售票1500张次,售完即止。

为深化研究生教育改革,全面提升研究生教育质量,我校对在读研究生实行中期筛选考核制度,并每年定期举行展览。

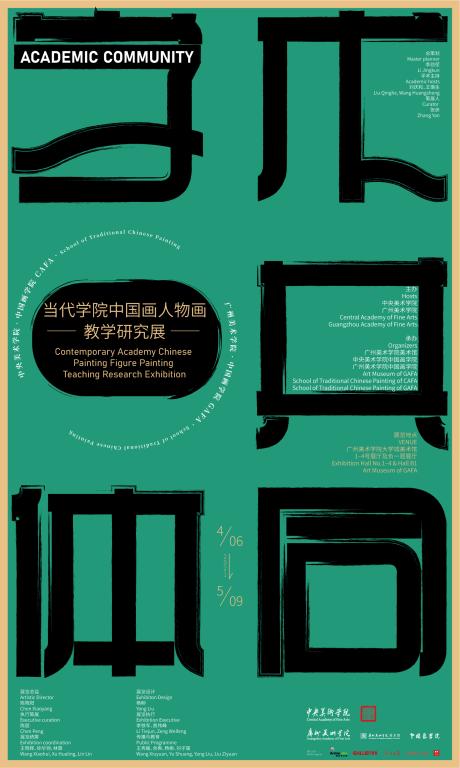

2021年4月6日——5月9日,此次展览共展出中央美术学院中国画学院、广州美术学院中国画学院师生200多幅中国人物画作品,整体反映了两校人物画专业方向的教学和创作现状。

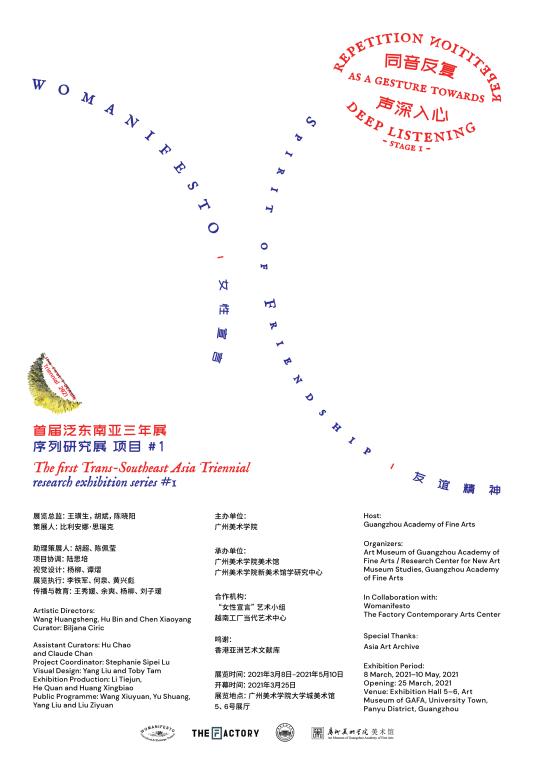

2021年3月8日——2021年5月10日;《同音反复,声深入心》将呈现《友谊精神》、《女性宣言》两个项目以及它们背后两大艺术社区的不同工作方式。