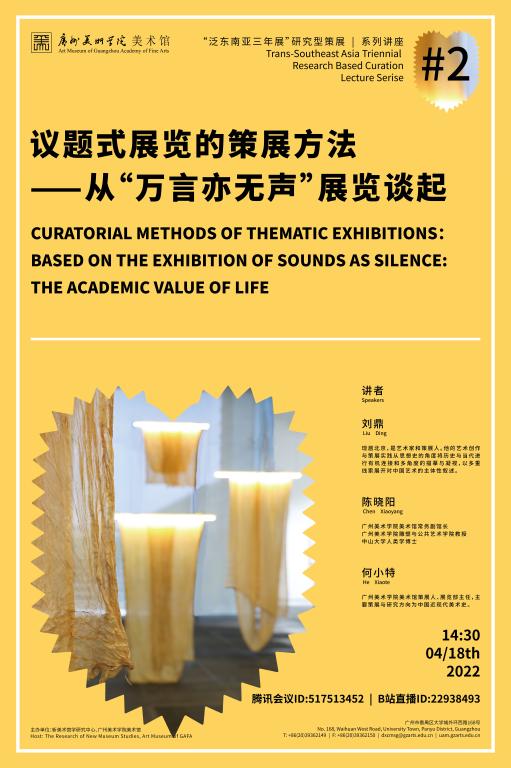

此次讲座将围绕如何策划和观看议题式展览展开。以“万言亦无声——生活的学术价值”(点击展览可查看详情)为例,三位讲者将就议题式展览策展的挑战、困境、方法和潜能展开深入讨论。

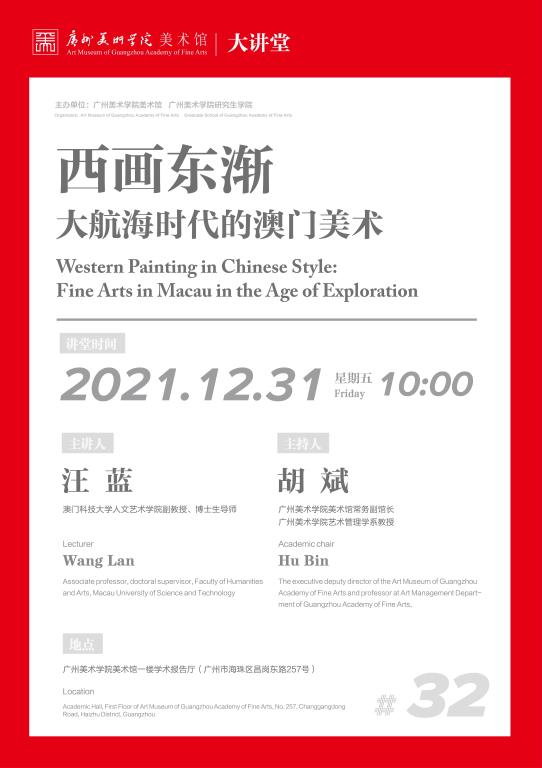

汪蓝,澳门科技大学人文艺术学院副教授、博士生导师。教研领域为美术史、中外文化交流史、艺术创作与理论。兼任澳门美协理事、澳门中国画研究生创研会副会长、澳门古典音乐学会会长、沪澳经济文化发展协会副会长。

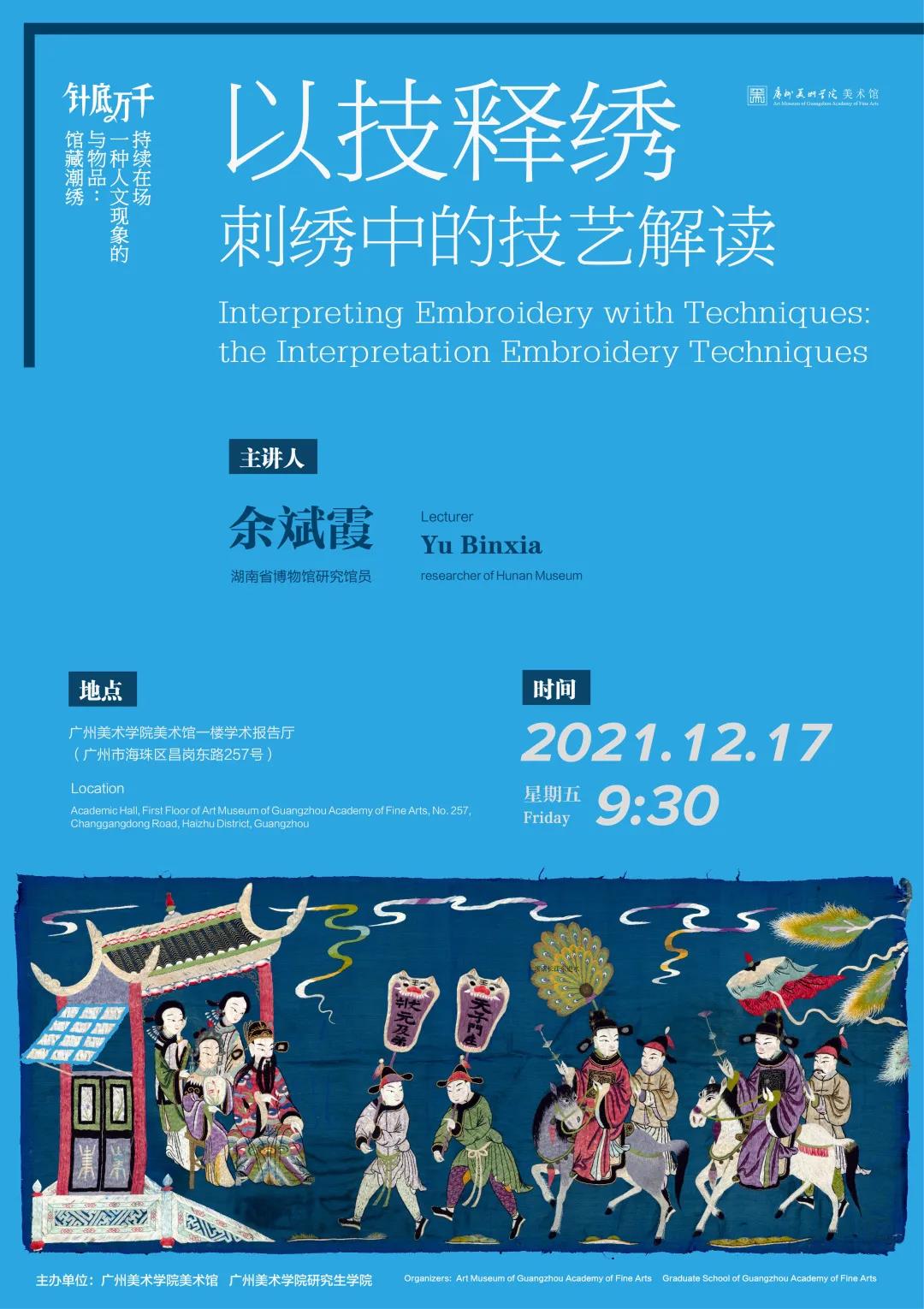

讲座从针法技艺入手,梳理不同历史时期我国刺绣的技艺特征及演变,在对今年以来惊艳亮相的清代民国时期桃源刺绣深入解读的基础上,挖掘出原生于湖湘大地的桃源刺绣所蕴含的岭南粤绣的技艺因素,旨在揭示湘粤两地刺绣在材料、技艺、文化上的交流与共通。

讲座时间:2021年12月15日(周三)下午2:00