编者按:本周推送尹冉旭的《作为群体交往形态史的展览史》(原载王璜生主编、沈森执行主编《新美术馆学》研究文辑第一期,广西师范大学出版社,2021年)。

本文分析了“展览史”研究现状中有关“展览”概念的局限性,尤其是关于展览作为中介对展示内容的依附性,提出对展览的独立属性的认知必要。通过对当下展览形态及其与观众的关系变化的分析,指出“群体交往形态”应被视为展览的本质。在此基础上,作者分析了博物馆展览与作为“群体交往形态”的“展览”的关系及其制度概念的生成。最后,在总结了展览形态如何在不同时代显现之后,再提出博物馆在策展思路上可做的选择以及书写“作为群体交往形态史的展览史”的必要性。

作为群体交往形态史的展览史

文|尹冉旭

一、从“展览史”的研究概况说起

由于展览史可作为现代以来艺术史的一种平行叙事,展览史的书写在近些年得到了更多重视。但这里面有一个问题,即“展览”在该层面上很容易仅仅被作为一种记录和编纂方式,以时间、主题来叙事的“展览史”则作为现代艺术史有纪年和类目的文献以供查阅。这是现状之一。现状之二可对“展览史”的学术史做粗略梳理。西方学界是将展览学内化于博物馆学之中,因此展览史研究的主流是关于收藏与陈列史[1]。中国除了翻译和借鉴这一西学传统之外,自上世纪90年代开始以“展览学”为研究对象的论著主要关注展览实务,宏观书史则又将“展览”概念视为与“展示”、“装饰”同义[2]。总而言之,展览史往往是借展览之名而言收藏、装饰、设计等历史。

上世纪传播学领域媒介研究的热度,显然也影响到了关注“展览”主体性的学者及策展人。展览在沟通文本、机构与受众之间的中间角色,似乎得到了经典媒介理论的承认[3]。但关于展览的媒介性的论述,并非在经典媒介概念下展开,而是随着媒介研究拓展而演化了的概念。实际上,所谓展览的“媒介性”更倾向于对其中介属性的表述。另外,由于中国自古以“媒介”指称广义的“中介”[4],致使“媒介”在中文语境的使用则更为宽泛。由于语义的含混性,本文中将对“中介”与“媒介”区分使用。那么,这一类关于展览的“中介属性”的论述,多在展览沟通作品信息与社会语境、反推动艺术史发展的功能层面展开。这大概可被视为现状之三。但本文想提出的是,在作为中介的展览史叙述之外,是否还可以进一步再讨论关于独立的“展览史”的问题。

所谓展览的“独立性”,是指重新斟酌它与所展示内容之间的依存关系。如果将内容暂且搁置一旁,展览形态本身将得到怎样的描述?这个问题并非指向文学性描述,而是功能性的、关于展览的本质形态的,并且必然将关系到展览史书写与策展方法。

二、摆脱“中介”唯一性:重审与观众的关系

杂糅了虚实空间、多元媒介和暧昧体验感的当下展览,在展示内容的描述上变得困难。与作品展示、社会话题介入、学术研究及官能娱乐的层叠关系则使其功能变得复杂。现代博物馆藏品陈列的一套言说,对眼前情境完全失效,原因在于上述展览内容和功能的繁复性,同时传达出这样的信息:展览和观众本质性的关联,并不在现代博物馆学的规定之中。

图1:当代艺术展厅与实验戏剧的合作空间

在博物馆学的现代传统里,展览是对藏品的陈列与公开展示。观众与展览的关系,是被赋予平等参观及所有权的公民与其所共有的精神性财产,这是现代博物馆的要义。即便是在新博物馆学的视野下,机构的权力体系被消解,观众角色从被赋予权利更改为被称返还权力,展览与观众的关系也并没有因机构与观众关系的改变而发生变化。

根本性的变化是在策展实践中崭露头角的。当代展览在反现代性的同时,也在很大程度上反对了现代博物馆学和新博物馆学的“观众”定义。这种对抗性被现代主义描述为频频越界、制造混乱、蔑视权威。同时,它也并没有得到新博物馆学的支持,因为新博物馆学对观众的定义仅仅是从所谓面目模糊的“中产阶级”群体具体到每一个有不同诉求权利并被称真正掌握权力的公众。一些与观众互动方式过于“新潮”的展览,则被庸俗化为与工业社会一同意欲摧毁博物馆的同谋。

因此,这里讨论的观众问题,已经不是关于展览引来的是否仍是(传统展示内容所代言的)理性主义的虔诚信徒,或者观众的(针对展示内容的)个体化诉求是否在其掌握权力层面上得到了落实,而是关于抛开多变的展示内容、摆脱中介身份,展览与观众之间是否还存在一套更稳定的沟通方式。

图2:布尔迪厄《区分:判断力的社会批判》英文版封面

不妨把展览视为一种场合。当观众不是冲着已知作品而来,而是纯粹地抱着对展览这个场合的心理期待。实际上,大多数情况下他们确实对展览上的具体作品完全未知。这种尚未得到充分解说的观众对展览场合的心理期待,使得展览的独立性暂时凸显出来。在这个意义上,展览所摆脱的不仅是博物馆程式化的展示制度,更是它的中介唯一性。

前文提及展览实践撬动了其作为中介对展品的依附关系。具体来说,展览对展品依附关系的取消,在某种程度上通过对中产阶级趣味的挑衅取得了进展。经典媒介研究在分析媒介属性时,引入了上世纪社会学热衷的阶级分析理论。如电视被视为庸俗媒介而广播被视为中产阶级所有,因而“媒介的一些侧面符合布尔迪厄所说的品味等级的划分”[5]。艺术是经典媒介承认的领域,且代表着广泛的“中产阶级趣味”,而展览作为艺术作品的中介,同样依附于此划分。直到它利用被赋予的中介身份,为自己正名。当一幅文艺复兴时期的油画真迹与刚从工厂流水线上出来的一只啤酒瓶同时展出,展品的阶级属性已无法承包对展览的价值解说,展览获得自我解说的权利,从对作品的依附以及中介唯一性中脱离出来。

这类展览的过程往往是,观众并非必须关注展品分别在传递怎样的趣味和价值观,甚至可以将它们同时忽略,而并不影响观众从展览上获得那部分稳定的经验。因为这部分经验,并不来自通过展品传递给观众的某种价值和理念,而是展览本身作为一个整体场合和观众直接建立联系。

三、作为群体交往形态史的展览史

展览与观众的关系,并非言语层面上的辩论,它们之间存在着知觉性的、精神上的以及物质层面的文化与社会关联。但是,以上关于展览的表述还太过抽象,展览必须由具体的什么构成才可以立论。所谓知觉、精神与物质性关系的存在,也必须得到具体的阐述。

展览形态的变化不止艺术史经典和工业产品相结合,自然科学、物质遗产与表演艺术、高新科技、话语交流等杂糅一起,将当代展览推向了一种文化的总体样式、公共场所的综合形态。从大众娱乐到学术研究,展览似乎已成为一种日常性的生产与交往方式。作为日常生产,则必然有它的群体欲望来源和满足逻辑。作为日常交往,如何运用时代信息及其媒介在群体之间不断沟通关于历史与记忆、物质与精神、生死与享乐等循环主题?如果它是一个日常去处,与其他公共场合有怎样的区别?

图3:古罗马卡拉卡拉浴场遗址

忽略展览作为群体生产与交往形态的属性,往往使得博物馆的公众政策不得要领。博物馆仅仅在“如何更好地将指定作品推广向观众”这一思路上展开想象。如果展览被认定为一种社会生产和社会群体的交往形态,则博物馆对观众诉求的认识将会随之转变。考察与展览相类似的群体交往形态,尤其是生产逻辑、组织方式,也许能为了解展览与观众的本质性关系提供启发,或将进一步为展览史的书写提供新的可能。

强调展览的独立性,既非否定以前学者对展览在中介功能上的研究,更不是否认展览与其展示内容之间存在密切联系。当展览被视为一种群体交往形态,这里面包含了两层关系,一是个体的人与场所之间,二是人与人群之间。这两个层面上的交往,伴随着与空间、“文本”、作品等进行互动来实现,则它们成为了具体场所中交往的媒介。互动生成的生理感官、心理经验以及精神状态则成为交往的基础。

在考察这类场所之前,与其按照现有认知先行对“展览”进行界定,比如是否必须包含“展示—观看”的方式,是否有一套周期性的“组织—参与”的制度,以及对群体欲望的“拆解—满足”等,不如对人在群体生产、交换、仪式等场所经验进行一次更开放的全球性考古。

往前追溯,早期文明体中的一些场所如古希腊城邦的集市,古罗马的公共浴场,古埃及的复活之神狂欢,印第安部落的野牛崇拜,印度婆罗门种类繁多的祭祀等均被列入视野[6]。将目光转向中国,则如早期物物交换的井边集会、宗庙祭祀与墓葬仪制、寺观道场里的宗教传播、社会上层流行的宴乐雅集以及民间集信仰娱乐为一体的庙会等。在这些特定的场所之内,人与人群的交往中,日常生产逻辑和神秘主义思想均会在此通行[7]。借助文学与史料碎片从遥远的外部向内注视,可抓住它们与今天的展览之间存在的种种连结。尽管这种抓取是有直觉参与的。

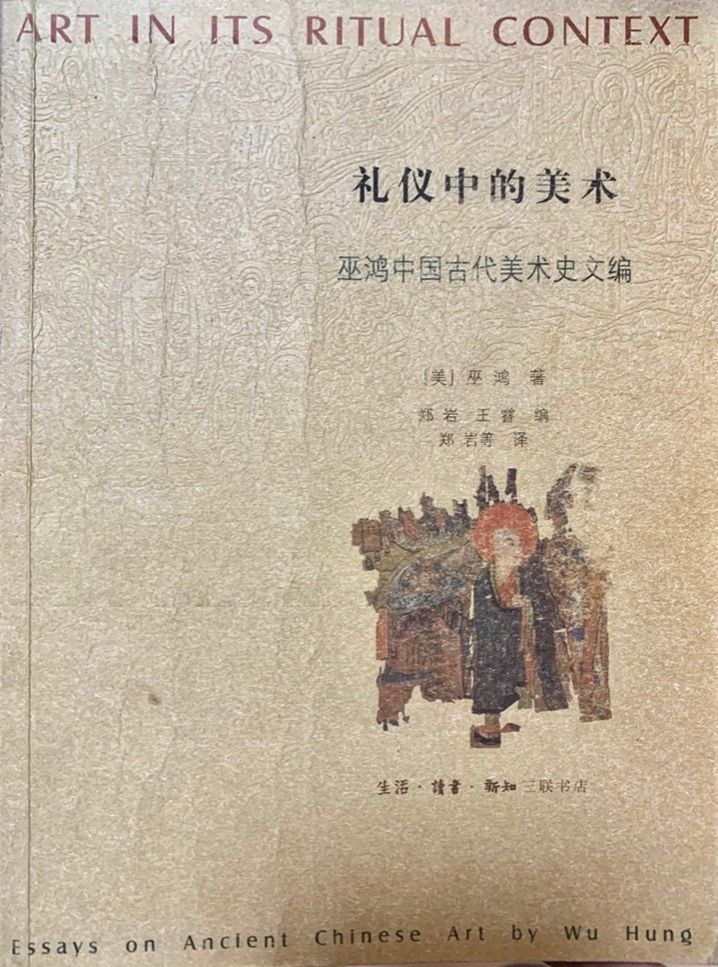

图4:巫鸿《礼仪中的美术:巫鸿中国古代美术史文编》中文版封面

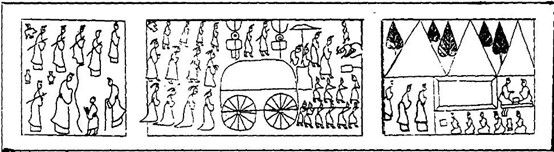

图5:山东微山沟南汉墓石椁上的葬礼画面

从以上场所的功能来看,无论巫术、宗教、祭祀等仪式场合还是贸易、节庆等日常场所,均在组织展示、社会交往、公私集会[8]等方面与展览的主要场所博物馆相似。从人在场所内的行为来看,也和今天人在展览中表现出的与日常生产相关的如观看、模仿、娱乐[9]等举止相近。假设展览史的书写可以在该层面上展开,则展览有着久远而丰富的、远超出近代博物馆历史的类似形态史,是与人类实时思想密切相关的社会生产与群体交往形态。其中,群体交往形态构成了展览的本质。那么,这类场所的历史是否沿着弗雷泽曾总结的人类思想从巫术到宗教再到科学的一般阶段向前推进呢[10]?

图6:英国人类学家詹姆斯·乔治·弗雷泽(James George Frazer,1854-1941)

四、群体交往的现代形态:博物馆展览与其概念生成

通过对材料的粗浅分析,复杂的历史现象首先否定了已被普遍质疑的进化论观念。一方面,前面提到的各类场所并无以时间为明确线索的形态更替,而是持续或交替出现。另一方面,颇有意味的是,与近现代博物馆的展览并行,另有一些作为新事物的类似场所在近现代社会扮演着重要角色。

首先是在欧洲出现的与工业技术变革、国际政治经济格局都密切相关的国家以及全球博览会[11];其次是一些松散的群体交往场所,如19世纪中期以后在北美、欧洲以及南美部分地区极为流行的马戏巡演[12],欧洲互动式戏剧实验剧场[13],从美国城市兴起的大型主题公园[14],以及现代都市的购物走廊[15]和城市观光中的各类嘉年华[16]等等。

图7:玲玲马戏团海报,1896年

在对展览下进一步定义之前,姑且将这类场所称为“类展览”形态。显然,空间、“文本”和作品对于“类展览”和展览来说都是必要的。但是,相较于“展览中介论”,它们和展览的角色在某种程度上进行了互换。如前文所述,展览中的群体交往会与空间、“文本”和作品进行互动,如绘画、书籍、戏剧、电影、多媒体等各种艺术形式和大众传播媒介,它们以具体的媒介组合构成了展览落地的场所。

那么,现代博物馆系统便可以被视为群体交往形态在现代社会的一次落地,它的具体场所则由博物馆提供的空间、“文本”和作品的特定组织方式及媒介塑造而成。博物馆的展览空间和那些在现代人文知识分子笔下反映了现代主义或资本主义信仰、社交与狂欢经验的场所,共构了一个时代的群体交往的面貌。但是,“展览是一种群体交往形态”并不意味着展览史等同于群体交往形态史。展览史的书写,仍要对“展览”一词的使用追根溯源。

中文“展览”一词最常对应的“exhibition”并非博物馆系统所创,它在 14 世纪初期进入英语,源自古法语的exibicion,意为展示。最初源自晚期拉丁语的 exhibitionem,意为展示出来,原意与市集和祭祀活动有很大关系[17];另外一词“exposition”,于14世纪晚期自古法语esposicion 而来,意为解释。最初源自12世纪的拉丁语expositionem,意为展示、叙述、解释。

图8:1889年巴黎世界博览会内景

最早使用该词的大型活动,是17世纪至18世纪之间在法国巴黎举办的“法国国营展览会”和在英国伦敦举办的“英国产业博览会”[18]。因此“exposition”更接近于中文里的“展会”。在西方语境里,“exhibition”、“exposition”、“show”、“fair”等词义原本相近。但现代博物馆制度使用了“exhibition”一词来指称其藏品公开展示这一社会公共服务,并逐渐通过博物馆制度的完善将“exhibition”与“exposition”[19]、“show”、“fair”等区分开来。

在中文里,“展”字与“祭祀时将牲畜的尸体(尸)横陈在架上供神享受”有关。《周礼》记载“大祭祀,展牺牲”,其意为“察看”[20]。《左传·襄公三十一年》记载“百官之属,各展其物”,也有“陈列”之义。而汉代《说文解字》中将“展”字注为“转”义,与翻动相关。综上,“展”在中文语境里原本也是较为宽泛且与祭祀、礼制、贸易等多种群体交往活动相关的。而通过与“览”即观看行为的结合,“展览”一词被用于博物馆实践且在很大程度上也逐渐被狭义化。

因此,或可以初步得出这样的结论:人类的群体交往形态在现代社会发生过一次在“展览”名义下的“博物馆转向”。无论是对类似展览形态的场所分析,还是对语词“Exhibition”和“展”的溯源,其原所指均包含了多样化的场所形式。而在现代社会发展起来的博物馆实践,则是借用“展览”一词为其具名的过程。

五、拥抱场所:展览的“显现”

如果在博物馆名下的展览一直保持其现代形态,即对博物馆的藏品进行分类陈列,也即展览没有面临在今天难以被原定义描述的情境,则“展览史”的书写也完全可以在目前的几种方式下继续。但是,今天仍在“展览”名下进行实践的社会生产与群体交往活动,显然已经与现代博物馆的做法渐远,而向其更本质的形态上显现。那么,就有必要在博物馆与“展览”二者之间进行权衡。更公平的一个做法,可能是沿用“展览”一词,但恢复其作为“群体交往形态”的广义认知。

作为一种群体交往形态,“展览”或可被比喻为漂浮在每个时代社会生活上空的一个幽灵,寻找合适的场所以获得显现。当博物馆展览成为它在现代社会最主要的肉身,并发展为一套普世性的、完善的系统,则附身于其上的形态本质(幽灵)便被忽略了。前文提及的那些被认为越出界限、制造混乱、无视所谓理性和权威的展览实践,已经在从博物馆空间及制度中脱离出来。在多元的空间和群体交往场所中,观众、作品和展览的关系即便尚且被认为暧昧不明,但却使得展览作为多元的群体交往形态的独立性得以显露。

如前文分析,公平的做法是沿用“展览”一词,但恢复其作为“群体交往形态”的广义。这种情况下,博物馆面临着两个选择。一条为延续以往的展览制度,则其将成为一种被放入自身馆藏空间的被观看的过时形态。另外一条则是包容更广义的展览,改变策展思路。它需要为“群体交往形态”寻找具体的落地方式(包括选择媒介),而非视其为工具性的陈列秩序。假如博物馆树立起这样的自觉,或可成为更包容、开放的公共交往空间。从发展的角度来说,博物馆的藏品陈列阶段,已经衍化为某种传统。

图9:美国纳尔逊-阿特金斯博物馆中国古代艺术展厅

在此顺便提及其代表过去的一个佐证,即它可以被数字虚拟完全复制,线上展览完全可以再现展览作为传播中介的功能。但是,错综复杂的群体交往形态尚且没有被数字虚拟技术所复制。尽管虚拟社交也已经成为当代社会的一种主流,但并不代表它已经成为这个时代的新的“展览”形态。这个时代真正的“展览”形态仍在不断寻找栖身场所的过程中,并且从目前来看,它仍在拒绝栖身于虚拟场所。虚拟社交看上去是对现实社交的一种演练,但二者又是矛盾的。心理学家指出,网络依赖的后果是个体采取自我防卫和自我保护,从而变得社恐和保守[21]。因此,如果虚拟展览最终成为这个时代的主流展览形态,则将是“展览”走向自反和终点的信号。因为此后人类将恐惧而不再是需要群体交往。

从当下来看,展览保持了以开放的、临时的、偶然性的分享为特点,并以实在空间的物理、心理与言语互动为基础。它与新技术合作,并介入跨学科方法。

总体来说,我们看到了一种将以往的历史场所综合化的倾向,既包含了仪式性的体验,也包含日常物品的生产与交换、必要的娱乐,以及对时代生活发表和交换意见。同时,个体与群体之间交往的另一特殊方式也不容忽略,即游荡和闲逛时与人产生的身体接触与眼神交换。从古代神秘仪式、现代都市拱廊到今天的展览实验,这种方式始终都存在。

图10:“大地魔术师”( Magiciens de la terre) 展览现场1989年

六、回到展览史的书写上

回到本文一开始关于“展览史”书写的讨论,目前存在的几种书写方式,分别有各自的立场及价值。而将它们放在前面,一方面是为引出讨论对象,另一方面是希望在结尾提出看法:无论哪种以“展览史”命名的写作,都需要对所运用“展览”的概念作出解释。毕竟“作品参与展览的历史”、“艺术如何被展览的历史”和“展览的历史”之间,存在着歧义。

当然,“展览的历史”的书写,对于本文讨论的“展览”概念而言,重要性超过了本文所有的解说。因为展览作为“群体交往形态”的核心,就在于它穿越历史的显现。所有对它的描述,都是在历史的视角下展开的。

注释:

[1] 参见 H. Genoways. Museum Origins: Reading in Early Museum History and Philosophy[M]. Mary Anne Andrei, Left Coast Press,2009.

弗德利希· 瓦达荷西. 博物馆学——德语系世界的观点 [M],台北:五观艺术管理有限公司出版,2005.

[2] 潘杰. 中国展览史 [M]. 电子科技大学出版社 , 1993;严用渊、潘耀中主编. 中国展览学 [M]. 杭州:中国美术学院出版社,1995: 76-130. 以上著作均从“展示”的角度追根溯源,如认为人的身体、陶器、青铜器上的纹饰均可构成早期的展览形式。

[3] 参考利萨·泰勒、安德鲁·威利斯.媒介研究:文本、机构与受众[M].吴靖、黄佩译. 北京:北京大学出版社,2005.

[4] “媒介”一词最早见于《春秋左传正义· 桓公三年》“公不由媒介,自与齐侯会而成昏,非礼也”;又如《旧唐书· 张行成传》中“观古今用人,必因媒介” 。两处“媒介”均指“使双方发生关系的人或事物”。转引自张振宇、张西子. 自“名”而“动”由“人”及“物”——中国古代“媒介”概念的意义变迁 [J].国际新闻界,2011(5).

[5] Bourdieu Pierre. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste[M]. London: Routledge.

转引自利萨· 泰勒、安德鲁·威利斯.媒介研究:文本、机构与受众[M].吴靖、黄佩译.北京:北京大学出版社,2005:182.

[6] 部分参考Mushirul Hasan and M.Asaduddin. Image and Representation:Stories of Muslim Lives in India[M].Oxford University Press, 2000. G·G·索伦.

犹太教神秘主义主流[M]. 涂笑非译.成都:四川人民出版社,2000. Jane Ellen Harrison, Ancient Art and Ritual[J/OL].IndyPublish.com, 2006. 伯高·帕特里奇.狂欢史:从古希腊到二十世纪[M].刘心勇、杨东霞译.上海:上海世纪出版集团,2014.

[7] 这里“日常生产”指朴素的人一般劳动,“神秘主义思想”则包含宗教神秘主义和其他神秘主义。

[8] 即便是祭祀性场所,在发展过程中,其功能也会向社会活动与集会场所进行演变。参见巫鸿.礼仪中的美术:巫鸿.中国古代美术史文编[M].郑岩、王睿编,郑岩等译.北京:三联书店出版,2005:568.另参见贺西林、李清泉.中国墓室壁画史[M].北京:高等教育出版社,2009:43.

[9] 关于各类仪式、庆典等活动中人类的模仿(戏剧、音乐、美术等艺术生产)、狂欢(娱乐)、围观等行为,西方学者多有研究,本文不赘述。

[10] 参见J.G.弗雷泽. 金枝[M]. 蔡玉辉译.北京:商务印书馆,2013.

[11] 参见严用渊、潘耀中主编. 中国展览学[M].杭州:中国美术学院出版社,1995:99.第一次世界范围的博览会是1851年在英国伦敦举办的“万国工业博览会”,而1889年在法国巴黎举办的世博会因以纪念法国大革命100周年为主题受到了全世界空前的瞩目。

[12] 19世纪后半叶美国的玲玲马戏团(Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus)与纽约大苹果马戏团(Big Apple Circus)、加拿大太阳马戏团(Cirque du Soleil)并称世界三大马戏团。其中玲玲马戏团前身的一个分支由纽约一家废弃的博物馆场地演出发展而来。可参见George Speaight.A History of the Circus[M], London:The Tantivy Press,1980.

[13] 互动式戏剧是对提倡观众参与的戏剧的统称,可以追溯到19世纪现代戏剧起源,曾在20世纪初引发过激烈讨论和相关实验,如梅耶荷德(Meierkholid)、布莱希特(Bertolt Brecht)阿尔托(Antonin Artaud)等人都是其中的重要人物。相关戏剧理论分别参见其著作。当前流行的沉浸式戏剧(Immersive Theatre)也是互动式戏剧发展的结果。

[14] 如迪士尼和好莱坞环球影城。

[15] 都市购物中心成为20世纪知识分子笔下热衷于描述和描绘的现代景象,如本雅明未完成的巴黎拱廊街研究计划。可参见 Walter Benjamin. The Arcades Project[M]. Howard Eiland, Kevin McLaughlin, trans. Belknap Press of Harvard University Press,2002.

[16] 嘉年华(Carnival)一词虽起源于欧洲传统民间活动,但在现代城市文化生活当中已指向一种综合性的娱乐盛会,并与城市旅游业规划广泛结合。

[17] early 14c., “action of displaying,” from Old French exhibicion, exibicion “show, exhibition, display,” from Late Latin exhibitionem (nominative exhibitio), noun of action from past-participle stem of Latin exhibere “to show, display, present,” literally “hold out, hold forth,” from ex “out”(see ex-) + habere “to hold” (from PIE root *ghabh- “to give or receive”).Also from early 15c. as “sustenance, food, source of support.” Meaning “that which is exhibited” is from 1786.[EB/OL]Online Etymology Dictionary.

[18] late 14c., “explanation, narration,” from Old French esposicion “explanation, interpretation” (12c.), from Latin expositionem (nominative expositio) “a setting or showing forth; narration, explanation,” noun of action from past participle stem of exponere “put forth; explain; expose”.[EB/OL]Online Etymology Dictionary.

另外,1995年出版的严用渊、潘耀中主编.中国展览学[M]. 一书中讲到“展览”一词的最初使用,其对应英文应为exposition,即“展会”,而非“exhibition” 。

[19] Exposition在今天延续了“博览会”的含义,多用来指称含有宣传、商业目的的展示活动。

[20] 《周礼· 春官宗伯·肆师》中记载:“大祭祀,展牺牲,系于牢,颁于职人。” 意为:举行大祭祀时,负责察看牺牲,(将符合要求的牲)拴系在栏圈中,交付给充人和监门(负责喂养)。

[21] John T. Cacioppo & William Patrick. Loneliness: Human Nature and the Need for Social Connection[M]. W.W.Norton & Company, 2009.

尹冉旭 | 北京大学社会学系博士后、中央美术学院艺术学理论博士

编辑:黄碧赫 孙小蕊

设计:孙小蕊

审核:沈森

审定:王璜生