编者按:本周推送徐梦可的《知识、逻辑和展示——19 世纪末“可读”的展览》(原载《当代美术家》2023年第2期)。在博物馆的空间当中,知识、逻辑和展示之间存在着互为共构的关系,本文将从福楼拜的经典文本出发,去探索这一关系,阐释空间在这一关系形塑下的变化。此外,本文将着重探讨19世纪末期,知识方式转变下博物馆空间中逻辑的转型,以及这种转型所带来的展示方面的变革,并简要分析这一系列转变背后作为政治话语空间的博物馆。

引子:那部庸常的百科全书

他们的空想越多,便越感痛苦。

——《布瓦尔和佩库歇》[1]

居斯塔夫·福楼拜(Gustave Flaubert)在《布瓦尔和佩库歇》中描述了一种因繁复而带来的痛苦。[2]小说主要讲述了两个抄写员偶然相遇并成为好友,其中布瓦尔继承了一大笔遗产,于是他们决定致力于科学研究,检验人类一切的知识。但在数度尝试和艰辛的努力之后,除了从这庞大的知识体系中得到了一些陈词滥调以外,他们一无所成,而且一无所知。

作为福楼拜生前创作的最后一部小说,《布瓦尔和佩库歇》用一种松散的结构和现代的写作手法打造了一种百科全书式的小说。之所以称其为“百科全书式”,是因为早在1850年,福楼拜在给好友的信中就提到自己要写一部《庸见词典》。信中提到该《词典》要“按字母顺序排列,涉及一切可能涉及的题目,一个体面而亲善的人,从中能找到在社会上该说的一切”。[3]布瓦尔和佩库歇的故事原本将是这部词典的序言,最终却成为一部独立的小说,而词典本身则成了小说的一部分。福楼拜用这个繁复且琐碎的故事提示给我们一个关乎现代性的关键问题——如果知识体系本身是脱离现实的、杂乱无章的悖论的话,那“知识”本身就只不过是愚蠢的堆积,不能创造任何价值。

图1:1881年出版的《布瓦尔和佩库歇》封面,由巴黎朱铭编辑和出版商阿方斯·勒梅尔(Alphonse Lemerre)出版

道格拉斯·克林普(Douglas Crimp) 在《在博物馆的废墟上》一文中说到,这两个抄写员设法构建的是一个“私人的博物馆”。[4]但是他们屡屡失败的行为映射出了一个问题,那就是如果博物馆中展示的物(Object)不能被有效分类的话,这些“物”(下文称为“展品”)就会成为繁复的陈词滥调,成为《庸见词典》的一部分。故而《布瓦尔和佩库歇》用一种荒诞的手法展示出了福楼拜对博物馆的现代性认识——博物馆体现的是一个时代人们的认识论和知识结构,其本身也是在时代语境下,应时下知识的要求而诞生和发展的。英国新博物学家艾琳·胡珀-格林希尔(Eileen Hooper-Greenhill)也曾借助米歇尔·福柯(Michel Foucault)的理论,对博物馆历史和展览展示方式的理论和历史作了考察,并认为历史上博物馆藏品的分类原则和展览方式与不同时代的知识体系有着密切的关系。[5]

图2: 道格拉斯·克林普《在博物馆的废墟上》英文版封面

在描述博物馆中展品的分类时,克林普使用了“虚构的逻辑”(fiction)[6]这个表述。如果缺乏这种虚构的逻辑,那些展示的作品就会沦入庸常之中,成为没有意义的物体;博物馆也会从一个表征的空间变为一个缺乏意义的仓库。如果用考古学的思维去回顾博物馆的发展史,就可以看到,如果以观众为参考对象,这种“虚构的逻辑”在不断地变化;当逻辑变化时,空间中的展示方式也会发生相应的变化,以适应参观者的需求。在博物馆的空间当中,知识、逻辑和展示之间以时代语境为依托,存在着动态的互为共构的关系。本文将从这一关系的发展入手,着重探讨19世纪末的博物馆空间“虚构的逻辑”的转型,并简要分析这一转型背后作为政治话语空间的博物馆。

图3:皮特-里弗斯博物馆固定陈列现场

一、身份的想象和逻辑的转型

您需要拥有一个精致的巨型柜子,里面藏有各式人工的精美艺术品或物件......各种珍品、稀罕物、器物都收入其中,大自然所创造的各种有生命可保存的东西也都置入柜内,分类收藏。

——弗朗西斯·培根(Francis Bacon)[7]

作为博物馆的原型,早期的奇珍橱柜 (cabinet of curiosities)[8]追求一种百科全书式的收藏。从培根开始,展示人类社会所有领域所有知识的欲望就不断驱动博物馆的发展,并持续至今。这种欲望背后是文艺复兴时期的知识观念,新柏拉图主义的复兴让人们重新相信微观宇宙的力量——根据微观宇宙与宏观宇宙类比论(Microcosm–macrocosm Analogy)的观点,微观宇宙与宏观宇宙之间有一种结构上的相似性。[9]故而通过百科全书式的收藏,将微观宇宙的万物囊括起来并分类排序,收藏者就可以窥见真理。

图4:1599年印刷出版的《自然历史》(Dell'Historia Naturale)丛书中可以看到16世纪的意大利博物学家费兰特·因佩拉托(Ferrante Imperato)的奇珍橱柜

用何种“虚构的逻辑”来构建这个微观宇宙体现的是个人对世界的认识。[10]私人的奇珍橱柜服务的是极少数人,所以其“虚构的逻辑”都是极其个人化的。直到17世纪,这种展示的方式和制度都没有太大的改变。其实在理性时代的号召之下,个人化的逻辑已经开始受到质疑——真理不再只来自有价值的人,而是来自特定的程序。[11]所以知识需要进入一个被观察的空间中、需要机构的神圣化效果。此外,随着启蒙运动的发展以及博物学的流行,学者们开始对知识进行整理、命名、分类,以让知识更加系统化。通过这种知识生产方式以及特定的分类学知识,我们可以看到一种现代化机构诞生的雏形。但由于缺乏现代化的生产模式和制度支持,掌握知识的人拥有绝对的权力,这也让他们的话语在空间中绝对有效。从观看者的角度来说,早期的展览将参观者想象为富有且受过良好教育的绅士,他们参观展览的主要目的是“欣赏”,而不是“学习”。展示的逻辑通常建立在审美关系上,参观者会在没有标签的情况下分辨出大师的作品,展示出艺术品和文化的所有权,同时进一步确立自己的特权身份。

图5:尼古拉·朗格卢瓦(Nicolas Langlois),1699年的沙龙(Salon 1699),尺寸不详,约1700年,现藏地不详

18世纪末,公共博物馆的出现大幅改变了展示的方式。用福柯的观点来说,当时西方人的知识观从古典时代进入理性时代,[12]从“认识型”转变为“现代型”。在这一个过程中,原本强调相异和相似关系的认识模式转变为对事物内在的有机关系的探索。[13]这样一来,“虚构的逻辑”就从研究事物外部的相似性跳脱出来,进入对功能的考量之中。这种逻辑依靠的不是表象,而是语言。通过语言所构成的知识,人们开始研究事物在空间中的排列秩序,让权力在空间中按时间顺序展开。历史观念的兴起、学科的专业化、逻辑的转型,这些都是建立公共博物馆的良好前提——在公共博物馆中,特权优势不再是辨别秩序和客观真理的手段,以审美关系来布置展览就与18世纪处理知识的倾向相悖了。[14]在对观众身份的想象方面,以卢浮宫为代表的早期公共博物馆将参观者视为资产阶级公民。博物馆方面认为,观众参观的目的不是为了单纯的审美愉悦,而是为了接受理性启蒙。观众通过接受文化传播增强文化归属和国家认同感,以进入一个政治共同体当中;与此同时,以线性时间为序排列展品暗示着旧制度的灭亡和新秩序的建立。

图6:休伯特·罗伯特(Hubert Robert),《卢浮宫大画廊项目》(Projet d'aménagement de la Grande Galerie du Louvre),115×145cm, 1796,现藏于卢浮宫

理论上来说,新秩序当中的财产的所有者是公民,故而用新知识手段掌握这批展品也是政治合法性的宣言。对于走向公共的博物馆来说,知识、逻辑和展示之间的变化,对空间和观众都提出了新的挑战。一方面,观众需要以公民的身份面对空间,并在空间的规训下观看展品;另一方面,空间也需要调整自身,以适应新的知识、逻辑和展示关系。到了19世纪,博物馆逐渐发现,面对观众的需求,空间必须进一步细化知识的分类方法,以一种更为易于理解的逻辑来展示自己的展品了。

二、可读的展示与双重的身份

对那些在一天的辛苦工作后才能找到时间学习的人,不能期望太多。

——阿奇博尔德·利文斯通(Archibald Livingstone)[15]

托尼·本内特(Tony Bennett)认为公共博物馆具有民主的修辞,它是大众教育的工具;但是另一层面,博物馆也具有现实的功能,它也是构建公民身份、改变公众行为方式的工具。[16]这样一来,面对不断扩大的观众群体,博物馆本身注定不会是一个不详“稳定”的空间。在动态的知识、逻辑和展示的变化中,空间本身也在不断地面对改革话语,面对寻求进入空间的个体。走向更为开放的公共以后,博物馆空间面对的是未经筛选的观众,文艺复兴以来建立的知识权力在新的分类原则之下被解构,展品布置也将有新的原则。

1878年,澳大利亚博物馆董事会(Trustees of the Australian Museum)提议筹建澳大利亚动力博物馆(Powerhouse Museum)的时候,悉尼大学地质和矿物学教授阿奇博尔德·利文斯通曾提交了一份报告。在整篇报告中,利文斯通教授都在强调,要想成功地向工人阶级传播一些有用的知识,展览的组织原则必须非常的透明。经历了一天疲惫劳作的工人已经无法进行高强度的学习和思考。所以他认为,展品的展签要清晰,标注要详细。除此之外,作为一个大众教育的场所,展示原则也要透明,这样才能让展品通俗易懂,适应观众的需求。[17]

图7:在筹建动力博物馆的同时,也筹备了悉尼国际展览会(Sydney International Exhibition),最终大部分展品都进入了动力博物馆。图为当时的维多利亚展场(Victorian court)

无独有偶,1885年,澳大利亚矿物和地质部(Mineralogical and Geological Department)给澳大利亚博物馆董事会发去了一份匿名报告,建议他们采取一种“综合性展览系统”(comprehensive system of exhibition)来展示该馆的地质收藏。报告称这个展览系统的优点,是通过增强藏品的可读性(readable),[18]让观众通过观看展览就能快速理解那些通常需要读书或者读论文才能知道的知识,以增强藏品的有用性(usefulness)。在这里,“可读”是一个关键的标准,与当时常见的陈列手法不同,这一综合的、详尽的展览的系统直接考虑到了空间的目标观众——矿工——的需求。[19]

在19世纪末期,许多矿工都会去参观博物馆,目的是获取实用的信息。在当时,矿工的理论知识通常是从实践中摸索出来的。所以他们虽然可能已经从业数年,却还是缺乏一些最基础的知识。而当时澳大利亚博物馆的陈列依据当时矿物学的分类原理——也就是通过矿物的化学构成和结晶的相似性——来陈列矿物。报告认为,这种陈列方式是服务研究人员和专家的,对于需要实操的矿工来说帮助并不大。这些矿工工作的地方大多是矿物混杂、植被丛生的地带,所以报告强调展览的“可读性”,以满足矿工的实际工作需要。有趣的是,这份报告的撰写者希望博物馆陈列以外表相似性为陈列标准,但这并不是要回到福柯所谓的前现代的、“认识型”知识观当中,而是希望矿物分类可以和地质背景相结合。这样一来,这套展览系统就可以让矿工迅速学会区分常见的矿物和岩石,如果这位工人被送到一个偏远的地带,他也可以在陌生的环境中迅速分辨出这些矿物并投入工作当中。

图8: 位于悉尼的澳大利亚博物馆

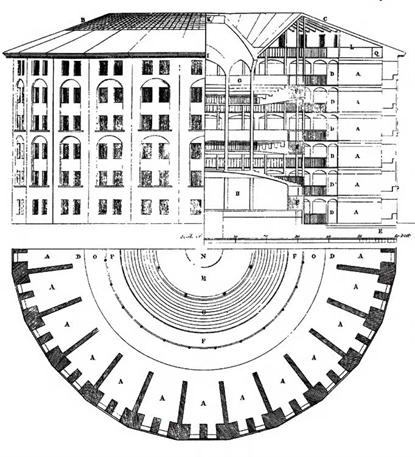

可以看出,上文所提到的两份报告都把目标受众的需求放在首位,以“可读”为目标,通过一种高效的手段,简单直接地向观众传授科学知识,旨在有限的时间之中给观众留下深刻的印象。在不断扩大的民主范围内,这种新的展示逻辑希望观众可以通过参观展览成为知识的主体,通过清晰的展示空间,让观众看到权力的同时,把权力交到公众的手中。两份报告都构想了一种勤奋、好学且聪慧的工人阶级形象,并按照这种想象的观众来规划自身的展示逻辑。其中暗含了一种“上流社会”的傲慢,他们希望通过改变展览的组织逻辑,将工人阶级改造为合乎秩序且理想的公民。在报告中没有提到——但显而易见的是——博物馆空间本身的规训性:这里不仅是看的地方,也是被看的地方。福柯在《权力的眼睛》一文中就提到和传统一对一的视觉权力观看模式不同,博物馆为空间和视觉的关系提供了一种语境,也提供了一种新的规训方式,让大众进行自我监督。[20]19世纪末期,大型的公共建筑都使用了新材料和新的空间组织形式,以便观众进行有效的自我监督。[21]在空间中,观众也被赋予了双重的身份,一方面,他们是观看的主体,通过“可读性”强的展览组织模式掌握知识;另一方面,他们也是观看的客体,通过空间组织形式自觉规范,将自己打造成符合想象的资产阶级公民。

图9:杰里米·边沁(Jeremy Bentham)的全景 式监狱平面图,威利·雷弗利( Willey Reveley )于1791年绘制,印刷于《杰里米·边沁的作品集·第四卷》(The works of Jeremy Bentham vol. IV)一书的172-3页中

三、“跑着的人”和共享的权力

以此方式,让“跑着的人”也能读懂。[22]

——奥古斯塔斯·皮特-里弗斯(Augustus Pitt-Rivers)

在19世纪末期,博物馆成为了一个大众接受教育的场所,通过透明的展示原则和清晰的标签展示,展览当中的物变成了通俗易懂的展示品。奥古斯塔斯·皮特-里弗斯上校就是推动博物馆展示“可读性”、将这种展示方式从理论推向实践的人之一。除了是一名英国陆军军官之外,皮特-里弗斯也是一名民族学家和考古学家。他从收藏枪支开始建立了广阔的个人收藏,最终达到了22000余件之多。他本人受赫伯特·斯宾塞(Herbert Spencer)的影响,是进化论的忠实信徒。最终,他使用了一种以类型学为主、线性时间顺序为辅的逻辑方式来排列自己的藏品,目的是让观众一眼就能认识到“进化”概念的重要性。[23]

1885年,皮特-里弗斯将自己的全部藏品悉数捐赠给牛津大学,并提出三个要求。第一,建立一个博物馆来陈列他的收藏;第二,任命一个讲师为观众讲解这些藏品;第三,要保持他认可的展示逻辑。1892年,牛津大学皮特-里弗斯博物馆正式对公众开放,至今仍保持着皮特-里弗斯的类型学展示手法。[24]在大多数的民族志和考古博物馆中,展品是根据地理或者文化区域排列的。而在皮特-里弗斯博物馆中,展品是根据类型排列的,这与澳大利亚矿物和地质部发出的匿名报告中建议的展示手法不谋而合。

皮特-里弗斯认为,用这样的展示逻辑,就能让那些“跑着的人”(those who run)也可以轻松看懂博物馆中的展品。在19世纪末的英国,“跑着的人”是绘画和艺术理论中早期公民人文主义传统的一个暗喻,泛指那些以体力工作为主、与高雅艺术无缘的工人阶级成员。[25]皮特-里弗斯指出,比较聪明的工人能快速理解与机械相关的问题,甚至比一些受过良好教育的人还要快,这与他们长期从事实践工作有关。[26]而博物馆通过展示实物来传授知识,这非常适合工人阶级快速学习,所以需要改变展陈逻辑,用一目了然的方式,更好地适应工人阶级的学习需要。[27]

此外,改变展陈逻辑的目的,除了让工人阶级能够快速掌握知识并将其运用到实践当中外,也在于培养一种新秩序下的公民美德。约书亚·雷诺兹爵士(Joshua Reynolds)也认为,由于“跑着的人”的职业要求,那些繁琐重复的机械的工作让他们没有闲暇时间提升自己的思想境界,这就抑制了他们的获得普遍智识的能力。受康德、席勒等人的影响,雷诺兹认为,这种智识能力加上对艺术的欣赏,才能让个人获得公民美德。而通过一种“可读”的展陈模式能让艺术的教育能力立即贯通到工人阶级的身上,以达到教化的目的。[28]

图10: 奥古斯塔斯·皮特-里弗斯 (1827-1900),英国考古学家与民族学家

然而,这种可读的展览真的是一种权力的共享吗?皮特-里弗斯争辩说博物馆应该重新布展以便“那些奔跑的人可以阅读”时,他的目的是能够让这些工人更适应新转型的现代社会的分工。在这数次的对于展陈逻辑的重构中,都变相否定了工人阶级的抽象思维和理论能力。并表示必须使用明确的分类原则、合理的布局和空间划分,以及清晰的描述性标签,来帮助弥补工人阶级在知识方面的缺陷。但实际上,这种开放的行为并没有重新评估工人阶级本身的职业限制,而是希望他们能够通过下班的个人时间参观博物馆,并一改“恶习”,谨慎为人处事。知识、逻辑和展示之间共构着空间的转型,而这种转型本身依然无法跳脱出时代的背景——在19世纪末20世纪初,博物馆在形式上走向开放,但空间的本身执行的是自由主义政府的基本策略。开放的空间本身依然是充斥着歧视和排斥的模式。其本身的目的不仅是为了让工人阶级更好地完成自己的工作,也通过打造一个可读的空间,让工人阶级“与中产阶级互相融合,从而使他们通过模仿学会吸取新的行为举止”,[29]从而让他们成为空间中谨慎的主体。

结语:那份重构百科全书的奢望

19世纪的最后25年,博物馆中“虚构的逻辑”转变的重点都放在了用一种新的方式来安排和展示藏品上,以增强展品的可读性,让观众可以迅速地理解新的知识。对于空间来说,这种逻辑的转变意味着要重新理解其中的展品——在这个空间当中,展品及展品之间的关系被彻底工具化了,成为新的社会语境下对公共教学的承诺。

于是我们可以看到,“可读”的展览最终指向了将博物馆作为维持社会秩序的工具。地质、人类学和自然博物馆之所以会最先追求观众可读的逻辑,原因在于这些都是当时对抗传统保守党关于社会秩序观念的前沿阵地,以平衡英国保守党所掌握的传统的社会权力;另一方面,作为公共空间的一部分,新的叙述逻辑也会建立一个新的话语制度。观众的参与赋予了人们书写社会秩序的方式,也提供了介入社会和历史关系的手段。

托尼·本内特在分析博物馆的政治理性时,指出了博物馆的充分表征原则,也就是博物馆应该充分表现不同的文化和价值需求[30]。这显然是一份重构百科全书的奢望——即使有最缜密精炼的逻辑和世界上最大的“奇珍橱柜”,也无法复刻世界万物的秩序。从博物馆的角度来说,空间能做的最好的努力,无外乎去平衡知识、逻辑和展示之间的关系,以面对不同政治语境下不断变化的参观者的需求。

注释:

[1] [法]福楼拜:《布瓦尔和佩库歇》,译者:刘方,北京:中国大百科全书出版社,2019年,第47页。

[2] 关于小说“繁复”方面的更多分析,请参考2016年山东大学硕士研究生学位论文:栾义平:《从〈布瓦尔和佩库歇〉看福楼拜创作的现代主义美学特征》,2016年,第39-46页。

[3] [法]福楼拜:《福楼拜文集·文学书简》, 刘方、丁世忠选译,北京:人民文学出版社,2014年,第72页。

[4] [美]道格拉斯·克林普:《在博物馆的废墟上》,译者:汤益明,江苏:江苏凤凰美术出版社,2020年,第42页。

[5] 更多信息请参考Eileen Hooper-Greenhill,Museums and the Shaping of Knowledge , London: Routledge, 1992,pp.186-188. 翻译参考了中国美术学院2010年博士研究生学位论文:薛军伟:《艺术与博物馆——英美艺术博物馆学研究》,第56页。

[6] 译为“假设”,具体请参考[美]道格拉斯·克林普:《在博物馆的废墟上》,译者: 汤益明,江苏:江苏凤凰美术出版社,2020年,第43页。

[7] 转引自O. Impey and A. MacGregor,eds.,The Origins of Museums: The Cabinet of Curiosities in Sixteenth and Seventeenth-century Europe , Oxford: Clarendon Press, 1985,p1,London: Routledge, 1992.翻译参考了中国美术学院博士学位论文:薛军伟:《艺术与博物馆——英美艺术博物馆学研究》,第16页。

[8] 关于现代公共艺术博物馆的起源目前还未有定论,但学界较为一致的看法是,在16、17世纪产生的私人收藏形式(以奇珍橱柜为代表) 是博物馆的原型。

[9] 微观宇宙(microcosm)和宏观宇宙 (macrocosm)术语起源于古希腊,关于更多这方面的内容,请参考: Rudolf Allers,“Microcosmus: From Anaximandros to Paracelsus,”(Traditio 2.1944), pp.319 - 407.

[10] Eileen Hooper-Greenhill,p. 82.

[11] 17世纪已经有面对“公众”开放的博物馆, 但是“公众”的概念是狭义的,通常要有较高的社会地位,并持有介绍信才可参观。来访的“公众”会通过个人的知识和声望帮助博物馆 空间建立知识的权威性。更多信息请参考: Silvio A. Bedini, Early American scientific instruments and their makers,Vol. 231. Museum of History and Technology, Washington: Smithsonian Institution,1964.

[12] 王晴佳:《米歇尔·福柯与现代史学思潮变化之渊源》,《社会科学文摘》,2019年第7期,第94-97页。

[13] Eileen Hooper-Greenhill,p.14.

[14] 请参考https://www.cafamuseum.org/exhibit/newsdetail/2949,原文发表于《美术馆》2002年第2期。

[15] Archibald Livingstone,Report upon Certain Museums for Technology Science, and Art, also upon Scientific, Professional, and Technical Instruction and Systems of Evening Classes in Great Britain and on the Continent of Europe, 1880,p.13.

[16] TonyBennett,“The political rationality of the museum”,Continuum,1990, 3,p.45.

[17] Archibald Livingstone, p.11.

[18] Sharon Macdonald,ed., The Politics of Display: Museums, Science, Culture,London: Psychology Press, 1998, p.25.

[19] Ibid.,p.22.

[20] [法]米歇尔·福柯:《权力的眼睛——福柯访谈录》,译者:严锋,上海:上海人民出版社,1997年,48页。关于更多的空间与监视的话题,也可参考边沁的圆形监狱理论 (图7)。

[21] 关于更多这方面的信息,请参考Tony Bennett,p.58.

[22] Augustus Pitt-Rivers,“5th Meeting: Typological Museums, as Exemplified by the Pitt Rivers Museum at Oxford, and His Provincial Museum at Farnham”, RSA Journal,Vol. 4,1891,p.115.

[23] Mark. Bowden, Augustus Pitt-Rivers, The life and archaeological work of Lieutenant General Augustus Henry Lane Fox Pitt Rivers, Cambridge: Cambridge University,1991, p.65.

[24] T.K.Penniman,“General Pitt Rivers ”,Man, Jul–Aug, 1946,pp.73–74.

[25] Sharon Macdonald, ,ed.,p.24.

[26] Augustus Pitt-Rivers,pp.115-116.

[27] Coombes, Annie E., Museums and the Formation of National and Cultural Identities, Oxford Art Journal Vol.11, No.2 1988, p.63.

[28] Sharon Macdonald, pp. 23-24

[29] [英]托尼·本尼特著.王杰,强东红等译,《文化、治理与社会——托尼·本尼特自选集》,上海:东方出版中心,2016年,第294页。

[30] Tony Bennet,p.47.

徐梦可 | 中国美术馆副研究馆员,中央美术学院艺术学理论博士。

编辑:黄碧赫 孙小蕊

设计:孙小蕊

审核:沈森

审定:王璜生