编者按:本周推送王璜生老师的《中国双/三年展的美术馆经验》(原载王璜生《新美术馆:观念、策略与实操》,广西师范大学出版社,2022年)。本文围绕广州三年展和CAFAM双年展,从选择策展人与展览主题、工作方式与学术思路、双/三年展的公众性与社会性等多个方面,探讨了作者创办和做过的双/三年展的过程、思考与经验。

中国双/三年展的美术馆经验

文 | 王璜生

英国的一个期刊拟做一期主题为“中国的双/三年展”专刊,伯明翰大学姜节泓教授让他的博士后来采访我,要我谈谈我创办和做过的双/三年展的过程、思考与经验。我创办和努力去执行过的双/三年展有“广州三年展”“广州国际摄影双年展”“CAFAM双年展”“北京国际摄影双年展”及“CAFAM未来展”,这说起来有些多,一些经验与思考以及工作方法也有相类似之处。因此,我便着重围绕广州三年展和CAFAM双年展谈一谈,其中涉及的许多问题,回过头来重新整理思路,也有了一些与当年不同的想法。

一、创办广州三年展时的艺术生态与判断

广东美术馆成立之后不久,大概1998年,当时作为副馆长的我,便与林抗生馆长商议,想要筹备一个比较有代表性和影响力的大型展览。我们看到,上海美术馆已经在1996年创办了上海双年展,首届上海双年展是以油画为专题的,到了1998年的第二届,则集中于水墨话题。应该说,上海美术馆开了一个很好的头,但是,从前两届的上海双年展来说,从体例、观念、话题性、当代性、国际性等方面都与国际已成熟的双年展体制有相当的距离,影响也不是很大,尤其是第二届,影响一般。在这时候,我们觉得广东美术馆成立不久,是不是应该有一个大而响亮的展览项目,让大家更多地关注和参与。这期间有两件事对我们以后决定做以及怎样去做广州三年展影响挺大的。第一是2000年侯瀚如和清水敏男做的第三届上海双年展,调整和改变了上海双年展的性质,使之能够跟国际更好接轨,体现了当代性与国际性,从而产生很大的国际影响力。第二是我们一直关注“第十一届卡塞尔文献展”的策展与进行的项目与过程,总策展人奥奎·恩威佐提出了“去殖民化”的议题,2002年开幕之前的很长一段时间,他和他的策展团队不断组织了一些很有话题性和针对性的讨论活动。这届文献展“去殖民化”这一很有现实政治与历史文化介入性的议题,以及他们的整个策展及工作的方法,特别是组织策划有问题性与针对性话题的讨论和活动,对我的影响极大。在文献展开幕后,我于2002年6月到卡塞尔现场去参观学习,当时文献展的一位展务总监接待了我,向我介绍了他们的运作情况,包括经费来源、经费使用等等。这一届的卡塞尔文献展对我后来做广州三年展时,注重以社会性的介入和理论、政治话题的介入,以及工作方法,包括针对性的研讨会、工作坊等,启发很大。

图1:“第十一届卡塞尔文献展” 展览现场,2002年

同时,奥奎在做文献展时,还召开过一个会议,讨论国际上需不需要双/三年展,国际上的双/三年展有什么问题等。当时讨论更多的是,这样的国际大型展览都是倚重著名艺术家,聚集了很多的艺术大家。大艺术家本来就少,好作品也不多,他们的名头和难得的好作品被东搬西运,在世界各地不同展览上展出。同样的艺术家和同样的作品,像是一个国际流动的展示,没有特别的在地性,没能跟当地的语境及问题发生关系,也缺少真正有问题意识的话题。在这样的背景下,还要不要创办一个双/三年展?如果要做,该怎么做?我也开始思考在地性、当代性和国际性这三者之间的关系。一个大型展览应该要考虑所在地的文化问题,又要有当代的文化观念和当代的问题意识,同时要有国际视野及介入国际文化的话题,并形成对话的可能性。应该说,广州三年展就是从这三方面进行努力与展开的。

从在地性和在地的可能性来讲,首先是广东美术馆刚刚成立,而这一时期,广东整体的文化开放度还是极为有限的,并不是说广州是经济开放的地区,文化也很开放,加上广州本来就是一个市民及世俗文化很浓厚、很务实的地方,而广东美术馆又是一个新的馆。因此在这里要办一个有国际影响的当代艺术大型展览,需要有很多策略性的思考与工作,特别是考虑如何从在地的可能性出发。

二、选择策展人是一件很考验人的事

当时,我考虑到必须请一位有中国背景,同时有国际影响力的主策展人。我想到了巫鸿,他有中央美术学院学习的背景,有故宫工作的背景,又有美术史论学者的身份,还有重要的国际影响力。这样的主策展人来主持广州的一个大展,从学术和组织上讲当然是没有任何问题的,更重要的是他的身份与能力能获得广东美术界有着话语权的“长者”的认可,从而使他们支持广州三年展的举办。如果我当时选的外国策展人,或者在当代艺术界活跃的国内策展人,在广州这样的文化氛围及时间点上,是很难一下子被认可的。再加上我们广东美术馆没有国际展览的经验,要跟国际策展人合作可能不太容易。

其实,在我们开始思考做广州三年展时,就与国内的一些策展人理论家交流,咨询大家的看法,特别是学术及展览方向方面的想法。我们发现,大家比较集中的意见是希望研究、梳理中国20世纪90年代的当代艺术。当我向巫鸿老师请教,并在2001年1月到纽约MoMA参加“亚洲美术馆馆长培训工作坊”与他交流时,他非常明确地表达应该好好研究和总结中国20世纪90年代的实验艺术。因此,在美国我便与巫鸿确定下来,邀请他做首届广州三年展的主策展人,并由他来组建策展团队。他提出了由黄专、冯博一和我组成策展团队,本来还有一位在美国研究中国电影的学者陈真,后因身体原因没加入。就这样,我们开始了首届广州三年展的准备工作。

经常有人问我,在选择广州三年展策展人的时候是什么样的考虑。我的回答是主要从每一届的广州三年展将要思考与提出的学术话题出发,比如什么样的前沿文化问题,与我们的在地性有何关联,与别的三年展不一样的问题在哪里,与我们的文化和历史又会发生什么关联,等等。这样的问题也是美术馆包括馆长与很多的策展人、批评家、艺术家共同交流而做出来的初步判断,然后又与个别比较入题的策展人深入探讨切磋,甚至正反意见的碰撞争辩,最后,由美术馆做出决定,这一届应挑选怎样的策展人。最后的选择里还有很多其他方面的因素,如影响力、组合性的考虑等。

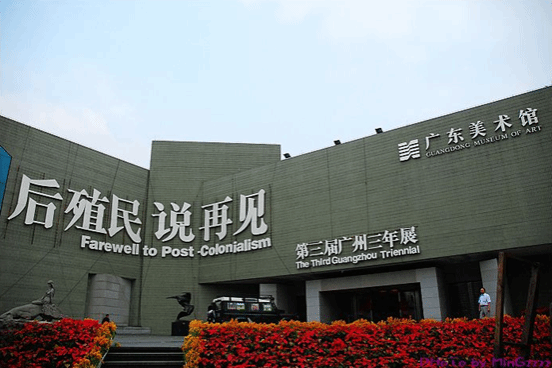

图2:首届广州三年展“重新解读:中国实验艺术十年(1990—2000)”图录封面

在第一届广州三年展做完之后,有人提议做20世纪80年代实验艺术的研究,以完善中国当代艺术发展历程的梳理表述,也可完善收藏系列。此外,还有其他的一些建议与说法。但是后来我和侯瀚如谈起来时,他提出“别样”“另类”“特殊”的现代性学术话题,我开始有些犹豫,因为他已经在上海双年展做了题为“海上·上海”展览,探讨另类现代性问题。那么,在广州三年展提出“别样:一个特殊的现代性实验空间”的议题,某种程度上有侯瀚如自身的学术侧重点,这会不会成为一种重复呢?而“特殊的现代性”恰恰与珠三角正在发生的社会现实有着密切的关系,珠三角的文化现实又与当下全球化语境下很多社会问题与文化理论联系在一起,可以引发很多新的思考。因此,我不断跟侯瀚如沟通与论辩,而且特别提出要汉斯·乌尔里希·奥布里斯特,又称小汉斯)参加,因为他们当时正在做“运动中的城市”展览,影响很大。后来,侯瀚如将小汉斯加进来了,并加入了美术馆的策展人郭晓彦,形成一个很有结构、影响力的国际化策展团队主体。第三届广州三年展的时候,我跟高士明讨论,他提到“与后殖民说再见”的学术话题,这个话题很具前沿性,也很有颠覆性和挑战意味。从馆长和主办方的角度,我们希望严肃论证这个学术话题的可行性。我向高士明不断提出一些质疑,他不断地跟我讨论、解释。最后,我提出让他最好找一位“后殖民”理论的专家一起参与策展及对这一课题的研究。这样,能在高士明这个学术话题与策展里产生一个复杂丰富的结构,“与后殖民说再见”话题也就更能够成立。后来,高士明找来了萨拉·马哈拉吉,他是印裔的“后殖民”理论专家,是“第十一届卡塞尔文献展”的策展研究团队成员之一。我觉得这样就比较可行,萨拉·马哈拉吉也可以为展览带来更为国际化的视野,以及理论上开放展开与深入研究的更多可能性。同时,高士明与萨拉·马哈拉吉、张颂仁又组织了一个庞大的学者研究团队,对相关议题及展览做了丰富的理论探讨及延伸。

图3:第三届广州三年展“与后殖民说再见”外景,2008年

三、主题、策展人与工作方式是解决作品借展问题的重要途径

首届广州三年展的借展工作还是开展得比较不错的,没有太大的遗憾,因为艺术家、收藏家、画廊及有些国外的博物馆对这次三年展比较了解和支持。这源于我们研究、梳理、总结20世纪90年代中国当代艺术的展览主题与学术性质,还有以巫鸿为首的策展团队,其影响力和工作方式以及他们的人际关系都特别有号召力。另外,还通过国际上的博物馆、画廊和艺术家帮我们去沟通作品借展问题。所以整体还是比较顺畅的。我们的预算非常有限,但是由于画廊、美术馆和艺术家的积极参与,很多运输费来自画廊的支持,也没有借展费。第二届、第三届广州三年展更国际化,同样也得到了艺术家、机构等的合作支持。

值得一提的是第二届广州三年展的策展工作方法,即侯瀚如和小汉斯的这种策展方法,很好地解决了艺术家在新作品上的创作。第二届广州三年展之所以做一个叫“三角洲实验室”的项目,是因为这一届探讨的主题是“别样的现代性”,跟珠三角这样的在地性问题结合紧密,强调艺术家要创作新的作品参展,而且要针对在地问题做出作品方案。因此,很多艺术家就得到现场考察场地,同时考察在地的文化、历史、空间等,再进行创作。艺术家除了考察之外,我们希望他们参与到“三角洲实验室”项目来,讨论、交流、演讲,与在地的文化机构、艺术家等对话,从而变成一个非常好的交流机会,我们给它赋予了一个很好的说法,叫作“当代艺术”或三年展“生长机制”。一个三年展不应该只是“空投”而来的艺术家与作品,一群艺术家在这做完一个展览就走了,他们跟本地的文化没有互动的关系,也没办法为本地留下更多更深远的影响。我们希望好的三年展应该与本地进行有效地结合,产生生长性、持续性的影响。其实,这个做法也从一定程度上解决了作品借展和运输等问题。这可以说是策展方法论上的一次有效的新尝试。

图4:第三届广州三年展“与后殖民说再见”展览现场,2008年

因为第一届广州三年展是一个阶段性的当代艺术史呈现,所以很多作品已经在国外收藏家手中或博物馆中,我们直接从他们那里借过来。我们知道,双/三年展很强调当代性和国际性,我们在思考筹备第一届广州三年展的学术定位时曾自我提出这样的疑问,从国际性的角度上讲,我们这一届做的是中国当代艺术,不是强调国际性;从当代性来讲,我们又是回顾性的,带有历史梳理研究性质,好像也不够当代。因此,我们努力解决这一问题。从国际化的角度来讲,我们将中国20世纪90年代的当代艺术放在全球化大背景、大平台来研究与论述,请来一些国际性的馆长、策展人和批评家来参与研究,学术研讨会也很国际化,从学者、嘉宾到研讨主题、论述话语等,还有研究与出版方面做得很国际化,除了国内的出版机构编辑出版了展览图集、研讨会文集、媒体文集之外,还由美国出版机构专门出版了展览英文版图集,图集中有大篇幅的研究性论文,这成了国际上研究20世纪90年代中国当代艺术的一本重要读物;在当代性方面,我们在三年展中设立了一大板块,叫作“继续实验”,挑选了在20世纪90年代之后有所突破的二十多位艺术家进行新的创作,作品体量大,观念也很新颖,突出“继续实验”的板块主题。

第二届广州三年展的在地性很强,很多大作品都是在地创作的,也有部分是运过来的,当然,也很具有国际性与当代性,参展艺术家有不少是国际性的,但特别注重在地性,是针对在地的特殊现代性的艺术家与作品。第三届广州三年展“与后殖民说再见”议题,我个人认为是更有前瞻性的理论思考与艺术实验,它涉及“后殖民”理论及理论批判,对其提出警惕性思考。第三届广州三年展除了策展人团队外,还设立了研究员团队,并开设“流动性论坛”。如果说第二届论坛研讨交流更多的是“请进来”的话,第三届则侧重于“走出去”,我们除了在我国北京、广州、香港、上海以及英国伦敦召开发布会外,还到意大利威尼斯开展了针对“后殖民”与“去后殖民”前沿学术话题论坛与研讨,参与的学者很多。“后殖民”与“去后殖民”的话题对广东、香港、澳门等珠三角区域及其历史来讲,本身就很“在地”。参展作品一方面是针对在地的创作,另一方面,也注重宏观的思考与观念的深度,力求呈现独特性。刘大鸿的作品《马上信仰之所》,艺术家一直有这个构思和局部创作,但由于比较另类与敏感,以前没完整展出过。这次,在广东美术馆得以完整而突出地展示出来,在整个美术馆的入口处,巨大的马背民族的帐篷里,展示着艺术家对历史问题的表达。

四、广州三年展的学术思路与脉络

第一是历史观的问题。第一届比较明显,它是有史论思考的策展。第二届探讨“特殊的现代性”问题,这是近现代历史观在中国的特殊表现,在当下更有特殊意义。第三届追踪“殖民”“后殖民”到“去后殖民”的发展历程及问题思考,带有很强的历史研究与当代文化的视野。

第二就是在地性,强调在地性及在地的生长性。第一届关注20世纪90年代的中国当代艺术,中国的在地性思考就不用说了。第二届的“三角洲”问题,是对在地的生长性实践。当然,我认为“三角洲”既可以联系到珠江三角洲特殊现代性的发展现实,更是指向“三角洲”所代表的新生土地的内涵,在这样的新生土地上所发生与面对的“特殊现代性”问题。第三届探讨“后殖民”“去后殖民”,这样的话题思考最直接的对象可能就是香港、澳门等曾被殖民统治的地方,研究、讨论与这个地域相关的历史、当下与未来的问题。

第三是当代与前沿文化的问题,即探讨一些在当代文化界大家觉得比较有前沿性,激发思想碰撞的问题。第一届的实验艺术虽然看起来是个不新鲜的话题,但是它又确实需要去梳理清楚。巫鸿用了大量篇幅探讨实验艺术的性质、特征、针对性、文化性等问题。这届研讨会着重研讨的是“展览:地点与模式”,其实这是在回应那个时段理论界、艺术界都在关心与讨论“双/三年展”该不该做、怎么做的问题。第二届有关“特殊的现代化”的话题,侯瀚如在2000年第三届上海双年展时已经提出来讨论了,到了第二届广州三年展,他把这个问题植入更为具体的场景,尤其是改革开放之后珠三角地区,非常另类,展览题目主词叫作“Beyond”,与粤语的“别样”很相近。“特殊现代化”问题是那些年国际学界普遍关注与研究的话题,我们请来了库哈斯等艺术家与学者,他们都对深圳问题、东南亚问题、珠三角问题非常敏感,提出一些新的思考。第三届就更为明显地对“后殖民”理论进行了重新思考和超越,以及带动相关问题的持续发酵。在这次展览结束之后,又在上海双年展、威尼斯双年展等重要场合继续讨论“去后殖民”问题。据说,在国外的一些策展、艺术史理论课程里,还有讨论第三届广州三年展提出的“与后殖民说再见”的理论问题。

图5:第三届广州三年展“与后殖民说再见”展览现场,2008年

五、广州三年展与广东美术馆及藏品建构的关系

广州三年展首先是广东美术馆的一个重要展览品牌,它所体现的是广东美术馆的学术形象和国际形象。广州三年展从策划、理论表述、学术研究等,以及在广东这样特殊的人文环境里对当代艺术的传播和公众引导方面都做得很认真、很专业,因此也很有认知度和影响力。我有时候会认为,对于广东美术馆,大家谈论最多的就是广州三年展。第一届到第三届,经过六年的努力,观众特别多,闭幕的当天大家还在排长队来看展览。我觉得这个意义特别重大,因为广州是一个市民文化特别活跃的地方,不像上海和北京,广州市民与当代文化是有隔阂的。广东的当代艺术氛围及认知程度能走到这一步,很大部分应归功于广东美术馆和广州三年展的努力。

这里要特别谈谈广州三年展与广东美术馆的当代艺术收藏体系建设的关系。

第一届中国当代艺术的参展作品,除了部分借自国外博物馆和收藏家外,其余主要来自艺术家自己的作品,所以几乎全部被广东美术馆收藏,约占整个展览70%。甚至有个别艺术家还说服了画廊将参展作品留给广东美术馆。广东美术馆的当代艺术收藏体系是在第一届时建立起来的,基本一步到位,因为这届本身就是做当代艺术展览的,大多数是20世纪90年代的重要作品。后来也不断补充收藏。当时张晓刚参展的作品,是画廊或者国外藏家收藏的,我们后来跟张晓刚商量,另外补充收藏了他的作品。这一届蔡国强、方力钧、曾梵志、王广义、胡介鸣等,都是大作品,也被收藏了。通过第一届,广东美术馆建立了一个中国当代艺术收藏的初步谱系,随后,通过第二届、第三届,又继续补充收藏,并扩充收藏国际的当代艺术,数量与质量都相当可观。因此,广州三年展为广东美术馆的整体收藏,特别是当代艺术收藏做出了很大的贡献。

第二届、第三届的收藏与第一届有很大的不同。第一届因为中国的艺术家对展览及艺术史论述非常认同,觉得有责任将自己20世纪90年代有代表性的作品留在中国的官方美术馆里,虽然我们当时的经费非常有限,但是大家都给予了极大支持,可见大家对广东美术馆的信任,并寄予了很大希望。到了第二届,情况有很大变化,艺术市场已经发展起来了,尤其是国际艺术市场对中国特别关注,炒得很火热;同时,展览中国际艺术家较多,而美术馆的展览及收藏也应该越来越规范化。因此,在收藏方面,我们侧重于在地创作的作品,有国际的,也有国内的,但更偏重于中国,因为希望对广东美术馆的中国当代艺术收藏序列有进一步补充。如收藏了旅法艺术家杨诘苍巨大的装置作品《三角洲旗帜》,作品中霓虹灯部分的中英文写道“我们什么都会,只是不会讲好普通话”,很切题,也多少隐喻了广州三年展不讲“普通的话”的独立学术品格。

第二届、第三届我们也有一些国际的收藏,但是这方面的努力还远远不够,力不从心,同时心存犹豫。应该如何将有效的收藏经费用于我们的收藏定位与目标?收藏应该有系列性,而不是临时性的,理应要建立一个国际性的系统性收藏,但是我们能力有限。因此,国际收藏没有太用力,也多少失去了一些可能的机会。回过头来看历史,有些思路与做法是不是应该有所检讨?但是,我们在第二届、第三届的展览中,侧重收藏了一些国际的影像作品,一方面,影像作品的收藏价格容易谈,也容易接受;另一方面,广东美术馆从2003年开始,建立了一个国内美术馆都没做起来的影像收藏系列,这样,国际方面的影像收藏也与这一系列联系起来了。

六、广州三年展与城市的关系

其实,从常规来讲,一个三年展不应该只停留在一个美术馆,应该更多的是跟一个城市、一个区域的文化、政府相配合,成为区域当代文化的重要标志,也为城市带来综合性的多元收获。但是广州三年展有它的特殊性,或者说有它的局限性。当然从文化的影响力来讲,广州三年展当然是这个区域一个非常重要的品牌,但是它基本上没有得到政府的资金、政策扶持,包括城市文化发展规划等的支持,广州三年展的展览经费很少,各方面工作的配合,包括城市的宣传等,都是由广东美术馆自己来努力的。我们一直在小心翼翼但又坚持学术独立地做广州三年展,我们认为,这样做出来的展览才可能有学术的品格、文化的独立性及对问题的敏锐度。

双/三年展经常跟整个城市发生关系,其实第二届、第三届除了在广东美术馆本馆所有空间外,已经做到了在广州城市的一些空间布置场地,而且规模都很大。如第二届在广州芳村的信义会馆有分场,这里有好多座由旧厂房改造而成的当代艺术展示空间,展览“自我组织”板块就在这里展出,还有不少其他重要作品。信义会馆正好在广州的西边,与在东边的主馆展场形成了城市空间的呼应。而第三届有了像时代分馆新馆整个空间的使用,这是向北边的延伸。应该说,这三届广州三年展还没来得及真正发动城市很多空间的参与和介入,也还没有将展览的话题与作品特别引入与城市一些独特空间发生意义,这其中一方面是我们的资金一直非常有限,我们的策划已经很具规模了,再增加项目与空间,我们的人力物力未必能做到。另一方面,我们希望,作为一个有品牌性质的三年展,首先要保证的是本身的展览要做到位,它的规格和品质要保持,不能泛滥,更不能烂。就像我在广东美术馆要做分馆的时候,先做了时代分馆,时代分馆比较具有先锋年轻的文化气质;又在东莞做了一个分馆,根据东莞的文化特点,偏向于比较经典的美术,社会影响骤然变大。因此,很多机构来找我们开设分馆,给资金和场地,但是我们都拒绝了。因为我们觉得如果做得太宽泛,学术与管理都跟不上,就会把握不了广东美术馆的文化品质,反而影响了我们的名声。

图6:广州信义会馆,第二届广州三年展分展场之一

七、广州三年展的公众性与社会性

公众性、社会性的问题,我作为馆长,一直是高度重视与不断拓展的。我曾多次说过,美术馆应该两条腿走路,一条腿是学术性,一条腿是公众性。要将公众、公共教育的事做好,关键是美术馆有没有好的学术内容,能不能给公众提供有学术内涵与高度以及有知识生产能量的文化产品。因此,公共性首先是美术馆提供给公众什么东西,进一步才是用什么方式,尽怎样的努力来使公众了解、喜欢,甚至认同美术馆的学术知识与文化价值。这是对待公众非常重要的观念及工作出发点。其实,美术馆的学术成果与能量,也需要更多更好地传播给公众,甚至是需要公众的参与,以形成社会性的文化互动。美术馆应该是一个公共领域、公共空间。因此,我们凭借自身的热情、责任和社会关系,做了大量的具有创意的公共教育活动,甚至到广州的一个女子劳改所进行展览讲解,艺术家与“学员们”交流,还与大家一起做当代艺术作品等,很多学员都感动得泪流满面。这方面我们做了很大的努力,培养出很好的推广公共教育的团队。其实,我还一直认为,所谓公共教育、公众传播,美术馆传递的不仅仅是学术和美学价值,更重要的是传播具有正能量的文化价值观,包括学术品格和人格品格等,这是更具深远意义的。

虽然广州三年展在广州举行,但是发布会在北京等地举办,主要是考虑发声与传播。北京是中国的文化中心,也是国际文化交流的主要聚会地,北京的国内外媒体非常活跃,观念与关注点也很独特。因此,我们希望在这样的地方来发出声音,同时,能接收到更多的、不同角度的反馈与交流的声音,也将我们的工作与想法传播给更开放的社会空间。我们希望,广州三年展的受众及关注群体,不仅是广东,而且是全国甚至是国际的。其实,我们广州三年展的新闻发布也不局限于北京、广州,还有香港、上海等地,甚至去到英国伦敦,第三届就在伦敦的泰特现代美术馆开了第一次新闻发布会。

图7:第二届广州三年展新闻发布会在北京举行

我们非常积极地寻求社会合作与赞助,这是我们的工作方式。美术馆需要社会的帮忙,就应该争取让社会了解,这个过程,其实是美术馆去规划好自身的工作,做好宣传推广,接受社会的监督与检验。社会了解、认同美术馆,才会去支持,才可能与社会有更多的合作。这是广东美术馆与社会合作的一种理念与工作要求。第二届最成功的社会合作案例就是我们的合作伙伴—时代地产集团,他们要建一个新馆,希望我们帮找一位国际著名建筑设计师来设计,我们将库哈斯邀请来参加第二届的展览,希望他的参展作品就是以独特的艺术理念来设计广东美术馆时代分馆。库哈斯这样一位有活力、有争议的世界大咖的到来,带来很多国内外的关注度。而作为参展艺术家,他就不会像商业设计那样要很高的设计费。时代美术馆得到了专业机构把关,还邀请了重要的建筑师来设计,然后要价又不高,各方面都很好。我们跟他们谈的条件就是,第二届广州三年展他们要作为主要赞助方,他们也同意了。

这个新馆2005年设计,2008年建成,成为第三届广州三年展的一个除主馆之外的重要展出场所,也在那里举办了新闻发布会和分场开幕式。

八、策展的决策与前沿性

当然,很多策展主意和具体工作是来自策展团队的。作为馆长,我的职责就是选择、拍板、组织、协调,不过很多策展过程与具体执行我也都参与了。第二届广州三年展中有一个板块做得很前卫,叫作“自我组织”,邀请了香港、澳门、广州、北京、上海、成都等很多地方的“自我组织”的艺术小组、另类空间、跨界机构等参展,这个板块相对轻松,既然叫“自我组织”,大家自由报名参加,当然也有挑选。他们不进入主展场,很轻松也很有活力,那是2005年的事。我看近几年,很多策展人还不断在探讨“自我组织”“另类空间”问题。很多现在我们还在探讨的问题,在第一、第二、第三届广州三年展就已经涉及了,所以说广州三年展探讨的是前沿性的问题。

我觉得每个人,包括馆长、策展人都有自己的工作方式、领导方式和学术方式。很幸运的是,广州三年展能够做到第六届,而且一直是广州市民和国内外学术界有所期待的文化项目,这说明它还是很有影响力的,很令人欣慰。当然不同的工作方式、判断,对学术问题的介入方式和生效也可能不一样,影响和社会评价也不一样。总体上,我觉得能够做下来,就很不错了,就像卡塞尔文献展、威尼斯双年展,也不可能每一届都好,但是每一届都有序地、规范化和学理化地坚持做下来,也产生着持续性的影响。当年在广东美术馆做的“广州国际摄影双年展”,做了三届,在国内外摄影界、学术界的影响非常大,也提出了一些摄影、图像、视觉文化相关的历史与现实的学术话题,但之后就没再做下去了,挺可惜的。好在2017年重启,改为更时髦与更当代的“广州影像三年展”。

图8:广州影像三年展“复相•叠影”展览现场, 广东美术馆,2017年

九、艺术博览会和双/三年展之间的界限

首先需要厘清的问题是,画廊的参与或者支持广州三年展并不等于广州三年展与艺术博览会的关系、需求与目的是一致的。更为吊诡的是,在广州,1994年就创办了国内第一个艺术博览会,而之后,中国的艺术博览会一直没有特别出彩,也远远无法与国际同步,而像广州的艺术博览会,可以说越做越差。因此,在中国来讲,艺术博览会与双/三年展还是有很大距离的,特别是2002年那个时间段。我个人认为,艺术博览会是艺术博览会的做法,艺术博览会是商业展出的场所,在那个空间去看作品和艺术,跟在专业的美术馆空间里面看作品是完全不一样的感受,气氛、心态、视觉感知等都不可同日而语。因此,我们要非常清晰地认识到艺术博览会、双/三年展和美术馆之间的区别。当然,我们后来也看到像巴塞尔这样的艺术博览会,他们的“无限意象”部分,做得非常精彩和到位,也很有学术性,而他们背后与商业的结合也做得非常巧妙。

图9:巴塞尔艺术博览会“无限意象”,2017年

王璜生 | 中央美术学院教授、广州美术学院新美术馆学研究中心主任

编辑:黄碧赫 魏敏 孙小蕊

设计:魏敏

审核:沈森

审定:王璜生