编者按:本周推送冀然的《直面法国当代艺术危机——法国社会基金系统的建立与变革》(原载《美术学报》2022年第1期,有细微调整)。本文作者认为,与日常印象相悖,法国社会基金系统的发展自中世纪以来就一直处于整个西方国家之中的落后水平。进入新世纪以来,法国社会基金得到了长足发展,而在这个过程中,其见证并亲历了“法国当代艺术危机”,并从一定程度上“缓解”了这场危机。《艾拉贡法案》作为法国文化艺术赞助系统的里程碑式法规,使社会基金发生了巨大变革,且成为了法国当代艺术历史进程中的焦点。

直面法国当代艺术危机

——法国社会基金系统的建立与变革

文 | 冀然

1995年,雅克·希拉克(Jacques R. Chirac)在法国总统大选中获得胜利,标志着法国右派在经过社会党14年的执政之后,重返世界政治舞台。在希拉克的任期内,恰好与娜塔莉·海因里希(Nathalie Heinich)所研究的“法国当代艺术危机”在时间上有重合之处。海因里希在2010年出版了一本名为《文化战争与当代艺术:法国与美国的比较研究》[1]的著作。在书中她把与“美国文化战争”同时代的法国当代艺术景观归结为“法国当代艺术危机”。相较于“美国文化战争”而言,在国际上对于发生在法国的这场艺术危机关注较少,在我国几乎是无人谈论和研究。那么社会学家海因里希以及其他法国学者都在研究和总结的这场危机究竟是什么?

图1:Guerre culturelle et art contemporain: Une comparaision franco-américaine. Paris: Hermann, 2010.

笔者认为这场危机是多维度、多元化的,在法国内部表现在“文化民主化”“文化现代化”“去中心化”[2]与“审美多元化”的各种对立统一之中;在外部则表现在“文化例外”与“文化多样性”[3]的外交政策之中。在这样的国际与国内的多重矛盾之下,又夹杂着由艺术作品和展览引起的艺术家、策展人、艺术机构与社会各界的争执与论战[4]。无独有偶,在2013年法国文献中心联合法国文化部出版的《贾克·朗:为了文化的战争》[5]一书中,把自80年代以降的法国文化艺术领域所呈现出的问题用了“战争”这个词汇。贾克·朗(Jack Lang)作为社会党时期的文化部长,使用左派独特的政策治理思路,在当代艺术领域进行了大刀阔斧的改革。所以希拉克时期的文化部就不得不面对前任政府留下来的超常政策“惯性”,这个“惯性”无疑成为了“法国当代艺术危机”的诱因之一。

图2:Maryvonne de Saint Pulgent, Jack Lang, Batailles pour la culture. Paris: La ducomentation Française, 2013.

本文试图在这样一种复杂的景观中找到一个切面,以法国社会基金系统[6]的建立与发展来展开论述。之所以选择法国社会基金为主要的论述点,一方面是因为它建立与发展刚好见证了这场发生在法国的艺术危机,在整个西方国家中是一个及其独特的案例,具有较高的研究价值;另一方面在我国对于法国社会基金谈论较多,但研究甚少。由于法国在我国有着强大的文化输出力量,从各大城市奢侈品门店中由作品形成的“卖场展览”,到卡地亚基金会(Fondation Cartier)在国内持续性地进行展览输出等等,这些现象均加深了我们对法国社会基金的印象。正因如此,本文不仅在研究上填补了我国关于法国社会基金的学术空白,也在社会文化现象上提供了一个新的思考角度。

一、法国社会基金系统的历史溯源

与法国社会基金在国际上呈现出的强势景观相反,根据贝特斯曼基金研究会(Bertelsmann Foundation)在2001年的研究报告显示,法国是整个西方国家中基金会最少的国家之一。在法国仅有不到500个公共事业基金会,50个左右的企业基金会,另还有500个左右由法国基金会监管的托管基金。同年,德国和英国的基金会数量均在9000个左右,瑞士拥有8000个、西班牙6000个、意大利1300个,在西方国家中,坐居榜首的两个国家瑞典和美国分别约为20000和25000个[7]。在这样的数据对比之下,法国的基金会数量与该国的国力以及该国在当代艺术领域中的影响力形成了鲜明的反差。研究报告特别指出,在托管基金中还存在一些毫无社会行为的基金,甚至有一些连续几年未能到达法国公共事业执行金额的最低限度[8]。

近几十年间,在大部分西方发达国家中,社会基金成批量地建立并取得了辉煌的成就。与此相比,法国社会基金发展的滞后以及相关立法政策的薄弱令人震惊。这种现象是如何造成的呢?为什么法国作为西方发达国家和欧盟核心国家,在社会基金系统的构建和发展上会与其它周边国家产生如此之大的差异?造成法国社会基金发展悖论的主要原因有三个方面:历史性、法规性以及社会性[9]。

首先表现在历史性上,在中世纪的法国,与西方其它国家一样,古老的基金会都是在教会的管辖下以医院的形式继而发展而成,旨在收留无家可归者与流行病患者。根据福柯在其著作《规训与惩罚》中研究显示,受教会支持的基金会更大程度上是为了能够使“危险人群”群而居之,提供医疗和照料只是在社会“规训”下的一个“赠品”[10]。基金会接受的捐赠和遗产一直是法国公共当局怀疑的对象,中世纪的君主们就担心基金会获得的捐赠是逃避税收,特别是规避遗产税的重要通道。在路易十四和路易十五时期,法国开始大力限制基金会的发展,特别是在路易十五统治阶段,禁止成立新的基金会[11]。在狄德罗(Denis Diderot)编著的《科学、美术与工艺百科全书》中有一段对法国基金会的描写,节选如下:“基金会总是极力地去吸收所有资金和特定财产,如果有必要,基金会可以被彻底铲除”[12]。通过对基金会词条的分析,我们可以从一个侧面看到波旁王朝对于基金会的态度。

图3:Foucault, Michel, Surveiller et punir, naissance de la prison. Paris : Gallimard, 1975.

在法国大革命期间,各类社会组织和政党出于资金的需求,或是对于巩固政权的需要均开始反对基金会的建立和发展。教会与国家之间的冲突也公开化了,这种矛盾主要表现在政权对社会基金在公共事业垄断性上的担忧。随后,大量基金会被关闭财产充公,原属基金会的医院也被国有化,正是在这样的历史进程中,法国社会基金的发展受到了重创,直到19世纪末才有缓和的迹象[13]。

其次在法规性上,法国直到80年代中期以前都没有关于社会基金的的立法。直到1987年,政府才出台第一部基金法案填补了法律空白。随后,在1990年的法案中对基金作出了如下定义:“由一个或多个自然人,或法人建立的一项不可撤销的财产、权利或对等资源以实现社会公共事业的非营利性工作”[14]。这一项法规定义了基金会有一套固定的架构并拥有相应的资源和财产,区分了协会以合作伙伴关系而建立的组织机构。

最后是由于法规性而导致法国社会基金在社会性上的缺失。在80年代,法国民众对基金会不甚了解,大型企业对建立自身的基金会的意愿非常低,这也造成了对文化艺术的赞助相对也比较稀缺。法国政府其实早在第五共和国建立伊始就意识到了法国社会基金力量的薄弱,在戴高乐(Charles de Gaulle)和马尔罗(André Malraux)的倡议下,法国政府在1969年成立了法国基金会[15]。该基金会完全独立于政府,但每一届委员会要保持三分之一的委员来自于政府委派人员[16]。法国基金会是一个多用途基金会,不受限于单一的基金职责。但是在70、80年代由于缺乏相应的基金法规,法国的社会基金仍然发展缓慢[17]。

图4:法国基金会官网截图,日期:2023年10月4日

实际上,在2002年5月31日的《世界报》上,关于非营利性企业是否要过多的介入国家公共事业的争论仍在持续。一方面,法国政府期望建立“企业公民”的社会基金文化;另一方面,政府又限制社会基金的活动范围。例如在1987年的第一部社会基金法案中,规定了政府机构中的相关部门有着对独立基金会的管理和行为干涉的权力[18],这样的规定无疑是对企业建立基金会的意愿有着巨大的杀伤力。

法国学者阿坎巴尔特(Edith Archambault)认为,在2002年法国社会基金会系统正处于十字路口,法国政府在公共事业的场域中必须真正地做到“文化民主化”与“去中心化”。同时,法国社会基金也应积极地在文化、艺术、教育等方面展现出自己的能力,提高自身运营的透明度和连续性[19]。要让政府和国民都认识到,社会基金是欧洲国家政体下的民间发展和社会建立的基石,是法国未来发展中不可或缺的力量。

二、《艾拉贡法案》的文化野心

2002年,在全法国关于社会基金的论战正值高峰之时,一年之后的2003年,法国法律系统中最具里程碑式的法规《艾拉贡法案》(La loi Aillagon)颁布了。要了解该法案的由来,首先需要认识让-雅克·艾拉贡(Jean-Jacques Aillagon)其人。艾拉贡是法国策展人、批评家、政治家,自1996年起担任蓬皮杜艺术中心馆长,在2002年出任法国文化部长。

图5:让-雅克·艾拉贡(Jean-Jacques Aillagon)

要理解艾拉贡的政策制定初衷,必须要考虑到法国文化部在国家文化战略上的延续性和变革。自80年代以来,法国就处在社会党的执政之下,由于密特朗的两个五年执政期横跨共治时期,贾克·朗作为社会党的“文化旗手”可以长时间担任该时期的文化部长,因而拥有了较为长远的政策执行和实施的周期。同样,作为法兰西第五共和国第一任文化部长的马尔罗也有着较长的任期,故马尔罗时期的文化政策和国家战略具有较强的个人色彩。贾克·朗在上任之后,试图向马尔罗的文化策略发出挑战,但是这仅是表面现象,在政策的制定和落地的过程中,他们的策略有着极大的连续性[20]。

“文化民主化”和审美自由之间的裂痕与抗争自马尔罗时代以来就一直存在。在1968年,法国导演协会向马尔罗发起论战,以否定马尔罗“文化民主化”的策略为目的,认为其执政方案导致了法国电影创作的审美偏差[21]。在那个时代的法国,前卫艺术和大众审美之间也存在着某种仿佛无法调和的“缝隙”,进入80年代以来,随着贾克·朗“暴力文化民主化”的政治政策开始[22],民众对前卫艺术的不解和愤怒达到了高峰。

图6:贾克·朗(Jack Lang)

贾克·朗在离任之后,无论是左派还是右派,都开始审视他的文化政治遗产。首先,对于贾克·朗最大的批评在于他把文化艺术“商品化”和“简单化”的倾向。施耐德(Michel Schneider)认为贾克·朗的文化战略根本上是一种“文化相对主义”,他把贾克·朗与马尔罗做了比较研究得出,马尔罗的“文化民主化”是一种必不可少的文化政策内在的驱动力,而贾克·朗则把“民主化”作为一种文化策略最终的结果,而不是目的。这使得贾克·朗一系列的政策把文化艺术“工具化”了[23]。其次,密特朗时期对文化部的资金分配比以往高了一倍,贾克·朗在这种环境下构建了一个庞大的文化部,而随着贾克·朗的一系列计划的实施消耗了大量的文化部经费,导致用到文化创新的资金反而变少。所以艾拉贡执掌的文化部就不得不面对前文化部留下的大量具有超常“惯性”的文化政策,前文化部官员里高德(Jacques Rigaud)在其1995年的著作《文化例外》中敏锐地预计到了这一点[24]。

图7:Jacques Rigaud. L'Exception culturelle. Culture et pouvoir sous la Ve république. Paris : La Maison Grasset, 1995.

而“文化民主化”与审美自由导致的更深层次的原因即是社会政策与艺术政策之间的协调关系。对这组“矛盾”的处理上的权重变化也反映在马尔罗和贾克·朗的文化战略之中。所以艾拉贡所面临的是从马尔罗到贾克·朗的文化政策的延伸。杰里米•阿赫内(Jeremy Ahearne)指出,从马尔罗开始法国的文化战略就像一堆历史中沉淀下来的松散结构,很难从中找出一个贯穿始终的脉络[25]。仿佛在法国文化艺术政策与“文化民主化”之间的矛盾与张力是不可调和的。

在经过第五共和国各阶段的发展之后,法国的社会基金在公共事业和文化事业中的作用微乎其微。在这样的情形下,法国社会基金从自身出发也在做着相应的努力。2002年,在法国基金会的倡议下在巴黎设立了法国基金会中心,我们可以把该中心看作是一个由基金会组成的协会。中心成立伊始就得到了20多家基金会的响应和加入,该中心同时也是欧洲基金联合会的分支机构。

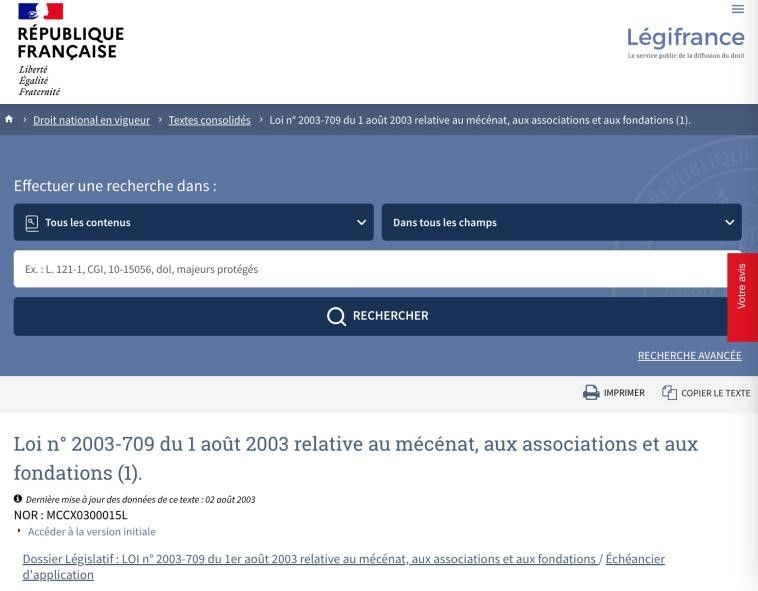

艾拉贡一方面为了应对和解决前任政府遗留下来的问题,另一方面法国社会业已做好了对社会基金发展的铺垫工作,正是在这样的时刻和契机下,艾拉贡制定了跨时代的赞助法规。2003年8月1日,法国政府颁布了《艾拉贡法案》[26],法案规定的企业基金可以减免其赞助金额的60%,但最高减税额度为年营业额的0.5%。政府同时在该法案中开放了企业对“国家宝藏”的收购权力,减免赞助金额可高达90%。如果企业对在世艺术家的作品进行收藏,在五年内免费组织展览并向公众呈现作品,可获得赞助金额100%的税务扣除。而私人和家庭对文化艺术的赞助同样可以享受66%的税务减免优惠[27]。

图8:《艾拉贡法案》在法国立法网的截图,日期:2023年19月4日。

该法案直接针对法国私人赞助和社会基金,特别是使社会基金在税收优惠的力度上增加了一倍,简化了社会基金的创立程序,且一并改进了2002年的法国《博物馆法案》,协助如卢浮宫、奥赛之类的博物馆享受到新法案所带来的赞助便利[28]。除了资金赞助之外,赞助行为还包含“资金对等物”,在法案中分为两部分:人力和物力。人力顾名思义即为人力资源,以展览为例,赞助方可以提供布展、撤展等所需人力的环节;物力包含物品赞助,赞助方可以提供各类展览所需物料,也包含空间和技术型赞助。资金、人力、物力三种赞助方式都可以获得《艾拉贡法案》所规定的相应税额减免优惠[29]。法规还限制了赞助方的权力,即赞助方没有权力直接要求更换其所赞助的艺术机构负责人或馆长,但馆长有义务向赞助方报告资金的使用情况和机构的科学发展规划,在这样的法律规定之下,艺术机构有着巨大的自主发展优势。

2003年以前,法国在社会基金的层面很大程度上落后于其它欧盟国家,更落后于美国。但是由于立法的调整,法国已经在私立基金体系中取得的长足的发展。在2008年,法国企业的社会总体赞助达到了25亿欧元,其中针对文化艺术、博物馆、美术馆的赞助企业数量占比36%。甚至在2009年的金融危机中,法国的企业赞助也没有出现大规模的衰退趋势,这表明了法国的私人赞助和私立基金经过若干年的发展已与政府、社会、艺术界形成了良性的互动关系,并可以从赞助及税费减免的相应政策中达到企业自身的发展诉求[30]。该法案不仅直接推动了法国社会基金的蓬勃发展,更是在无形之中提高了法国的企业社会责任和可持续发展的评级,这也体现出一部社会赞助法案的预期效力和更深层的交互作用。

三、“自在差异”下的“文化民主化”

经过从马尔罗到贾克·朗,在艾拉贡之前文化部从内到外的政策已经过了多轮的交替,并在左派和右派的政策之间不断地变革和融合。艾拉贡要考虑的是政策上的“文化现代化”问题,这个问题也早在贾克·朗时期就已经被旗帜鲜明的提出,然而贾克·朗的“文化现代化”政策一方面被认为过于“暴力”,另一方面被认为现代化对于文化部来说仅仅停留在纸面之上。除了“文化现代化”之外,艾拉贡还需要考虑文化政策中的经典遗留问题,即“文化民主化”,而民主化又面临着审美多元化的矛盾与对抗。英国里德大学法国研究院学者大卫·卢思雷(David Looseley)认为,法国文化政策的现代化没有“兼容”工业化、商品化和全球化,而是去抵御这样一种当代的潮流,因此,这就造成了法国文化战略处于“过去”和“未来”之间,没有“当下”[31]。

《艾拉贡法案》的出台,从很大程度上填补了法国文化政策中没有“当下”的症状,而“当下”又表现在两个方面,其一,法案降低了法国企业能够进入赞助系统的门槛,并把公共事业的核心理念注入到法规之中,以文化部为首,连同其它部门让渡社会公共事业的权力;其二,与贾克·朗被批判的“暴力”政策不同,艾拉贡的执政理念更强调一种由法律引导,但最终生成的力量取决于社会结构本身的“自在差异”。为了更好地理解艾拉贡的政策精髓,也为了理解前文中相关学者批判贾克·朗的政策为“暴力文化民主化”的原因。下文将以贾克·朗创立的法国大区当代艺术基金体系(FRACs)与艾拉贡提倡的社会基金进行比较研究[32]。

1982年,贾克·朗在法国里尔的新闻发布会上宣布建立基金体系。该体系旨在法国境内22个大区设立大区自身的当代艺术基金和相应的当代美术馆,以形成地方特有的当代艺术收藏体系和传播法则[33]。基金体系由文化部即中央出资50%,地方政府出资50%的方式组合而成。基金体系以“文化民主化”和“艺术现代化”为执行目标,通过强制性的法规让大区政府发展当代艺术,一方面是应对国内“蓬皮杜效应”带来的中心化趋势;另一方面也是为了抵抗全球艺术中心转向美国的既成事实。这项举措可以被称为贾克·朗在其执政生涯中的“代表作”。在基金体系执行初期,事实证明贾克·朗对文化艺术政策的判断是有误差的,例如罗纳-阿尔卑斯大区(Rhone-Alpes)用当代艺术收藏款去购买了对古典雕塑的翻拍[34],利穆赞大区(Limousin)由于地方资金迟迟不能到位,则利用了一节火车皮作为了展示空间[35],这完全不是现代艺术中的反精英主义和空间反叛,实际上就是资金短缺和地方政府的文化部门执政能力不足而导致的。所以各大区基金因地理因素和地方政治因素产生了严重的差异,这种差异由文化部的政策直接呈现。

这也就是为什么贾克·朗会被批评为“暴力文化民主化”,他的政策设想是为了让大区能够拥有高质量的当代艺术美术馆,同时消除“巴黎中心化”的影响,但该项目是以政策为直接目的,设置好“文化绩效”让中央和地方去达到他的预期,仿佛是一种“文化规训”。反观艾拉贡,他的政策通过税务法案设定了一个奖励机制,让社会力量主动地参与甚至是主导文化艺术,继而让文化艺术自发在社会各界生根发芽。固然个人、家庭、企业在财力和能力上均有不同,但这种差异的形成是由于社会分工、社会阶级在参与到文化艺术赞助之时形成的“自在差异”,即社会能力本身的差异,而不是由法案形成的直接差异。

在《艾拉贡法案》颁布后的第11年,明星个案路易威登基金会(La Fondation Louis Vuitton)在巴黎成立,该基金会由贝尔纳·阿尔洛(Bernard Arnault)和他的路易威登集团(Groupe LVMH)发起,基金会建筑由弗兰克·盖里(Frank Gehry)设计。成立以来,已举办多场世界级的展览活动,奠定了其在全球当代艺术界的地位。在《艾拉贡法案》便利的赞助体系下,有利于路易威登这样的巨型集团建立自己的基金会。作为非盈利性的当代艺术企业基金,根据《艾拉贡法案》,路易威登基金会的初始资金它可以根据创始人的资源、公司正式员工、与公司有财产依附关系的团体共同组成。根据法国审计院在2018年11月公布的数据显示,路易威登集团自2007至2017十年期间,旗下27家公司共计对当代艺术投资总额为8.63亿欧元[36]。根据这个赞助规模可以推测出整个路易威登集团在法案下的减税优惠的力度,从一定程度上来讲甚至可以抵消建立基金会本身的投资[37]。

图9:路易威登基金会建筑外观 © Gehry Partners, LLP and Frank O. Gehry – Iwan Baan

在法国,要新增美术馆建筑有一个与我国相似的问题,那就是涉及到土地规划和土地用途。众所周知,路易威登基金会处于巴黎布洛尼林园(Jardin d’Acclimatation)中,所以政府审批要考虑到改变该处领土的规划问题。在实际执行过程中,从法国各部级机构到巴黎的各市政机构都有着不同的意见,甚至在社会党和人民运动联盟之间也产生了激烈的论战[38]。最终结果显示,政府以及左右两派都作出了让步,甚至是改变了一些既往政策法规为路易威登基金会颁发了建筑许可证。达成的共识主要基于三个方面:其一,路易威登基金会是致力于社会公共事业的非盈利性机构,具体的发展方向为当代艺术,它代表了“企业公民”对法国当代艺术领域的建构力量;其二,考虑到路易威登品牌的全球影响力,将为法国社会基金系统的建立和传播起到极大的宣传效力;最后,法国作为“拉丁新博物馆学”运动的发源地,从“户外博物馆”到“生态博物馆”,继而发展到“法国新博物馆学”的学术脉络,在法国文化界乃至政治界,对于该理论并不陌生。在“生态博物馆学”中,博物馆、美术馆机构与社区和城市的关联性让美术馆成为自然生态的一部分,并在自然生态中还可以保存该社区的人文生态。所以美术馆与其所处的自然是有机的、一体的,不能把美术馆视为一个“外物”,美术馆本身就占据着自然公园生态中的一环[39]。

在公益事业、政府协调、学术支撑三个维度的合力之下,路易威登基金会不仅顺利建成,而且在全球范围内取得了重要的成就。这也反映了进入新世纪的法国政府业已从更深远的层次和角度来考虑社会公共事业的问题,不仅开放权限,甚至开通政策“绿灯”。其相较于传统雅各宾派政权,也可对比近代马尔罗、贾克·朗时期的政府已经在社会公共事业的治理上更具“现代化”的理念,呈现出一种对公共事业的开放、包容、理解并且支持的态度。

路易威登集团利用其在奢侈品界的全球影响力,结合《艾拉贡法案》的政策效力,得以建立并发展一个宏大的文化项目。这样的多元化的结合,让当代艺术、品牌文化、奢侈品潮流、税收法案、社会公共事业及其这些维度背后的社会群体同时关注到路易威登基金会,并形成了新的链接。而这个链接,变相使得法国政府为路易威登集团作出了世界性的广告宣传,还从某种程度上“参与”了该机构的进程。所以,《艾拉贡法案》是一种“静待花开”的奖励型法规,相较于贾克·朗的基金体系更强调社会本身的能动性和参与性,而这种参与性又不断地自发“生成”,形成社会力量本质上的“自在差异”,从而在社会内部到达政策预期的“文化民主化”。

四、余论:法国社会基金系统的“绵延”

在2004年,即法案颁布的第二年,根据安永法国(Studio Ernst & Young)的研究报告显示,全法国新增18个企业基金会,相较于2003年的4个新增基金会有了较大进步。其中以文化艺术为发展目标的企业基金占比最高,达到了50%。到了2007年,也就是法案颁布的第五年,新增29个企业基金,其中以文化艺术为发展目标的企业基金占比33%。在2020年,法国全境基金会数量为5694个,其中,企业基金会约为3130个,占总基金会数量的55%。我们可以看到企业基金会从2001年的50个发展到2020年3130个。总数从约1050个增长到5694个[40]。除此之外,根据法国文化部官方文件显示,截止到2020年,在全法国注册使用赞助体系的公司将近10万家,18%的企业基金会主要的运营范围为文化艺术[41]。虽然法国在其自身的社会基金发展进程中取得了惊人的成就,但比起美国、瑞典等国家仍有较大的差距。

在取得巨大进步的2020年的前一年,即2019年,法国文化部长弗兰克·里斯特(Franck Rister)在文化部媒体会上宣布将改革《艾拉贡法案》[42]。他说道:“如果《艾拉贡法案》给了法国一个机会,并且构成了国家对于公共事业作出的一项重要努力。那么现在也需要通过限制其可能过度被使用的情况来重新评估它的效力”[43]。

法案改革主要集中在三点:第一,把企业基金可减免的赞助金额从60%降低到40%。第二,新增法条设置了10000欧元的税额免赔门槛,以促进法国中小企业的赞助发展,因为中小企业比集团公司更容易达到营业额0.5%的减税上限。第三,强制要求企业基金申报其赞助和捐赠接受者的相关信息,包括金额及其取得的相关回报[44]。

图10:2019年法国文化部长弗兰克在文化部媒体会上宣布将改革法案

巴黎索邦大学文化战略专家多贝伦教授(Jean-Michel Tobelem)认为,《艾拉贡法案》为法国社会基金的发展起到了至关重要的作用,这一点是无法否认的。该法案的“明星效应”让大量的法国公民和企业了解、学习、认识到了什么是基金会,这个方面甚至是比税务减免本身更加重要。但是我们目前看到,卡地亚基金会已经从多年前没有申报税务减免,一方面持续性的增加赞助和对当代艺术的投入;另一方面不去获得政策的回报,以呈现自己对于文化艺术公益事业的热爱。那么在这种情况下,《艾拉贡法案》是否需要进行改革[45]?多贝伦教授的话语里其实另含深意,那就是卡地亚基金会的学术收藏委员会主席正是艾拉贡[46]。

图11:卡地亚基金会建筑外观

通过安永法国的数据分析可知,在法案宣布改革后,法国新增基金会数量和基金会赞助投资金仍呈上升趋势[47],但具体改革之后的长远效力还有待观察。通过分析2004年至2020年的社会基金发展的历史,至少证明了《艾拉贡法案》通过奖励机制本身让法国政府和社会各界都认识到了社会基金对法国独一无二的作用。换言之,该法案不仅是一部法律,从更深层次上理解,它是一部“广告”。其从一定程度上“减缓”了“法国当代艺术危机”,不仅是从法规和经济层面,更是激励了社会力量的参与,让政府、艺术界及社会各界之间通过社会基金展开交流,让企业和公民参与到社会公共事业的建设和文化艺术的发展之中,从而在“文化民主化”的层面上“绵延”而成了某种更深远的共识。

任何事物都具有它的两面性,虽然《艾拉贡法案》有其在“文化民主化”政策执行中的优点,但在分析法国社会基金数量的提升和赞助体系的发展之上,仍须看到社会基金发展的地缘因素。在安永法国的报告中显示,截止到2020年6月30日,在全法境内62%的社会基金的管理中心位于大巴黎(Île-de-France)。罗曼底(Normandie)、卢瓦河(Centre-Val-de Loire)、勃艮第(Bourgogne)等环巴黎“卫星”大区的数据均为零,南部大区奥奇塔尼亚(Occitanie)仅拥有法国境内1%的基金会[48]。艾拉贡的政策虽有效发展了社会层面的民主化,但在地缘的维度仍没有解决“巴黎中心化”造成的文化艺术发展不平衡的结果。让我们再次反观贾克·朗的在上世纪80年代的基金体系政策,尽管他被批判为暴力的民主化,但其在一定程度上解决了地缘维度的“文化民主化”的难题,并延续至今。通过本文对法国社会基金的研究所形成的一个切面,从某种程度上可以看到法国左派和右派在执政理念上的异同,更能发现两种思维需要交替前行的原因,而这也是“法国当代艺术危机”另一个层面的写照。

时任文化部长艾拉贡在2003年7月21日于法国参议院发表了如下讲话:“财政委员会已提议国民议会通过本项法案,在今天的辩论之后,法案将由国会最终表决。我认为该法案将真正推动法国社会基金的发展。我们在长期远远落后于邻国之后,终于有了这一次的机会赶超其它国家。我们有希望用现代化的政策制度来保护我们的文化艺术。我甚至认为,通过本项法案的改革,法国在社会基金的发展上可以成为其它西方国家的学习标准”[49]。

注释:

[1] Nathalie Heinich. Guerre culturelle et art contemporain: Une comparaision franco-américaine. Paris: Hermann, 2010.

[2] “文化民主化”最开始由法国第一任文化部长马尔罗提出,其至少涵盖三层含义,首先是社会性上的民主化,表现在社会阶段和社会分工之上;其次是地缘性的民主化;最后是政策性的民主化。“文化现代化”是贾克·朗执政时期延伸出的一个概念,即文化政策要适应当代艺术,并具有前瞻性的发展需求,在广义上与朗西埃、德勒兹等人的思想有一定关联。“去中心化”简而言之即为去除巴黎作为文化、经济、政治三大中心的单一中心化。在这组概念中,后两者又可以在某种程度上被前者统辖。

[3] “文化例外”与“文化多样性”是一对概念,在上世纪80年代法国在对抗美国关税贸易中把“文化商品”单独作为例外特权的外交手段,旨在保护本国的艺术创作和文化工业。在后期的政府文件中均改为“文化多样性”,据前法国文化部长特劳特曼(Catherine Trautmann)解释,是因为“文化例外”带有一种语词上的傲慢。请见:Fumaroli, M. L’État culturel: essai sur une religion moderne. Paris : Fallois, 1991.

[4] 如丹尼尔·布伦(Daniel Buren)的作品《两个高原(Les Deux Plateaux)》引发的论战,请见:Nathalie Heinich. Guerre culturelle et art contemporain: Une comparaision franco-américaine. Paris: Hermann, 2010. p. 20.

[5] Maryvonne de Saint Pulgent, Jack Lang, Batailles pour la culture. Paris: La ducomentation Française, 2013.

[6] 下文统一简称为“基金系统”,如提到单个基金,则用“基金会”来表述。

[7] Bertelsmann Foundation, Foundations in Europe, Londres, The Directory of social change, 2001.

[8] Bertelsmann Foundation, Foundations in Europe, Londres, The Directory of social change, 2001.

[9] Archambault, Edith, “Pourquoi la France a-t-elle si peu de fondations?”, Colloque de l’ADDES: les groupes d’économie sociale, Numéro 287, février 2003.

[10] Foucault, Michel, Surveiller et punir, naissance de la prison. Paris : Gallimard, 1975. pp. 212-215.

[11] Pomey, Michel. Traité des fondations d’utilité publique. Paris : Puf, 1980.

[12] Denis Diderot. La Grande Encyclopédie. Cité par Archambault, Edith, “Pourquoi la France a-t-elle si peu de fondations?”, Colloque de l’ADDES: les groupes d’économie sociale, Numéro 287, février 2003.

[13] Moulin, A. M., “The Pasteur Institute and the logic of nonprofit”, in 3d Conference of research on volunteering and nonprofit organizations. Indianapolis, March 1992.

[14] Fondation de France, Rapport d’activité, 1990-2002.

[15] 需要注意的是该基金会名称具有的模糊性,法国基金会是私人所有而非政府直接管理。

[16] Fondation de France, Fondations, donations et legs, 1992.

[17] Fondation de France, Repères à travers le monde des fondations, 1992.

[18] Fondation de France, “Droit et pratiques des fondations au service de l’intérêt général”,in Les rencontres de la Fondation de France, Paris, avril 1994.

[19] Archambault, Edith, “Pourquoi la France a-t-elle si peu de fondations?”, Colloque de l’ADDES: les groupes d’économie sociale, Numéro 287, février 2003.

[20] Schneider, M. La Comédie de la culture. Paris : Editions du Seuil, 1993.

[21] Ministère de la culture et de la communication. Lettre d’information. No. 34, 23 September, 1998, pp. 8–14.

[22] Jacques Rigaud. L'Exception culturelle. Culture et pouvoir sous la Ve république. Paris : La Maison Grasset, 1995.

[23] Schneider, M. La Comédie de la culture. Paris : Editions du Seuil, 1993.

[24] Jacques Rigaud. L'Exception culturelle. Culture et pouvoir sous la Ve république. Paris : La Maison Grasset, 1995.

[25] Ahearne, J. French Cultural Policy Debates: A Reader. London and New York : Routledge, 2002. p.28.

[26] 法案全称为:2003年8月1日关于赞助、协会和基金会的法案(Loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations),在法国如果一部法案影响力巨大而其本身的名称又比较复杂的时候,人们就会用法案发起人的姓来直接命名。当然这种命名只出现来报纸、杂志、论文之上,在正式的法律条文中还是用原名全程。

[27] Yann Gaillard. “La loi Aillagon sur le mécénat 1 er août 2003”. Source: La Revue administrative, 57e Année, No. 340, juillet 2004, pp. 376-379.

[28] Isabelle de Maison Rouge. L’art contemporain. Paris: Le Cavalier Bleu, 2009. p.130.

[29] Isabelle de Maison Rouge. L’art contemporain. p.136.

[30] Isabelle de Maison Rouge. L’art contemporain. p.138.

[31] David Looseley,“Back to the future: Rethinking French cultural policy, 1997-2002”, Department of French , University of Leeds ,UK Published online: 17 Sep 2010.

[32] 为了避免混淆,文中把法国大区当代艺术基金体系(FRAC)简称为“基金体系”,社会基金系统仍沿用“社会基金”。

[33] 请见基金体系收藏检索:https://www.navigart.fr/ 最后访问时间:2021年11月3日。

[34] 为1855年的匿名作品,是对梵蒂冈美术馆古典雕塑新闻报道式的拍摄。https://www.navigart.fr/iac

[35] 请见基金体系收藏检索:https://www.navigart.fr/ 最后访问时间:2021年11月3日。

[36] Rapport de la cours des comptes sur le soutient public et le mécénat d'entreprise, Nov. 2018, p.6/144.

[37] 我们无法得知具体的税务减免额度,因为还涉及到对等物以及路易威登集团年营业额等多种数据,所以文中只是提供一个参考的空间。

[38] Élisa Tournier, La Fondation Louis Vuitton. Quels ont été les enjeux et les stratégies ayant légitimé la matérialisation architecturale de la Fondation Louis Vuitton?. Université Grenoble-Alpes/ ARSH, Juin 2019.

[39] 冀然,《生态博物馆学——形成与演化的再思考》,《美术学报》,2020年,第5期。

[40] 数据还需考虑到法国社会基金的类型也根据法律有所改变,从最开始的公共、企业、托管三类更新为科学协助、伙伴关系、高等教育、公共卫生与医疗四类,并在2008年增加了捐赠基金(Le fonds de dotation)。

[41] 2020 Panorama des fondations et fonds de dotation créés par des entreprises mécènes. Studio Ernst & Young.

[42] 新法案的颁布时间为2020年12月31日。

[43] https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Ou-va-le-mecenat-1-la-loi-Aillagon-15-ans-apres

[44] https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Ou-va-le-mecenat-1-la-loi-Aillagon-15-ans-apres

[45] Jean-Michel Tobelem, professeur associé à l’université Paris 1-Panthéon Sorbonne, spécialiste de la gestion des institutions culturelles La Croix, le 10/06/2019.

[46] 艾拉贡在2004年从文化部长职位卸任,之后相继担任法国TV5电视台(TV5 Monde)负责人、凡尔赛国家博物馆馆长(Musée et du domaine national de Versailles),于2018年加入卡地亚基金会,具体职位为皮诺收藏委员会主席(Pinault Collection)。

[47] 2020 Panorama des fondations et fonds de dotation créés par des entreprises mécènes. Studio Ernst & Young.

[48] 2020 Panorama des fondations et fonds de dotation créés par des entreprises mécènes. Studio Ernst & Young.

[49] Discours de Jean-Jacques Aillagon lors de la deuxième lecture de la réforme du mécénat devant le Sénat。lundi 21 juillet 2003.

冀然 广州美术学院新美术馆学研究中心科研人员、中央美术学院博士研究生

编辑 | 黄碧赫 孙小蕊

设计 | 魏敏

审核 | 沈森

审定 | 王璜生