编者按:本周推送王小丽的《被滥用的“在地性”:反思公共艺术展事的“嘉年华化”》(原载:王璜生主编、沈森执行主编:《新美术馆学》研究文辑第1期,广西师范大学出版社,2021年)。自上世纪70年代末,在地创作的方式被逐渐应用于各大公共艺术节、雕塑节等以地方为名的展事中。作者通过对明斯特雕塑项目展的考察,追溯其“嘉年华化”的过程及相关争议,指出当具有反商品化、反收藏策略属性的“在地创作”演变为展览制度时,易落入城市名片的推销和旅游经济的结合之中,成为实现资本主义精神的工具。作者进一步通过对作为“资本主义新精神”之“项目制”等概念的引入,为理解全球化网络下公共艺术展事的资本化运作提供新的反思视角。

自上世纪70年代末,当公共艺术被视为城市、地区文化的重要载体,在地创作的方式开始被逐渐应用于各大公共艺术节、雕塑双年展等以地方为名的各项展事之中,在这方面,涌现出不同的展览案例,涉及城市、乡村等不同场所类别。——如何使公共艺术进入适当的、特定的、在地的土壤里,自我生长起来?而对这一问题的关切在另一种如火如荼的现象中变得逐渐式微,我们看到,公共艺术展事的“嘉年华化”愈发成为一种显性趋势,以至于因现场本身失去真实性,易促使展览成为讲述地方性差异景观的空洞表述。拨开现象的表层之雾,本文希望从艺术世界的内在理路,对“嘉年华化”现象的产生过程和机制进行反思。

首先,我们有必要进入一个具体的案例——被视为公共艺术展事先行者的“明斯特雕塑项目展”,在“嘉年华化”的过程上,其荣誉、争议与反思都可为后面诸多类似现象带来一些启示性参考。

一、滥觞之始:明斯特雕塑项目展之争议

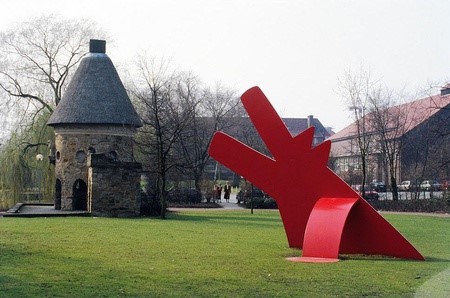

德国城市明斯特十年一度举办的历届雕塑项目展,几乎涵盖了公共艺术的各个发展阶段与各种媒介形式,被视为城市发展与公共艺术有机协作的典范。从1977年第一届展览开始(Fig.1),策展人就让艺术家积极地在明斯特市的一个项目框架内、根据城市的现场进行创作,这使得观众与雕塑之间的相遇超越了博物馆,而走入城市公共空间。自1987年开始,此展以“明斯特项目展”的名义被正式确立下来,形成了每十年在公共场合举办一次的常规性展览。每次活动为期约100天,与约200公里外的卡塞尔文献展同时举办。作品的去留大体分为三类:一为公共空间永久性作品[1];二为临时性作品,随着展览周期的结束而撤走;三为在博物馆中进行展示的作品,占较少比例。此后,“在地性”已开始形成为一种独特的规定,“在地”的主张是具体的,每一项提案都与城市有关,帮助人们打开城市的历史文化记忆,从而获得发现此地的新视角。艺术如一项触发机制,它们将这座城市历史以“地层学”的方式展开,呈现出一个多时态共时并存的城市面貌。

Fig.1 约瑟夫·博伊斯《动物油脂(专为长期使用而设计的热雕塑)》,1977年,铸造楔形雕塑,随机切割成六段(带补偿电缆的硬脂、牛脂、铬铝镍合金热电偶、数字毫伏表、交流互感器),德国明斯特

在上世纪70年代末,即使战争已结束多年,但纳粹美学仍影响着德国民众对于现代艺术的接受,而这种走进公共空间的在地艺术实践,逐渐成为一项有力的艺术策略。早期公共场所的现代艺术仍是一件新奇的事物,而艺术家的作品也挑战着公众的接受。因此,展览最初的活力——城市内部的美学启蒙、对于国民审美本地关怀使其拥有一个具有实验性力量的开场,明斯特展览一直在试图提出并回答这样的问题,即场所的精神为何?如何开启一种在地的关怀?从展览的初衷来说,在这样一个战后重建的德国城市,去传播一种现代的、公共的、民主的美学,体现当代国民的审美,来自于重建战后德国共同体身份的诉求。

在“无墙的博物馆”中,所有作品都以自己的方式进行展开,无形中对博物馆或画廊机构作为唯一或合法的“艺术之地”,提出了集体性的质疑。展览提供了一个共享的场域,个人经验与他人、与当下城市的经验同在。不同于作品与所在地分离的传统关系,明斯特将城市作为展览场地,在每十年三个月的集中时间里,城市被艺术作品所“占领”。艺术在城市文化中被定位或扮演着某种角色,是作为对城市存在的回应而产生的,因此,艺术反过来又有助于“制造”和巩固这种城市的存在。这项工作不同于对城市本身进行规划和改造,它是通过一种“艺术之城”策略传递给观众的,即将观众打造为“城市漫步者”(flâneur)的理想角色(Fig.2)。这一切促使观众走出博物馆的有限空间,淡化艺术与生活的界限。无论具体的方式为何,它们都与观者的身体体验密切相关。

Fig.2 基思·哈林,兰多瓦的红狗,1987年,雕塑(耐候钢铸造,红漆),德国明斯特

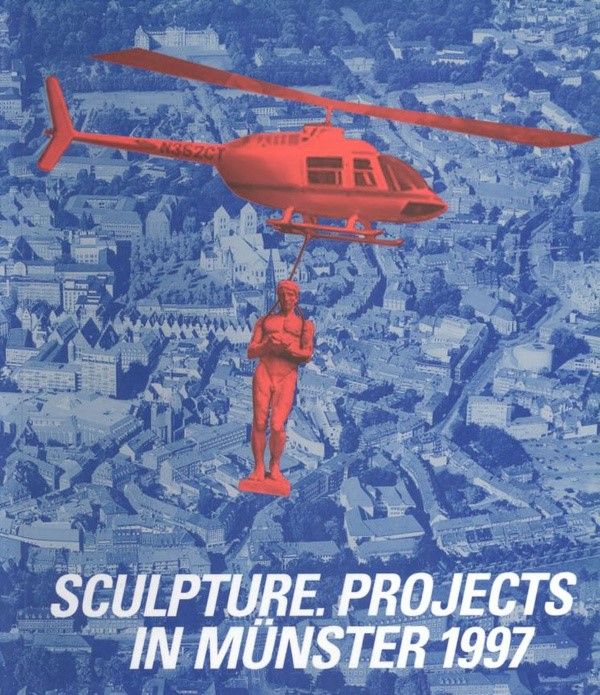

于是,明斯特展览开启了“在地项目委托”的创作和展览模式。艺术家们都强调所呈现作品与具体地点的特征与关联,它要求量身定制,而不屑于“成品”。而随着“在地项目委托”逐渐形成一项规则范式,从一个在地的艺术实验项目逐渐演变为“城市文化名片”的过程中也存在着不断的挣扎和张力,1997年的第三届雕塑展上出现了不少批评其“嘉年华化”的声音。[2]在这次展览(Fig.3)中,艺术家的项目集中在城市林荫道以内的历史街区。从历届展览的作品数量、临时性和固定性作品的数据统计(见表1)来看,第三届展览的作品总数达到了一个高峰,且临时性、事件性作品也大大增加,占到85.9%。也是由于这个原因,出现了不少批评展览“节日化”“嘉年华化”的声音。

Fig.3 1997年的明斯特雕塑项目展画册,上有当年参展艺术家名单

| 固定性作品数量 | 临时性作品数量 | 博物馆作品数量 | 作品总量 | 临时性作品占比 |

1977年明斯特雕塑项目展 | 3 | 5 | 0 | 8 | 62.5% |

1987年明斯特雕塑项目展 | 21 | 31 | 1 | 52 | 59.2% |

1997年明斯特雕塑项目展 | 8 | 55 | 1 | 64 | 85.9% |

2007年明斯特雕塑项目展 | 7 | 27 | 0 | 34 | 79.4% |

表1 1977至2007年明斯特雕塑项目展作品数量情况

德国艺术史家、艺术批评家本雅明·布赫洛(Benjamin Buchloh)批评1997年的展览时,将明斯特评价为“一个极度自满的中产阶级城市的缩影”,他说道,“这场展览反映了艺术作为一种先进的娱乐形式的生产,对于一个更加复杂和越来越无聊的欧洲中产阶级来说,如果没有轰动性的展览,他们将不知道该从何处转向(这一条件是由于文化基础设施的过度发展,以及无数的公司、国家和团体支持展览机构、企业和私人投资收藏,以及那些有野心的“游牧”的策展人,他们为了文化产业的跨国垄断而在城市间奔波。)这些艺术家似乎认为雕塑的功能是提供这些休闲空间。”[3]

的确有相当数量的户外作品为市民和游客们提供了休闲娱乐功能。而丹尼尔·布伦的彩旗作品似乎更为典型。他从明斯特的狂欢节传统中获得灵感,并由此想到采用红白相间的条纹状彩旗制作一个临时装置(Fig.4)。他在街道两旁一家一家地挂着一串串塑料三角旗,一直挂到普林齐帕尔集市大街上,总长度超过三公里,像节庆装饰。作品在物理空间上的高密集以及在娱乐性上的兼顾,使得城市空间中的作品被视为“以时尚和娱乐为伪装的景观”[4]。

Fig.4 丹尼尔·布伦《现场工作》,1997年,塑料三角旗,德国明斯特

针对以上看起来偏离初衷的倾向,之后的展览在一定程度上进行了反省和校正。2007年的第四届明斯特展览中,参展艺术家的减少可被视为是对上世纪90年代批判和争论的回应。项目数降低到了35件,共有36位艺术家参加,临时性作品的数量也下降到27件。这一举措再次使观者集中精力在项目及其在地性背景的关系研究上。经过三十年对于公共艺术及在地性问题的关注,2007年的策展人和艺术家也重新审视了展览制式的主题相关性问题。展览中电影、录像和表演作品比以往几十年更加突出。西班牙艺术家多拉·加拉(Dora Garca)就采用了表演的方式,以城市公共空间为舞台,表演根据约翰·盖伊(John Gay)的《乞丐的歌剧》改编,加拉把演员的数量减少到了一个人物,并招募不同的表演者在不同时段进行表演。与真正的乞丐不同,他们会与前来参加展览的游客建立部分即兴、部分脚本化的对话,将对话者卷入一场现实与戏剧、艺术与日常生活之间界限模糊的游戏之中。这种形式的“看不见的剧院”,引发着观众对城市生活惯常经验的怀疑。艺术作品通过扰乱城市的规则,提供异质化的空间与经验,以明确或者隐含的方式将观众吸引为参与者,并引导其关注自身的行为机制。[5]重要的作品能够唤起观者的感知力,以在所在空间形成新的体验。布鲁斯·瑙曼实现了他的作品《忧郁广场》(Square Depression),这是一个从地面下陷的倒四棱锥形,边长为25米,人们走进去,仿佛与周围的环境隔离开而进入到一个宁静的思考场所。它创造了一个心理空间,其目标是建造一个能让人体验孤独的地方。现在它位于明斯特大学自然科学中心前,成为了一件永久性作品。(Fig.5)

Fig.5 布鲁斯·瑙曼《忧郁广场》,1977年至2007年,混凝土,长宽25米,深2.3米,德国明斯特

2007年的明斯特展览增加了对于展览文献的展示,以这个方式表明展览所立足的学术性与研究性姿态。与当时越来越多的全球艺术双年展和三年展,甚至是卡塞尔文献展相比,明斯特十年为期的研究节奏的确成为其重要的坚持与特性,第四届展览的策展人之一布里吉特·弗兰岑(Brigitte Franzen)将之称为“长期研究”。弗兰岑在州立博物馆中庭的两个楼层策划了第一次明斯特展览的档案展。档案文件是博物馆收藏的一部分,包括艺术家提案、作品模型、艺术家和策展人之间的对应关系、合同和授权等法律和行政文件、新闻媒体资料、纪录片等。它们记录了展览工作的全部步骤,并在展览的构思、规划、实现和后续工作中起着重要作用。但从本质上来说,文献毕竟不同于作品,完备的文献有利于艺术传播,却不能代替在地的现场体验。

至少在目前的五届展览看来,明斯特一直坚守着展览的十年长线周期,即便明斯特市政部门有意将其减少到五年一届。2017年明斯特雕塑项目展策展人之一玛丽娜·瓦格纳(Marianne Wagner)也提出,希望在公共空间中的展览可以“持续保持一种独立性与民主性”,只考虑“艺术的后续性”,而“不考虑经济上的后续性”。[6] 历届艺术导览也一直以博物馆研究团队为主导,展览无门票,公共场所的作品可进行全天候参观,不设作品说明,画册及导览写作由专业人士完成,而不是打造出一本城市观光手册。策展人克劳斯·布斯曼(Klaus Bußmann)和卡斯帕·柯尼希(Kasper König)在1987年曾写道:“展览理想的参观者并不是那些国际艺术旅游的参与者——虽然我们也欢迎他们,如果他们愿意花一点时间的话——而是那些漫不经心地穿行于明斯特的城市漫步者,并遵循艺术与城市的相互作用(interplay)的人。”[7] (Fig.6)——但问题是我们如何能确定,“国际艺术旅游的参与者”不是典型的当代“城市漫步者”呢?尽管明斯特展览在策划之初就有意定位在城市公共空间、突破传统雕塑概念、艺术教育等公共性问题上,它希望通过美学来激活城市的历史、记忆,致力于营造异质性空间而为社会文化作出贡献,且不受经济利益所驱使——这毕竟只能是一个美好的愿景。

Fig.6 帕维尔·阿塔莫(Pawel Althamer)《路 》2007年,装置,被踩平的草地,德国明斯特

就如当今诸多“空降”的公共艺术展因缺乏与所在地文脉的有机联系,策展人的话题也很快消散。但值得注意的是,当国内外公共艺术展或雕塑双年展成为文化热潮,“在地性”这一提法也多成为各种展事的噱头和标榜。而一种在地的关怀和反思,能够真正实现则存在着难度。不得不承认,艺术应有的“在地性”与流行现象中所强调的“在地性”之间,似乎形成了一种强烈的反差乃至荒诞的对比。因而此处,亦有必要梳理“在地性”涵义的产生背景和缘起,厘清其理论上的含糊之处。

二、正本清源:何为“在地”?

韩裔美籍美术史家权美媛(Miwon Kwon)(Fig.7)曾经指出,“在地性”(site-specificity)[8] 这一术语在今天的各种展览文章、艺术评论、艺术家声明中都得到广泛的使用。主流艺术机构和话语对“site-specific”一词不加批判地加以采用,以表达对艺术作品与其所在场地(site)之间关系的关怀。[9] 场地,在艺术的论述中开始扮演核心的角色,当代艺术界定着场地(site-defining),从而也依赖着场地(site-dependent)。

Fig.7 权美媛《接连不断:特定场域艺术与地方身份》封面

关于“在地性”概念的缘起,一方面,从艺术本体来说,其经历了一个从关注自身“物性”到关注所在“场地”的发展过程。20 世纪60年代中期,在早期极少主义实践中,一件雕塑在什么地方、怎样与观者的位置相遇,开始纳入考虑。1966年2月和10月,罗伯特·莫里斯(Fig.8)在《艺术论坛》先后发表两篇《雕塑笔记》(Notes on Sculpture:Part I&II),明确提炼出在场(Present)、身体性(Body)、时间性(Time)这三个因素对于雕塑的重要性,且提出艺术作品要“脱离作品的关系,使之跟空间、光和观众的视域发生关系”。迈克尔·弗雷德(Michael Fried)对于莫里斯的看法进行了回应,他认为极少主义所需要的是在作品与观者之间的一种戏剧式的距离效果,他称之为“剧场性”(theatricality)[10]。但他是作为一个贬义词来使用的,弗雷德承袭了他的老师格林伯格的观点,他在《艺术与物性》中指出极少主义乃至后现代艺术所追求的“剧场性”,正是被现代主义所排斥的价值。但无论如何,极少主义所做的实践与思考意义深远,其对于“剧场性”的关注,将观者的角色纳入考量,区别于现代艺术“为艺术而艺术”(art for art's sake)的自律性观看。此后,不仅是极少艺术,公共艺术更呈现出对地点的依赖,而使场所成为其重要的因素。

Fig.8 罗伯特·莫里斯《无题》,1965年,镜面玻璃、木材

对于“剧场性”观看的认识变化,与梅洛·庞蒂(Fig.9)的现象学思想亦存在一定相关性。在现象学之前,对于观看认识主要基于透视理论,观者站在固定的视角观看作品是透视原则的前提。而这种单一视角与笛卡尔“我思故我在”的认识论哲学不无关联,后者暗示了身体和思想的分离,认为只有通过思想的能力才能证明人之存在,因此其观看并非基于身体知觉,而是基于意识的固定视角。而梅洛·庞蒂的现象学提供了一种理解观看的新方式,他提出“知觉世界”,认为身体与客观环境的关系既不是身体规定环境,也不是客观空间规定身体,两者是可逆的,并在相互蕴涵之中得以呈现自身。[11]无论如何,与身体体验相结合产生的这种新的知觉方式,为当代艺术中新的观看提供了理论基础。[12]

Fig.9 法国哲学家梅洛·庞蒂(1908-1961)

另一方面,从社会学内涵来看,“在地性”的诉求起初所针对的是关注艺术自律的“白立方”美学。随着地点被认为是空间与经济的整合体,博物馆等空间共构了普世而单一的意识形态体系。同时,“白立方”成为展示艺术的一种标准,助推了艺术市场的链条:从生产到展示、买卖到再生产。当艺术家们走出“白立方”,在室外特定地点进行创作,则同时也具有一种不可重复性和反商业化声明。它一反现代主义精英式的创作路径,从而引起对艺术所在地点及其上下文语境(context)的关注,从这个角度来说,其出现可视为当代艺术对现代艺术的一种反动。作品不再是放在白立方空间中被孤立的、隔绝的客体存在,而是依赖于所在的文脉,并融入当地文化,或和其进行对话。

通过对早期“在地性”概念的回溯,可发现此概念构成的双重结构:即一方面是对“剧场性”观看、现象学身体体验的重视;另一方面是对博物馆、画廊体制、对资本主义商业化的抵抗,表现为走出“白立方”展览的不可重复性、打破性实践。为方便之后的讨论,前者我们可称之为“体验性”,后者称之为“异质性”,这两者可视为共构“在地性”概念的核心要素。

而“在地性”这个原本用来描述单个艺术项目的术语,也自上世纪70年代末以来,被逐渐应用于展览本身,其选择的场地开始包括与艺术无关的场所,艺术家的作品灵感参考或来源于所展示的地点。不同于“白立方”画廊的空白意味,城市、乡村等提供了丰富而复杂多元的空间与景观。此时,“在地性”概念的实践本身已发生变化,中文的“地”不仅具有物理空间的含义,还包括社会、政治、历史和心理等维度。

实际上,展览所要求的“在地”制度框架已不同于作品本身的“在地关怀”,前者关乎作品对所在地的呼应和适应程度问题,是艺术实践的方法论问题;后者属于美学伦理问题,即在地性作品差异性的实现,应是自发性的表现,而非是为了其他目的而产生影响的策略。此处可看到,同样的“在地”表述之下,存在着明显的矛盾张力。

三、“在地性”之悖论:从反商业到地点营销

从外部环境来说,资本对艺术文化之影响已成为当今的现实与不可避免的趋势。而对于艺术现象自身,从以上对于“在地性”概念的回溯之中,不难发现这个悖论局面,即看上去语焉不详的“在地”一词背后呈现出了两种南辕北辙的指向:当具有反商品化、反收藏策略属性的“在地创作”演变为展览制度时,易于走向其最初所反对的一面,成为实现资本主义精神的有力工具。

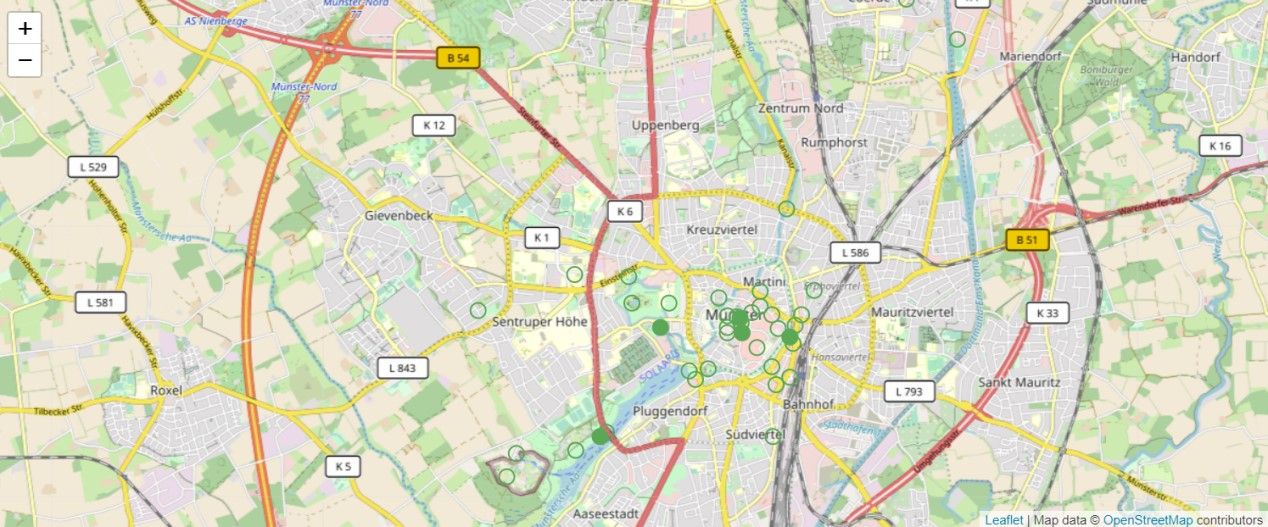

一方面,从艺术家的角度来说,室内空间的作品相对容易复制,而传统意义上完全开放的公共空间作品,自身就具有反商品化特性。作为一个整体来说,明斯特雕塑项目展的确建立了各种作品展示的情境关系和参与范式。它通过一系列选址,与城市环境建立了多种对话关系,而观众通过移动性观看,潜在地为这些作品构建出多元化联系。观者的身体移动和参与本身是以城市为背景的公共艺术展览的关键环节,也是作品接受的重要部分。除此之外,城市公共艺术还提供了一种“游牧式”的观看,它本身也成为在地体验的一部分。历届明斯特雕塑项目展是没有主题的,不同于传统博物馆中的固定参观路线与主题式言说,没有路线,就可以从任何地点出发,走过任意的路线,并在任一地点终止。这类似于法国后现代哲学家德勒兹(Gilles Deleuze)和加塔利(Félix Guattari)提出的“块茎”(rhizome)概念。“块茎”具有非等级、非线性、去中心化的特征,对于艺术作品来说,这种“块茎”模型没有等级结构的划分,往往造就出其不意的并置、链接、碎片化和多元性,跨越主题、类别和学科的界限。[13]因此在某种程度上,所有这些作品都是通过城市的共同空间,通过彼此的关系来隐含地定义的。观众通过其链接式思维来执行这个“异花授粉”的过程。法国艺术史家卡特琳·格鲁(Catherine Grout)也认为,这种分散在空间中的公共艺术可以创造当代都会中异质交流的条件,因为“现代人已经习惯于通过多元视野的拼贴来了解整体的世界”(Fig.10)。[14]

Fig.10 2007年,明斯特雕塑项目展作品分布

另一方面,一定程度上,整个展览像“城市漫步者”眼中连续上映的城市戏剧,艺术成为新的消费景观,整个城市成为资本主义空间生产的发生地。约翰·拉莫鲁克斯(Johanne Lamoureux)已经注意到在地性的展览如何将观众变成一个游客:“由作品的放置所产生的冲突和乐趣,引发了观看的旅程,它不同于传统的展览——地图取代了作品的图片,而城市取代了博物馆。”[15]当“在地委托项目制”规模化与制度化之后,产生的悖论是,艺术项目成为各地艺术节“最为重要的佐料”,许多城市争相效仿这种艺术节庆化模式,构成了城市舞台化的新景观。[16]

对“城市漫步者”身体经验的强调,引发了一种新的实用主义。由于强调一种到场的身体经验,亦即当“在地性”核心要素的“体验性”比重远大于“异质性”时,就为城市营销、城市旅游创造了机会。展览的无主题往往容易造成的一种折衷主义倾向,而全城展览的策略实际上避免了一种集中化的凸显,将作品分散在城市各个地点,则产生出许多同等重要的地点,呈现为“块茎”(Fig.11)般非中心化、散点式、均等化的特征,拉莫鲁克斯认为,这正是一种符合城市规划理念的微妙设计,它创造出一种“城市的多样性统一”的印象[17],而组织者往往希望以此形成一个统一的框架。

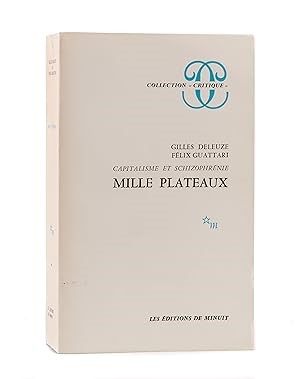

Fig.11 吉尔·德勒兹、费利克斯·加塔利《千高原:资本主义和精神分裂》法文版封面,1980年

在当下的艺术世界,以上矛盾的张力不仅没有减弱,反而体现得更为充分。日本越后妻有大地艺术节和濑户内国际艺术节一定程度上延续了自明斯特雕塑展以来形成的公共艺术在地创作的规则范式。例如前者就是由策展人北川富朗在“越后妻有艺术链”(the Art Necklace Project)这个策划思路雏形上发展而来。“艺术链”将越后妻有的六个区域分设不同主题,以艺术为纽带,将各个地区联结起来。显然,将大地艺术节中几百件作品散落于760平方公里腹地,这并不利于参观,曾有人提及将作品安排在集中的区域,但北川坚持了“以艺术为路标”的做法。从第一届开始,大地艺术节就采用了通过大巴带领参观者抵达不同区域的导览方式。一方面,艺术利用地理空间实现其意义;另一方面,特定的地理空间又通过艺术获得文化意义。从艺术的角度来说,公共艺术的确能够以微妙的提示方法,来提升一个地方的自我意识——比如以导游手册、步行导览的方式,指出与某个建筑相关的历史、某个村落的故事或某个景观的深入含义。[18]因为艺术传播的需要,日本艺术节注重视觉化输出和审美效果。(Fig.12)作品图片加上日式设计的美学包装,便成为极佳的旅游推广素材。与此同时,在某种程度上,平面印刷产品的推广也削弱了作品本身的表达力度。

Fig.12 2018年日本越后妻有大地艺术节海报

可见,在地公共艺术作品的出现反过来重新定义了旅程的概念,并且这一策略再次发挥了它的实用主义功能,这种形式要求已演变为一种需求,并改变着观众的观看习惯。作为一种创作和接受的方式,它在模式结构上都试图把观者对作品的批判性关注,转移到所在的场所本身,因为是场所的特性构成了作品的所在地,并塑造着作品,因而公共艺术作品有能力完成指示器或指引的功能。对于这种方式,约翰·拉莫鲁克斯运用了一个贴切的文化典故——“阿里阿德涅的线”(Ariadne’s thread)。[19]因此,所谓展览宣传术语中的“在地性”作品,反而成为一种索引功能的消费策略。(Fig.13)相较于西方大地艺术选择荒野以作为对商业化和制度化的抵抗,日本大地艺术节显示出了艺术与资本主义的共谋姿态,其与观光性消费、旅游经济和地点营销有机结合。由此,“在地性”这一表达对资本主义抵抗的观念,逐渐成为资本主义的工具策略,而走向了它所反对的一面。

Fig.13 2018年濑户内国际艺术节现场

四、“项目制城市”:公共艺术展事的全球化网络

在1977年第一届明斯特雕塑项目展上,“项目”这个词还没有出现在展览名称中,但已经成为策展的核心概念之一。“艺术项目”和传统的“艺术作品”的区别在于其暂时性和在地性,[20]临时委托和关注在地文脉是它的前提,它区别于现代主义传统雕塑的自主性和非文脉化。

当“项目制”的做法成为一种愈发普遍的工作方式,将其作为资本主义组织方式的较为清晰的表达,可以在社会学中找到,这或可为我们理解全球化网络下公共艺术展事的资本化运作提供一种新的反思视角。法国社会学家吕克·博尔坦斯基(Luc Boltanski)和夏娃·希亚佩洛(Eve Chiapello)将“项目制”视为“资本主义的新精神”(Fig.14)[21],其所对应的是上世纪60年代末和70年代实行的等级制管理。相对于旧分工的狭隘与专门化,这种“资本主义的新精神”不会被限制“隶属于一个部门,或者完全从属于老板的权威,因为一切界限都可以被项目权力所超越”[22]。现在看来,博尔坦斯基和希亚佩洛分析中的许多描述与观点都与全球化语境下的当代艺术世界十分贴切,他们将项目的总负责人和项目的提交者,称为“项目型城市中的大人物”和“小人物”,前者“正是那些善于在非常不同的专门技能领域之间进行联系的人”[23];而后者除了以上提到的品质之外,还需要注重与他人的联络、交往和适应能力,因为他们处于一个联系性的世界里。[24]——这正相当于当今敏感的艺术家和流动的全球策展人。从事社会参与性艺术实践研究的英国学者克莱尔·毕肖普(Clarie Bishop)说,面对当今的展览、双年展、“项目空间”等一系列响应于在地创作的项目时,“最成功的艺术家”是那些“能够整合、协作、灵活,与不同受众合作并回应展览主题框架的人”。[25]

Fig.14 吕克·博尔坦斯基、夏娃·希亚佩洛《资本主义的新精神》法文版,1999年

吕克·博尔坦斯基在作为资本主义新精神的“项目制”基础上,进一步提出了“项目制城市”(Projective City)的概念,即根据项目组织类推出一个项目形式的社会结构,或者项目形式的社会总体组织。[26]他指出,网络化的扩展是项目生存和发展的条件,“那些没有项目的、不再探索网络的人就有被排除的危险”[27]。因此在“项目制城市”中,对于差异性、个性化的要求便被提了出来,“项目负责人”(艺术家)需要知道如何将各项目“本地化”,因而它需要以“个性化”的形式把“真实性”导入资本主义生产,包括营销地点的在地性和个体消费者的差异化。[28]这在实际操作中就转化为一种“在地策略”,它对艺术家来说是一种适应当地展览主题的生存策略,对于展览方则是一种宣传策略。

单从历届明斯特项目展,就可见到艺术家在适应性、灵活性、创造性和抗风险能力上的迅速提高过程,这取代了过去对于作品视觉问题的单纯性关注。聪明的艺术家善于通过其个人的语言形式建构出在地实践和地方文脉的联系,如黄永砯为明斯特创作的《千手观音》想法实际上发端于十五年前,这一作品曾在不同的场所中完成了语义的转变(Fig.15);杰夫·昆斯的不锈钢雕塑的出现也似乎在意料之中,但他选取了一个明斯特著名的民俗人物作为下手处;而丹尼尔·布伦也坚持使用他的8.7厘米条纹,只不过因其具体设置位置的巧妙安排,能够促使人们去发现城市的旧有空间秩序。类似的例子不胜枚举。自此,对于艺术的关注从艺术的自律自足被导向了语境化、项目化,这一方面拓宽了公共艺术的实践维度,一方面为全球化语境中艺术、资本和商业的三位一体做好了准备。

Fig.15 黄永砯《千手观音》,1997 年,瓶架形式的钢结构,50个模型铸件,3个臂部模具,高度6米,德国明斯特

这是“在地项目委托制”范式之全球化版本的繁荣时代。各种因地制宜的公共艺术项目,致力于在当地建构后现代的当代故事,它甚至广泛地贯穿于整个当代艺术的创作中,通过国际的艺术网络适应于不同的城市。艺术家往返于各地进行谈判、构思和创作,构成一种当代的文化现象,权美媛将这些艺术家称为“巡游四方的艺术家”(Itinerant Artists),[29]哈尔·福斯特将之称为“横向地工作”——不同于“历时性”地投入于既定流派或媒介规范的做法,横向的展开是基于空间的“游牧式”创作:艺术家融入一个地方,对当地文化展开研究和创作,之后转移到另一个地方再进行重复的操作。[30]

在这一过程中,文献记录起着至关重要的作用。除了所创作的作品之外,项目的相关文件和档案材料,如概念、草稿、图纸、历史照片和电影胶片,也以文献记录的名义获得保存。它们具有被再度发现的可能,导致其他艺术机构对艺术家展开另一次在地创作委托,从而导致了不能遏制的商品化问题。

于是,日本大地艺术节、濑户内国际艺术节乃至世界各地相继流行的双年展、三年展开始发展为一种全球现象,这使得“全球”与“在地”这一对术语显示出前所未有的张力。随着地方展事的声望和国际化程度的增加,各地开始具备邀请更多国外艺术家尤其是知名艺术家的能力。此时理查德·塞拉当年“不可重复性”的声明早已被打破[31],取而代之以一种巧妙的方式。艺术家仍然亲自到各地进行现场工作,但作品呈现为相似的特征,有时几乎是同一个作品的多地移植。对于创作者来说,这些散布各地的作品以地方为“容器”,具足不同的意义生成,它们构成艺术家个人创作脉络的完整图景——一张散点式的“索引地图”。这种在全球化话语中,以空间、地点为线索的横向铺陈,逐渐构成了公共艺术展事的全球化网络。

[1] 截至2017年,明斯特市共买下了在先前雕塑项目中展出的约35件作品。

[2] 托斯滕·施奈德(Thorsten Schneder).从艺术教育走向娱乐消遣的德国“明斯特雕塑项目”展[J].林娜译.公共艺术,2017(6).

[3] Benjamin Buchloh. Sculpture Projects in Munster[J]. Artforum International, September, 1997.

[4] 同上.

[5] Nicolas Whybrow. Art and the city[M], I.B.Tauris&Co Ltd, 2011: 22-24.

[6] 参见姜俊对2017年明斯特雕塑项目展策展人之一玛丽娜·瓦格纳(Marianne Wagner)的采访文章:《明斯特之后9——在公共空间中保卫艺术的“自治”?》[J/OL],https://mp.weixin.qq.com/s/ GZGIWOmwLFqZtffKdlh8ow

[7] Klaus Bußmann and Kasper König.Skulptur Projekte in Münster[M].Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte,Münster:Cologne,1987.

[8] site-specificity这个词的常见译法,一为“在地性”,一为“场地特定性”,“Site”一词多译为 “地点” “场地” “现场”。考虑到在本文的中文语境中的使用,以及目前的使用惯例,将采用“在地性”的译法。

[9] Miwon Kwon.One place after another:site-specific art and locational identity[M]. Cambridge,Mass: MIT Press,2004:5.

[10] 安德鲁·考西(Andrew Causey).西方当代雕塑[M].易英译.上海:上海人民出版社,2014:140-141。

[11] 冯雷.理解空间[M].北京:中央编译出版社, 2008.5:54.

[12] 在1987年,迪亚艺术基金会组织的题为“当代文化探讨”的研讨会上,迈克尔·弗雷德也承认其对极少主义艺术的理解受到了梅洛·庞蒂的影响。参见Michael Fried,Rosalind Krauss,Benjamin Buchloh.Theories of Art after Minimalism and Pop[J],in Hal Foster,ed.,Discussions in Contemporary Culture,the New Press,New York,1998:73-74.

[13] 对于“块茎”理论的阐释,参见吉尔·德勒兹(Gilles Deleuze)、费利克斯·加塔利(Félix Guattari).千高原:资本主义和精神分裂[M].姜宇辉译.上海:上海书店出版社,2010.

[14] 卡特琳·格鲁.艺术介入空间[M].姚孟吟译.桂林:广西师范大学出版社,2005:9.

[15] Johanne Lamoureux. The Museum Flat[J],in Bruce Ferguson,Reesa Greenberg,Sandy Nairne.Thinking about Exhibitions,London:Routledge,1996:129.

[16] 姜俊.明斯特观光指南1——项目、资本主义新精神、城市新验[J/OL]. https://mp.weixin.qq.com/s/grU5Gni3KPN1XRUkQPOktg

[17] Johanne Lamoureux.The Museum Flat[J],in Bruce Ferguson,Reesa Greenberg,Sandy Nairne.Thinking about Exhibitions,London:Routledge,1996:129.

[18] 苏珊·雷西(Suzanne Lacy).量绘形貌:新类型公共艺术[M].吴玛悧译.台北:台北远流出版社,2004:159.

[19] “阿里阿德涅的线”:希腊神话里的雅典王子忒修斯,一路手放毛线走入迷宫,与困兽搏 斗,胜利后再循着线走出迷宫,“阿里阿德涅的线”在英语中有“指路标记”和“在困境中得到指点”等意思。Johanne Lamoureux.The Museum Flat[J].in Bruce Ferguson,Reesa Greenberg,Sandy Nairne.Thinking about Exhibitions,London:Routledge,1996.

[20] 据学者姜俊研究,项目(Project)这一词作为在地性艺术作品的称谓在欧洲大概起源于 1971年,如Claudia Büttner.艺术走向公众[M]中提到,用“项目”称艺术作品其实是一个外来用法,它源于美国20世纪60年代兴起的大地艺术和在公共空间之中的艺术创作。参见:姜俊:明斯特观光指南1——项目、资本主义、新精神、城市新体验 [J/OL].https://mp.weixin.qq.com/s/grU5Gni3KPN1XRUkQPOktg

[21] 吕克·博尔坦斯基、夏娃·希亚佩洛.资本主义的新精神[M].南京:译林出版社,2012:100-109.

[22] “新精神”所欣赏和鼓励的品质包括:自主性、自发性、根状能力、多任务、欢欣乐天、 对他人的创新开放、有效性、创造性、想象性直觉、对差异的敏感、倾听生活经验和接受各种经验、喜爱非正规,以及寻求人际接触。参见:吕克·博尔坦斯基、夏娃·希亚佩洛.资本主义的新精神[M].高铦译.南京:译林出版社,2012:109.

[23] 吕克·博尔坦斯基、夏娃·希亚佩洛.资本主义的新精神[M].南京:译林出版社,2012:130.

[24] 同上.

[25] Claire Bishop.Artificial Hells:Participatory Art and the Politics of Spectatorship[M].Verso,2012:216.

[26] 同118.

[27] 同124.

[28] 同110.

[29] Miwon Kwon.One Place after another:Site-specific Art and Locational Identity[M].Cambridge,Mass:MIT Press,2004:46.

[30] 参见:哈尔·福斯特(Hal Foster).作为民族志学者的艺术家[J].实在的回归:世纪末的前卫艺术,连云港:江苏凤凰美术出版社,2015.

[31] 对“不可重复性”的强调在理查德·塞拉富有争议的《倾斜之弧》事件上达到顶点,它是一件特定地点的作品,而不是做好之后搬运来的,“在地性”也是塞拉在《倾斜之弧》的整场辩护中所突出的术语:“我不做那种可以随身携带的东西。我不做可以随意迁移或者改变位置的作品。我是通过处理既定现场的环境因素来创作作品的……正如‘在地性雕塑’(site-specific sculpture)这个词语所暗示的那样,它的构思和生产是与现场的特殊环境息息相关的,而且也只能与其相关。因此,挪动《倾斜之弧》就等于毁了它。”参见Juli Carson. 1989[J],Theory in Contemporary Art since 1985.Simon Leung,Zoya Kocur ed.,london:Wiley-Blackwell Press,2004.

编辑 | 黄碧赫 孙小蕊

设计 | 孙小蕊

审核 | 沈森

审定 | 王璜生