编者按:本周推送李贝壳的《全球化之后的“策展性”在中国》(原载王璜生主编、沈森执行主编:《新美术馆学》研究文辑第1期,广西师范大学2021年)。作者从“策展性”(curatorial)这一概念对“策展”(curating)的反思和批判出发,从独立空间的社区实践、具有公共性的双年展机制、具有教育意义的非盈利机构实践,以及虚拟空间的批判性实践四个方面,结合实例分析近年来“策展性”在中国的发展。

关于“展览策划”与“策划者”的话题在近十年来成为了当代艺术的热门,因为它们已经成为了艺术发展中至关重要的因素。文化批评家戴维·斯特劳斯(David Levi Strauss)在考察“策展人”一词的词源中追溯了策展实践的意义。戴维 · 斯特劳斯发现,这个词最早出现在罗马时代,当时的策展人是看管共职能的官员并负责公共的石油和玉米供应。在中世纪,被称为“策展人”的人职能扩展到了教会之中 [1]。而自博物馆产生以来,策展人的职能则发展为对展品和馆藏的管理和看护。而后“策展人”逐渐承担了组织者、研究者、展览制作者的职能。并且被不断规范化、制度化。特别是在西方的博物馆系统走向成熟之后,大大小小的机构都拥有自己的策展人。然而,随着策展模式的固定化和体制化,20 世纪 90 年代西方策展人提出了“curatorial”(策展性)的概念。这个概念的产生意在削弱展策的执行属性而发展其内在的文化涵义。

“Curatorial”(策展性)是对“策展”(curating)本身的反思与批判,是一种知识生产的方式。既是打破 “白立方展览”固定模式的一种实践方式,也是一种思维转向。“策展性”以动态、发散的形式融入集会、讨论、行为等实践,具有延展性与公共参与的空间。在对于“curatorial”一词的翻译中,其实没有一个现成的词汇可以完整的概括其含义,因为这个词语本身在提出时本指代一种超越“白盒子”的动态展览模式,但却不止于此;它还代表了从本理论层面上对“策展”的深入反思。许多策展人也通过实践不断地发展了其内在含义并阐述了它在社会中的所指。所以“策展性”一词的中文翻译也需要通过结合本土的实践去理解。

图1 “野生”作品创作手稿

图片来源:https://ucca.org.cn/exhibition/society-guidance-part-2

策展人玛丽亚·林德(Maria Lind)在她的《写作文集》中分析了将策展人的执行和管理角色与实践背后的动机或本质加以区分的可能性:她认为通常意义的“策展”(Curating)是一种技术形式,而“策展性”是一种由表意、物体、人、地方、思想之间的关系组成的更广泛的存在,一种努力创造摩擦和推动新思想的存在。”[2] 因此,林德建议对策展进行观念上的“提纯”,通过分离策展人的执行角色, 将策展的定义从一种简单的活动或程序转向了具有观念性和批判性的实践。

策展人艾瑞特·罗格夫(Irit Rogoff)也是这一概念的重要推动者,她认为,“策展人需要在工作中拥抱一种积极的不确定性,这种不确定性与后现代主义和艺术家的思维方式类似。[3]“策展性” 是一种将创造力和批判性思维结合在一起的方式,并为策展人和艺术家提供了一个可以不断探索的方向。换句话说,“策展性”反对以展览为中心的模式,将原有的“展览”扩展至了包含研讨会、放映或表演、社会参与等无实体的范畴,也同时扩充了其社会属性。

在中国,策展人的诞生与博物馆的实践分不开,但其发展脉络与西方相比却有很多不同之处。首先,国内博物馆的馆藏体制与西方不同,对于馆藏的分类也没有完全依照西方意义上的“古代”到 “现代”再到“当代”的时间逻辑。中国当代艺术的产生也并不是基于沙龙展,更不是白盒子空间,而是从独立的野生项目中逐步发展起来的。人们对于策展的理解一方面来自于博物馆馆藏管理的实践,一方面受到了西方观念的巨大冲击。所以,在短暂的中国当代艺术的发展历史中,中国当代策展迅速经历了从文物展示到具有 “策展性”实践的转变。

具有“策展性”意义的本土实践自 80 年代以来随着反抗官方主流展览机制的目的在中国萌芽并发展起来。随着全球化的发展,具有“策展性”的项目呈现出了多元化的趋势,特别是近十几年来体现在独立空间的社区实践、具有公共性的双年展机制、具有教育属性的非营利机构实践、以及虚拟空间中的批判性实践等方面。但在其本质仍然是在机构批判的立场上拥抱更多的不确定性和实验性。

图2 “人间指南”(下)展览现场

图片来源:https://ucca.org.cn/exhibition/society-guidance-part-2

90 年代随着中国艺术家开始走出国门带动了一股新的希望之潮,具有“策展性”的实践从而逐步扩展至更多的艺术群体与机构之中。这其中伴随着一种强烈的建立公开对话与公共领域的冲动。1996 年,上海举办了第一次国际艺术家与中国艺术家的联展:“让我们谈谈钱:上海首届国际传真艺术展”。展览在华山职业艺术学校的一个空间中展出,作品以“传真机”作为唯一创作媒介,取消了运输和繁杂的制作过程,并对艺术品和艺术创作的传统定义和形式提出了质疑。该展览是与加拿大温哥华的艺术家经营的“西部前线”空间合作的。项目由该空间负责人汉克·布尔联合施勇、丁乙、周铁海等上海艺术家共同策划的。策展人团队不仅在上海的艺术界,而且在北京和中国其他城市,通过口口相传和分发邀请函来邀请艺术家和策展人在开幕日前两周开始将传真发送到展览。[4] 展览利用传真的形式邀请到了不同地点和不同文化背景的艺术家同时进行了创作。这种创作形式不再是回应传统的展览模式,而是具有了表演性以及更广泛的公共参与性。而艺术家也打破了体制结构的束缚在其中扮演了更重要的角色。虽然展览也有许多活跃的策展人的参与,但他们的角色也不再是“规则制定者”而是参与者,从而使得这个展览的话语权平等地交给了所有的参与人员。

1997 年艺术家宋冬和郭时锐策划了一项叫做“野生”的实验艺术活动,他们在没有空间没有条件的前提下,联系了来自中国不同地区的 27 位艺术家,分别在当地的“非展览空间”创作“非展览形式”的艺术行为,活动从当年惊蛰开始,持续了一年。(图1)就像展览创作手稿中提到的:

“1997年3月5日是惊蛰,这个节气开始‘万物复苏’。任何的寒冷冻不住对生活和艺术滚烫的心,冻不住思想的自由,冻不住独立的精神。……艺术在今天越来越依赖于博物馆、画廊、以及名目众多的展览。各种“思想”的自由受困于同一思想的控制。很多有想法儿的艺术被拒绝在所谓的殿堂外。生活就是我们的殿堂!”[5](图2,图3)

在商业和美术馆机制不完善的九十年代,艺术家最重要的工作在于“创作”这件事,而不是交出一件完成品。就是在这些“野生” 的实践下,艺术和策展实践具有了搭建公共领域的职能,拓展了其本来的边界。也为职业策展人的“策展性”实践奠定了发展的土壤。

图3 “人间指南”(下)展览现场

图片来源:https://ucca.org.cn/exhibition/society-guidance-part-2

一、独立空间的社区实践

而随着后全球化(post-globalization)时代的到来,当代艺术受到了多元文化的影响,展览从媒介、主题与参与方式等方面都呈现出了与以往不同的特点。特别是自从 2010 年以来,具有“策展性” 的实践已经从艺术家或艺术小组的创作扩展到了艺术机构、双年展、独立空间、艺术出版物和线上平台之中。策展项目已不仅仅是针对机构批判而是从个体的角度去解构整个机制并担任了艺术“孵化器” 的角色,深入社区,建立了具有社会包容性的开放平台。

I: project space 是由德国策展人安娜和安东妮在 2014 年成立的项目空间(图4,图5),地点在北京的北新桥胡同里的老居民庭院中。该空间通过活动接连了四合院落、街道和各种商店,并与居民们创造了一种共生关系。I: project space 同时还开设了国际驻留项目,所有参加驻留项目的艺术家都可以在空间内展示他们驻留期间的创作。他们可以灵活地以展览、研讨会、谈话、表演、放映等形式在场地中进行展示。而策展人在其中扮演的角色则更像是系列项目的发起人。

“卑尔根集会”(Bergen Assembly)是欧洲策展人对“策展性” 实践所策划的重要项目。2009 年第一届“卑尔根集会”所讨论的问题是挪威的卑尔根这座城市“是否要举办双年展”(to biennial or not to biennial)。这届集会包含了峰会、研讨会、表演、展览。“卑尔根集会”最终发展成为了三年展。2016 年的主题为“基础设施”,在峰会上,国际知名艺术家、作家、学者和策展人调查了不同地区的经济差异、生态灾难、驱逐和强制移民时期与本国或本地区的基础设施之间的关系。同时还放映了与主题有关的艺术家系列影片。与卑尔根集会相似,由 I: project space 策划的“北京 22”项目也是将一个以特定城市的问题作为出发点的项目。“北京 22”试图探讨北京城市空间在 2022 年奥运会之前的五年里的动态。此项目是一个开放的、独立的、长期的策展项目,囊括线下讲座、线上论坛、艺术项目以及写作。项目期间公众可以公开访问他们建立的网络档案,并鼓励参与者以自由的方式来记录城市的改变。

“北京 22”项目所讨论的问题已经扩展至艺术问题之外,包涵社区、城市与人口发展等问题。例如近期的“北京城市绿化带建设”的讨论会,探讨了因随着城市化进程的发展,空气污染和噪音成为困扰城市发展的一大问题。在城市区域内种植足够的绿地和绿化带常常是缓解环境恶化的有效方法。随着北京的城市扩张加速向京津冀过渡,绿地的实施面临更大的压力。尽管新的绿化进程看似对环境的发展做出了很大贡献,但这一“进展”同时对北京的人口产生了深远的影响,特别是在北京周边地区的居民却因为这一计划而不得不搬迁。在该讨论会议中,参与者将从两方面考察在北京的发展进程中的城市规划项目所带来的利与弊。通过对话将艺术活动扩展至一种公共话语其论点也扩展到了艺术之外的社会话题。

二、具有公共性的双年展机制

近年来,越来越多的双年展开始关注建立一种推动公共参与的具有广泛社会性的策展机制。中央美术学院美术馆(CAFAM)从 2012 到 2016 年推出的泛主题系列双年展自设立之初就试图从机构出发,反思体制化和一成不变的策展机制和单一的话语权。第二届双年展“无形的手:策展作为立场”邀请了来自不同国家不同学校的六位青年策展人共同策划。主题反思了在“策展人时代”策展这个无形力量对展览发展的历史影响以及它如何塑造了人们的观看与思考模式。通过不同文化背景的多位策展人共策划,形成了多元文化的展览视角,打破了既定的单一展览模块,结合了学术研究与研讨会,形成了跨越文化、跨越学科的多维度的对话。

图4 I: project space活动现场

图片来源:http://yi-projectspace.org/view/SSRD

第三届 CAFAM 双年展在第二届的基础上进一步打开了公共参与的程度。展览以“空间协商:没想到你是这样的”为主题,试图在本土推动一种全新的由大众构成的话语机制,即美术馆通过征集大众方案并通过多轮协商选拔最终的展览方案。展览没有设置常规策展人而是所有的参与者都有决定参展展品的权利。从根本上打破了“策展”的传统定义和“策展人”的传统属性,将美术馆的空间扩展至了整个社会当中。CAFAM 的系列双年展通过一种新型的双年展价值诉求,使得机构中的策展与当代艺术生态和社会成为了一个有机的整体,并输出不断变化和生长中的社会实践。

三、具有“教育属性”的非营利机构实践

作家兼策展人保罗·奥尼尔(Paul O’Neill)提出了当代策展已经转向了一种具有“教育性”的目的和执行方式。他的这一论点并不是简单地提出策展项目越来越多地采用教育作为主题。相反,策展和艺术创作产生了、见证了或呈现出了一种教育上的转变(Ed- cational Turn)。[6] 这种教育不是说明性的“学校教育”或“解释”,而是在寻求问题与辩证的过程,从这个意义上说,策展是“过程性的”,而不是程序性的或工具性的。奥尼尔认为“教育形式、方法、方案、模式、术语、过程和程序已都成为当代艺术的策划和生产过程的关键要素。”[7]

图5 I: project space活动现场

图片来源:http://yi-projectspace.org/view/SSRD

广州的独立空间“黄边站”在创建之初就是在中国本土具有教育属性的独立空间。以研究带动教育的黄边站,由黄小鹏和徐坦共同建立,重点关注珠三角都市空间发展、公民社会建构与全球化的关系。(图6)他们将这个空间视为以讨论和思考为主,是年青艺术家的重要“练习场所”。(图7)空间创立之初每年招收 6-10 名研究员。具体课题则由“黄边站”所有成员一起来决定。2016 年黄边站还推动了新空间“上阳台”的建立。“上阳台”联合艺术家、写作者、策划人等不同领域的综合行动者定期组织讨论活动,讨论从艺术到社区再到经济等话题。例如 2016 年日本活动家松本哉主讲的“怎样将街道还给我们?”;2017 年的工作坊“策展还能做什么?”;2019 年的“极通俗经济学 101” 等等。除了有实体空间的策展实践。黄边站还举办了“榕树头旅行社”,这个松散的组织邀请艺术家、在地工作者和不同社区的居民们结伴,漫行于不同城市。通过行走来体验人与人、人与地方、人与当地社群之间的互动关系。

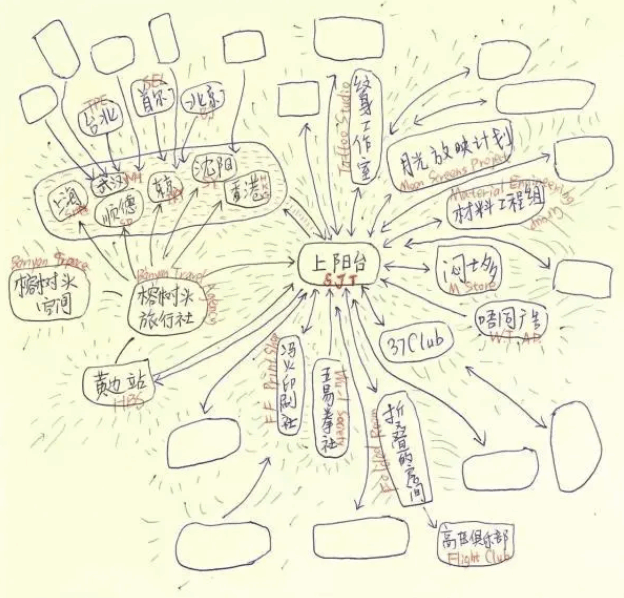

图6: 上阳台“组织架构”。

图片来源:黄边站公众号

除此之外,北京与上海的展览策划也逐渐体现出了“教育转向”,特别是近几年北京 OCAT 研究中心推出的“研究型展览”项目。这个项目由 2018 年开始向社会公开征集以研究为中心的展览方案,并从入围方案中选择一组最终在展览空间中展出。2018 年展出的研究型展览项目是由何伊宁策划的摄影展“记忆寓所”。展览结合了档案研究、虚构、图像学、记忆的政治等研究方法。在展览展出的同时还举办了两场针对后现代以来的摄影叙事的研讨会,一场工作坊,以及两场艺术家分享会。

图7 上阳台活动现场

黄边站公众号

展览开幕当天,以“后现代视觉叙事的研究、书写与实践”为主题举办了第一期研讨会。学者分别以后现代摄影叙事的美学转向,叙事作为面向历史、视觉叙事与个人记忆、公众记忆的关系等主题进行讨论 。在展览期间的第二场讲座名为“视觉叙事的再想象:历史、记忆与档案”。展览同时呼应了 OCAT 北京研究中心 2018 年度学者 W.J.T 米切尔进行的多场图像学讲座。与此同时,该中心还针对研究型展览项目推出了策展人工作坊,2019 年邀请策展人、评论家苏伟从每位入围策展人的方案出发,分享、讨论了如何从一项研究转译为一个展览的方法和实践。OCAT 北京研究中心从展览、学术活动以及社会参与的多个层面发挥了“策展性”在一个机构中的作用。

四、虚拟空间的批判性实践

在中国本土的具有“策展性”意义的实践也不仅仅局限在实体的范围中。在当代艺术中,近年来的流行趋势主要是以数字媒体作为媒介和平台的艺术品。而其中具有商业批判性与反思策展实践的新媒体公众号也成为具有“策展性”的实践平台。

图8 OCAT展览现场,董宇翔 《I类_1932至1945年间周卫国的37张照片》

图片来源:OCAT研究中心公众号

“屏幕间”(SCREENROOM)是由艺术家龙星如和周姜杉共同创办于 2017 年的新媒体平台,目的是打造“屏幕时代”的创造力和展示与销售方式。公众号目前已有超过 5 万参与者发布或收藏作品,超过 70 万人次的参观。屏幕间于 2018 年发布了首届朋 “友圈艺博会”。有来自全球 10 国家,26 个地区的上百名艺术家在其中呈现了他们面对今天网络文化、后屏幕时代最当下的思考。20 18 年的“朋友圈艺博会”设有 7 个展区:艺术家(ARTISTS)、宣言(PROPAGANDA)、策展广场(SQUARE)、有限(LIMITED)、 对话(WECHAT)和光映不在现场(SCREENING),朋友圈(MM- ENTS)(图8,图9)。展区的命名用幽默的方式回应了艺博会的板块规划方式。“朋友圈艺博会”通过网络交易和网络收藏,关注了中国的艺术创造和消费状态,并为以网络为创作载体的青年一代艺术家提供了展示和销售的平台。也从个体的角度反思了具有垄断性的艺博会模式。

图9 OCAT展览现场,陈旻《JATP集合体》

图片来源:OCAT研究中心公众号

时至今日,随着全球化发展的影响,中国本土的“策展性”出现了跨文化、跨地域等多元取向; 当代展览话题也转向了更加关注人的生命质量与具有可持续发展意义的社会话题;展览的形式也从策展人与机构为主要发起人到一种协同的共同创作模式。并且随着网络信息平台的发展,当代艺术实践者们利用了独特的网络资源与网络环境回应了中国本土的特定问题,具有特殊的时代特点也同时扩展了“策展性”的边界。

[1] David Levi Strauss, From Head to Hand: Art and the Manual [M]. Oxford Press, 2010, p.150.

[2] Maria Lind. Selected Writings[M]. New York:Sternberg Press, 2010.

[3] Alison Green. When Artists Curate: Contemporary Art and the Exhibition as Medium[M]. London: Reaktion Books, 2018.

[4] Biljana Ciric. Hank Bull, Shen Fan, Zhou Tiehai, Shi Yong, and Ding Yi—Let’s Talk About Money: Shanghai First International Fax Art Exhibition[J].Yishu, Volume 18, Number 2, March/April, 2019.

[5] “野生”作品创作手稿,展出于2018年8月31日—11月24日尤伦斯当代艺术中心“人间指南(下)”。

[6] Paul O’Neill, Mick Wilson. Curating and the Educational Turn[C]. Open Editions, 2020.

[7] 同上。

编辑: 黄碧赫 孙小蕊

设计:孙小蕊

审核:沈森

审定:王璜生