提及艺术博物馆,通常认知中首先将藏品和作为艺术史视觉呈现的陈列[1] 作为其灵魂[2] 和功能实现的重要渠道,人们也一度认为自己是被艺术杰作和陈列讲述的艺术史故事所吸引。卡罗尔·邓肯(Carol Duncan)和艾伦·沃勒克(Alan Wallach)在上世纪八十年代的著作《普遍性博物馆》(The Universal Survey Museum)中通过对卢浮宫(Musée du Louvre)、英国国家美术馆(The National Gallery, London)和大都会艺术博物馆(The Metropolitan Museum of Art)等馆的建筑空间与艺术史陈列布局的综合分析破除了这一迷信,他们提出建筑空间与艺术史陈列“共同”塑造了艺术博物馆的“仪式”,使意识形态和艺术史的理念在其中得以体现和被实现[3]。事实上,和藏品一样亘久存在的建筑和其所营造的空间可以看做是艺术博物馆“固定”陈列的一部分,在知识和权力生成过程中它不仅仅在于提供了一个物理场所那样简单,从艺术博物馆诞生到现在的二百余年间,空间与陈列的关系复杂多变,空间曾在很长一段时间内与陈列共同缔造了古典为核心的艺术史正典,完成了艺术博物馆作为神圣空间的仪式使命,也在近年来随着现代艺术、公共性、虚拟空间等新情况的介入而与陈列不断发生错位,本文将从二者关系的四个阶段出发,探讨建筑与空间在艺术博物馆和其藏品陈列中的意义所在。

一、统一期:共构仪式与权力

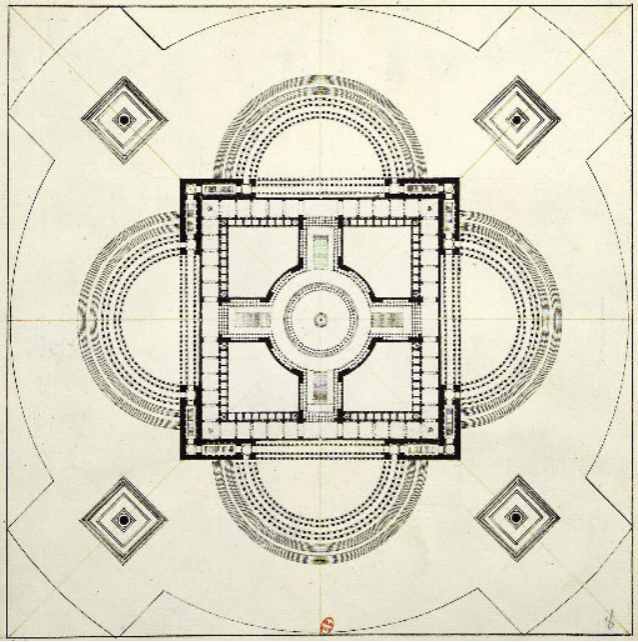

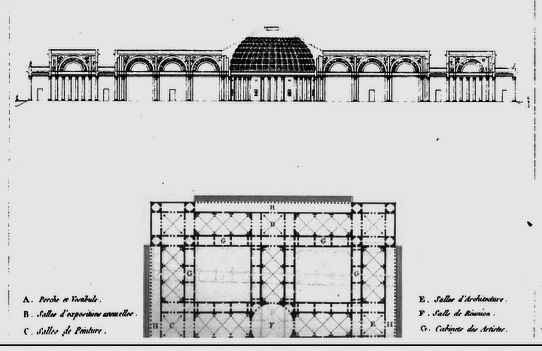

早期的部分艺术博物馆建筑是根据藏品的原有位置改造而来,在收编了现在属于人民的财产的同时,它也将建筑空间一并收编了, 像是卢浮宫继承了这些藏品曾经的主人路易十四(Louis XIV)的新古典主义风格的宫殿。这决定了参观者对艺术博物馆的最初印象,它是艺术作品的汇集之地,也是一座宫殿或是其他曾经具有权威和神圣性的空间,这也一定程度上满足了人们渴望将内部陈列着古典和经典作品的艺术博物馆与古典时期的缪斯神殿扯建立承袭关系的愿望,西语世界的博物馆“museum”的词源来源于希腊文中的mouseion,该词正是缪斯神殿的意指。艺术史学家米夏拉·吉贝尔豪森(Michaela Giebelhausen)在《建筑即博物馆》(The Architecture of the Museum- Symbolic Structures, Urban Contexts)一文中将这一时期的博物馆建筑的模式总结为“阿卡狄亚式”[4](Arcadian,古代诗歌中的古希腊地区的世外桃源),也就是通过对古典传统与文艺复兴的追溯,在现代城市中添加能够唤起人们对乌托邦想象和共鸣的历史化建筑。在18 世纪关于理想的艺术博物馆建筑设计[5] 中,1784 年法国建筑师艾蒂安·路易·布雷(Étienne-Louis Boullée)提出了一个卓越方案(Projet pour le Muséum):博物馆基于希腊十字架(Greek cross)形式向四方等长展开,中心为一个类似罗马万神殿的圆形 大厅,四周为方形礼堂与半圆形大厅的组合环绕(Fig.1)。1805 年, 在欧洲建筑学界有广泛影响的《课程概要》(Précis des leçons)[6] 一书的插图中(Fig.2)[7],建筑师杜兰德(Jean-Nicolas-Louis Durand) 对理想艺术博物馆的建筑和内部空间的构想延续了前辈对希腊十字架形式的设计理念,“四臂长度相等的十字架被环形展廊包围,十字架的中心为圆形的带有穹顶的空间,整体形成了内向性的连续空间。平面的中央部分在一定程度体现了对希腊十字式教堂平面形制的延续。而在空间形态和建筑语汇上,则兼容了希腊的梁柱式和罗马的拱券式两种形式:建筑的外立面和纵横展廊相交的墙壁门洞采用了希腊的梁柱式形式,结合拱券式的展廊和中央穹窿式大厅,形成了连续且富有节奏变化的仪式性空间”[8]。

Fig.1 布雷,《理想博物馆设计图》,法国国家图书馆藏(Bibliotheque Nationale de France, Paris)

Fig.2 杜兰德,《理想博物馆设计图》

在艺术博物馆和艺术史学界对古典风格的崇尚风气下,一些新建成的艺术博物馆一定程度上参考了这些构想,1830 年开放的德国慕尼黑雕塑美术馆(Glyptothek,Fig.3)的正立面的人字形门廊和爱奥尼柱(Ionic)是古希腊神庙的一个缩影,馆内空间风格为古罗马拱券式,其对面的慕尼黑古物博物馆(Staatliche Antikensammlungen, Fig.4)采用了柯林斯柱式(Corinthian)的新古典主义风格。稍晚一 些的苏格兰国家美术(Scottish National Gallery,1850 年开放,Fig.5) 在正立面采用了神庙和柱廊式的组合,其外观仿效了帕特农神庙 (Parthenon Temple)使用的矩型。维也纳艺术史博物馆(Kunsthistorisches Museum Vienna,1891 年开放)的中心拥有一个直径六十米 的圆形穹窿大厅(Fig.6)。如阿什莫林博物馆(Ashmolean Museum) 在接收埃里亚斯·阿什莫尔(Elias Ashmole)的收藏后为其修建了一座宏伟的新建筑时的愿景:“有这样一个建筑才能更加容易、更加成功地促进和继续开展一些非常有用且有意义的学科”[9]。

Fig.3 慕尼黑雕塑美术馆

Fig.4 慕尼黑古物博物馆

Fig.5 苏格兰国家美术馆

Fig.6 罗伯特· 拉施卡(Robert Raschka),《1891 年维也纳艺术史博物馆开馆》 (The opening of the Court Museum of Art History by Emperor Franz Joseph I on 17 October 1891),1893 年,维也纳艺术史博物馆收藏

在早期艺术博物馆的藏品陈列建构起以古典为中心的模式并在世界范围内传播的过程中,艺术博物馆的建筑和陈列模式在语汇上形成的统一也被一并推广。它们都表现了对古代作为核心的正典的遵循,新建造的古典风格建筑同时又与陈列中文艺复兴时期辉煌的艺术实践产生了从二维到三维的呼应,这些建筑指涉自己是另一种意义上的文艺复兴。并且,因由这种一致性,建筑和它营造的空间也表现了对艺术博物馆背后的意识形态的同样的服从和维护。艺术作品通过视觉指引参观者发现古典与美的意义,而建筑空间通过着眼于参观过程中对全部感官的指引来强化这个意义,共同完成艺术博物馆知识的生产,并以此加强参观者在此获得一种接受知识和艺术洗礼的仪式感。

可以用一个参观的感受对比来理解建筑空间在其中的作用。在德国有两座同样展示古代艺术大师杰作的艺术博物馆,德累斯顿的历代大师美术馆(Gemädegalerie Alte Meister)和柏林艺术博物馆 (Gemädegalerie),前者位于古典建筑风格的茨温格宫(Der Dresdner Zwinger)中,后者位于战后新建的现代风格的文化论坛(Kulturforum)建筑群中。同样观看拉斐尔的作品,在德累斯顿的参观路线是:走入茨温格宫前的广场,穿过柱廊,推开大门,然后在阶梯 尽头进入展厅后,接受视觉正中心《西斯廷圣母》(Sistine Madonna)的照耀(Fig.7,Fig.8);在柏林的参观路线是,走进与隔壁的装饰艺术博物馆(Kunstgewerbe Museum)共用的入口,进入一个伊斯兰风格的圆形大厅,在近五十个方盒子展厅的尾声观看到拉斐尔的五件圣母题材绘画(Fig.9,Fig.10)。面临同样的杰作和同样的艺术史陈列法则,但参观者所获得的体验无疑存在较大的差异[10],这种差异的产生是空间错位的结果,虽然并不存在哪一种参观体验更好的论断,但是这种差异可以解释建筑空间在其中发挥了怎样的作用。

Fig.7 茨温格宫的历代大师美术馆

Fig.8 茨温格宫的历代大师美术馆,推开大门后在视线中心的《西斯廷圣母》

Fig.9 文化论坛建筑群外景

Fig.10 该馆安排的参观路线为右下箭头开始, 绕馆一圈,到达圆圈所标的意大利绘画厅(第29-32 展厅)

艺术博物馆和其他机构一样,因为持有文化规训的权力而被认为是一种权力机构,在藏品陈列中我们可以辨认出艺术史正典的权威和它所维护的意识形态的政治诉求,而空间是这个权力生成的重要步骤,它一方面为参观艺术博物馆精心设计了膜拜的路线和场景,另一方面它加强了陈列及作品在美的基本价值之上的精神属性,帮助参观者在此将个体的精神空间与艺术博物馆的空间话语对接,接受博物馆知识的同时也接受了这个新的权力工具赋予他们超越宗教的对艺术和文化的新信仰。陈列与空间保持统一的话,将维持这种权力和输出的稳定,卢浮宫等从古典建筑中走来的艺术博物馆是代表,上世纪九十年代卢浮宫的馆长米歇尔·拉克洛特(Michel Laclotte)认为卢浮宫和维也纳艺术史博物馆等馆的外部建筑和内部空间是他们成为这个稳定结构体系的重要组成部分[11],使它们所代表的艺术秩序和文化象征被广泛地接受和推广。而一旦这种统一被打破就可能破坏这种稳定性。再回到上文的对比案例,后者的错位一定程度上消解了拉斐尔作品所代表的文艺复兴在艺术博物馆的中心位置,英国艺术史学家卡斯滕·舒伯特(Karsten Schubert)用疏离感[12]形容它造成的结果,这也引发了人们对柏林艺术博物馆和其背后的德国政府的质疑,他们质疑博物馆成为了一个悲惨的政治工具,而人们在这里也不能获得预期的精神需求。总而言之,艺术博物馆作为知识和权力的权威一定程度上来源于空间在其中发挥的作用,空间和陈列维持统一将生成艺术博物馆在知识规训和仪式塑造上的权力。

二、错位表面下的统一:现代艺术博物馆的策略

进入二十世纪下半叶,看起来空间与其内部陈列一度发生了错位,要么是上文提及的柏林艺术博物馆的“惨案”,要么是现代艺术博物馆建筑出现了一种“隐形化”的倾向,还出现了被加上现代风格帽子的古典建筑,譬如卢浮宫的透明金字塔和佩加蒙博物馆(Pergamon Museum)的玻璃大厅。但事实上,如果进一步探究博物馆的用意,二者的错位是另一种意义上的统一,是应对博物馆革命和现代艺术的一种策略。

第二次世界大战后,世界范围内的文化环境和意识形态都发生了剧烈的变革,20 世纪六十年代轰轰烈烈的博物馆革命也发生在这一背景下,在争取人民权益、反对主流文化的思潮下,曾在很长一段时间作为古典艺术价值输出者的艺术博物馆成为靶子并不稀奇, 它代表了腐朽的、精英的文化坟墓甚至是政治机会主义的堡垒。相较于直接毁坏作为人类文明遗产的艺术作品容易走向新时代的汪达尔主义(Vandalism),博物馆革命者们选择首先对维护这一价值观的艺术博物馆建筑和空间进行批判,将他们划归为陈旧的意识形态的象征物,英国考古学家莫蒂默·惠勒(Mortimer Wheeler)就认为欧洲的博物馆从外观到内部空间都显得破旧和邋遢[13],20 世纪上半页修建的华盛顿国家美术馆(Washington National Gallery of Art) 的古典建筑样式被纽约现代艺术博物馆(The Museum of Modern Art)的建筑师菲利普·古德温(Philip Goodwin)批评为“昂贵的木乃伊”[14]。而艺术博物馆和它背后的意识形态也首先从建筑空间上对此作出回应,以表现自己弥补和改变的决心。1957 年,位于德国科隆,曾经是古典建筑风格的瓦尔拉夫-里夏茨艺术博物馆(Wallraf- Richartz Museum, Fig.11)在战后重建的过程中尝试了一种新的语汇, 建筑师鲁道夫·施瓦茨(Rudolf Schwarz)和约瑟夫·伯纳德(Josef Bernard)选择了一种大块玻璃幕墙和混凝土组合的现代建筑风格[15]。玻璃幕墙象征了这座艺术博物馆是开放透明的场所,入口和大厅的明亮宽敞消解了参观的仪式感,朴素的混凝土材质表现了一种反装饰的意味,由此形成的朴实外观将艺术博物馆与一般建筑拉近了距离,这些都是瓦尔拉夫-里夏茨艺术博物馆表达自己去权威的努力。(Fig.12[16])

Fig.11 1861 年的瓦拉夫- 里查兹博物馆

Fig.12 1957 年瓦拉夫- 里查兹艺术博物馆的 新建筑。该建筑现在是德国实用艺术博物馆 (Museum für Angewandte Kunst) 馆址。以上 两张图片都来源于瓦尔拉夫- 里夏茨艺术博物馆官网对历史的介绍:https://www.wallraf. museum/en/the-museum/history/[EB/OL].

与此同时,20 世纪的现代艺术发展和收藏也迫使艺术博物馆和陈列找到一种平衡的手段。现代艺术虽然可以作为古典和准则的挑战者被另一层意义地纳入进扩展的艺术史正典中,譬如20 世纪初位于太子宫(Kronprinzenpalais)的德国柏林国家美术馆(National Gallery),于1919 年开始将宫殿的一部分开辟为现当代艺术的陈列区(Galerie der Lebenden)[17],以此作为国家美术馆建构的艺术史的现代部分。但从现代艺术运动的态度来看,反对过去的艺术倾向和艺术博物馆的陈列模式才是他们的首要任务,发端于意大利的艺术思潮未来主义(Futurism)宣言中的第十条就宣称要摧毁包括博物馆在内的机会主义和功利主义的懦弱[18],还有一些艺术家直接在作品 中表达了这一想法,比如美国艺术家埃德·鲁沙(Ed Ruscha)的作品 《起火的洛杉矶博物馆》(The Los Angeles County Museum on Fire,1965-1968)似乎宣泄了对代表坟墓的博物馆应该走向毁灭的情绪。20 世纪以后雨后春笋般地出现了许多致力于收藏现当代艺术的艺术博物馆,如纽约的现代艺术博物馆(1929 年创办),瑞士的沙夫豪森当代艺术博物馆(Hallen für Neue Kunst Schaffhausen,1965 年创办), 它们关注同时代的艺术家的创作理念和作品的多样性,并努力为契合这些作品的新特征找到合适的陈列方式。

这些现代艺术博物馆像激进的博物馆批判者那样,首先尝试将艺术作品从古典建筑空间对它的展示束缚与权威压制中解放出来。纽约现代艺术博物馆最初的馆址设置在城市中不起眼的写字楼中的一层,对现成建筑的选择可以看做是在回应现代艺术对现成品的态度,展厅采用了去空间话语权力的白立方样式,白色的墙面和灰色的地面以及均匀的现代照明将展示空间充分让位给陈列作品。空间的去特征化和中性化,可以看做是艺术博物馆空间权力的弱化。这样的方式很快被其他艺术博物馆借鉴,一些在原有建筑上不能做太大变化的博物馆也尝试学习白立方的方式利用白色展墙分割展厅, 营造出妥协的氛围和平等的体验。沙夫豪森当代艺术博物馆选择了另外一种现成品建筑,它从一个旧纺织厂改造而来,内部空间没有 分割出一系列小展厅,在规划上相较于寻常展厅提供了更大的展示面积和明亮的展示环境,与时代并行的艺术家在没有分割的空间重叠展示,现代艺术博物馆也因此宣称他们的空间是为艺术家服务, 供艺术家在此对话。(Fig.13,Fig.14[19])

尽管看起来是艺术博物馆对博物馆革命和现代艺术表达了尊重和妥协,新建造的空间不断去权威化也显示了这一努力。但事实上, 现代展示空间仍然在追求与现代艺术陈列形成一种新的统一,也就是他们对艺术博物馆核心价值观的维持仍然存在。在现代博物馆看来,陈列和空间的统一是对意识形态话语权最好的确立和维护。

Fig.13 纽约现代艺术博物馆举办的纪念其创办人莉莉· 布利斯(Lillie P. Bliss)的藏品展览, 1931 年。图中白点为官网标注此处为亚瑟· 戴维斯(Arthur B. Davies) 的作品《意大利风 景》(Italian Landscape),1925 年。参考该馆 官网介绍: https://www.moma.org/calendarexhibitions/1707?locale=zh[EB/OL].

Fig.14 沙夫豪森当代艺术博物馆展示博伊斯的装置《资本论》(Das Kapital,1970-1977 年)

三、统一表面下的错位:艺术家与藏品的展示自治

从艺术博物馆诉求和陈列表面看起来,现代艺术获得了平等的展示环境,与新的去权威空间形成了新的统一,不过这种统一却是岌岌可危的,艺术博物馆在对展示空间进行权力弱化的同时也规避了现代艺术中人与空间、作品与空间的互动关系,而这正是上世纪六十年代以来极简艺术、大地艺术、行为艺术等现代艺术运动的内核所在。

在艺术家看来,现代艺术被冷冰冰的陈列在一个白盒子和另一个白盒子里,它们在艺术博物馆里因为失语而走向了另一种死亡。另一方面,现代艺术进入博物馆又让艺术家曾经的宣言看起来矛盾至极,人们无法掩盖看到鲁沙的作品在盖蒂艺术博物馆展出的荒(Fig.15)。并且艺术家进一步指出了这些现代艺术博物馆的企图,博物馆的目的在于利用手头上的收藏尽快建立一套新的现代艺术史正典,在为艺术家安排好位置的同时也为自己的立场在艺术史和博物馆界安排好位置,博物馆所宣称的空间权力弱化实际上是对另一种权威话语的隐藏,基于这样目的的现代艺术陈列对作品毋庸是压制的和简化的。在极简艺术家唐纳德·贾德(Donald Judd)1987年的一篇讨论建筑的文章[20] 中,他表达了自己对艺术博物馆空间的这种不信任,他认为现代艺术博物馆形成了一种新的建筑和空间安排的套路,较少考虑陈列在其中的作品的需求。这种情况确实存在,蓬皮杜现代艺术博物馆早期空间设计中的开放式格局让它在展示绘画和雕塑上显得力不从心;美国纽约古根海姆美术馆(Th�e Solomon R. Guggenheim Museum)的螺旋上升的空间让其中的作品时不时面临被另一侧较高通道上参观者遮挡住的风险(Fig.16);纽约现代艺术博物馆对陈列不断调整的目的在表达进步意愿的同时也剥夺了艺术家为自己争取永久展示权力的声音;在德国法兰克福现代艺术博物馆(Museum für Moderne Kunst),尽管策展人安曼(Jean Christophe Ammann)作出了尽可能完好的安排和阐释,但这不能掩盖几何型建筑形成的三角型空间对陈列在此的作品的挑衅。

Fig.15 Getty Asher和Henry Hopkins在鲁沙的作品前,约1960 年代

Fig.16 美国纽约古根海姆美术馆内部空间

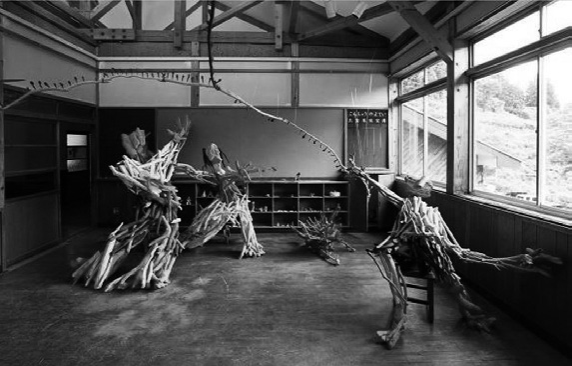

因此,一些现代艺术家首先开始尝试自己探索出适应作品对空间需求的陈列方式。贾德在德克萨斯州的玛法(Marfa)进行了一些实验[21],他认为艺术博物馆总是针对那些好的有代表性的作品收藏展示,并会应对不同的情况而更换陈列内容,而现代艺术是不确定性和永恒性的统一体,它应该长久地在适合它的空间才能有效地传递意义。贾德收购了玛法当地的陆军基地的废弃建筑,将自己的作品与其他一些包括丹·弗莱文(Dan Flavin)和约翰·钱伯恩(John Chamberain)等艺术家为空间专门制作或本身一些适合这些空间的作品放置其中,这其中最为知名的是贾德的《100 件铝制物体作 品》(100 Untitled Works in Mill Aluminum)(Fig.17)在曾经的火炮 仓库的展示,一百个尺寸相同的铝制盒子对称排列在两个巨大的矩 形空间中,不同时间的光线照射在盒子上让它们呈现到一种从透明 到发光的状态。日本艺术家田岛征三(Seizo Tashima)利用废弃的真田小学[ 之前名为Sanada School,经由田岛改造后更名为绘本 美术馆(Hachi & Seizo Tashima Museum of Picture Book Art)] 为最后生活在这里的三名学生(Yuki,Yuta 和Kenta)创作了一系列 “故事”(Th�e School Will Never Become Empty)[22]。(Fig.18)这里的空间打破了原有的分割,由姿势夸张的人物瞬间动作与各种各样的动物填满和贯穿其中,楼梯的拐角还潜伏着准备吞噬学生记忆的怪物,而这些作品固定在此处成为永久陈列的同时,也与周遭自然中真正的动物、植物融为一体,美术馆敞开的门窗让各种生物自由进入其中,成为陈列的一部分。毫无疑问,他们提供了一种新的可能性,这是现代艺术博物馆不能提供给艺术作品的充分展示与自由。

Fig.17 唐纳德· 贾德,《100 件铝制物体作品》

Fig.18 田岛征三,《绘本美术馆》

一些新的艺术博物馆也对此作出回应。美国迪亚贝肯艺术博物馆(Dia Beacon)和德国霍姆布洛伊希岛艺术博物馆(Museum Insel Hombroich)比较有代表性。迪亚贝肯艺术博物馆的陈列基于迪亚基金会对极简艺术、大地艺术的收藏,在陈列这些作品时,它给了它 们尽可能大型、独立和互不干涉的空间,入口的第一件作品是沃尔特·德·玛利亚(Walter De Maria)占据两个长方型展厅的巨大的《360°易经/ 64 雕塑》(360° I Ching / 64 Sculptures, Fig.19),以镜像的形式让展厅完全服务于展示;罗伯特·雷曼(Robert Ryman)的白色绘画系列可以在一个相当于纽约现代博物馆四个展厅大的空间 中获得一种理想的展示;迈克尔·海泽(Michael Heizer)的负向雕 塑(negative sculpture)作品《北、东、南、西》(North, East, South, West, Fig.20)占据了空间的整个左翼(125 英尺),迪亚还允许海 泽直接在陈列空间的地面向下挖,得以让作品永久陈列,并通过限 制人数的参观保证作品塑造的敬畏感得以被每一位参观者感知[23]。 霍姆布洛伊希岛艺术博物馆基于卡尔·海因里希·穆勒(Karl Heinr-ich Müller)的古代和现代艺术收藏建立,藏品包括阿尔贝托·贾科 梅蒂(Alvesto Giacometti)和伊夫·克莱因等。它的空间是多重复合 空间,它首先由红砖烧制的十一个高低形制不同的单体展馆组合而 成(Kassenhaus, Turm, Labyrinth, Hode Galerie, Graubner Pavillon, Orangerie, Todeusz Pavillon, Zwolf-Raume-Haus, Schnecke, Cafétria, Atelier-und Wohnhaus Graubner)[24],同时,这些展馆又坐落在由景观规划师伯恩哈德·科特(Bernhard Korte)重新设计的花园中,与自然生态和花园中的景观艺术形成一种互动。每个展馆中的作品都根据自身和空间获得独特的陈列方案,追求一种和谐的相融。(Fig.21— Fig.23)为了加强参观者的感官体验,它还取消了人工照明和文字解释,如绘本美术馆那样依靠自然的力量。

Fig.19 沃尔特·德·玛利亚,《 360°易经 / 64 雕塑》

Fig.20 迈克尔· 海泽,《北、东、南、西》

总而言之,一些新的空间对作品陈列和艺术家意愿予以了更为充分的尊重,将其从艺术史叙事和权力塑造中解放出来,虽然这种解放也可能塑造出另一种新的权力,贾德在玛法的实验后来被奇纳地基金会(Chinati Foundation)收购改造成一个艺术中心,成为极简和大地艺术陈列的重镇,从反对进入艺术博物馆到成为另一种意义上的艺术博物馆,可以说贾德被另一个白盒子收编了,在这个过程中,建筑和空间实际上成为了现代艺术博物馆和艺术家争夺权力的开放场域。但不可否认的是,陈列获得了暂时的自由,这也预示了空间的发展可能走上另一条与陈列日渐背离的道路。

Fig.21 霍姆布洛伊希岛艺术博物馆中的Turm、Hode Galerie 和Zwolf-Raume-Haus 展馆1

Fig.22 霍姆布洛伊希岛艺术博物馆中的Turm、Hode Galerie 和Zwolf-Raume-Haus 展馆2

Fig.23 霍姆布洛伊希岛艺术博物馆中的Turm、Hode Galerie 和Zwolf-Raume-Haus 展馆3

四、错位:差异性的新“空间”

随着新时期以来的一些新情况:祛除实体空间的线上虚拟陈列, 不断增长的临时展览和建筑景观挤压着陈列的现有空间,大众民主社会中的新公众对陈列和空间提出增加体验性、参与性的需求[《参与式博物馆》(The Participatory Museum)[25] 就是应对这种情况而出现的新型研究] 等。艺术博物馆的空间与陈列之间的关系发生了真正的错位。

首先是数字虚拟技术带来的祛实体空间化倾向。西班牙社会学家曼纽尔·卡斯特(Manuel Castells)认为,近年来,包括印刷、电子传播等系统正改变着我们的文化,它们建构了一个真实虚拟的空间[26],使人们接受了可以通过符号而不是原作这样的传统社会语言去认知世界的新方式。这个虚拟空间以及它的运行模式逐渐消解了宗教、道德、传统的权威,这其中也包括艺术博物馆的陈列和它曾经与空间共构出的空间权力。

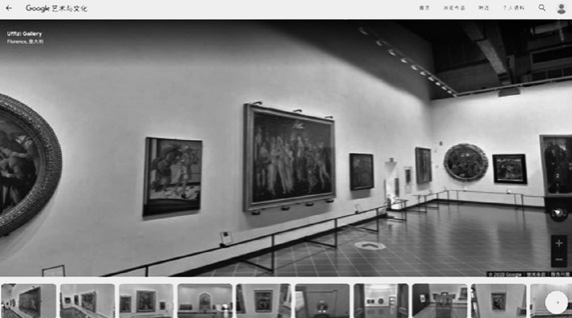

最开始是摄影等复制技术的出现。在复制技术对原作和真实性提出关于意义的思考的同时,艺术博物馆也因为衍生出一种新的空间可能。安德烈·马尔罗(André Malraux)提出用艺术作品的摄影图片组成一个无墙的“想象的艺术博物馆”,这个博物馆一则针对基于古典核心的、有中心论的、不甚公允的艺术史正典,以及每件作品都具有独特的表现形式;二则针对不同的艺术博物馆提供了不同的艺术遗产塑造模式的真实性的质疑。在马尔罗设计的艺术博物馆里,通过摄影,首先可以打破作品所在的博物馆限制,让尽可能全部的作品都容纳进来;其次,摄影使得所有作品都失去了颜色和质地,并被制作成大小一致的图片(Fig.24)[27],在让作品摆脱风格限制的同时也破除了它们身上所带有的神圣感。马尔罗认为这将给艺术博物馆提供一种新的经验,并且让人们越来越接近事实和走向智化,从而让人们真正地拥有这些文化遗产[28]。事实上,这也消减了艺术博物馆过去的权威,无论是在艺术史的权威还是陈列和空间缔造出的仪式权威,假设人们可以从一本画册中就获得知识,而博物馆革新派又不断宣称破除艺术博物馆的神圣感,那么艺术博物馆的空间意义又要如何维系。如果说马尔罗的这种观点其实是他后来推行的文化民主化政策的一种手段,他将一些观念加诸不同文化和时代的作品上的观点其实有一定拥护精英主义的嫌疑[29],那么今天谷歌的线上美术馆(Google Arts & Culture)和微软的考比斯全球数字美术馆(Cobis Photo Gallery)等这样的虚拟陈列项目就迫使艺术博物馆正面回应这个问题。(Fig.25)

Fig.24 马尔罗在用照片排列“无墙的博物馆”

Fig.25 谷歌线上美术馆中的乌菲齐美术馆虚拟展厅截图

泰西·吉利斯(Stacy Gillis)认为,不断涌现的虚拟空间使隐喻和真实之间的符号距离发生变异,艺术博物馆的真实性和它的知识似乎已可以被取代。此类线上虚拟展厅在将艺术博物馆的资源开放给社会共享的同时,也削减了博物馆通过空间塑造知识传播仪式的权力以及博物馆因由此而承担的社会责任,当今天的人们打开电脑或手机,在一块电子显示器上通过卢浮宫、乌菲齐美术馆的线上虚拟博物馆在“空无一人”的展厅中按照自己的喜好参观陈列时,物理空间的平面化和艺术作品的数据化使得藏品的光晕也随之消失[30], 取而代之的既可能是艺术博物馆陷入一种空间的“迷失”[31],也可能是一种新的艺术博物馆体验和博物馆重审自身空间权力的契机。

第二是新的建筑空间对陈列的祛空间化倾向。近年来一些新的艺术博物馆建筑出现了完全脱离陈列和博物馆定位的发展势头,许多艺术博物馆已经成为现代知名建筑师的作品代表,建筑师独特的个人风格让人们一度忘记这些艺术博物馆的陈列和代表性藏品是什么[32]。意大利二十一世纪当代艺术博物馆(Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Fig.26)是扎哈·哈迪(Zaha Hadid)的作品,西班牙毕尔巴鄂古根海姆艺术博物 (Museo Guggenheim Bilbao Fig.27) 是弗兰克·盖里(Frank Owen Gehry)的作品,日本丰岛美术馆(Teshima Art Museum)是西泽立卫(Ryue Nishizawa)的作品,日本地中美术馆(Chi Chu Art Museum)是安藤忠雄(Tadao Ando)的作品 ……大卫·哈维尔(David Harvey)在《城市经验》(The Urban Experience)一书中谈到,20 世纪下半叶以来的城市已经从过去具有革命性、反文化的代言人变成了一种新的城市景观,表现为一些新的建筑地标和展示空间的出现,而博物馆和美术馆在这个城市再生的过程中占据重要的位置[33],人们可以在这些新的空间里远离过去的暴乱,获得愉悦。至此,艺术博物馆的建筑空间脱离陈列走上另一种新型空间的塑造中。虽然这些艺术博物馆也拥有重要的现当代艺术收藏,像毕尔巴鄂古根海姆艺术博物馆的陈列中有理查 德·塞拉(Richard Serra)、安迪·沃霍尔(Andy Warho)和乔治·巴 塞利兹(George Baselitz)这些响当当名号的重要作品,地中美术馆也有莫奈和詹姆斯·特瑞尔(James Turrell)足以震撼人心的作品, 但他们远不如作为建筑师的作品所获得的关注度以及建筑本身规划的参观路线和空间塑造赋予观众的体验感和刺激感那样来的强烈。

Fig.26 意大利二十一世纪当代艺术博物馆

Fig.27 西班牙毕尔巴鄂古根海姆艺术博物馆

第三是参与性空间的新属性。这种参与性体现在两方面,一是在陈列中增加互动性藏品提高艺术博物馆空间的参与度,比如德国杜塞尔多夫的K21 国际当代艺术博物馆(K21, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen)于2013年在馆内顶层增加了阿根廷艺术家托马斯·萨 拉斯诺(Tomás Saraceno)的互动装置作品《在轨道上》(in orbit, Fig.28)作为长期陈列[34]。该作品邀请参观者进入由透明钢网和镜 面球体构成的超现实风景中,参观者在这个“蛛网”中步行和爬行, 通过钢网的震动和光线场域的变化与作品中的其他人及建筑空间互动,在高达25米的馆内中庭上方的悬空状态下,参观者首先获得一种恐惧与刺激交织的直接感受,并在这一过程中对社会心理、城市乌托邦、混合介入等这件当代艺术作品的关键词有了深刻的理解。简·基德(Jenny Kidd)对博物馆的此类方式总结为:博物馆近年来变得更加以人为本,更加关注观众的体验,并讨论观众在博物馆的 创造内容[35](但不可否认,虽然增加互动性藏品效果良好,但大部 分陈列中的藏品不可触碰,即较难与公众互动)。二是艺术博物馆不断增加一些新的具有公共性的可参与空间,包括咖啡厅、餐厅、广场、商店、放映厅、花园等。虽然这些附加空间在艺术博物馆的出 现仍存在争议,像烹饪等行为是否会对展出藏品有负面影响,商店还是否会将博物馆和藏品进一步品牌化和商业化等讨论时常出现在时评中,但这并不影响艺术博物馆逐渐将这些参与性空间打造成为一种新的吸引力,惠特尼美国艺术博物馆(Whitney Museum Of Am-erican Art)的餐厅在2018 年入选了美国餐厅周推荐餐厅,纽约现代 艺术博物馆的设计商店(MoMA Design Store)已经成为人们在该馆参观路线中的重要一环。可参与空间消解了传统博物馆参观的仪式感,今天的艺术博物馆试图以此作为契机,将自己转型为公共空间、民主空间的一员,成为社会参与、公民生活的一部分,而人们通过 此也将获得新的艺术博物馆体验,即便不如与那些震撼作品的互动 来的刺激,但是平等、娱乐的体验潜移默化地通过附加空间传递了 出去。还有一些艺术博物馆为此改造了其已有的展示空间,在日本的里山当代艺术博物馆(Echigo-Tsumari Satoyama Museum of Contemporary Art, Kinare)中,最突出的不是藏品和陈列,而是美术馆中间的巨大庭园,进入美术馆后,露天中庭占据了最大面积,该中庭可夏季储水做水池、冬季堆雪做雪场(Fig.29),如里山现代美术馆的简称Kinare(キナーレ)在当地方言是“来吧”的意思,在这里,美术馆的空间主要作为地区文化娱乐广场。美国圣路易斯当代艺术博物馆(�The Contemporary Art Museum St. Louis)也是如此,该馆的运行使命中不仅强调要通过当代艺术的体验来激发创造力,同时也致力于丰富社区生活,为此,它将一楼的表演空间、庭园等场所向当地社区开放,公众可以通过网站上标出的时间和价格租赁这些空间, 使其成为婚礼、表演等社交活动的举办场地)[36]。这些具有公共性的参与性空间一方面表现了艺术博物馆的亲民和开放,另一方面也使艺术博物馆成为在应对社会文化中不断改变意义的复杂关联场域。

Fig.28 托马斯· 萨拉斯诺,《在轨道上》

Fig.29 里山当代艺术博物馆的中庭在冬季堆雪成为社区雪场。

总而言之,今天的艺术博物馆空间与陈列的关联愈发微弱,与第一节中二者紧密相连的历史相去甚远,这一方面昭示了空间与陈列发生了真正的错位,另一方面也显示出仪式空间、知识生产空间不能满足当下社会生产的需求,艺术博物馆的空间正成为关注物质空间和精神空间之间的、充满差异性的“第三空间”。

本文将艺术博物馆空间与陈列的关系总结为“统一、错位表面下的统一、统一表面下的错位、错位”的四个阶段。在前两个统一阶段,艺术博物馆是主导者,它对于输出什么样的知识、让公众获得什么样的体验有绝对的话语权,它通过空间与陈列的统一来形成一种仪式以完成现代国家身份合法化以及艺术正典和现代艺术体系化的过程。在后两个错位阶段,公共性成为新的主导者,不管是要求自治的艺术家还是为公众服务的参与性空间,他们都代表了新的博物馆语境中的新主体,他们要求艺术博物馆敞开空间、放下权威、成为具有民主化和公共性的新空间,当对这些新空间的诉求大于过去的藏品陈列带给其获得知识的体验时,陈列与空间的错位似乎成为了一种必然。但也要注意到,短期来看,艺术博物馆和其空间并不能完全意义上地脱离它的藏品和陈列,虚拟空间或是再好的复制品也代替不了原作,公众仍对艺术博物馆的原作以及原作带来的激情仍抱有期待和信念[37],曾任(1987-2002)英国国家美术馆馆长的尼尔·麦克格雷格(Neil MacGregor)也指出,对藏品持续地采取系列措施可以更好地维持意义的继承[38]。而空间与陈列在交织中发生的统一、博弈、错位实际上也一定程度上反映了通过对意义的不断更新来维系意义的复杂过程,新的艺术博物馆空间正成为由差异性组成的复合空间,它是空间与陈列不断拉开距离的差异性,是公众与博物馆不断拉近距离的差异性,也是激发位于空间中的个体与群体以此作为切入点来思考空间意义的差异性,这种差异在造成空间权力发生偏移的同时也为传统艺术博物馆仪式化、权威化的空间带来了公共性和民主化的新向度。

[1] 19 世纪初的卢浮宫馆长德农(Baron de Denon)在描述卢浮宫的陈列时使用过“绘画艺术构成的历史课” 这样的说法。 载于:Andrew McClellan.Inventing the Louvre: Art, Politics, and the Origins of the Modern Museum in Eighteenth-Century Paris[M]. Cambridge:Cambridge University Press, 1994:140.

[2] 耶鲁大学艺术学院院长罗伯特· 斯托尔(Robert Storr)认为“长期陈列是博物馆的灵魂” 。载于:Robin Pogrebin.Money Tight, Museums Mine their own Collections[J]. The New York Times, 2011.4.12.中国美术史学者水天中认为“长期陈列和收藏为艺术博物馆存在的理由”。 来源:中国美术馆专家委员会成立暨研讨会综述[J]. 中国美术馆, 2005(2):119.

[3] Carol Duncan and Alan Wallach. The Universal Survey Museum[J]. Art History Vo. 3, No.4, Dec. 1980:451.

[4] Michaela Giebelhause. The Architecture of the Museum- Symbolic Structures, Urban Contexts[M]. Manchester: Manchester University Press, 2003:2-6. [5] 关于理想博物馆的设计计划是从法国巴黎皇家学院(Académie Royale in Paris, France)的比赛中演变而来,1779 年的第二次比赛明确要求设计目标为艺术博物馆(Muséum des Arts)。

[6] Helmut Seling. The Genesis of the Museum[J]. The Architectural Review No.141, 1967:110.

[7] Jean-Nicolas-Louis Durand. Précis des leçons d'architecture données à l'École polytechnique[M]. Paris: Chez l'Auteur, 1805. 此处描述的是书中插图,来源:Lyrasis Members and Sloan Foundation 收藏版本[M/OL]. 1805:158. https://archive.org/details/ prcisdesleon02dura/page/n157/mode/2up

[8] 这段对杜兰德插图中理想艺术博物馆的描述, 转引自:刘二爽. 公共观念下西方美术馆空间形态演变研究[J]. 南方建筑2018(6):120.

[9] 休· 吉诺维斯、玛丽· 安妮· 安德烈编. 博物馆起源: 早期博物馆史和博物馆理念读本[M]. 路旦君译. 南京:译林出版社,2014:8.

[10] 以上的参观经验基于笔者2019 年的实地考察经验。

[11] The Orsay Project: Interview with Michel Laclotte[J]. Le Débat, No.44. March-May, 1987:4-19.

[12] Karsten Schubert. The Curator's Egg: The Evolution of the Museum Concept from the French Revolution to the Present Day[M]. London: Ridinghouse, 2009:107.

[13] Marjorie Caygill. The Story of the British Museum[M].London: British Museum Publications, 1981:56

[14] Steven Mcleod Bedford. John Russell Pope: Architect of Empire[M]. New York: Rizzoli, 1998:200.

[15] 这也是德国战后新建第一座博物馆, 参考:王路. 德国当代博物馆建筑[M]. 北京:清华大学出版社, 2002:13.

[16] 该建筑现在是德国实用艺术博物馆(Museum für Angewandte Kunst)馆址。以上两张图片都来源于瓦尔拉夫- 里夏茨艺术博物馆官网对历史的介绍:https://www.wallraf. museum/en/the-museum/history/[EB/OL].

[17] 这个现代艺术的部分在1937 年结束。

[18] Filippo Tommaso Marinetti. Foundation and Manifesto of Futurism (1909)[J]. trans. R. W. Flint & Arthur A. Coppotelli, from: R. W. Flint. Marinetti. Selected Writings. London: Secker and Warburg, 1972:41-43.

[19] 图中白点为官网标注此处为亚瑟· 戴维斯(Arthur B. Davies)的作品《意大利风景》(Italian Landscape), 1925 年。参考该馆官网介绍: https://www.moma.org/calendar/ exhibitions/1707?locale=zh[EB/OL].

[20] Donald Judd. On Architecture[M/ OL]. 1985. From: Judd Foundation website: https://juddfoundation.org/artist/writing/

[21] Donald Judd. Marfa, Texas[M/OL]. 1985. From: Judd Foundation website: https:// juddfoundation.org/artist/writing/

[22] 参考该馆官网介绍: https://www.echigo-tsumari.jp/en/art/ artwork/hachi_seizo_tashima_museum_ of_picture_book_art/[EB/OL].

[23] 参考该馆官网介绍: https://www.diaart.org/[EB/OL].

[24] 参考该馆官网介绍: https://www.inselhombroich.de/[EB/OL]

[25] Nina Simon. The Participatory Museum[M]. California, 2010.

[26] Manuel Castells. The Rise of the Network Society[M]. Oxford: Blackwell, 2000:404.

[27] André Malraux. Museum without Walls[J]. art. 1. The Voice of Silence, trans. Gilbert Stuart, New York: Doubledeay and Company, 1953:21-27.

[28] 同:46.

[29] 质疑马尔罗精英主义的嫌疑的原因在于20世纪六十年代马尔罗出任法国文化部长后推广文化兴国的文化政策,该政策重视文艺作品价值和提倡文化外交,但在这个程中包括《蒙娜丽莎》这样的杰作被更多地纳入到讨论和外交中来。

[30] 本雅明认为“复制技术让艺术丧失光晕”。参考:瓦尔特· 本雅明. 机械复制时代的艺术作品[M]. 王才勇译. 北京: 中国城市出版社,2001:13-14.

[31] 美国迈克尔· 卡洛斯博物馆(Michael C. Carlos Museum)策展人贾斯珀· 冈特(Jasper Gaunt)认为“复制会让艺术迷失” 。参考:Geraldine Fabrikant.

The Good Stuff in the Back Room[J]. The New York Times, 2009.3.12

[32] 美国评论家黛博拉· 所罗门(Deborah Solomon)将此总结为“忘记艺术,重要的是建筑” ,她认为即便内部没有好的陈列,但只要外部建筑足够“夸张” (slanty)依然可以引起轰动。参考:Deborah Solomon.Forget the Art - It's All About the Building[J]. The New York Times, 2001.12.9.

[33] David Harvey. The Urban Experience[M]. Oxford: Blackwell, 1989:261.Forget the Art - It's All About the Building[J]. The New York Times, 2001.12.9.

[34] 该作品目前仍在进行中。参考该馆官网介绍:https://www. kunstsammlung.de/en/exhibitions/ tomas-saraceno-in-orbit-en[DB/OL].

[35] 简· 基德. 新媒体环境中的博物馆:跨体,参与与伦理[M]. 胡芳译. 上海:上海科技教育出版社,2017:9、30.

[36] 参考该馆介绍: https://camstl.org/event-rentals/[DB/OL].

[37] 这是曾任(1977-2008)纽约大都会美术馆馆长菲利普· 德蒙特贝罗(Philippe de Montebello)的观点。参考:James B. Cuno (ed.). Whose Muse?: Art Museums and the Public Trust[M]. Princeton: Princeton University Press, 2004:154.

[38] Personality of the Year: Neil MacGregor, Director, the NationalGallery[J]. Apollo, 1996:23-32. 麦克格· 雷格于1987年至2002年担任伦敦国家美术馆馆长,并于2002 年至2015年担任大英博物馆馆长,以及柏林洪堡论坛的创始馆长(2018年卸任)。

编辑:黄碧赫 贺子茗

审核:沈森

审定:王璜生