20世纪60年代迪斯尼乐园的圣诞节游行

审美乌托邦——关于“网红展”札记

叶骞

网红展——展览的网络化产物

我们正经历一个快速网络化的过程——一切现实的物被数字化、虚拟化。“网红展”就是这一过程的产物,并以最快的速度完成了出现、蔓延、热议、变成新日常的过程。被广泛的集中的讨论之后,变成一个过气网红,被大众以接受的方式遗忘。像所有带有网络标签的事物一样,最一开始网红展意味着娱乐与非严肃。但是他又快速的被正统的展览机构所接纳,翻看过去一年国内大大小小的美术馆几乎都用过“网红展”来标签自己展览。

网红展的定义如同名字本身,并非是关于某个网络红人的展览,而是一个在网络中具有网红效应的展览。不区别于一般的展览类型,可以是特展、大展、临时展、专题展,只要可以引起人们高度关注,可以借助网络快速传播就是网红展。

带有网红展标签的展览可以清晰的分为两种类别。一类是商业目的导向的网红展,它对应的国外是“Instagrammable Exhibition(基于图片分享平台的展览)”或“Pop-up Exhibition(快闪展)”。是一种社交网络的衍生品,快闪文化的新迭代品。2015年起出现的ice cream museum,color factory等以“博物馆”、“美术馆”、“工厂”为视觉概念的商业性质主题空间,吸引了大量观众来自拍分享。这类展览实现了中国化的版本,如北京三里屯不正经饺子展、上海的棉花糖与白日梦等。另一类是艺术表达目的的展览,具备常规意义的策展概念与表达,但展出的作品具有网红化的可能而被网红化。2013年《草间弥生——我的一个梦》在上海当代美术馆的开展,参观人次达30余万,引起轰动。展览中引人关注的作品之一“无限境屋(Infinity Mirrors)”最早在她60年代的创作中就已经使用了基本相同的原型。1965年没有网络,2013年也还没“网红展”的说法,但草间弥生依然被贴上网红展女王的标签。用一句不能再老的话形容,是时代选择了她——作为上一个世代的艺术先锋变成了这个时代的消费符号,一切坚固的东西都烟消云散了。强视觉效果的作品被选择、被娱乐、被网红化。

YAYOI KUSAMA INFINITY MIRROR ROOM-PHALLI’S FIELD, 1965© YAYOI KUSAMA

通过展览目的划分是徒劳的。现实世界无法黑白分明且永远处在灰面,任何展览都同时具备这两种属性,商业展览也必然进行了艺术讨论,美术馆的非盈利性并不能掩盖美术馆经营的艰辛。我们也无法以展览所处的空间属性来划分。以盈利为目的美术馆中的网红展和以艺术讨论为目的的商业空间中的网红展,显然这两种状况都可能出现。当然也可以按照一贯的中国式策略否认“作这种区分”的重要性并置之不谈。

网红展所带来的活力是对艺术最大的益处。网红展作为新事物是否可以改变现有规则,产生新的秩序,从而产生对时代的影响,这需要时间来定论,我们不得而知。但是网红展所引发的关于艺术展览与大众生活的关系值得讨论。这种关系的讨论是关于在文化混沌中如何定义美术馆(空间)和艺术展览(叙事)。

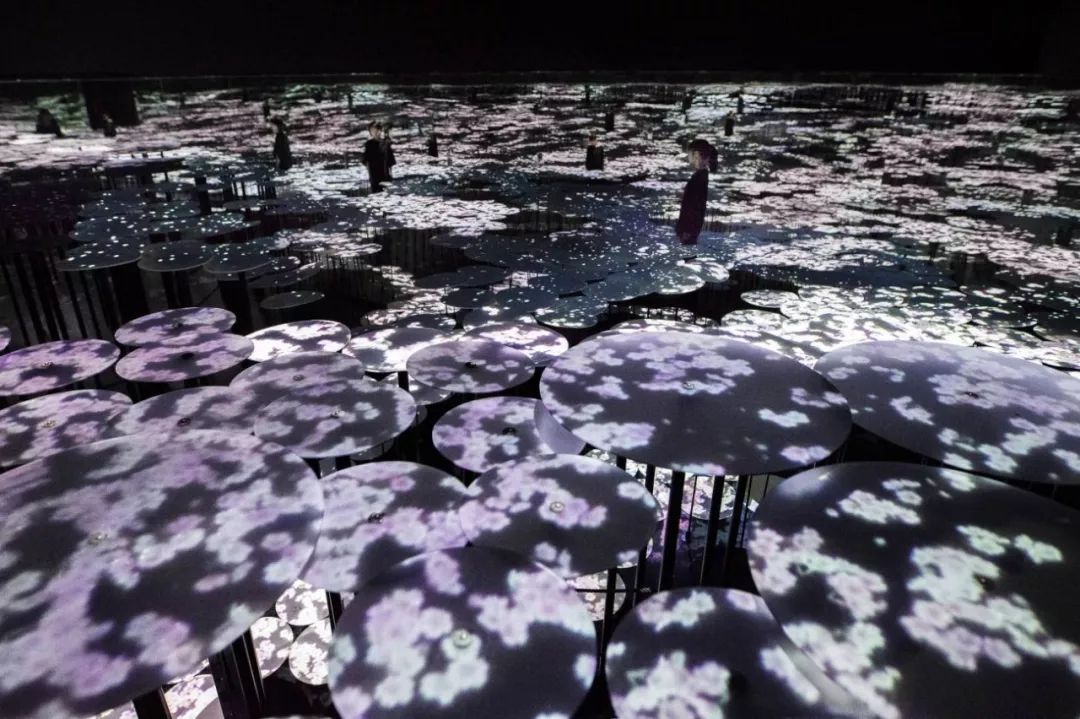

“地形记忆”TEAMLAB,2018年,互动数字安装,声音:HIDEAKI TAKAHASHI图片来源自TEAMLAB官网。TEAMLAB的作品总展现出美好的诗意,在展场观展时看到的观众所展现出的狂热与这种诗意形成了对比。

沉浸式——展览形式的探索

“沉浸式”是网红展讨论绕不开的特点。它指向了如何建立展览空间与观者关系的新模式。作为戏剧类别之一,沉浸式(Immersive)是一个高参与度的戏剧形式实验。经历十多年的发展而广为人知。以《无眠之夜》为例,故事的所有布景被置入到一栋建筑的不同楼层中去,观众被要求带上面具并被随机带到不同的楼层,以不同的场景开始戏剧观看。在这些场景中走动的观众就像是参演一团有意识的空气。演员同时在不同场景中进行自己的表演,几条故事线时而交织到一起,时而在不同场景中进行。每个观众必然看到这些表演的片段,并且错过其他演出。在零碎的观看中拼凑出自己的故事线。将舞台布景“巨大化”的同时,沉浸式戏剧将在舞台之外观看的观众拉到了舞台上。这使得戏剧与展览更加相似。原本的时间性叙事被分割成局部的片段(为了尽可能多的观看到表演,观众的主动性被最大限度的调动起来,开始在这舞台上奔跑)。线性时间的消失和舞台布景使得戏剧有别于电影的优势被放大了——表演与观看在空间与时间的同步。这也使得戏剧更加接近于艺术装置或是展览。美国戏剧评论家乔纳森·曼德尔指出“沉浸式戏剧”的六个特点之一:“可以是一个艺术装置设施或博物馆展览”[1]。沉浸式戏剧与沉浸式展览并无二致。

《SLEEP NO MORE》观众被要求佩戴由FELIX BARRETT(联合导演)和设计师SIMON DAVIES特别设计的塑料面具。观看过程中禁止拍照、禁止说话,使得演出得以继续,也增加了神秘感,也许网红展也可以这样,观看然后离开。

对应沉浸式戏剧更加展览化的倾向,菲利普·帕雷诺(Philippe Parreno)则是在将展览作品化:通过将展览作为一种媒材,中间的影像、雕塑、图片、文本只是完成作品叙事的手段之一,作品即整个展览,并重新定义观展体验。在观看这些艺术形式时,形式之间的界线变得模糊。我们去区分这些作品属于哪一类别时,更容易的方式是直接看创作者的身份,是艺术家还是戏剧导演——叙事性更强的展览或是观看体验更强的戏剧。尼古拉斯·伯瑞奥德(Nicolas Bourriaud)所言“我们不能再将当代作品看成一种阅历的空间,而是一种体验的时间,就像是无限制讨论的开口。”[2]学科的前沿即学科的边界处,学科与学科之间像是大陆不同的板块,边界之处便是火山激烈活动的地方。展览与戏剧的边界喷发了沉浸式概念。

PHILIPPE PARRENO“H {N)Y P N(Y} OSIS”AT PARK AVENUE ARMORY, NEW YORK

这些形式的探索是有益的,它使得当今展览并不再只是挂画那么简单,观众对美术馆的期待也不只是去观看作品而已,他们总期待看到一些不一样。当然“沉浸式”并不真实存在于所有的网红展,更多的是一个宣传的噱头,或是打体验的擦边球。展览是否真的让人沉浸是需要被质问的,更重要的是并不是所有展览都需要用“沉浸式”的方式展现。“沉浸式”原本是期望观众可以更加投入的,占领每一个感受器官以使观众感受作品。但是“流量”使得观众沉浸于网络而非展览——在沉浸其中的同时无法摆脱想要将眼前的现实图景搬运到网络去分享的冲动。视觉效果强烈的展览更加剧了这种冲动,观众面对视觉奇景产生这样的想法再自然不过。透过强烈的刺激所产生的美感,就像试图从麻辣火锅中涮三文鱼腩刺身。虽然强烈刺激可以像特效药一样让大众更多的参与其中,但是强烈刺激感官的并不能加强观者感受的敏锐度,反而是让人无感。并非艺术丧失了灵光,真正的问题在于人丧失了感受力。

流量——观看的数据化

“流量”指向了如何在社交网络进行宣传,从而获得关注,扩大影响力,将价值最大化的讨论,是网红经济所带来的艺术与大众关系的新模式。让艺术更多被大众讨论,促使大众更积极主动的到美术馆里来,这是网红展所带来的积极影响。凡适合拍照的展览都将来到庞大的参观人次,从而获得巨大的经济效益。自拍成了这个时代的观看方式。杜尚提出“视网膜艺术”,宣言艺术作品只供观看,不供思考;“网红展”就是“视网膜展览”,宣言展览只供拍照,禁止思考。今天的大众对自我形象变得更加关注。移动网络、智能手机、社交媒体共同打造出个人形象自定义的窗口:每个人可以在数字化自己的过程中定义自己是什么样的。在社交网络中发布的美食照片、旅游美景、分享的文章都不关乎观看者,而是发布者自我形象的定义。大众更加关心“我”看起来如何。社交网络的分享与转发功能限定了表示“赞同”的方式。参观美术馆,看什么样的展览是一种审美认同。并且这种认同是如此便利,以至于我们将观看各个展览的行为变成了考勤绩效,与作品的合影签到。

对于商业性质的“网红展”而言,迎合观众的是必然的。无所谓作品,而只在乎观看的人。展览本身就是一个供人拍照的大型影棚。但是同样的事情也发生于美术馆中的展览。经过商业性网红展的训练,观众在美术馆中的观看行为变得更加趋向于一种对展品的消费行为。观众注视一幅作品的时间更多的是花在了推敲取景框中自己与作品的位置关系。某种意义上而言,这是观众的觉醒,从宣言没有艺术作品只有艺术家,到宣言没有艺术家只存在艺术时刻。这个时代通过流量宣言了没有艺术时刻,只有观众。无论艺术作品或是展览都只是引发观众发现自己的“引子”。观众做选择决定将哪个展览变为网红展。艺术展览成为临时景点,供人娱乐消遣的去处,这与去798、太庙拍结婚照的人是出于相同的心理需求的。对于普通人来说结婚照就是人生中的高光时刻,这一时刻需要记录与展现的个人品味不可马虎。

NETFLIX《黑镜》中展现的社交网络

当然我们不应该抱怨因为展览的热度,巨大的人流量而导致的人均观看展品的时间的限制。这种限制存在于展览管理的方式而非作品本身。又因为展览时间的限制使得观众每每面对一件作品只得掏出手机拍照或者自拍然后迅速离场,这种糟糕体验是展览所带来的。并且这迫使整个展览的观展体验的模式化。排队现象同时也是观众对展品热衷程度的民主表达,每个观众用愿意投入的观看作品的排队的时间来投票。虽然这个票选结果只表示观众对作品的喜好程度,无关乎作品自身的艺术价值。但是对于经典艺术作品而已,知名度确实决定了他的价格。

不得不承认艺术的欣赏是有门槛的,但是这种门槛不应该是要求每个观众带着半部艺术史去欣赏作品。当代艺术与一般观众之间的存在的鸿沟,甚至有时会感觉当代艺术故意放大这样的鸿沟吓跑观众。但是网红展所塑造的观众,将原本作为审美共享体的美术馆变为彻底的审美乌托邦。

在质疑“流量”给观展体验所带来的破坏的同时,不可否认,在虚拟世界(互联网所建构的社交网络)中,每一个参与传播展览的观众将真实的展览数据化了。这也让这个时代发生的展览保留有更全的图像信息,二维图片几乎让我们可以在网络观看到整个展览的基本面貌,也使得我们可以在看完图片之后在判断是否要到现场去,用排队去投票。早在本世纪初,网络刚刚普及的时候,许多策展人艺术家就关于如何办一个“网络展览”进行讨论与实践,设想人在电子媒介的观看(互联网阅读)可以超脱开美术馆的建筑空间的物理限制,抓取不同类型的作品,在观看时随时跳转,来回切换,对作品进行平行比较。这么看来,网红展所带来的流量实现了这种在线观看,并且更进一步使得展览线上线下并行。

《攻壳机动队》2017年电影版中所展现的未来都市图景,更多的是依靠在现实中添加的虚拟图层。

美术馆转变

网红展所带来的趋势必然是一种对传统美术馆制度的挑战并使之产生变化。“沉浸式”意味着大量新技术在展览中的使用,并且使得举办展览需要更多的预算。艺术家不得不与大公司合作以获得经费支持,品牌赞助,置入,以招标的形式完成展览。对于职业化分工的商业公司而言,完成这样的工作更具优势。艺术与商业的合作变得紧密了。虽然美术馆在城市中文化中心的位置不可撼动,但是大量资本涌向“新零售”模式的实体商店,出现了很多以博物馆、美术馆为概念的整体设计。这些实践往往是在形式语言上对博物馆、美术馆的复刻与再现。这种现象的背后是大众在消费空间中体验到的视觉经验与在美术馆中的体验趋同。美术馆必须满足大众更多的、不同于生活场景的审美期待。韩国的眼镜品牌GENTLEMONSTER在全球不同城市的商店都赋予了不同的主题,邀请不同艺术家合作。商店中大量的空间被用来展示艺术装置,只保留一小部分陈列商品。同时这些艺术装置、展陈在一段时间之后会被更换。以往的美术馆独有的“白盒子”的空间已经无法再变魔术,给艺术作品赋予圣光,这种“套路”被精明的用以商品的展示中去了。有经验的广告公司承接类似的展览项目,往往也更重视活动的概念与视觉策略。部分展览脱离于传统策展方式,与广告公司合作,呈现的是去作者化的展览。这是艺术实践匿名化的过程:艺术家、策展人不再重要。商业成功变成了这些空间本身、方案本身的价值判断。虽然目前所呈现的更多的是视觉范畴的奇景、人造景观,但是已成现实,趋势不可逆转。

GENTLE MONSTER在洛杉矶的零售店

美术馆从禁止拍照变成不能使用闪光灯并鼓励拍照分享,对于图像版权的放权是美术馆态度转变的体现之一。自媒体使得具备社交属性的个人“网红”在网络上拥有比象征权威的美术馆机构大得多的号召力。无论是在国外美术馆大馆的社交网络账号,或者是国内美术馆的微信公众号,其账号的关注人数或者文章、内容的阅读量都是无法与网红大咖所对比的。或者说美术馆这样的艺术机构本身不具备媒体属性,于是在网络宣传上是乏力的。美术馆在网络中的发声方式应该被重视,社交账号的运营管理需要提高。如何树立美术馆自身品牌,乃至如何去推广某一个展览,让更多的人到美术馆去?这是需要每个美术馆运营者对管理体制进行调整,去应对这个时代的。2014年创立的民办非盈利机构木木美术馆其创始人之一雷宛萤(晚晚)最开始以网红身份为公众熟知,也使得木木美术馆具备更强的社交属性,在经营美术馆日益艰难的当下,如何让一个好的作品在网络发酵也许是突破瓶颈的一种途径。如何更好的向公众传达艺术本就是美术馆的责任之一。

当然如同国内高速发展的现状,大批的资本寻求着任何可以盈利的项目。大资本引入使得项目被快速催熟,代价是缩短了项目的生命周期。如这几年资本在共享经济中发挥的作用,使得网约车、共享单车、外卖等行业激烈竞争的同时,伤亡惨重。商业性质的网红展可能也会像共享单车一样,消磨完大众热情之后,难以实现盈利,然后冷却下来。但是美术馆提供了供人们讨论可能性、抵抗现实的空间,这种批评性空间的价值与意义在现代社会是宝贵的。虽然观众用自拍将这个空间世俗化,原本艰难的开辟的反思空间被这种世俗瞬间吞噬。策展是一种思想的行动强调思辨、反抗,“网红展”是一种消费行动,是顺应与屈从。

BANKSY作品“气球女孩”在伦敦苏富比拍卖行成交。艺术中的抵抗最终变成闹剧,幽默成了艺术的全部价值。

[1]1创造实体物理环境;2刺激人的各种感官;4给观者独特的个人体验;5具有社交性;6会讲故事,White,G2012 OnImmersive Theatre

[2]《关系美学》(法)伯瑞奥德(Bourriaud, N.)著:黄建宏译.北京:金城出版社, 2013

作者介绍:叶骞,独立设计师,现工作生活于北京。