摘要:文章主要回顾了西方20世纪60年代以来被称为“体制批判”艺术实践的三次浪潮。从麦克·阿舍等艺术家的第一波创作高峰到“信息社会”时代的菲利普·穆勒、马克·迪翁等第二波艺术家的实践,以及以安德烈·弗雷泽为代表的第三波“体制批判”艺术家的创作与写作,从而观察“体制批判”的概念在几十年间的发展变化以及与社会之间的关联,进而再思考“体制批判”在当下的意义。

近年来“体制批判”已经成为美术博物馆学、展览策划、展览史研究领域的关键词之一,“Institution”一词具有多重含义。在这里,将其译为“体制”,主要指代艺术范畴中共识的“体制批判”概念与理论,但在英语中它兼有无形的“制度”和有形的“组织”之含义,所以体制批判实际是指代对于艺术制度和体制的批评。“把文化置于中立性质考量的做法,同时对这种想法加以质疑,即所谓的‘体制批判’。”[1]体制批判的概念从二十世纪60、70年代的艺术家的实践中诞生,不同于二十世纪早期先锋派,他们的批判对象不仅仅是反叛已有的艺术运动而是进入到了对体制与对艺术家的自我批判当中。这些艺术家本人并未自称为体制批判的艺术家,但他们的实践创作后被艺术史家本杰明·布赫洛(BenjaminBuchloh)与批评家克雷格·欧文斯(Craig Owens)等人在文章中总结为对于“体制”的批判。

时至今日,体制批判艺术实践在欧洲已经经历了三次浪潮。正如本杰明·布洛赫所说的那样,“体制批判通过揭示体制的社会、经济和政治过程,或将其作为艺术作品创作的主要场所,从而对艺术的结构进行了很好的建构。”[2]而近几十年来,我们也看到了许多关于体制批判,新体制主义和自我组织的讨论活动。大多数情况下,这些活动批判的焦点集中在探讨权力、等级制度、控制权等问题。然而在当代由于种种原因,艺术的体制批判话题似乎不再像20世纪50、60年代那样引人注意,但是新的艺术和研究机构仍然在以各自的方式延续着这种实践。

图片麦克·阿舍,《芝加哥计划》,1979,芝加哥艺术学院

从20世纪60年代和70年代开始,艺术家如麦克·阿舍,丹尼尔·布伦,和汉斯·哈克的作品构成了体制批判的第一次浪潮。麦克·阿舍的“芝加哥计划”是具有典型性的作品之一。麦克·阿舍将一尊从让-安托万·乌东的大理石原作翻铸的乔治华盛顿铜像,从台阶顶层移到了原本用来展示18世纪法国作品的画廊展厅的中心。[3]当作品被移动到了展示18世纪法国作品的展厅时,作品就失去了原来的语境。原本的政治属性被一种美学和艺术史语境所替代。他的作品向观众提供了全新的体验模式。在二十世纪七十年代和八十年代早期,阿舍的作品被总结为“情境美学”(situationaesthetics),因为其作品往往通过对情境的转化将艺术品的语境打破从而起到一种强调地点与场域自身力量与权力的作用。

体制批判最常用的策略就是反思博物馆和画廊体系。并为艺术作品提供了一个得以成立的体制和避难所。本雅明·布赫洛认为20世纪70年代的这批艺术家的作品表现出了一种不同于以往先锋派的立场,他们的作品“可以由此批判性地介入决定着当代艺术生产和接受的话语体制;并且不同于比格尔所援引的批判模式,开始生成一系列关于读者接受、分配形式和体制批判的观念。”[4]

第一批体制批判艺术家的作品来源于一种艺术家对博物馆体制与收藏模式的反思,同时,也受到欧洲社会左派思潮的影响,他们作品的表现形式多为批判美术馆空间所代表的权力。与大地艺术家罗伯特·史密森、迈克尔·海泽(MichaelHeizer)等所批判的对象具有相似性,他们都对特定地点的场域特别是美术馆这个具有标志性的场所做出了批判。

而第二批体制批判艺术家则扩展了批判对象的范畴并与广泛的社会、经济和文化与政治相连接起来。第二次体制批评浪潮中的艺术家大多出生于二十世纪60年代,代表艺术家有蕾妮·格林(Renee Green),克里斯蒂安·菲利普·穆勒(Christian Philipp Muller),马克·迪翁(Mark Dion)和弗雷德·威尔逊(Fred Wilson)等等,这批艺术家的创作方式实践了理论家曼努埃尔·德兰达(Manuel DeLanda) 提出的“信息社会”概念,[5]他们非常注重当代社会的移动性特点与不同地点之间关联性的讨论。

图片由弗雷德·威尔逊策划,《看得见风景的房间》,1987,Longwood Gallery

弗雷德·威尔逊(Fred Wilson)的装置往往关注艺术家的政治活动与社会公正问题,他的创作媒介借鉴了博物馆学的许多方法,因为在20世纪70年代,他曾担任美国自然历史博物馆、大都会艺术博物馆和美国手工艺博物馆的教育工作者。从1980年代后期开始,威尔逊运用他的工作经验创作了“观景房”,这是一系列“模拟博物馆”装置,作为非洲裔美国人,威尔逊的作品在批判体制的同时也强调了种族问题,他认为博物馆通过展品的布局与数量构建出了一种以白人为中心的观看模式。强调欧洲艺术的中心地位,边缘化了来自其它大洲与地区的展区,由此强化了化种族主义的观念。

菲利普·穆勒,第十届卡塞尔文献展, 1997年5月14日,卡塞尔,德国

同属于第二次浪潮的艺术家菲利普·穆勒(Christian Philipp Müller)出生于瑞士现居柏林。他的创作关注艺术创作的原语境与社会环境之间的关系。他的装置与表演艺术常常涉及展览本身所呈现的问题。在第十届卡塞尔文献展中他进行了一次针对于卡塞尔文献展本身的现场表演。菲利普·穆勒在博伊斯于1982至1987年间创作的项目“7000棵橡树”所遗留下的最后一棵橡树和著名的大地艺术家沃尔特·德·玛利亚的的作品《垂直地球公里》(TheVertical Earth Kilometer)之间架起了一个钢索,艺术家则穿着像走钢丝的人一样,在两件作品之间的钢丝上拿着一根六米长的平衡杆从一边走向另一边。通过行走,艺术家将两件作品的意义贯穿到了一起,再次提醒人们关注卡塞尔文献展的历史与记忆。穆勒的第十届卡塞尔文献展项目向观众提出了一个简单的问题:在九次文献展之后,卡塞尔市还留下了什么痕迹?在1996年的改造中,弗里德里希广场因为建造一个地下停车场而被拆毁,穆勒便开始对那里仍然可以看到的两个特定地点的雕塑产生了兴趣:曾经作为卡塞尔地标与中心的沃尔特·德·玛利亚的《垂直地球公里》和来自博伊斯的《七千棵橡树》项目的最后一棵树。他的作品基于前几届卡塞尔文献留下的作品,通过行为表演将“当下”与展览的历史连接到了一起,也提醒着人们卡塞尔文献展与他们生活的城市之间的关系。双年展不仅仅在文化上嵌入了当地人的生活也真真实实地改变了城市景观。

马克·迪翁,《第五季的先驱者》,2014

艺术家马克·迪翁(Mark Dion)也同是60年代出生于美国的第二批体制批判艺术家。他的装置作品常常模仿美术馆、自然博物馆、艺术学院的展陈与内部装饰。2018年英国伦敦的白教堂(WhiteChapel)美术馆为他举办了个展“自然世界剧场”(Theater of Natural World) 。展览回顾了他从2000年至今的一系列作品,并展出了他的大型装置《自然世界剧场》(2018年)。作品延续了他自1993年以来创建的一系列鸟舍。艺术家在现场搭建了一个巨大的鸟笼,参观者可以自由进入如同鸟笼般的装置之中。马克·迪翁的实践考察了主流意识形态和公共机构如何塑造我们对历史知识和自然世界的理解。他利用考古学、生态学以及美术馆学中收集、排序和展示物体的科学方法创造出了一系列作品来质疑这些由机构与体制塑造出的所谓“客观“与“理性”的观看方式。

马克·迪翁,“自然世界剧场”展览现场,2018,白教堂画廊,伦敦,英国

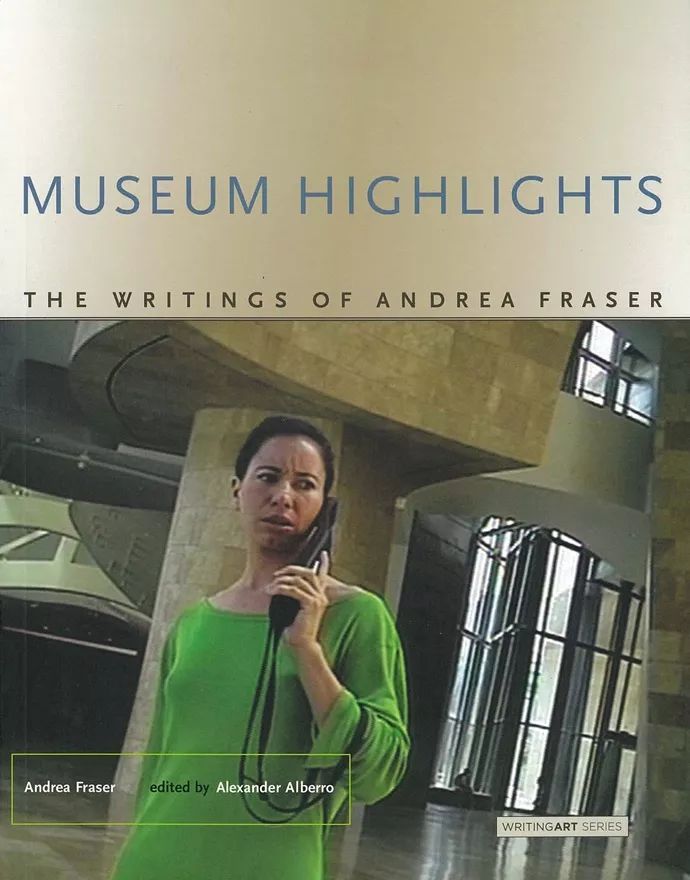

而第三次体制批判的浪潮则显示出理论与艺术实践相结合的倾向,他们利用跨媒介的艺术语言,通过多种场合的“行动”宣示其批判立场,这其中包含“关系美学”的实践和思考。艺术家“安德烈·弗雷泽(AndreaFraser)的艺术实践与写作可以被归为始于20世纪90年代晚期的体制批判第三次浪潮。”[6]她也是在当代影响最大的体制批判艺术家。受女性主义、精神分析的影响,弗雷泽的实践往往集中在对各种艺术世界职位的分析当中,其中包括:讲解员,策展人,访问者,经销商,收藏家,评论家,艺术历史学家,以及艺术家等等。在表演作品《博物馆亮点》中,安德烈·弗雷泽以虚构人物Jane Castleton的名义参观了费城艺术博物馆。在参观的过程中,艺术家穿着一件漂亮的灰色西装并将自己介绍为“嘉宾”,“志愿者”和“艺术家”,在博物馆周围走动时对着相机说话。弗雷泽通过将“行为”直接搬到美术馆内部,直接针对博物馆体制本身,反思了艺术从业者与博物馆之间的关系从而进一步强调了其作品广泛的体制批判意义。而除了艺术实践之外,弗雷泽也著有许多体制批判的专著与文章。

安德烈·弗雷泽,《博物馆亮点:画廊谈话》, 1989,录象

体制批判在西方从二十世纪50、60年代到90年代一直不断有艺术家涌现,而其批判的对象也并不仅仅局限在美术馆,同时还有画廊、艺术家工作室、双年展,和其它艺术话语形成的场所。第二与第三批体制批判艺术家从单纯对博物馆、画廊等体制的批判扩展到其背后的艺术家身份问题、种族问题与大众观看方式的思考。并从最初的对地点本身的反思扩展到了对整个艺术机制的思考。

《博物馆亮点》,安德烈·弗雷泽著

超批判集体,《我们一起呼吸》,2013,英国伯明翰图书馆

在2000年后,许多艺术家或艺术集体依然延续着体制批判的艺术实践。例如“超批判集体”(Super Critical Mass)是一个成立于2007年的小组。成员包括朱利安·戴和卢克·贾尼斯特。他们把自己的创作描述为“一个不断进行中的声音艺术项目”。他们的作品是特定地点的,短暂的,并跨越了表演、音乐和艺术之间的界限。作品的参与性也很强,经常邀请观众拿起乐器、寻找物品或用自己的声音参与到作品中。他们为APT8画廊设计的项目通过在画廊内进行干预性拍摄、在整个展览中进行一系列的研讨会,最终以一个大型的大众活动结束。他们通过激活建筑空间,在参与者和空间之间、声音和观众之间创造了一种沉浸式的关系,并从新看待了观众与体制之间的关系。

与体制批判相关的艺术实践在中国并不像西方发展的如此完整,我们也要将体制批判与一般意义上的前卫艺术加以区分。体制批判艺术更加针对体制与机构本身,由于中国本土的公共美术馆发展历史较短,常常难以构成批判的直接对象,国内的体制批判实践所针对的对象往往更加宽泛,不仅仅包括了展示艺术的场域还包括了艺术教育、官方艺术机制等等。体制批判常常体现为一些艺术家的自我组织,例如广州的“黄边站”,是一个从大学体制中独立出来的自我组织,负责人是艺术家徐坦与黄小鹏,他们的小组通过每年小规模招收6-10名学员的方式来给艺术家一个思考与练习的平台,而黄边站成立的目的是摆脱现有的教育模式。

随着一些体制批判的作品被机构收藏与接纳,这些作品的创作目的也就很难再有批判效应。人们对批判性展览的接受度更广了,但作品却很难再次形成浪潮般的涌现,当今的体制批判艺术实践趋于个体化、特别化。就如同安德烈·弗雷泽在文章《从体制批判到批判性》中所提出的问题,在当下“体制性批判”是否已经被体制化了呢?可以说没有任何批判能够脱离艺术机制,脱离艺术机制的批判显然也是边缘化的、没有影响力的 。这是因为体制已然被我们内化,而我们不可能脱离我们自己。所以她认为我们无法做到真正地站在体制的另一端,而是需要建立一种“批判性”的体制。所以,艺术家需要从个人内部建立起批判性的反思方式,然后扩大到整个体制结构当中。

[1]Hal Foster / Rosalind Krauss / Yve-Alain Bois /Benjamin H. D. Buchloh, Art Since 1900: Modernism, Antimodernism, Postmodernism,Thames & Hudson, 2005, P.42

[2] MariaLind, Selected Maria LindWritings, Sternberg Press, 2010, P.86

[3][英]安德鲁·考西,《西方当代雕塑》,易英译,上海人民出版社,第226页

[4][美]本雅明·布洛赫著,何卫华、史岩林、林宏军、钱纪芳译,江苏凤凰美术出版社,《新前卫与文化工业》,第7页

[5]Maria Lind, Selected Maria Lind Writings, Sternberg Press, 2010, P.86

[6]朱迪·弗莱娅·斯巴廷,“偏离中心作为机制批判”,《无为而为-机制批判的生与死》,比利安娜·思瑞克与蔡影茜主编,吉林出版集团股份有限公司,第209页

作者简介:李贝壳,中央美术学院博物馆与文化政策方向在读博士

(本文已发表于《世界美术》2019年第3期,总163期,文章经作者改动并授权。)