纽约现代艺术博物馆(the Museum of Modern Art)

摘要

在传统博物馆体系中,修复员主要负责保存、修缮那些在我们印象中年代久远的珍贵藏品,然而当代艺术的诞生与现代收藏体系的建立让博物馆必须面对装置艺术、媒体艺术、表演艺术等不具有“物质化”形态的作品带来的相关挑战。随着技术的更新与配件的升级,不断经历新旧材料替换的作品是否具有原初的意义也成为了美术馆从业人员需要思考的实践性议题。一些作品的创作初衷并不允许其本质发生变化,但是在当代语境中,观众对作品的体验方式也正在发生改变。于是许多已经老化的材料被稳定的材料替代,过时的媒介被转移至市场现有的技术,表演作品以装置的形式代为展出。

文章作者首先介绍了博物馆对“不具有固定形态的作品”(媒体、表演)所展开的措施和对相关领域理论的参考,后以自己担任纽约现代艺术博物馆(the Museum of Modern Art,以下简称 MoMA)媒体修复员的经历探讨了在传统博物馆道德规范的语境下进行的转型修复和策展项目。通过研究艺术家、策展人和修复员(conservator)重现早期当代艺术的合作案例,作者进一步分析了从修复员到博物馆上层的主观“修复决定”对艺术作品和艺术品档案保存的重要性,以及在“新博物馆学”的影响下,艺术家、策展人、美术馆从业人员如何通过新的合作角色进行与“可变作品”相关的工作。

经过扩建后于近日重新开放的MoMA 中为现场和实验性项目专门设立的互动空间 The Marie-Josée and Henry Kravis Studio。正在展出的是电子音乐先锋戴维·图多尔(David Tudor)的沉浸式声音装置作品 Rainforest V (variation [1])。

引言

如今很多当代艺术在制作中都会使用到难以长久保存的的短期材料、正在过时的技术以及每次展览都会被重新考量的可变构件。这样的创作带来的艺术去物质化使得人们对艺术品物体本身的重新思考成为可能(Buskirk 2003; Lippard 1973)。于是艺术家会制定细则,描述他们的装置、媒体和表演在每次展出时应该如何重现,这也成为了他们日常工作的一部分。

博物馆为了物质化或者再次展出“可变的作品”(variable works),会和艺术家一起购买新设备材料、重新格式化媒体、训练新演出者、决定新展场的空间关系。这些程序让策展人、修复员、其他工作人员习惯于根据艺术家的认可对艺术品进行大幅度改造(Irvin 2005)。随着作为机构的博物馆对这些可变参数得到更多了解,艺术家的参与也逐渐减少。

纽约古根海姆博物馆于1999年发起了“可变媒体计划”(the Variable Media Initiative),致力于对其馆藏媒体与表演作品的保存与修护研究,并于之后发展为“可变媒体网络”(the Variable Media Network),与国际机构和专家合作,定义了对“可变作品”进行记录的新方法。图为古根海姆博物馆时基媒体研究室。

面对缺少固定形态的作品,博物馆正在从表演和文学理论中寻找重新定义真实性和作品特性的方法。对于每次展出时都必然需要重演或重构的作品,皮普·劳伦森(Pip Laurenson)通过借鉴哲学家纳尔逊·古德曼(Nelson Goodman)的理论将作品的真实性概念化,她提出作品的特性是由一组属性(property)所定义的,和它们的可变性一样,这些属性由艺术家们或详或简指定而成(Laurenson 2006)。在哲学层面上,汉娜·霍玲(Hanna Hölling)认为我们应重新定义对时间本身的理解,掌握随着时间和空间改变而展现出的媒体作品的多种状态(Hölling 未出版)。

皮普·劳伦森(Pip Laurenson),伦敦泰特美术馆藏品维护与研究主管。

翁贝托·埃科(Umberto Eco)对于现代古典音乐提出的定义“开放的作品“(open work)也帮助博物馆员工加深了对艺术作品的理解(Eco 1989 [1962])。他指出作曲中的一个趋势就是给予音乐家充分自由,通过即兴演出演绎乐谱。那么借用这一理论,我们也可以说“开放的艺术作品”:在展览设计过程中,艺术家和其助理以及博物馆员工即兴创作出截然不同的新版作品,在其中反映出相关参与者的创意以及来自展示空间、机构和展览时空社会环境的影响。

但是在转变那些本不该变化的早期作品时,这种对艺术实践的解读模式还有博物馆行业中的其他现象也引起了一些争议。有时这些变化的发生是出于修复上的考量,但很多时候也来自艺术和策展的新阐释。对博物馆来说,接受作品重塑的趋势并不容易,毕竟博物馆的理念通常把收藏保存(preservation)作为首要任务,至少在历史上,“保存”一直被“不改变原物件”的道德观所驱使。改变艺术作品挑战了博物馆的核心价值,即对于物品真实性以及艺术家原本创作愿景的尊重。

下文会讨论两例在修复中将作品媒介进行转变的早期作品项目,我在MoMA 做媒体修复员的时候曾参与其中。第一个例子关于早期表演作品转变为固定装置,第二例则是独立式媒体雕塑变成了壁挂式媒体作品。它们的参与者包括艺术家、策展人、修复员和技术合作者。除介绍之外,我也会讨论策展人、修复员和艺术家与旧作品的关系,将两个案例置于这样的语境下展开分析。

表演转变为固定装置

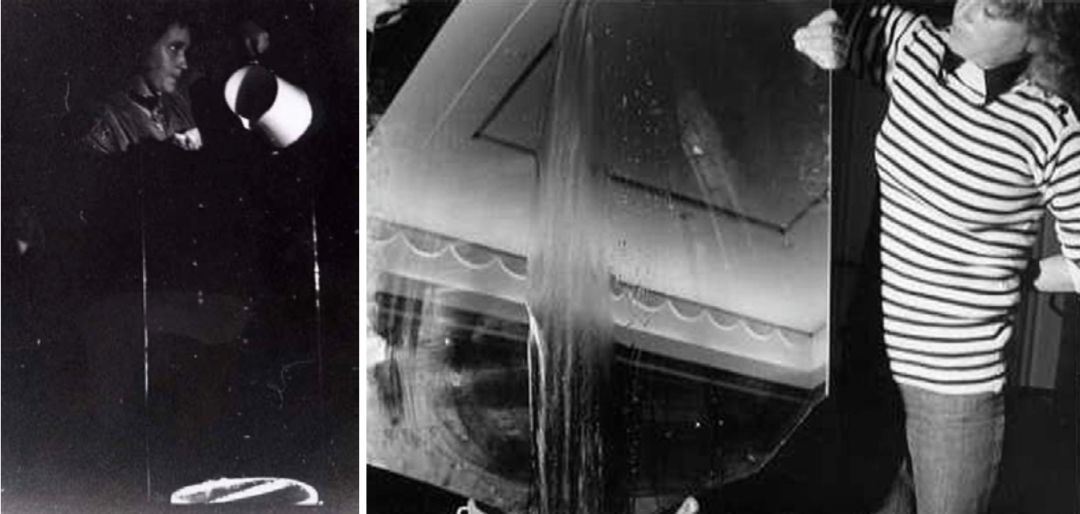

第一个案例涉及到博物馆在收藏表演作品时加入新的雕塑部分将其变为固定的装置。1967至1968年间,表演艺术家瓦莉·艾丝波特(VALIE EXPORT)在不同场地多次表演了作品《抽象电影一号》(Abstract Film No.1)。艺术家和助理对着一面靠墙放置的镜子泼洒水、牛奶和其他液体,一台胶片投影机固定在凳子上,没有播放胶片、只是把光打向镜子,镜子中的反光继而投射在临近的墙上。在这件“扩延电影”(expanded cinema)作品中,来自镜子的反射捕捉到液体流淌的波动,模拟出电影空片头的闪动效果。

《抽象电影一号》,1967-1968年。瓦莉·艾丝波特(VALIE EXPORT),奥地利艺术家,原名 Waltraud Lehner。她的作品媒介涵盖电影、身体表演、装置、摄影、雕塑等。

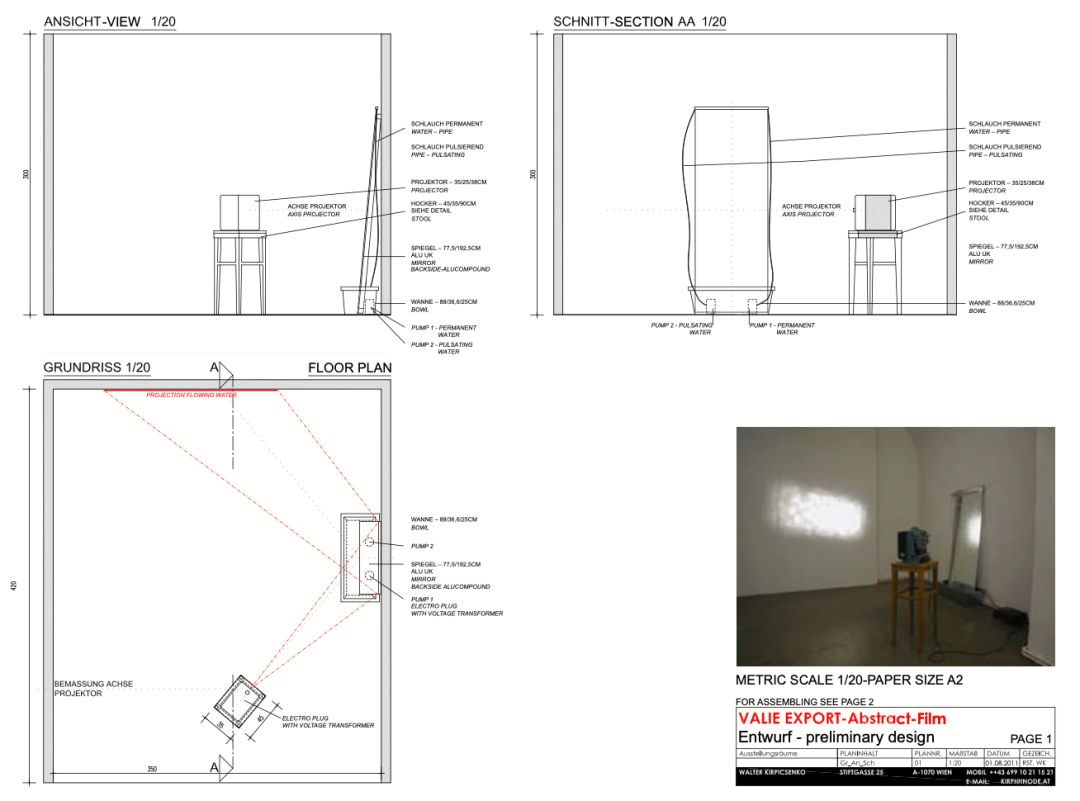

2010年,MoMA 的媒体表演主策展人联系了艾丝波特, 考虑将《抽象电影一号》改为装置以便博物馆收藏,同时也会购买、制造新的部件,保存起来用于未来布展。如艺术家后来所说的,多年来,策展人对她的作品已经非常了解,他们讨论了很多装置细节,比如使用的材料和技术、如何生产等。[2]经过初步审议,艺术家和制造人员一起创作了手稿和平面图,用以详细说明装置的组成部分以及投影机、镜子和墙上反射画面的空间关系;博物馆批准计划后,他们在维也纳完成了制作和陈列,等待博物馆策展人的检查和最终通过。

之后,作品经过拆解,运往纽约。我和MoMA 的安装员工一起在博物馆的仓储空间把作品重新组装好,然后开始评估其状况,进行详细记录。然而,从水池底部往上抽水的水泵出了问题,控制其中一个水泵开关来产生水流的计时器无法正常运作。而且由于接触了水,坑坑洼洼的腐蚀造成的白色小斑点开始在金属水盆内部出现。

《抽象电影一号》安装设计图,2011年。

之后数月间,为了辨认水池上的金属合金和腐蚀成分,也为了解决计时器和水泵的问题,一系列调查开始展开。经过确认,腐蚀是镀锌盆与水接触后产生的氧化锌;水泵的问题则来自于在美国电压从欧洲的220伏特降到了110伏特。我和策展人一起围绕修复的话题采访了艺术家,了解到更多作品的历史、使用的技术和艺术家对未来展出的想法。[3]他们也同意了我提出的方案,即把底部水盆换成航海用不锈钢制并采购更大、更强力的水泵。

作者和艺术家瓦莉·艾丝波特在 MoMA 位于纽约皇后区的藏品仓库讨论《抽象电影一号》,照片摄于2012年5月8日。

采访完毕,修复措施随即展开。一位外聘的金属制造人员制作了不会遇水氧化的金属水盆,我们也购入了更大的水泵,受计时器控制可以成功将水输送至上部。最终,表演变成了装置,修复员也在馆内更换了所有作品的关键部分。

当在采访中讨论这次对作品的重制时,艾丝波特明确表示我们没有把它作为一次表演“重启”(re-acting),只是将其“转化”(transforming)而已。我问她这是一件新作品还是和之前完全一样,她对此做了一个类比:

如果说毕加索在1903年画了一些花,1920年又画了同样的花,那么这是新作还是和之前一样的作品?某种意义上来说,它是新的……但也不是新的,因为它是一张画,一面帆布……它的材料没有变过……我没有旧水管和旧镜子,所以我的作品是新的,但换个角度来看它又没有变,还是一样的作品……媒体作品太新了,我们甚至没有经验来解释这些问题……所以,它既不是新作,也不是原作。

《抽象电影一号》的日期被正式定为“1967-1968年/2011年”。然而对我来说只是改写日期似乎是不够的。如艺术家所言,我们把表演“转化“成为了固定的装置,但作品标题没有改变,关于其真实性的问题还是困扰着我,而且在这样的情况下,博物馆是否有责任将这些重要的信息分享给公众呢?

媒体雕塑的壁挂式迁移

第二个案例里,MoMA 收藏的布鲁斯·瑙曼(Bruce Nauman)于16年前创作的媒体雕塑被重制为一件壁挂媒体作品。《思考》(Think)由一个带滚轮的双层金属桌、置于底层的播放器和顶层的两个阴极射线管显示器(cathode ray monitor,以下简称 CRT 显示器)组成。这件双频道影像作品记录了艺术家在边跳边重复大喊“思考”时头部上下移动的互逆画面。博物馆收藏作品时,最初用于播放的 U-matic 盒式录像带被光盘替代,在播放光盘时,空的光盘盒会放在底层架子的播放器上。作品展出期间,连接插座和播放器、播放器和显示器的线缆都是刻意展示成可见的。

布鲁斯·瑙曼,《思考》,1993年。

2009年第53届威尼斯双年展期间,布鲁斯·瑙曼被选为代表美国馆的艺术家,出于借展需要,我的任务是把《思考》的录像带数字化。展览策展人提出了新的展示方式后,艺术家同意用两个固定在墙上的 LCD 平板显示器播放作品,同时两侧装有黑色音箱,替代原本的金属车、CRT 显示器、播放器、光盘盒和线缆。

我和艺术家选择的制作单位一起制作了档案级别的数码主文件,储存在博物馆的数码作品保存库里,接着将整个过程详细记录下来、写成报告,把细节录入馆藏管理数据库。两个新数码格式的视频文件压缩后存入硬盘,寄出至借展方,显示器、播放设备和推车都留在了仓库。从媒体雕塑到更加当代的作品版本,尽管有艺术家参与,这个作品外观上发生的巨大变化还是很让我费解。和瓦莉·艾丝波特的作品一样,我不知道这些作品是不是和原本相同,还是变成了同一主题的新版本。应该给它们新的创作日期吗?或者只是加上重制的日期?威尼斯双年展的展签是这样写的:

1993年

双频道影像(彩色、有声)

原本设有两个彩色显示器、两个光盘播放器、两张光盘(彩色、有声)、金属桌

尺寸可变

2010年,一位策展人在 MoMA 采访艺术家时我也加入了,希望可以记录下发生的变化以及是什么原因促成了把雕塑置于墙上展示的决定。[4]一开始艺术家没有主动说明什么,显然在对话中他有在考虑,但并不急着解释。我们对比了《思考》原先版本和威尼斯双年展版本的照片,也看了一些其他作品,这时他提到有一件作品是不能用同样方法改变的,因为用于播放的显示器会悬挂在半空中旋转。如此回到《思考》的话题上,他回应说:“我的想法就是把画面之一倒过来,并置两个图像。”他承认在构思这件作品时,重要的是图像而非显示器和推车的存在,在创作时那些东西正好就在他的工作室里,成了他表达想法的渠道。这一点也在他以前的访谈里有所展现:“我认为在面对技术时,我们需要考虑到的事情之一就是不能受技术控制。重要的是图像,不是设备。(Nauman and Hochdörfer 2005: 134)”

布鲁斯·瑙曼,《思考》,1993年。2009年威尼斯双年展装置图。

我的问题得到了答案,也让我理解了艺术家在创作作品十六年后能接受如此大幅度改变的原因。在博物馆的记录里,我可以写下的是艺术家的主要兴趣为并置的图像而非雕塑元素。大幅改动以前的作品是很让我不安的,但经历了从雕塑修复到时基媒体修复(time-based media conservation)的职业转变后,我意识到自己的道德立场也发生了改变。我适应了和艺术家、策展人、其他人合作改动那些每次展出都需要变化的新作品,也越来越能接受艺术家持续地展开创作表达;同时 MoMA 的策展人依然可以遵从艺术的创作初衷、把这件媒体雕塑保持原样展出,得知这一点也让我觉得很欣慰。

博物馆实践中有关变化的文化

像瓦莉·艾丝波特的表演和布鲁斯·瑙曼的媒体雕塑等例子不仅发生在 MoMA,艺术家、策展人和技术人员合力重制旧作已然成为趋势。这两个案例都有很具体的发生要素,但我更感兴趣的是分析策展人和修复员如何适应并参与其中。我认为,近年的博物馆理论和专业实践已经让大家能开始接纳变化,就算面对没有重制计划的早期作品也是如此。

考虑到多年来的职业传统,让博物馆员工接受新身份、展开即兴发挥和解读并非易事。修复的一个核心价值就是小心保存物品真实、原本的状态,不过修复员总是会多少把时间带来的变化赋予一些价值,比如修复理论认为某些形式的锈迹是很“崇高”的,像是古代玻璃上的虹彩色泽、考古出土的铜合金制品带有的绿色氧化物(Gettens 1978)。伊夫林(Eveling)的理论“物品即缓慢的事件”与修复领域的理解一致,即物质变化是物品存在的本质。[5] 一旦接受了变化的不可避免和偶尔可取,近年的修复理论开始重新定义修复员的身份,由阻止变化转向“管理变化“。

如果博物馆外的相关人士提出了合理的建议,修复员也不再抗拒主动发起改变。人种志领域的修复员在研究已经被收藏的原住民文化工艺品时会咨询原住民代表、把他们的建议纳入修复决定(Johnson et al. 2005)。有时修复介入也包括替换掉藏品老化的部分,允许原住民继续用于他们的仪式(Clavir 2002; Levinson and Nieuwenhuizen 1994)。建筑和公共艺术领域的修复则基于社区展开,其参与模式通过和社区代表共享修复权从而寻求社会价值,社区代表可以参与修复研究、决定和介入的过程(Sully 2007; Wharton 2012)。在这一模式中,博物馆外的相关人士和修复员一起,将文化传统纳入修复物品的意义和完整性中,重新协定其真实性。

策展同样经历着理论和实践上的改变,策展人也得以顺利加入到重制当代艺术作品的协作过程。这些改变的一部分可以追溯到自八十年代以来新博物馆学的出现和对博物馆角色的改写。学者、策展人、教育者等人士密切关注博物馆在社会中的作用,支持发起与社会运动有关的项目,与社区积极展开互动,引导人们关注和身份、社会差异、权力、权威有关的社会议题(McCall and Gray 2014; Vergo 1989)。“新”博物馆在近十年间变得更加包容,各领域策展人都在策划公共项目,为公众提供参与展览设计、与展览互动的机会。巴瑞特(Barrett)指出如今的策展人经常以发起者的身份在公共领域与社区成员一起发展合作型项目(Barrett 2012)。

通过多种体制批判,六十年代以来的行动主义艺术家(activist artist)在博物馆体系外批判了艺术机构和权力结构的固有关系。不久后策展人发起了他们引导的体制批判:与弗雷德·威尔逊(Fred Wilson)、马克·迪翁(Mark Dion)等艺术家共享策展权威,让艺术家用馆藏作品策划富有争议的展览。包括玛莎·罗斯勒(Martha Rosler)和“小组材料”(Group Material)的成员在内的其他艺术家则自主策展,进一步将策展身份简单化。如怀特和汤普森所言,策展人成为了艺术事件的“制作人”(White and Thompson, 2008)。

策展实践和艺术创作间的界限越来越模糊,贝丽尔·格拉哈姆(Beryl Graham)和萨拉·库克(Sarah Cook)在她们的书中描述了一些合作型的混合模式,其中包括将策展权力完全交托给艺术家,甚至是艺术家和策展人互换角色。她们分析了一些由艺术家和观众引导进行的项目,探讨从策展人为核心到没有策展人的模式上的转变。书中提到策展人玛丽·简·雅各布(Mary Jane Jacob)谈及自己的社区项目:“作为策展人,我并不是权威;但至少我可以传播来自他人的想法,艺术家则将它们转述或转化。整个过程里,关于一个地方或一个社区、关于展览的最终效果、关于最后呈现的主题,我要做的就是呈现出‘我本来不知道的’这些事。(Graham and Cook 2010: 264)”

《重新思考策展:新媒体后的艺术》(Rethinking Curating: Art After New Media),由贝丽尔·格拉哈姆(Beryl Graham)和萨拉·库克(Sarah Cook)编撰,麻省理工学院出版社,2010年。

显然博物馆实践的传统层面已经改变了很多,在这个基础上修复员、策展人和其他人得以担任新的合作角色以进行和“可变作品”相关的工作。无论是习惯于艺术作品的变化还是和艺术家、馆外人士的合作都在发生,考虑到这些文化转变就不会觉得大家对改造作品的接受程度令人意外了,哪怕很多以前被创作的装置、媒体和表演本不该有什么改变。

还有值得讨论的就是在这些合作中各个角色的动机。艺术家显然很少受到博物馆职业道德的影响,他们重访旧作,根据新的艺术兴趣和可获得的新技术修改甚至“改进“作品。策展人则考虑博物馆的需要来选择要收藏和展出的作品,并借助它们在展览里创造新的策展叙事。修复员总是关注着藏品的过去和未来,也致力于传统修复价值所提倡的最小化介入,所以大幅改变作品肯定让他们非常烦恼。虽然比起以前修复员已经不再那么抗拒对变化的控制,但除了满足艺术家和策展人的兴趣之外,他们几乎没有什么改变作品的职业动力。

考虑到大部分博物馆里的权力等级制度,通常来说能决定作品是否改变的都不是修复员。他们创造的价值来自于对材料和技术的了解,还有在作品档案里留下的所有蛛丝马迹。在为重塑作品制定方案时,修复员有时也会建议保留原材料、采用侵入性更小的方法,档案中则会说明决定是如何被制定的,以便未来的同行和学者理解所有变化的发生。

纽约惠特尼美术馆于2018年开幕的《程式化:艺术中的规则、编码与编排,1965-2018》(Programmed: Rules, Codes, and Choreographies in Art, 1965–2018)中展出了白南准的《世纪末II》(Fin de Siecle II,1989年),作品由207个不同规格的 CRT 显示器组成,惠特尼美术馆的修复团队用时7年进行修复工作,完成了作品自1989年首展后的第一次重现。

更多想法

关于重塑装置、媒体和表演这个多少有点令人困扰的趋势,我选择不做明确总结,但还是想谈谈MoMA 绘画和雕塑主策展人说过的一段很有启发性的话:“我们在博物馆所做的看起来常常是在努力保存某些比单件艺术品意义更大的事物,即对艺术品是永恒不变的假设。(Temkin 1999: 50)”

我认为通过和公众共享有关作品转变的信息从而推翻这种来自很多人的假设是具有一定价值的。博物馆档案的公开可以让评论家和艺术史学者得到对所有版本作品和博物馆工作过程的更多了解。在这个当代艺术提出的问题让大众越来越感兴趣的时代,对艺术家与博物馆之间合作的批判性评论能激起更多对作品真实性和作者身份的公共讨论。

让尘封已久的博物馆档案重见天日后,馆外的学者、教育者和公众可以了解到有关艺术作品特性、作者身份、真实性的内部讨论,而且新社交媒体平台和网络技术的兴起也有助于更多的信息分享。打开博物馆的黑匣子将激起更多关于当代艺术体验、意义和重要性的讨论,毕竟这就是一切的意义所在。

作者简介:

格伦·沃顿(Glenn Wharton)现任教于加州大学洛杉矶分校(UCLA),教授美术史和物质文化修复,同时他也担任 UCLA 和盖蒂中心合办的考古和人种志物质修复项目的主席。他曾任教于纽约大学博物馆学专业,并作为时基媒体修复员在纽约现代艺术美术馆、大都会艺术博物馆工作或提供咨询。本文收录于2016年出版的《转型中的真实:艺术制作和修复中变化的实践》(Authenticity in Transition: Changing Practices in Art Making and Conservation),由Erma Hermens编写、Archetype Publications出版。

译者简介:

吴伊扬,纽约大学博物馆学硕士。

编辑:

李贝壳

注释

1.“可变媒体计划”(the Variable Media Initiative):https://www.guggenheim.org/conservation/the-variable-media-initiative

2.此处出自作者与 MoMA 媒体表演艺术部策展助理 Stephanie Weber 于2012年5月8日共同对瓦莉·艾丝波特进行的关于修复的采访。

3.与瓦莉·艾丝波特的采访(2012年5月8日)。

4.与布鲁斯·瑙曼关于修复的采访,由 MoMA 绘画雕塑策展部助理策展人 Doryun Chung 于2010年5月28日主持。

5.对物品作为“缓慢事件”的描述由 Katharine Young (伯克利加州大学)向我转述,据她所说 Stanley Evening(爱丁堡大学)提出了这一理论但并未发表。

6.“管理变化”这一用语在最近很多发表文献中均有提出,如 Pullen 1999 以及 Teutonico and Matero 2003。

参考文献:

Barrett, J. (2012) ‘The museum as public intellectual’, in Museums and the Public Sphere. Chichester: Blackwell Publishing.

Basilio, M., Briggs, S. and Griffith, R. (2008) ‘Impermanence and entropy: collaborative efforts installing contemporary art’, Journal of the American Institute for Conservation 47(1): 3–13.

Buskirk, M. (2003) The Contingent Object of Contemporary Art. Cambridge, MA and London: MIT Press.

Clavir, M. (2002) Preserving What is Valued: Museums, Conservation, and First Nations. Vancouver and Toronto: UBC Press.

Eco, U. (1989 [1962]) The Open Artwork. Cambridge MA: President and Fellows of Harvard College.

Gettens, R.J. (1978) ‘Patina: noble and vile’, in S. Doeringer, D.G. Mitten and A. Steinber (eds), Art and Technology: A Symposium on Classical Bronzes, 52–72. Cambridge MA: MIT Press.

Graham, B. and Cook, S. (2010) Rethinking Curating. Cambridge MA: MIT Press.

Hölling, H. (forthcoming) Paik’s Virtual Archive: Time, Change, and Materiality in Media Art. Berkeley: University of California Press.

Irvin, S. (2005) ‘The artist’s sanction in contemporary art’,Journal of Aesthetics and Art Criticism 63(4): 315–26.

Johnson, J.S., Heald, S., McHugh, K., Brown, E. and Kaminitz, M. (2005) ‘Practical aspects of consultation with communities’, Journal of the American Institute for Conservation 44(3): 203–15.

Laurenson, P. (2006) ‘Authenticity, change and loss in the conservation of time-based media installations’, Tate Papers Issue 6. Available at: www.tate.org.uk/research/publications/ tate-papers/authenticity-change-and-loss- conservation-time-based-media (accessed 23 December 2015).

Levinson, J. and Nieuwenhuizen, L. (1994) ‘Chiefly fiests: a collaborative effort’, in E. Pearlstein and M. Marincola (eds), Loss Compensation: Technical and Philosophical Issues. Proceedings of the Objects Specialty Group Session, 9–21. Washington DC: American Institute for Conservation.

Lippard, L. (1973) Six Years: The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972. New York: Praeger.

McCall, V. and Gray, C. (2014) ‘Museums and the “new museology”: theory, practice and organisational change’, Museum Management and Curatorship 29(1): 19–35.

Nauman, B. and Hochdörfer, A. (2005) ‘Looking and waiting to see what happens: interview with Bruce Nauman’, in Bruce Nauman Audio- Video Underground Chamber, 126–42. Vienna: Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien.

Pullen, D. (1999) ‘Managing change: the conservation of plastic sculpture works by Naum Gabo (1890-1977) and Tony Cragg (born 1949)’, in J. Heuman (ed.), Material Matters: The Conservation of Modern Sculpture, 100–107. London: Tate Gallery Publishing.

Scholte, T. and Wharton, G. (eds) (2011) Inside Installations: Theory and Practice in the Care of Complex Artworks. Amsterdam: University of Amsterdam Press.

Sully, D. (2007) ‘Colonising and conservation’, in D. Sully (ed.), Decolonising Conservation: Caring for Maori Meeting Houses Outside New Zealand, 27–43. Walnut Creek CA: Left Coast Press.

Temkin, A. (1999) ‘Strange fruit’, in M.A. Corzo (ed.), Mortality Immortality? The Legacy of 20th-Century Art, 45–50. Los Angeles: Getty Conservation Institute.

Teutonico, J.M. and Matero, F. (eds) (2003)

Managing Change: Sustainable Approaches to the Conservation of the Built Environment. Los Angeles: Getty Conservation Institute.

Van Saaze, V. (2013) Installation Art and the Museum: Presentation and Conservation of Changing Artworks. Amsterdam: University of Amsterdam Press.

Vergo, P. (ed.) (1989) The New Museology. London: Reaktion Books.

Weyer, C. (2006) ‘Restoration theory applied to installation art’, VDR Beiträge 41: 2.

Wharton, G. (2012) The Painted King: Art, Activism, and Authenticity in Hawai’i. Honolulu: University of Hawai’i Press.

Wharton, G. (2015) Public Access in the Age of Documented Art, Revista de História da Arte, 180–91. Lisbon: Instituto de História da Arte. Available at: http://revistaharte.fcsh.unl.pt/ rhaw4/RHAw4.pdf (accessed 9 February 2016).

White, M. and Thompson, N. (2008) ‘Curator as producer’, Art Lies 59: 60–65.