编者按:本周推送潘靖之的《革新:展览史上的“悖论”书写》,原载王璜生主编、沈森执行主编《新美术馆学》(总第2辑),广西师范大学出版社,2024年版。本文以展览史上的“悖论”为核心,探讨现代展览范式的语义固着现象及其内在矛盾。文章指出,“展览”一词在话语体系中已从主客体互动的动作固化为对象化名词,其发生场所也被默认为白立方式的体制化空间。这种固着虽有助于认知标准化,却导致展览逻辑僵化,抑制了多样性。作者通过多个案例揭示悖论如何成为展览革新的动力——策展的有效性往往源于对既定逻辑的背叛。文章最后强调,展览的活力正蕴含于其语义的松动与边界的流动之中。通过“重写”而非“重返”历史,可激发当代展览在空间修辞与参与性维度的创新,超越体制化束缚,指向未来发展的更多可能。

革新:展览史上的“悖论”书写

文 | 潘靖之

现代话语体系当中的“展览”似乎已不是一件事物,而是一种“范式”(paradigm)。并且,这个范式中至少有两种固着,首先是展览的语义发生了固着,它从“展”和“览”中主客体两方的动作实施变成了一个对象化的客体名词。同样的固着也发生在英文语义系统当中:“exhibition”并非对应“展览”之义的唯一选项,“collection”“display”“salon”“show”“demonstration”“presentation”“exposition”“installation”“documentation”“Biennial”,这些语词都能替代“exhibition”作为“展览”的同等表述。然而,当我们将“展览”作为一个宏观概念谈论时,脑海中呈现的优先选项仍是“exhibition”。其次,展览发生的场所默认指向了博物馆和美术馆等艺术机构的内部空间,这里的内部空间仿佛与它所在的建筑分离,成为一种真空的、不与“世俗”发生关联的,作为艺术容器、载体或所在的某种结构。对于这样一种固着空间——白立方”的体制批判毫不鲜见。

语义的“固着”在语言学上意味着话语体系的形成,而在艺术史或展览史的语境里,则可视为展览在话语制度上“体制化”的呈现。这种呈现是一个累积的文化事实,是历史的拣选,一个长久以来不断分化的认知对展览的塑形,以及对既有语境的投射。展览发展至今日,就像文艺复兴时期的透视法一样,虽然实现了归序和认知的标准化,却避免不了其在相同层面的僵化与对其他层面的褫夺。

于贝尔·达米什(Hubert Damisch)在其《透视的起源》一书中,用语言中言说主体和话语主体的分离类比了透视结构中实际的观看主体与视点的分离,[1]并认为透视是一种严格和标准意义上的范式,是一种受规则限制的结构,这个结构不是表现为一种特定的,主观的或者空间的概念,而是产生这个概念。[2]同样,当“展览”成其为展览,从前展览时代多形态的展示,聚合为某种特定的范式,展览是否也是一种观看主体与展览逻辑的分离?即将主观化与客观化分离的展览逻辑,从而造成主—客对立。

图1:于贝尔·达米什《透视的起源》封面

展览的逻辑是什么?最开始的时候,它似乎没有逻辑。从13世纪的宗教游行作为一种仪式性的展览开始,到教堂陈列、建筑纹饰、雕塑和古物市场,及至文艺复兴时期的“珍奇阁”(Cabinets of Curiosity);从伦勃朗时期大师工作室中的陈列,沙龙画展再到后来的博物馆和画廊的展示,展览不仅在空间上历经了拓展转化,从流动的室外移步体制化的室内,在功能上也不断更迭,从宗教权力的象征、贵族特权的彰显变为资本营销的现场和知识生产的手段。[3]展览的逻辑并不是累积的发展或顺承,而是迭代,抑或一种逻辑对另一种逻辑的背叛。这是展览话语体系形成中的悖论——展览成其为展览需要一定程度的固着,然而这种固着恰恰是对其逻辑和形态在范围、广度和多样性层面上的消解。同样,另一个与此相关的悖论是策展作为一种方法,貌似在背离展览既定逻辑和形态的时候才最有效。然而,悖论并非掣肘,恰恰是悖论赋予“展览”以生发的活力。话语体系的不断完善使得认知不断点状化、狭窄化,而突破临界点的方法并不只有向前推进,回溯历史也是一种获得启示的手段。因此,本文试图回到所谓的“前展览时代”和展览史早期,在分离尚未达成,语义尚且松动之时,去进一步探索展览史上的种种悖论实践,以期发掘这些实践在建构艺术空间和展览修辞方面能够为当代展览发展方向带来革新力量。

一、革新的号角

任何展览,包括前展览时代的展示和陈列都会基于一定的艺术空间(不管是室内还是室外)来进行表达,构成修辞。展览史早期的“珍奇阁”、经典大师展和沙龙画展中,空间的作用和画布类似——作为依托,用以作品、陈列柜的摆放与悬挂。这一时期的艺术空间是一种私密、居家的空间,一种主要面向藏家和上层阶级的类似会客厅式的设置。空间内的绘画和雕塑被随意排放在墙上或底座上,画框之间没有空隙,整个房间的墙壁就像贴满了画作。杰尔马诺·切兰特(Germano Celant)认为,这种单个艺术品之间空间的缺乏意味着人们建立有机统一的“艺术宇宙”的愿景,其目的是强调语言,而不是单个短语(绘画或雕塑)。这一时期的展览大抵只是履行了“收集”(collect)的动作,缺乏“组织编排”的能动性,将绘画和雕塑汇集到一个物理空间,目的是形成整体感知,而非解释性的逻辑。这与此时展示的目的是一致的,堆叠式的展示可以暗示“财富和名誉的积累”“战利品的炫耀”以及“民族主义精神的凝聚”。尽管早期的经典大师展动摇了博物馆体制的“永久收藏”,剥离出以借来的经典大师作品为主体的“临时展览”,并就此让作品和展览而非博物馆的概念联系在一起,但这种学院派的展示方式显然削弱了作品本身或艺术家个体的影响力。切兰特称这种展示方式为定量的、说明性的展示方式,并成为15世纪到19世纪很长一段时间内展示的主要手段。19世纪中期以后的展示开始强调个人作品、群体或派别作为主题的陈列,作品和作品之间的安置出现间隔,并由此建立了某种内在的匀质且线性的语言学层面的关联,尤其是针对某一艺术家的回顾展。切兰特认为,这种有节奏的空间测量扩展了作品之间的联系,进一步创造了一种说明性的措辞,通过这种方式,物体可以根据它们的相似性和对比度进行排列,从而在规律性或总体规划的基础上创造出展览的视觉和体积条件。直到20世纪早期,大多数的展览仍然秉承着说明的传统,分析和解释的修辞逻辑仍然没能进入展示和陈列的编排当中,比如当时根据艺术运动进行分组实施的展览。这样一种对流派、主题或单一艺术家的陈列展示,类似于一种分类,和当时工业文化的发展息息相关。分类更有利于建立一套统一的话语体系来对特定的对象进行识别和阐述,哪怕这一行为带有一定的强制性,而此时的艺术空间,墙壁和周围环境的存在被作品之间的联系吞噬,仿佛悬置的思维导图,构成的只是某一单一主题内的作品关系网,但这种关系网并没有什么实际的创造性产出,换言之,仅仅是一种字面意义上的展示,唯一的区别发生在展览和展览之间,而非展览中的艺术品之间。[4]

图2:军械库展现场,芝加哥艺术学院,1913年

1913年的美国军械库展(Armory Show)开启了展览突破单一语义的“展示”或“陈列”之先河,也吹响了“现代”展览的革新号角。展览不再限于旨在对公众起教化作用的经典大师展,抑或艺术家的主题回顾展,更重要的是和军械库的环境结构积极融合,试图延伸观者的心理和感知空间。墙壁和空间结构不再是隐性或非参与性的,艺术与建筑开始在更大的场域内交织。整个展览约1600件艺术作品,按照动态感知的原则安排,将单个房间设计为菱形或八角形的半开放空间,按照从A到R的序列排列。所有的艺术品都像冰山一样漂浮在墙壁和地板的大型表面上,吸引着观者的目光,并如冰山一角般引领着他们的视觉方向。切兰特认为,军械库展的主要贡献在于从定量到定性的转变,展览成为有计划的组织,并提供了文化生产的积极证据。同时,展览定义了一个具有选择性的场域——批判的或是经济的、语言学层面的或是主题性的,从而将作品从它的历史和生产背景中分离出来,将其置于抽象的边缘。[5]

从经典大师展、沙龙展到后来的主题展,及至军械库展,发生重要变化的是空间结构的干预以及墙壁扮演的角色。早期会客厅式的展出空间、墙壁的丝绒装饰、巴洛克雕花的墙裙都在致力营造一种氛围感,旨在烘托大师之作的艺术性和审美体验,但不会对艺术品本身产生再创造的附加影响,即艺术品自身的语义系统没有被打破,空间由艺术品来定义。随着展览史的发展,到军械库展之时,艺术品开始被空间定义,它们本身的语义系统被其空间中所处的位置和展览结构所侵入,重新创造出一套新的基于艺术和建筑互动的总体性话语关系。同时,从会客厅式的家庭空间转向大型工业仓库,决定了绘画、雕塑等已难以满足空间的体量要求,从而催生了装置及整体空间设计的出现,在更大的参与层面将艺术和建筑联系在一 起。由此,一种基于创作和设计,而非聚集和被动展示的展览实践开始进入公众视野。

二、变革:利西茨基的展示房间

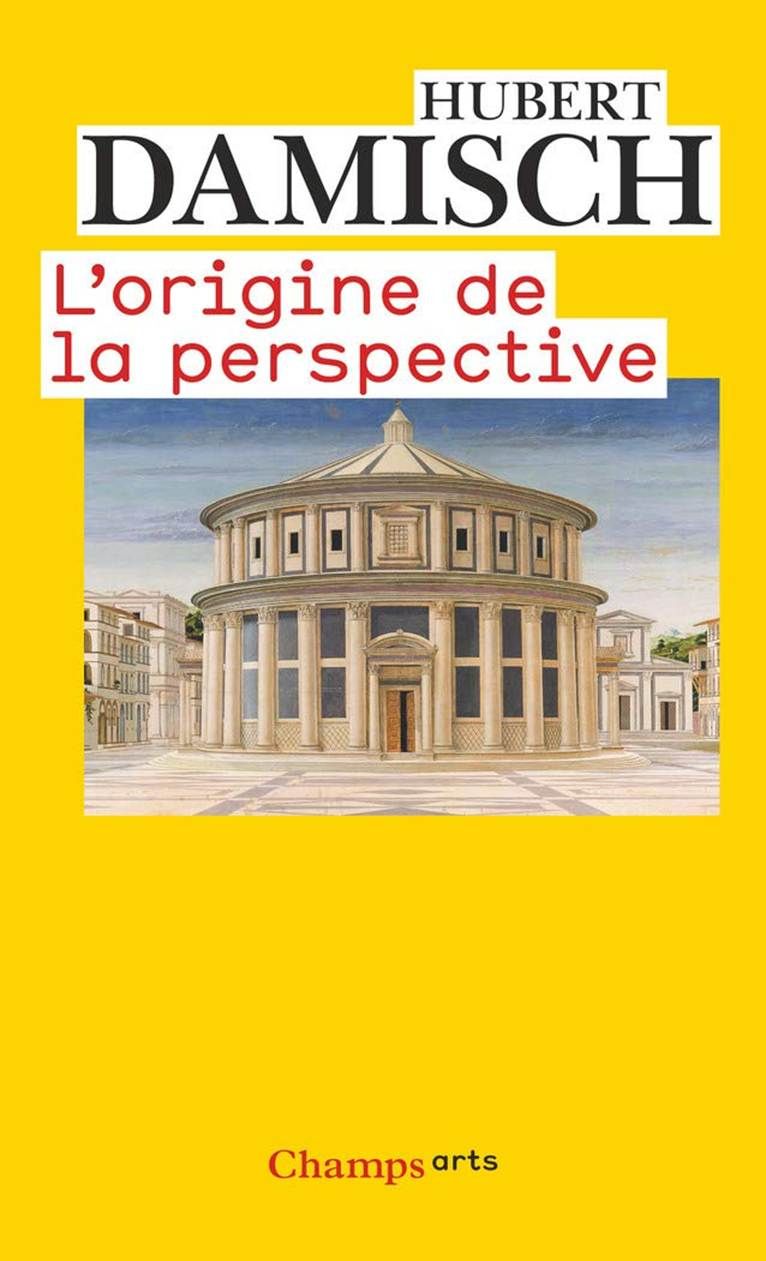

俄国前卫艺术家埃尔·利西茨基(El Lissitzky)在20世纪20年代末至30年代设计的一系列展览空间,很好地诠释了这种基于创作和设计的展览,他将其艺术作品《普鲁恩》系列(Proun Series)的创作理念加以外化,从而构建出一套激进的展览逻辑和策略。1923年他设计了《普鲁恩房间》(Proun Room);1926年,他又为现代艺术贡献了两个特殊的空间:一个是为德累斯顿国际艺术展(Interationale Kunstausstellungen)设计的临时空间——《建构主义艺术房间》(Raum fuer konstruktive Kunst),另一个是在德国汉诺威州立博物馆(Provinzial museum in Hanover)为抽象艺术设立的永久空间——《抽象橱柜》(Abstraktes Kabinett)。《普鲁恩房间》是一个没有方向的真空世界,任何一点都可作为产生结构的方向。这种拓扑空间因此消除了所有可能的参考。在《建构主义艺术房间》和《抽象橱柜》中,利西茨基的策略是用背景的视觉多样性代替《普鲁恩》画作在空间转化中被抑制的拓扑变换。墙壁在这里是视觉背景而不是艺术作品的载体,所有的墙壁上都安置了均匀间隔的板条,一面漆成白色,另一面漆成黑色。随着观看者的移动,墙壁呈现出从白色到灰色再到黑色的渐变过程,而这个过程是可逆的。观者与墙面的相对位置代替了画作中轴线的选择,色彩的变化则代替了画面想象空间的转换。此外,鉴于观众的参与是产生《普鲁恩》核心美学“可逆性”的重要因素,利西茨基在展厅中选择了可以被滑动的金属网格来覆盖部分画作,以鼓励观众探索和发现作品本身与作品和空间之间的关系。这个想法走在了时代的前端。他不满足传统的将艺术置于某个隐喻性神坛上的沉思与膜拜,而是致力发展一种普遍的形式,邀请公众成为艺术创作的一部分。

图3:埃尔·利西茨基《普鲁恩》,1923年

在展览中隐藏而非展示作品,打破方向而非引导观众,追求互动而非沉思,创造一种可逆的探索而非给定线索,这些策略在当时都不是正统的展览思路。利西茨基更多的是在设计一个概念性的空间,而非仅仅在空间中陈列作品。作品作为子空间与更大的展示空间一起创造了一种关系,并通过这种关系重新定义展览空间。同时,在空间布置的具体实施上,利西茨基强调他的作品《普鲁恩》不是绘画,而是应该水平存储的“文件”。伊夫·阿兰·博瓦(Yve-Alain Bois)认为,这种从垂直到水平的转变实际上是物体和观察者之间关系的图像模式的反转。[6]因此,观众与艺术品之间的关系不再是“观看”,而是“制作”。[7]《普鲁恩》作为文件,可以被视为蓝图、计划和说明书,观者可以据此创造一个新的世界。

图4:埃尔·利西茨基《建构主义艺术房间》,1926年

这一空间和关系转向背后对应的是在更大的革命背景(俄国十月革命)之下,艺术创作的一种范式转变——从faktura到factography的转变。[8]在faktura中,作品被理解为物质过程的痕迹(图像事实);而在factography中,作品通过某些策略,比如蒙太奇的对比,构成了对记录下来的“事实”的语义化。[9]本杰明·H.D.布赫洛(Benjamin H.D. Buchloh)表明这一转变的诱因是超然的审美态度不再适合当时的紧急情况,但同时革命背景下所呈现的现代主义传统也无法再满足公众的需要。利西茨基的创作理念包括展览策略,既是对当时“受众关系危机”的一种回应,也是在工业化的社会主义社会中尝试寻找与大众沟通的新方式。

利西茨基作为艺术家兼“策展人”、他的敏锐之处在于他的艺术创新与时代洪流形成了一种复调、一种唱和、一种奏鸣曲的共生,而非被革命形势裹挟。即便他之后受命于苏维埃政府,出于政治宣传目的所设计的《苏维埃展示馆》(Soviet Pavilion),也没有让渡设计上的美学考量和factography范式的蒙太奇手法。当然,在20世纪初的时候,“策展人”的现代概念尚未成形,利西茨基的角色更多的是一个“设计者”。然而,当“策展人”尚未出现,展览逻辑不是“陈列”“展示”而是“设计”和“创作”的时候,它反而更接近艺术。

利西茨基的设计改变了整个展览机制的历史。他基于《普鲁恩》设计理念对环境和作品的控制,实际上形成了一套整体性的“艺术装置”。空间的整个现象学被检视,使得装置本身在建筑中占主导地位,并在艺术和建筑语言系统之间建立直接的对应关系,使其服从于观者创造性的过程。利西茨基试图将墙面扩展至艺术作品中的策略带来了两个发展方向:一方面,对锚定式墙的反对使得艺术装置从其静态束缚中解放出来,为展览创造了新的空间可能性——艺术品(尤其是绘画)从前景/背景、垂直/水平的二维展示中挣脱出来。1934年,格罗皮乌斯(Walter Gropius)和施密特(Hans Schmidt)为展示有色金属而设计的管状金属结构在空间中形成了旋转的“球形感知”,很好地说明了这种对墙壁先天局限性的排除,暗示了视觉概念凌驾于物体之上;另一方面,墙壁参与创作,使得空间成为结构的功能,而当它本身具有功能时,艺术品便不再能够定义空间,预示着后期“白立方”空间的出现。墙壁和建筑结构既是艺术的容器也是展示对象,任何进入空间的物体都被镀上艺术的“光晕”,哪怕是墙角的灭火器或是挂画的扳手。[11]

图5:埃尔·利西茨基《苏维埃展示馆装置》,1928年

“白立方”的出现不仅意味着博物馆作为机构的体制化,也意味着展览语义的进一步固着——展览更加紧密地和机构的场所黏合在一起,好像除此以外的空间都不具备合法性和有效性。利西茨基将展厅结构和艺术品整合为装置,最初目的在于装置作为视觉机器的产出和创造力,然而到了“白立方”时代,任何展品的陈列都失去了物理属性,艺术品仿佛漂浮在一个真空的、中性的,且驱逐所有感官骚动的世界。在这里“展示”的修辞由机构代理,就像中世纪的教堂或文艺复兴时期绘画的度量空间,所有具有主观性色彩的东西都被客观化。甚至展厅内的座椅也被取消,观者的沉思被各种包裹着博物馆和画廊的现代材料的反射光所取代,即便在一些供游客小憩的地方,大量的图录和阅读材料占据了他们的双眼和大脑,艺术品本身似乎不再重要。利西茨基所追求的观者与装置环境的互动一去不复返,“球形感知”更像是天方夜谭。动态的、时间性的视觉被现代画廊冻结,此时艺术品更像是装饰,而墙壁或建筑结构成为感知的主体。奥多尔蒂(Brian O'Doherty)把这种“从生活到形式价值的感知转换”称为“现代主义的致命疾病之一”,它的结果是环境成为绘画的新内容。[12]

三、 逃离:利吉娅·克拉克的(非)艺术实践

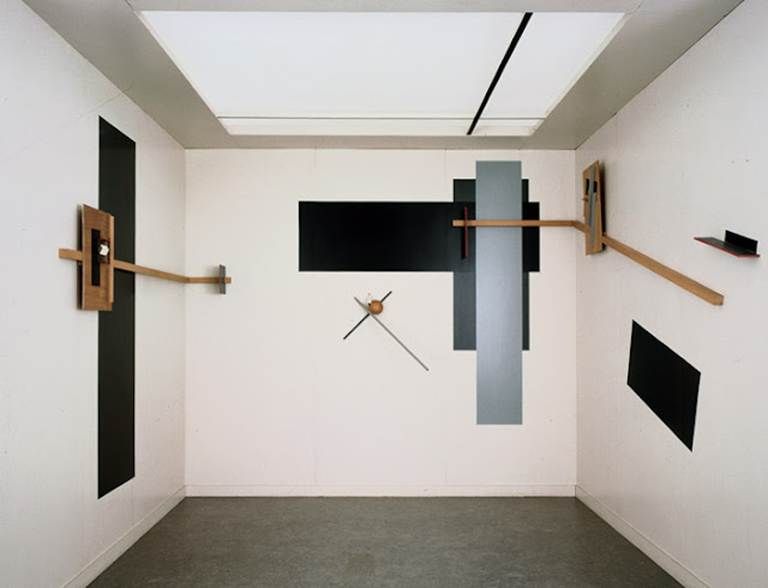

20世纪中期,在博物馆和画廊的展览体制愈发僵化之际,一些前卫艺术家开始了“逃离博物馆”的实践。巴西前卫艺术家利吉娅·克拉克(Lygia Clark)以放弃艺术为名,拒绝进入博物馆和画廊则是这类实践的代表。克拉克宣称放弃艺术,并没有让博物馆和美术馆放弃她。伦敦泰特现代美术馆(Tate Modern)和纽约现代艺术博物馆(The Museum of Modern Art)依旧为她举办了个人展和回顾展。在泰特现代美术馆常驻展的展厅里,她于1960年创作的作品《生物》(Bicho)被放进玻璃罩内,置身于建构主义和新混凝土艺术的群展之中,毫不起眼。乍一看,那是一个不明所以的由不锈钢制成的摆设,没有任何美感、功能或艺术性,当人们踏入展厅,看见克拉克那些躺在玻璃罩下的作品时,他们看见的已然不是克拉克创作的作品,而是博物馆语境下的作品,是博物馆的框架赋予了它意义(如果有意义的话),而非克拉克本人的创作意图。换言之,它成了博物馆的产品。展览的美学成了历史上特定的展示地点。而非单个艺术作品的生产时刻。[13]

图6:利吉娅·克拉克《生物》,铝合金,1960年

《生物》的激进和前卫在博物馆里荡然无存,它作为“活的有机体”的概念已经死去。在葡萄牙语中,Bicho的意思是“动物”“野兽”或“生物”。克拉克所设计的《生物》是一组由金属板和铰链组成的可操作装置,它的控制不是完全自由的,而是受其内部结构的限制。克拉克认为《生物》是一个“活的有机体”,从它的名字就可以清楚地看出,而且它的各个部分在功能上是相互连接的,就像人的肢体和器官一样。它不是一个摆设,它要求被观者或受众拿在手里摆弄,去切实体会金属板和铰链之间的连接,以及《生物》整体和人手/体之间发生的结构上的互动,去感受其中的一种微妙的抗衡,从而进一步体会“有机”“活力”和“生长”的概念。但是,博物馆显然剥夺了《生物》的创作逻辑,将其当作一种原材料纳入一种展览的逻辑,或者说,一种博物馆的逻辑。这不是一种展示,也不是一种再创作,而是类似一种“政治制度的材料演讲”。[14]

由此可见,泰特现代美术馆需要囊括所有的现代主义艺术的代表作品来展示它的权威,至于这些作品本身的语境如何能在博物馆语境中被还原,并不在其考量范围之内。

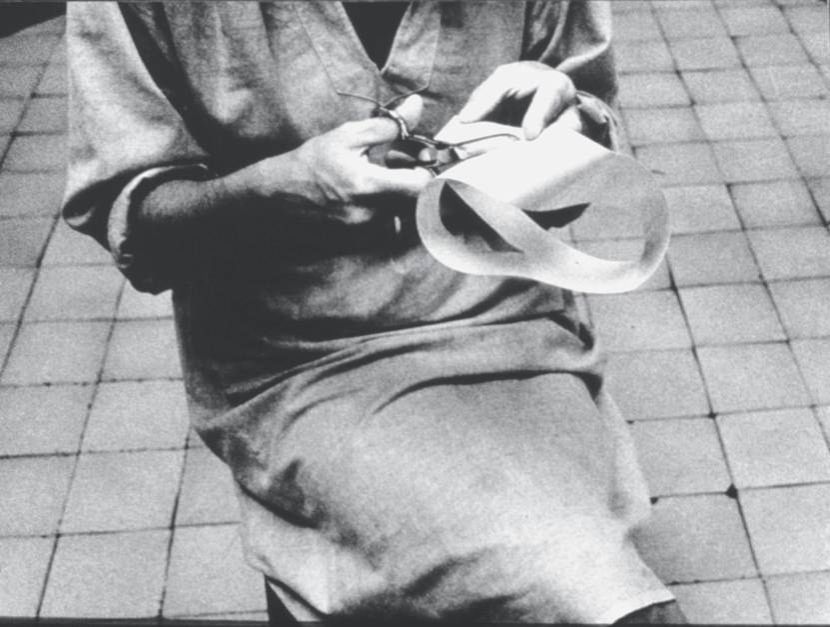

事实上,克拉克对博物馆的逃离是有原因的。因为她的大多数作品实在不适合在博物馆中作为一个“物件”来进行展示,比如她于1963年创作的《漫步》(Caminbando。在这个作品中,观众变为“参与者”,被邀请在此实践中不断地用剪刀切割一条莫比乌斯带(Mobius strip)。他们可以用剪刀从长条上的任意一点开始剪切,每完成一个切割周期,就避开前一个切割点,在向左或向右之间做出选择,以继续下一轮切割,直到纸带变得太窄而不能继续剪裁。

图7:利吉娅·克拉克《漫步》,纸带,1963年

莫比乌斯带是一种连续曲面的拓扑结构,没有正向和反向之分,打破了能指和所指的二元对立。带的空间是不可定向的,这颠覆了通常对欧几里得(Euclid)空间中定义的曲面性质的理解。结构的特殊性使得莫比乌斯带本身具有一系列可逆的相互关系,如内—外、前—后、左—右等。由于它们在莫比乌斯结构中的融合,这些关系反映了共生和整体的概念。克拉克不断切割的策略使参与者能够用剪刀“触摸”莫比乌斯带的所有表面,就像人类的两条腿,在只有一个“面”的环中“行走”。因此,通过对单一方向的颠覆,参与者能够同时感知包含在可逆的相互关系中的二分法和整体。

然而,《漫步》更多的是一种行动或过程,而不是一件艺术品。这里,克拉克对博物馆的抵制其实也是对艺术定义的消解。她所宣称的“放弃艺术”,很大程度上不是放弃“成为艺术”,而是放弃“定义艺术”。在这一实践中,观赏者不是面对作品的沉思者,而是在艺术形成过程中发挥作用的决策者和创造者。这里包含着一个激进的融合,即艺术家—客体—观者(参与者)的三位一体的融合。很难想象这样的深意如何通过一个展览完全表达出来。纽约现代艺术博物馆在2014年举办过一个克拉克的回顾展——Lygia Clark:The Abandonment of Art,1948-1988”,围绕克拉克创作生涯中的三个时刻或“轴”来组织,为了突出空间性在克拉克作品转变中的重要性,整个展览共展出了300多件作品。[15]

然而,纽约现代艺术博物馆的展览除了在展品数量和丰富性上远超泰特现代美术馆之外,仍旧没能实现克拉克的愿景——让观者变为参与者、创造者,去拿起并摆弄她创作的作品,去实施一个行动。人们无法在博物馆或美术馆安静地、持续地剪切一条莫比乌斯纸带,并进行类似冥想般的感受和体验,也无法领会那些触摸行为中的情感维度。那些展厅里所展示的绷带,类似防护服的衣物、医用检视镜以及一大群形态各异的“生物”,尽管人们可以根据墙上的标签大致了解它们的意图,却也悖论式地进入了另一个话语体系或修辞系统,这个系统由博物馆或机构构建,和艺术家的创作体系完全脱钩。

展览的展出需要具体的形式,但形式的表现在克拉克的作品中却是最不重要的。正如克拉克所指出的。“直接而卓越的行为是时间”[16]。基于时空的审美思考,对自我、他者与世界之间关系的探索,才是她真正关心的。对于克拉克这类艺术家全貌的把握,可能一本作品集和她自己书写的创作笔记会比泰特现代美术馆或者纽约现代艺术博物馆的展览更富有成效。对于这种形式即“形成”的艺术品该如何纳入展览,或者说该如何被受众接受是值得深思的问题。

图8:利吉娅·克拉克“The Abandonment of Art”展览现场,MoMA,2014年

但是,即便20世纪60年代的艺术实践大多建立在逃离、拒斥、封锁的反向实施上,至少展览的语义被撼动,不至僵化。然而及至当代,这种撼动愈发微弱,某些时刻我们似乎又退回到了展览史早期的那些说明性的展示,却又始终缺乏其由时代造就的经典性。同时,当代的疲软让“白立方”内外都不再具有激进的可能。就连我们此刻建立在“艺术空间”与“展览修辞”基础之上的谈论,也似乎难以逃脱既定语义范围的框定。这个时代的展览好像再也发明不出什么新的把戏,关于“新”的残酷真相早已被鲍里斯·格罗伊斯(Boris Groys)揭示:所谓“求新”始终和传统之间保持着一种特定关系,要么是肯定式的,要么是否定式的。[17]

四、创生:戈登·玛塔-克拉克的废墟切割

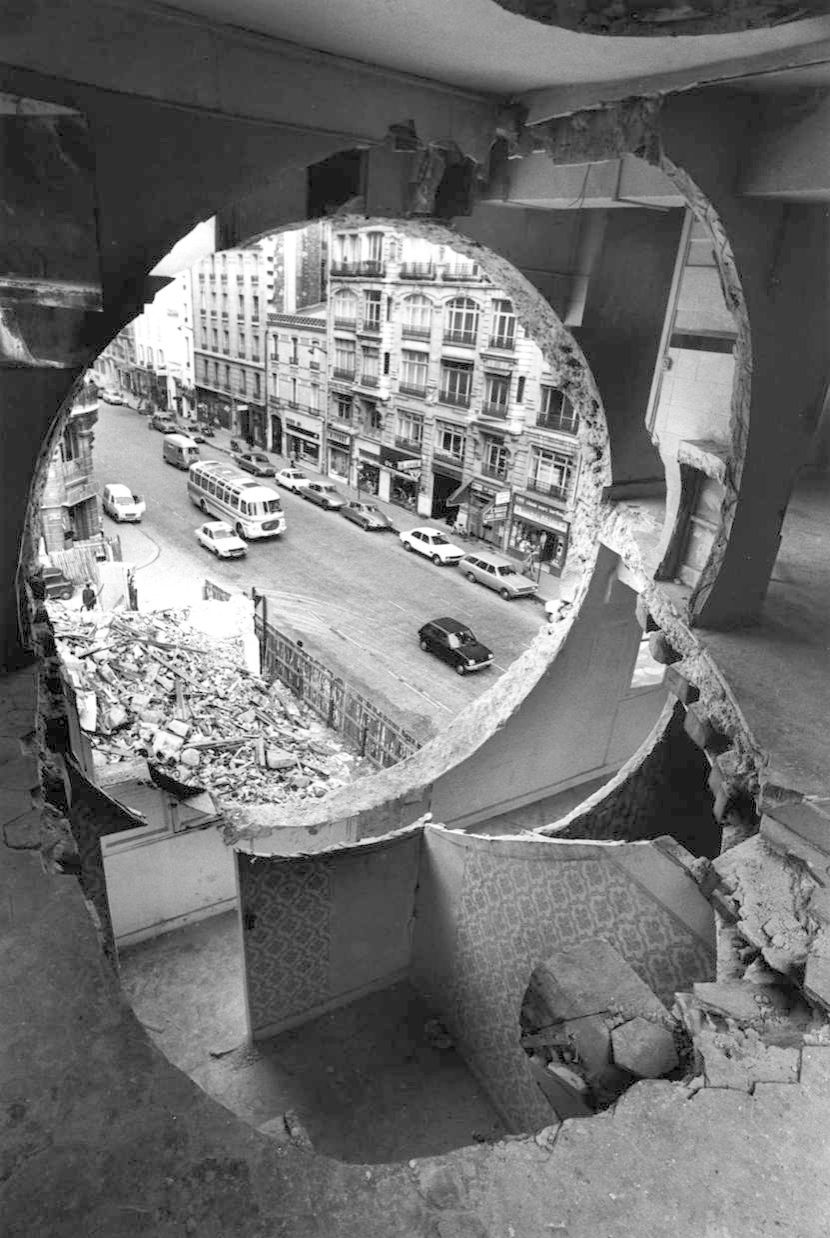

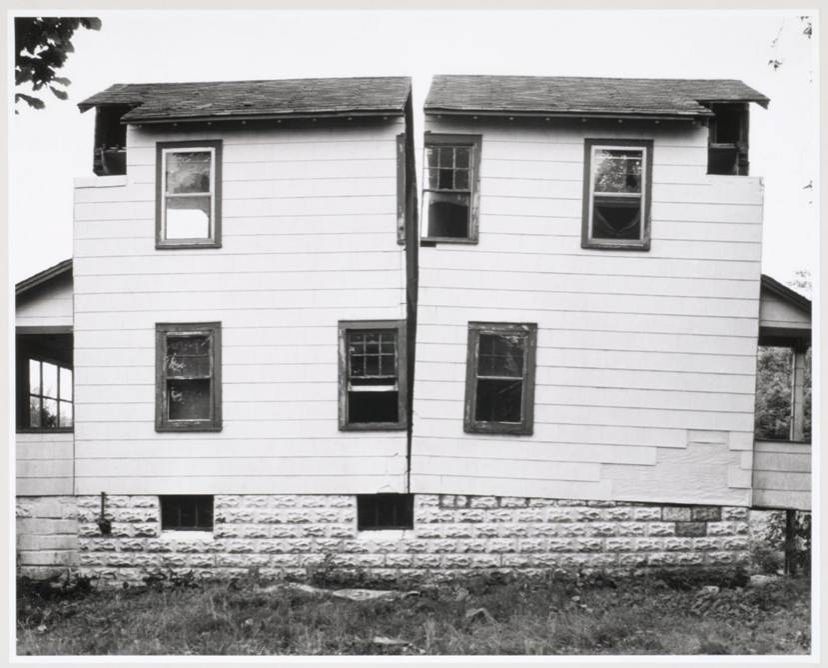

如果对前展览时代或展览史早期的回顾并不能提供有效的创新的话,踏出展览的边界可能是更好的选择。这里,本文想引入戈登·玛塔-克拉克(Gordon Matta-Clark)的切割实践作为展览“求新”的假设。很显然,没有人会将他的一系列作品看作展览本身,但本质上,它就是一种“display”,一种动词意义上的“展示”。任何记录他的那些具有宏大叙事乌托邦的“切割”的视频,不管它们身处何种场域——博物馆、画廊、街头的LED还是互联网,它们都具有展览的性质。

基本上,他短暂但高产的艺术生涯就可视为一个回顾展,主题为“切割废墟”(cutting ruins )。无论是他的《布朗克斯地板》系列(Bronx Floors,1972年),包括Thresholes,《分裂》(Splitting).《日末》(Days End),还是后期的《墙纸装置》(Walls Paper),都一以贯之延续着“切割”的主题和行动。他的切割策略极具哲学意味,通过一种与“建造”反向的实施和意义上的悖论,用一种“破坏式”的方式去“生产”新的意义,赋予建筑新的功能。这里,玛塔-克拉克的切割对象不再是传统意义上的“建 筑”,而是那些供给人们居住、生活,并在价值系统里流通的建筑。建筑不再按照它们的功能区分,尤其是实用功能,那些被标准化、体制化的以及类似于纽约SoHo老城区改造不断高端化的陈词滥调,一概被解码和抛弃。城市此时此刻只是一个“材料库”,而建筑(不是房屋、写字楼、酒馆)无论是使用中的,还是老旧的有待拆除的,都只是“原材料”,是“切割”重新赋予它们意义,而不是功能。这是玛塔-克拉克对勒·柯布西耶(Le Corbusier)《走向新建筑》(Vers Une Architecture)教义的反抗。切割本身是反功能主义的,其本质是打破一切固有的枷锁、那些僵化的陈规。当我们重新检视我们和城市和周围建筑、楼宇的关系时,这本身就是一种重生。

图9:戈登·玛塔-克拉克《圆锥相交》切割项目,1975年

事实上,玛塔-克拉克本人于1974年和他的艺术家团体曾共同设计了一个传奇而又难以捉摸的展览——Anarchitecture。该展览名取自“anarchy(无政府状态)”和“architecture(建筑)”的结合,而玛塔-克拉克所在的团体也与展览同名,叫作“Anarchitecture Group”。整个展览是一个关于艺术与建筑交互关系的匿名摄影展,更多的是作为一个可供持续讨论的参考点,尽管这些讨论几乎完全缺乏证据。玛塔-克拉克建议每个小组提供固定尺寸的黑白照片,在同一个暗房冲洗和印刷,然后以小组的名义匿名展出。当然,这些规则很快就被打破了,参与的艺术家选择用拼贴画、文字碎片、织物、声音和热灯等媒介来进行创作。Anarchitecture展览的部分选图被刊登在1974年6月的《闪光艺术》(Flash Art)杂志上,这种展览与艺术界出版联手的经典组合宣告了一场新运动的诞生,正如杰尔玛诺·切兰特(Germano Celant)于1967年在《闪光艺术》上发表的文章宣布了贫穷艺术(Arte Povera)的诞生那样。从世俗意义上来看,不能说Anarchitecture是一个成功的展览,因为真正看到这个展览的人少之又少,并且这个展览像一个未完结的小组讨论,始终保持着一种“进行”的状态。玛塔-克拉克本人也非常遗憾地在一次采访中表示:这个展览虽然“从未得到强烈的表达”,但该展览更大的意义是成为未来玛塔-克拉克更激进的实践策略的索引。詹姆斯·艾德礼(James Attlee)认为Anarchitecture是一种对从未存在过的趋势的宣言,一种居住在历史同一时刻的创造精神的暂时联盟。或者,正如卡罗琳·古登(Caroline Gooden)所说,“Anarchitecture是戈登头脑中正在进行的工作”。从这个意义上来说,Anarchitecture的启示作用又是后世任何一个关于玛塔-克拉克的展览所无法超越的。[18]

至此,玛塔-克拉克的艺术实践不仅质询了展览的边界,也引发了对“什么样的展览是成功的展览”的思考。如果说展览往往将艺术品或藏品作为原材料进行重构,那么玛塔-克拉克的策略是将整个城市作为策展对象,将城市的建筑(通常是废墟)作为原材料,解码和重新定义“破坏”与“建设”,并在此基础上重建“废墟”。这种重建和艺术创作中的“再/去语境化”本质上是相通的,由此,废墟成为艺术品,城市成为策展空间。当展览的边界被打破,在空间和时间上被无限拓展的时候,是否更有可能走出现代性的僵局?

图10:戈登·玛塔-克拉克《分裂》,1974年

“白立方”内的展览以一种高度可视的政治逻辑凝结成一套话语修辞,博物馆或画廊在现代性的实施上更倾向于把空间作为策展重点。自极简主义以来,“把关系从作品中剥离出来,使它们成为空间、 光线和观众视野的功能”似乎成为博物馆或画廊的实践倾向。[19]现代意义上的许多展览,艺术品已经从中撤退,情感维度衰减,更多的是对空间强度和刺激的反应。罗莎琳·克劳斯(Rosalind Krauss)称这种强度为一种“奇怪的补偿性、装饰性愉悦”的强度——一种被奇特的欣喜支配的自由飘浮的、超脱个人感情的感觉。[20]如何解决展览中艺术品作为生产过程层面的语义衰减,以及观者和艺术品之间情感与交互性的减弱?玛塔-克拉克的实践没有直接回答这个问题,但是他对空间的策略并不是一种对关系的剥离,相反,其中包含了艺术与房产、艺术家与周围环境之间关系的复杂维度。因此,他的全部作品不仅标志着他自己的艺术发展,展示了一种新的城市生活形式,而且见证,甚至建构了20世纪70年代纽约SoHo区的历史发展。

当然,把城市作为策展对象多少有点乌托邦的色彩,不可能每一个展览都能做到如此宏大的叙事,或者成为一种索引。在娱乐至上的年代,可能兼具趣味和休闲功能的展览更能受到大众的追捧,比如盛行其道的各类类似旅游景点的“网红展览”。这是一种无可厚非的选择,就像本文开头基于语言学的分析那样,展览本来就应该是多形态、多元化的,但是展览不应打着“多元化或者多样性”的幌子悄无声息地迁移至另一种更为贫瘠的语义固着(也许我们不得不承认这是一种庸俗化的趋势)。如果我们放弃对展览的乌托邦式的追求,那是否也意味着或多或少放弃了对艺术本质的追求。也许是时候让我们回到展览起源的时刻,去进行一个没有空间设定的展览,维持一个可能持续数年的展览,回到最初展览作为一种仪式性的游行时刻,来激活展览在其定义之前的丰富形态与内涵。

五、余论

综上所述,当我们在讨论展览的时候,我们要讨论什么?展览常常是一个肯定的叙事,若非如此,就无法成为一个展览。但这种肯定的叙事不可避免地需要展示对象在逻辑和语义上做出一定的,甚至全部的让渡。正如布鲁斯·弗格森(Bruce W.Ferguson)指出的那样,没有任何展览在任何意义上是纯粹的;相反,它们是混合欲望和价值的结果,这些欲望和价值来自一个利益网络,从学术到经济,从符号到制度,从专业到业余,作为一种口头或未经口头一致的假设的混合,[21]展览在作为媒介传达某种讯息的时候,它本身就是信息。尤其在疫情期间Zoom和腾讯会议的“房间”似乎更适合信息时代的展览空间,在这里,展览挣脱了物质世界的维度,无论时间上还是空间上,在一个“超空间”内发挥作用。展览的边界正在流动,或者说一直处在流动的状态。它的艺术空间的变迁,是对博物馆或美术馆等实体场馆的依附与剥离;它的修辞,无论是被动说明还是主动解析,无论是展示还是创造,无论是悖论还是结论,也一直在交替与轮回。对当代的展览来说,对展览史上艺术空间和修辞的回顾,不仅仅意味着“重返”(re-turn),它更像是利奥塔的“重写”(re-writing) 概念,“re-”不再是重复或回到原点,而是与书写相关,通过这种重写,使原本不可见的东西变得可见,得到启示。哲学家齐格蒙·鲍曼(Zygmunt Bauman)曾指出,一百年前,“现代”(modern)的意思是追求“完美的最终状态”,现在它意味着无止境的改进,看不到“最终状态”,也没有人希望看到。[22]展览亦循此番定义,它在当下展出,也悖论式地消解着当下,指向过去,或成为未来的索引。

图11:戈登·玛塔-克拉克“Anarchitecture”展览图片,1974年

注释:

[1]卡罗琳·冯·艾克、爱德华·温特斯编,李本正译,视觉的探讨[M].南京:江苏美术出版社,2010:40-52.

[2]同上

[3]弗朗西斯·哈斯克尔著,翟晶译,短暂的博物馆:经典大师绘画与艺术展览的兴起[M],南京:江苏凤凰美术出版社,2020:1-30.

[4]本自然段的研究和引文,均综合自: Germano Celant.A Visual Machine: Art Installation and Its Modern Archetypes,in Reesa Greenberge,Bruce W.Fergusno,and Sandy Nairne eds. Thinking About Exhibitions[M]. London:Routledge,1996:260-270.

[5]同上。

[6]Yve-Alain Bois.From-∞ to+∞ Axonometry, or Lissitzky's Mathematical Paradigm, in Municipal Van Abbemuseum ed.El Lissitzky,1890-1941:Architect, Painter, Photographer, Typographer[M]. Eindhoven: Municipal Van Abbemuseum; London: Thames and Hudson distributor,1990:27-33.

[7]同上。

[8]同上.

[9]Yve-Alain Bois.,El Lissitzky: Radical Reversibility |J].Art in America,76(April,1988):160-181.

[10]同上。

[11]Germano Celant. A Visual Machine: Art Installation and Its Modern

Archetypes, in Reesa Greenberge, BruceW, Fergusno, and Sandy Nairne eds. Thinking About Exhibitions [M].London :Routledge,1996:260-270.

[12]同上。

[13]Bruce W.Ferguson.Exhibition Rhetorics Material Speech and Utter Sense, in Noreen Tromassi, Mary Jane Jacob and Ivo Mesquita eds.American Visions/Visiones de las Américas: Artistic and Cultural Identity in the Western Hemisphere [M].New York: ACA Books/Allworth Press,1994:126-136.

[14]Lygia Clark. Writings by Lygia Clark 1960-1963,in Cornelia H. Brutler.ed.Lygia Clark:The Abandonment of Art [M].New York:MoMA Publications.2014:158-163.

[15]Clara Lopez.“Lygia Clark ‘The Abandonment of Art,1948-1988’at MoMA New York”, http://moussemagazine.it/lygia-clark-moma2014/,2021-02-14.

[16]Lygia Clark.Writings by Lygia Clark 1960-1963,in Cornelia H.Brutler,ed.Lygia Clark:The Abandonment of Art[M].New York:MoMA Publications,2014:158-163.

[17]鲍里斯·格罗伊斯著,潘律译.论新:文化档案库与世俗世界之间的价值交换[M].重庆:重庆大学出版社,2018:导言页.

[18]本自然段的研究和引文,均综合自:James Attlee. Towards Anarchitecture: Gordon Matta-Clark and Le Corbusier [J].Tate Papers,no.7(Spring,2007),https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/07/towards-anarchitec-ture-gordon-matta-clark-and-le-corbus-ier,2021-02-14.

[19]Rosalind Krasuss.The Cultural Log-ic of the Late Capitalist Museum [J].October,Vol.54(Autumn,1990):3-17.

[20] Rosalind Krauss.The Cultural Logic of the Late Capitalist Museum [J].October,Vol,54(Autumn,1990):3-17.

[21] Bruce W.Ferguson.Exhibition Rhetorics Material speech and utter sense,in Noreen Tromassi,Mary Jane Jacob and Ivo Mesquita eds.American Visions/Visiones de las Américas:Artistic and Cultural Identity in the Western Hemisphere [M] New York:ACA Books/Allworth Press,1994:126-136.

[22]Zygmunt Bauman.Foreword to the 2012 Edition,in Liquid Modernity[M].Polity,Malden,2012:viii.

潘靖之 | 复旦大学哲学学院艺术哲学系博士研究生

编辑:黄碧赫 孙小蕊

设计:孙小蕊

审核:沈森

审定:王璜生