广州美术学院美术馆恭祝大家新年快乐!

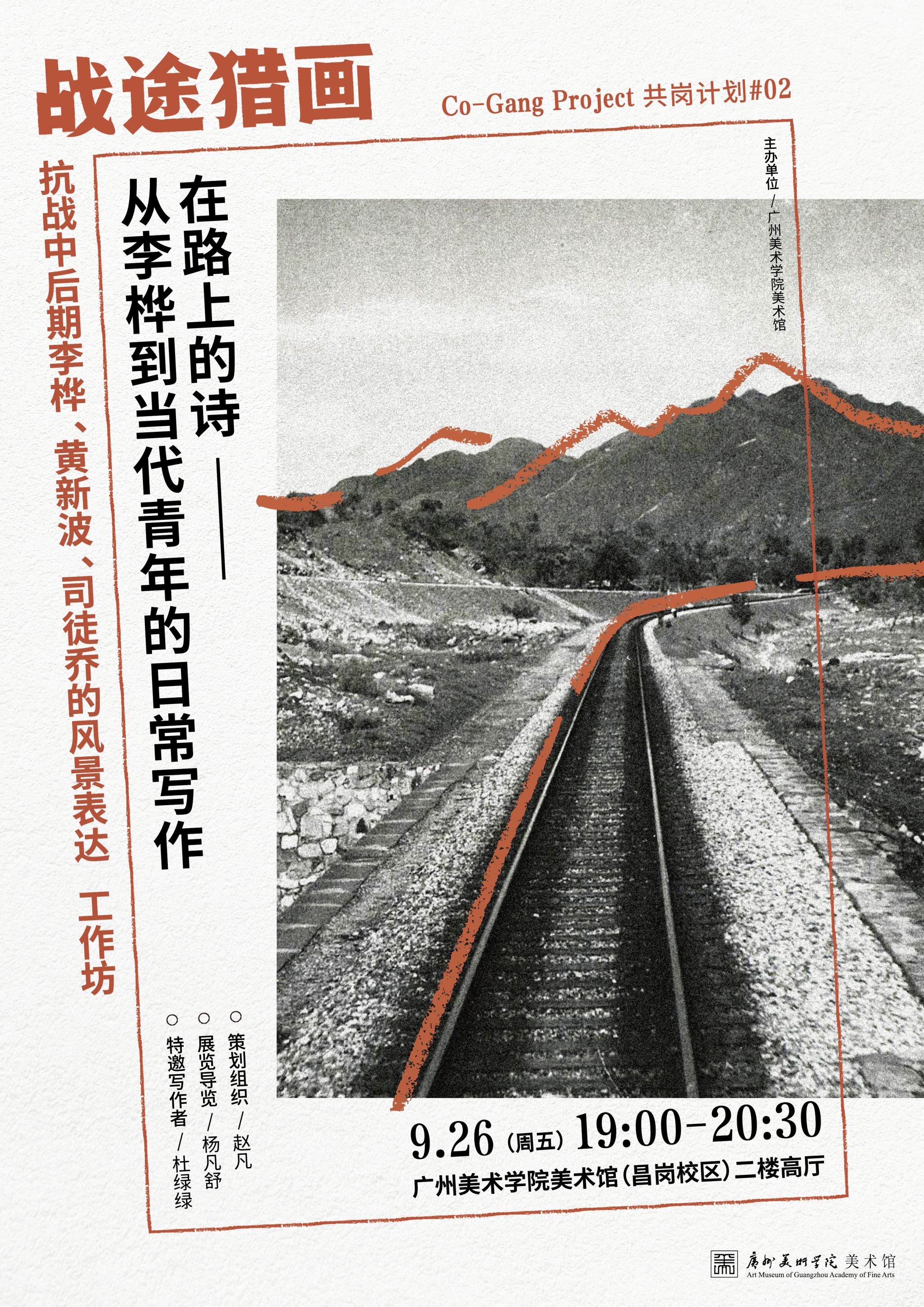

活动时间:9月26日(周五)19:00-20:30