编者按:本周推送苏典娜的《全球语境中的三个“世界剧场”:对中国当代艺术的海外建构与传播的反思》,原载《画刊》杂志2025年第1—2期。本文探讨了中国当代艺术在海外建构与传播中的复杂动态,聚焦“世界剧场”这一核心概念的三种不同表现形式及其文化政治意涵。作者通过对艺术作品、展览实践与全球艺术生态的分析,揭示了中国当代艺术在跨文化语境中所面临的接纳、误读、争议与重构过程,并强调双向批判性思维的重要性——既需审视外部世界的解读机制,也需反思内部创作与接受的真实境况。

全球语境中的三个“世界剧场”:对中国当代艺术的海外建构与传播的反思

文 | 苏典娜

一、引言

在全球化的语境下,随着中国经济实力的发展,中国当代艺术如何作为一种提升文化竞争力的艺术实践对象,参与国家形象的海外建构与传播之中,是一个值得我们深入思考与讨论的问题。如何应用一种“内”与“外”的批判性思维,以此反观全球语境下的中国当代艺术的海外观察,成为一种探索问题答案的理论途径:一方面,是“向外”的理性观察他者,我们可以借西方世界对中国当代艺术的不同程度的接纳度与复杂的认知,来窥探西方当代社会内部的社群矛盾与观念分裂,以及这种社会断裂如何作用于西方群体内部对“中国”“中国艺术”“中国当代艺术”的认知;另一方面,是“向内”的自我审慎思考,反思中国当代艺术实践的海外接受与传播问题,反观中国当代艺术的内部创作、生产和消费,如何作为一种更为本质的、深层的中国当代艺术的现实境遇,遭受了来自外部世界对中国当代艺术所进行的口头的、书面的表达,包括评析、解读和误读,从而获得了一种新生的存在意义。

因此,本文借用全球化视野下的中国当代艺术研究视角,集中于“世界剧场”的三种指向与意义,分别从名为“世界剧场”的艺术家黄永砯的艺术创作、挂名“世界剧场”的纽约古根海姆艺术展览,以及一种新的国际政治经济形势中的“社会动荡与和平共存的二元性”的“世界剧场”下的艺术生态进行探讨。

图1:《1989后的艺术与中国:世界剧场》会员之夜现场,2017年10月6日

自1979年以来,首届“星星美展”的艺术家们在中国美术馆外的公开展览不仅进入了公众视野之中,也成为《纽约时报》等海外媒体和批评家、学者的评论和研究对象;由此,中国当代艺术开始面对历史与当代、西方与东方的彼此互动与博弈,其本土实践与海外观察成为两条研究当代中国视觉文化的重要线索,相互冲突、交融与共生。在40年后的今天,我们更需要思考如何理性面对陌生化的海外中国形象制造,如何借助中国当代艺术在海外机构与公众舆论中的“认可”与“解读”。尽管这种“认可”和“解读”可能是基于西方当代社会对异域的向往和想象,甚至“误读”,而带来了一种跨文化的现实对象的“失真图像”;但我们不可否认,这样的中国当代形象的海外制造,带来了异质文化间的信息交流与传播。更重要的是:了解这种西方的中国当代艺术形象制造的来龙去脉,去整理、归档与辨析,而不是简单贴上“意识形态”或“后殖民批评”的标签,也促使我们更为客观地面对历史的文献与档案,思考在当下问题中的新生意义,而进一步扩大中国当代视觉文化的海外影响力,创造基于当代国际秩序的新生艺术生态规则,带来了一种新的可能性。

图2:古根海姆艺术博物馆《1989后的艺术与中国:世界剧场》家庭导览资料

二、作为艺术作品的“世界剧场”:一种反向乌托邦

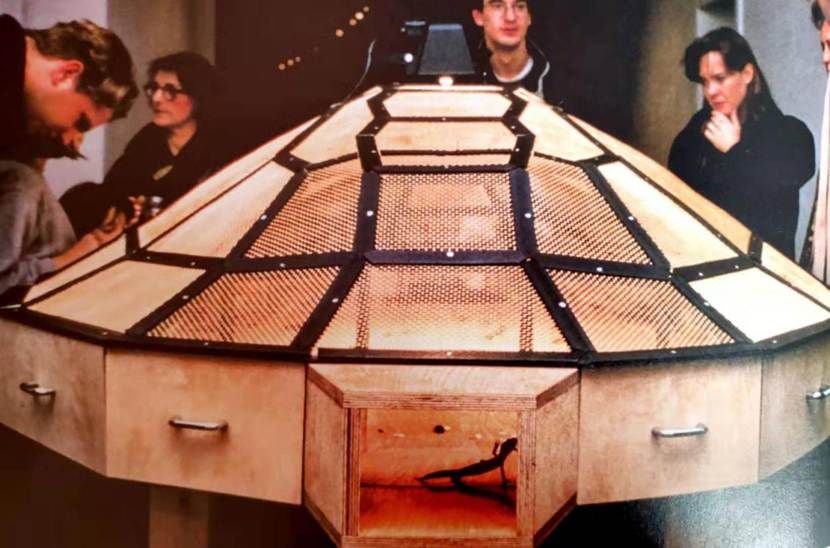

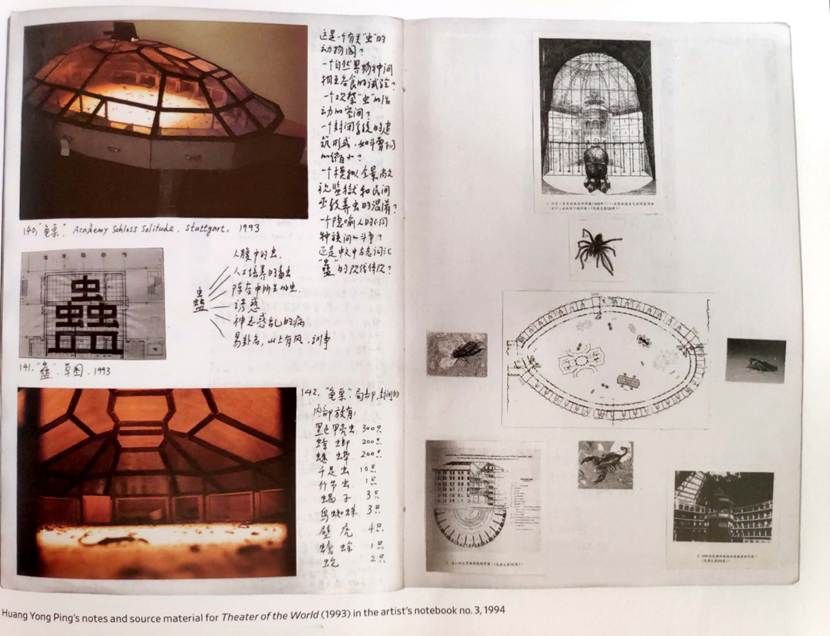

第一个“世界剧场”,来自黄永砯的装置作品《世界剧场》,该作品源于1993年艺术家在德国斯图加特“幽居城堡”(akademie schloss solitude)的驻留,关注中国传统道家思想、西方现代思想(以福柯《规训与惩罚》对现代社会结构中的权力理论的叙述为主)以及当今全球化社会所存在的矛盾之间的碰撞、共存的关系,用动物装置的禅宗式的隐喻,引发了观者对世界与自我的重新思考。

图3:《1989后的艺术与中国:世界剧场》会员之夜排长队参观的观众,2017年10月6日

黄永砯在1989年参加“大地魔术师”并迁居法国巴黎,至此他对动物形象作为创作素材产生了兴趣。在“大地魔术师”上展出的《爬行动物》,将洗衣机里搅过的报纸堆集成龟形坟冢。他之后的《世界剧场》等系列作品,延续了对龟、玄武、蛇的形象的兴趣。1993年的《世界剧场》,是一个封闭系统的龟桌,围绕着中心建构了许多小抽屉,封闭的内部放有黑色甲壳虫、蟑螂、蟋蟀、千足虫、竹节虫、蝎子、鸟蜘蛛、壁虎、蟾蜍和蛇,展览时打开抽屉门,这些生物进入了一个物竞天择的人造公共空间,生活在一个自由又弱肉强食的空间里。在黄永砯的作品创作笔记中,我们可以看到他对这个模拟、复制、微缩的生态空间之反思。他对自己的作品连续进行了七个追问,追问其模拟生态的实验、巫术宗教祭祀、微缩斗兽场和复制边沁的全景敞视环形监狱、对不同种族间的斗争隐喻的意义,最终落脚于对中文“蠱”字的追根溯源与多重解读,这也继承了艺术家强调的作品的开放性的创作策略。

就像艺术家邱志杰对黄永砯“世界剧场”的解读:“波依斯的蜜蜂社会是一个正面的乌托邦;蜜蜂社会是人类社会最好的一种结果。而黄永砯的毒虫世界是一个反面的乌托邦,是人类社会最糟的一种结果,但两个模式是一样的仿生学模式。波依斯呼吁人类要从动物身上学习,是因为这样的学习可以治疗人类的问题。黄永砯则把动物世界看作一个被人类的社会规范所包含在内的战场、游戏场。”[1]我们会发现“蠱”字的含义包含了多层次的负面世界,如“人腹中的虫”“人工培养的毒虫”“陈谷中所生的虫”“诱惑”“神志惑乱的病”“易卦名,山上有风,训事”等,而《世界剧场》也讲述了一个以动物喻人、对人类社会进行警示的寓言故事,展示了反向的乌托邦世界,即一个天堂世界的对立面。

图4:斯图亚特幽居城堡基金会,黄永砯《世界剧场》,1993年

容易被我们忽视的是:之后媒体和展览中常看到的作品《世界剧场》,实际上是由1993年的《世界剧场》与1995年的《桥》两部分装置构成的一件大型的雕塑装置。由蛇形空间组成“桥”,相对宽敞明亮,位于“世界剧场”装置的上方,乌龟和蛇居于其间,还放置有祥瑞的动物形青铜雕塑,以一种理想主义的方式,让人联想到中国古老而传统的四方神的信仰崇拜。可以说,《世界剧场》与《桥》构成了关于生与死、混乱与秩序的动物寓言,仿佛“炼狱”与“天堂”,又似乎是全球局势下的现实政治生活的隐喻。《世界剧场》与《桥》这两部分组成了“世界剧场”,既符合道家思想的生死观与中国传统文化对“蠱”的认知,同时又能让西方公众产生联想到“权力”“凝视”“萨满教”的西方理论解读,共同构成了这件作品的视觉图式的整体,也丰富了作品的内在含义。也正是因为这样的视觉整体性,在多次展览遭遇争议时,两部分装置一并被撤空里面的动物,只留下了两件空荡荡的蛇形展柜和龟桌。

图5:瑞士艺术与大众画廊,黄永砯《世界剧场》,1997年

这件作品曾在1994年蓬皮杜艺术中心、第一届鹿特丹欧洲艺术双年展、温哥华市立美术馆上展出,引发了争议与撤展事件,而这些机构所在地被认为“‘自由表达’是被宣扬成一种基本社会价值”[2]。不过,黄永砯在其他艺术博物馆展览又并未引发争议,例如1997年瑞士收藏家皮埃尔·于贝尔(Pierre Huber)位于日内瓦的艺术与大众画廊(Art & Public gallery)、1999—2000年科隆路德维希博物馆、2009年莫斯科双年展展出并未产生“问题”或“被关注”[3]。其中,路德维希博物馆在2016年授予了黄永砯以沃尔夫冈奖(Wolfgang Hahn Prize),并重新回顾展览了该馆收藏的黄永砯作品,并以2004年收藏的另一件受争议的《蝙蝠计划I,II,III(2001—2003):备忘录》为重。该获奖介绍中还特意提及黄永砯1999年参加了“对话中的艺术世界”展览。

毗邻科隆大教堂的路德维希博物馆于1999年11月5日至2000年3月19日举办了“对话中的艺术世界:从高更到今日全球艺术”(Art-Worlds in Dialogue, from Gauguin to Global Present)展览,这个展览呈现了建立一个基于全球化背景之下的文化对话的“第三空间”(third space)的构想。在这个聚焦“全球艺术”的展览之中,除了可以看到徐冰的《天书》、黄永砯的《世界剧场》,我们还可以看到大约120位不同国家和地区的艺术家以艺术方式进行不同文化之间的全球对话作为主题,呈现了从高更关注的部落艺术,到20世纪60年代以来亚洲、南美洲的艺术家参与多元文化社会的全球对话的个人艺术探索。展品包括一些挑战传统主流艺术史的书写,或反对欧洲中心主义和种族偏见的艺术家的作品,如美国涂鸦艺术家巴斯奎特(Jean-Michel Basquiat)、意大利贫穷艺术家阿里吉耶罗·波提(Alighiero Boetti)、印度裔英国装置艺术家安尼施·卡普尔(Anish Kapoor)、韩裔美国影像艺术家白南准(Nam June Paik),以及自称美国印第安土著切诺基族的吉米·德拉姆(Jimmie Durham)等人。展览像当年受争议的“大地魔术师”一样,试图打破传统的西方现当代艺术书写叙事。其展览团队将20世纪90年代中国当代艺术家的实践纳入“全球艺术”的多元文化讨论之中,也更为强调媒介在特定环境的应用,强调一种“普适性”的通用艺术语言与自我身份意识之间的关系,如何可能作为“一种未来艺术的重要元素”[4]。我们不难发现,路德维希博物馆的“对话中的艺术世界:从高更到今日全球艺术”的展览理念,与18年后纽约古根海姆博物馆同样展出黄永砯《世界剧场》作品的“世界剧场”展览不谋而合。这就涉及本文所讨论的第二个“世界剧场”,即美国纽约古根海姆艺术博物馆在争议中所举办的“1989年后的艺术与中国:世界剧场”(Art and China after 1989: Theater of the World)的大型中国当代艺术展览。该展耗费了5年的筹备时间,集中回顾了90年代以来的中国当代艺术家的个体与世界的关系。

图6: 路德维希博物馆“对话中的艺术世界-从高更到今日全球艺术”,黄永砯《世界剧场》, 1999-2000年

三、作为“全球艺术”展览中国案例的“世界剧场”:西方当代社会的内视镜

与1999年科隆路德维希博物馆的展览相比,2017年纽约古根海姆艺术博物馆的“1989年后的中国与艺术:世界剧场”中,强调突破政治争端与东西方对立的教条,而构建一个20世纪90年代全球新自由主义、现代性与中国传统历史遗产相博弈、抗衡的“第三空间”之自由世界[5]。相比之下,新媒介的语言问题不是策展人所关注的问题,而是更为强调普适性的世界语言应用的同时,更强调中国当代经验的独特性,为纽约的普通观众提供了解中国当代文化的窗口,进行“基础性”的作品梳理,而非简单反对西方中心主义或认知偏见。其国际策展人团队强调目的是构建远离政治意识形态的现实,从集合体中构建独立的个体,以普适性的术语定义中国当代经验,聚焦冷战结束的1989年至2008年北京奥运会之间的中国当代艺术。其社会背景是考察全球化与中国作为新生力量在世界舞台上的崛起之间的关系。按此,我们可以把这个展览理念理解为是基于多元文化社会对话的“全球艺术”理念下的中国艺术个案研究。

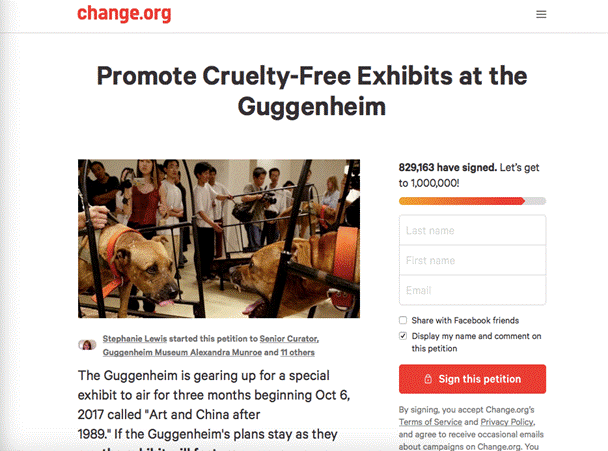

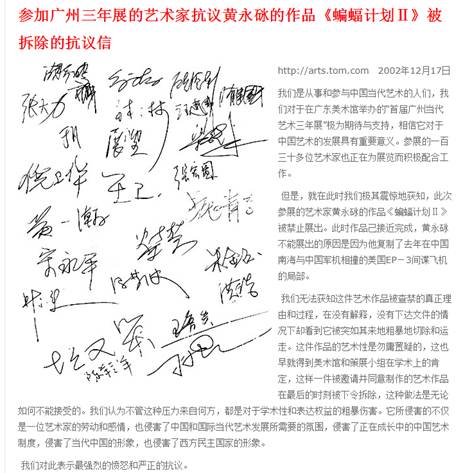

在古根海姆“世界剧场”展览正式开幕前,由时任《纽约时报》北京分社社长裴若思(Jane Perlez)撰写的新闻报道发表在《纽约时报》(国际版)头版之后[6],因为其强调学术性梳理标准下挑选出来的三件动物作品(黄永砯《世界剧场》、徐冰《文化动物》、孙原&彭禹《犬勿近》)而产生了巨大的争议,引发了由相关动物保护民间组织所发起的80多万人的网络联名抗议[7]。展览正式开幕前,主办方以不同的方式(展示黑屏幕、空无一物的玻璃展柜等)取消了这三件作品的展出计划。针对这样的抵制事件,黄永砯在飞机呕吐袋上写下了对“世界剧场”展览作品被抵制的回应。他在呕吐袋上的文字中,尖锐地指出,“现代社会严重的新奴性(新闻媒体、网络媒介)”,看似每个人都可以发表意见,其实不过是“重复意见的意见”。在呕吐袋的回应文字中,黄永砯将《世界剧场》称作是“一切虫反对一切虫的战争”,指出观众观看的缺陷,往往忽略作品作为文明国家的“微缩景观”的构架和精致治理的机制。例如笼子的结构、精心计算的铁丝网大小(不让小虫爬出)、环绕四周的独立抽屉、中心开放的空间和全光谱的灯光等,关注的是“被治理”(笼子里面的混乱和残酷),而忽略了残酷的原因是由于精致的治理(“笼子”)所造成的。他还批判了用空笼子展示的做法,认为这没有揭示现实的真实境况,“平静中的混乱,和平中的暴力,或相反”。

图7:抗议古根海姆展览的网络签名征集网站

笔者2017年10月和2018年2月在美国纽约考察与写作期间,以动物作为当代艺术作品的声讨仍在继续,当时动物保护组织者不断在征集网络抗议签名,目标是达到100万人的签名者数量,并会把相关信息发给主办方、策展人和赞助商。虽然面对危机,古根海姆艺术博物馆的公共媒体策略似乎有所失误,引发了美国社交媒体上更大的争议。但是,根据笔者10月6日在古根海姆艺术博物馆会员日参观的实地考察经验,当日纽约观众的热情依然不减,在会员之夜(Members party and private view)开始前,博物馆门口排起了长队,讨论中国的艺术以及展览,甚至有排队的会员热心地向打听的路人介绍这个展览,说是“关于中国艺术的,当代的,值得看看”。关于观展观众的评论,笔者进行了随机的一些采访,大部分是“有趣的”(interesting)、“酷”(cool);也有纽约观众表示展览的作品所呈现的作品不够经典,比如陈箴自行车轮胎作品,应该换成悬挂徐冰的凤凰,体现一种当代社会的张力与视觉的震撼力;同时,还有中国观众表示展览的作品太像西方的作品,缺乏美感,没有当代中国的蓬勃生机,而是把发展的伤痛故意撕裂给西方观众看。

在公共教育方面,古根海姆艺术博物馆针对该展览组织了纪录片放映、线上教程、教育项目等,旨在“观察大胆的当代艺术运动,既是关于在千禧年转折点的‘全球化之中的中国’(globalized China),也是关于中国艺术家在全球艺术现象中(global art phenomenon)的批判性角色”。这些公共教育性质的活动,亦是对精英式的展览的一种知识与经验的补充。古根海姆艺术博物馆注重全球艺术中的媒体消费与公共教育的大众化宣传,让展览转化为美国人生活中的展览,让美国观众去了解、理解和感受,并为作品提供了新的知识生产的平台空间。在古根海姆的展览之后,“1989年后的艺术与中国:世界剧场”又到旧金山现代艺术博物馆(SFMOMA)巡回展出。这个博物馆曾于1999年举办了美国集中首个关注中国当代艺术家的“蜕变突破:华人艺术”(Inside Out:Chinese Art)展。旧金山现代艺术博物馆采取了一种“停用”的文献展的方式,呈现了黄永砯的《世界剧场》和另外两件展览中的争议作品,附上了艺术家声明,将展览争议事件和艺术家的表态这些前因后果,作为延伸的作品内容与形式。

图8:裴若思(Jane Perlez),《中国的艺术梦,仍然质疑权威》(头版部分),《纽约时报》(国际版),2017年9月21日,第1-2版(美国加州大学圣地亚哥分校盖泽尔图书馆藏)

随着2000年以来“蜕变突破”“世界剧场”不断陆续巡回展出,中国当代艺术在欧美艺术博物馆里引发的争议与关注,并不会是唯一的案例。我们也需要时间的考验,进一步观察这些中国当代艺术的海外知识生产中的批评对象的解构与重构;在其间,围绕“世界剧场”展开的展览、艺术、舆论和研究,也会激起更多全球语境下的关注与讨论,建立起中国与世界在当代艺术领域的进一步联系与对话。

概括地讲,这个“世界剧场”展览是2000年以来,古根海姆对20世纪90年代以来的中国当代艺术的重要回顾与梳理,展览作品时间跨度从1989—2008年;展览的目的是建构一个“围绕中国的全球叙事”[8](a global narrative around China),为如何思考艺术与中国在我们所生活的时代提供议题[9]。策展人孟璐认为全球化的理论,促进身份政治的崛起和多元文化主义在学院与文化话语之中崛起[10],而这亦是90年代以来中国当代艺术的宏观时代背景。展览的叙事结构映照了一种,将作品选择定位在激发关于跨国的现代性(transnational modernity)、后现代、差异与身份政治(difference and identity politics)、全球化、艺术与政治等更为广泛的对话的“观念艺术”上。这样的展览理念与诉求,从展览知识生产的观察角度,将中国当代艺术纳入全球化的文化理论与实践之中——因自由贸易、移民的变化而进入“无边界的世界”(a world without borders)的乌托邦之中。而新概念下的“移民”漂泊他乡,又始终与故土的想象联系起来,并通过大众媒体对象强化其“游牧身份”(diasporic identity),从而形成了印度裔美国全球化理论家阿晶·阿帕迪(Arjun Appadurai)所说的“全球文化流”(the global cultural flow),形成汇聚了不同身份的世界。

图9:裴若思(Jane Perlez),《中国的故事,通过艺术梦想者讲述》(第二版部分),《纽约时报》(国际版),2017年9月21日(美国加州大学圣地亚哥分校盖泽尔图书馆藏)

这个世界不同于旧的世界秩序,它既因文化领导权而均质化,又因多元文化主义而多样化,而具有了一种双重性的特征,并通过移民与媒体不断混合制造新的文化,并不断被强化和发展,生产新的全球化文化特征,也加强了原有文化和身份自身的认同感。这就涉及了我们所要讨论的第三个“世界剧场”,一种新的国际政治经济秩序格局下的中国社会,及其所创造产生的当代视觉文化艺术生态体系。

四、“世界剧场”里的中国当代艺术:多元格局的全球艺术生态

针对黄永砯、徐冰、谷文达和蔡国强等长期游走于国际与本土的中国当代艺术家,国内出现了许多批判 “东方符号”“打中国牌”“向西方人展示东方奇观”等声音。学者汪民安对这样的观点提出了质疑,他将黄永砯视作一个怀疑论者,认为黄永砯的意义在于将不同的意义置于一个空间内彼此竞技,保持着艺术的批判,作品中所展示的东方文化,是一种针对西方他者与东方自身、现代意识与传统迷思、政治经济现实与文化处境的“马刺”[11]。

面对中国当代艺术家及其作品的态度,西方世界并非一致的声音,而是不时进入了一种与其所标榜的民主、自由价值观所不对等、“自我打脸”的舆论境遇之中,正如黄永砯的《世界剧场》、徐冰的《文化动物》等作品在欧美社会被禁止或抵制展览。有意味的是:前文提及的科隆路德维希博物馆收藏了《蝙蝠计划I,II,III:备忘录》的记录档案。我们会发现一个有趣的现象,对中国当代艺术家的作品展览提出抗议的首先是来自内部分化的西方世界,抵制原因或是基于动物保护主义群体者的立场,或是基于意识形态,而最终这些作品的归属,可能像《蝙蝠计划》一样,一部分是作为一种实体,在北京的798艺术区作为“飞机残片装置”被作为公共艺术展示,一部分作为档案材料,被路德维希博物馆这样倾向于建构全球艺术的海外机构所收藏陈列,共同建构一种新的全球化背景下中国当代艺术的收藏机制与展览叙事。

因此,对中国当代艺术实践及其海外观察,采取一种更广泛、多维度、深层次的理解,有助于我们分层次、分地域地对海外传播当代的中国文化,提出不同的文化战略,实现“文化走出去”,我们也需要对第三个“世界剧场”里的中国当代艺术,进行“向外”与“向内”的双重反思。

图10:古根海姆“世界剧场”展览现场,黄永砯《世界剧场》,2017年

首先,随着愈来愈多的中青年中国当代艺术家进入国际重要艺术博物馆、双年展的展览之中,或者成为中国艺术史或视觉文化学者的海外血族研究对象,我们需要认识到欧美观众群体对中国当代社会的认知和关注度还是有所不同。例如,路德维希博物馆努力让观众去接触中国当代艺术的多元化,但是德国的观众和艺术界普遍更倾向于对欧美艺术的关心,对中国当代艺术家的关注与了解,更多是倾向于政治性艺术家,而美国观众和艺术界对中国当代艺术家的多元性认知更为完善,也因中国的经济迅速发展,他们更为关注国际关系中的中国当代艺术的复杂性。

其次,我们需要认识到海外的中国当代艺术实践、观察与传播的多样与多变,而并非冰冷的“铁板”一块。在海外对中国当代艺术的展览观察之中,在精英化与大众化的双重结构之下,呈现了愈加丰富与多样性的观察结果,发挥着重要艺术博物馆的收藏、教育、研究和展示职能,而为多元化主义和全球化的悖论本身,不断增添新的可能性。同时,关于中国当代艺术的海外艺术博物馆,也努力尝试使得中国的艺术更加融入当地人的日常生活经验之中,尽管在国内一些批评者看来并不成功,但是我们并不能否定其尝试的意义所在。

再次,对于通常被认为是有偏见与歪曲事实的“美国观察”,以及所报道的与中国艺术、文化与社会相关的事件,同样需要我们理性对待,客观辨析,“嫉俗如仇,守正不阿”,认识到其群体的多样性与矛盾性。明尼苏达大学艺术学院教授托马斯·罗斯(Thomas Ross)是中国当代影像艺术的研究者,在笔者的采访中,他对古根海姆在公共事件中处境的问题解答,很好地诠释了所谓的“美国观察”的“波谲诡异”之多面相。

“很难解释古根海姆的这个情况,只能说当前在美国的文化气候,不是由艺术家决定的,而是由不同的利益群体,他们有着特定的表述:艺术不是自由的表达,而是应该捍卫抗议群体的地位,如环保、动物权利、女性主义、非异性恋者(GLBT)、有色人种,(反)战争,等等。对于内容大于艺术的诉求,让美国的创造思想变得死气沉沉。虽然不是完全,但是在这个案例里,古根海姆害怕可能存在的暴力反馈,不是来自官方或警察,而正是来自这些工作支持、大众化(populism)和自由思想来批判权威的人。” [12]

最后,从西方社会环境的变化以及观众和媒体接受度的变化,值得我们反思中国当代艺术的海外传播问题。同样一件中国当代艺术家的作品,处于不同时代不同语境的西方艺术博物馆之中,遭遇了截然不同的境况,包括对作品的抵制与误读,有时候可能与作品本身所激发的社会启示,或作品本身的艺术媒介语言使用并无太多关联,也可能与西方世界存在对中国社会的偏见和缺乏认知并不直接相关,而是因为他们对自身所处的世界、社会与自我的认知发生了变化,比如日益兴起的环保主义和动物保护组织的力量,或者日益强大的社交网络公共舆论,抑或不断对全球化与世界问题的质疑与批判意识等。

图11:黄永砯《世界剧场》,艺术家创作笔记,1994年

“世界剧场”在西方世界的不同境况,既与艺术博物馆之间的不同影响力和范围的问题相关,相比之下,不同西方当代艺术博物馆的国际知名度,以及其所在城市,如斯图加特、科隆与巴黎、纽约的地域经济和当代文化影响力还是有一定的差异,更涉及与西方社会的文化差异和社会变化问题。这个境况的差异,集中体现了西方当代社会的内部群体矛盾与社会分化,比如当代与传统的断裂,环保与经济发展的悖论,全球化与本土性的冲突,等等。这些现代社会发展所带来的文化差异与变化会引发一些共同的问题,类似“中国威胁论”“黄祸”式的“偏见”认知,并不仅仅是针对中国的当代社会与文化艺术,同样也会针对印度和亚洲其他国家,甚至可能涉及南美洲地区、非洲、中东地区等社会、文化与艺术,同时会随着中国经济实力的不断增长、国际地位的提升,而不断加剧西方内部世界对中国褒贬态度之间的矛盾。反过来,在全球化的语境下,人类所面临的共同问题(移民、全球变暖、环保、恐怖主义、动物保护)等,不仅极大作用于欧美观众对自身不断混合的全球化艺术世界的认知,更会影响到他们对自身社会的“自由表达”“人权”“民主”的定义与评判,并影响他们对于日常生活之外的、全球化背景下的“世界”“中国”“亚洲”等具有文化、社会差异的认知对象的判断。

另外,反思中国当代艺术实践的海外传播的自律性特征,及其对提高国家文化竞争力的意义,亦是值得我们关注的问题。中国当代艺术的创作主体,即作为普通老百姓的艺术家,与作为知识分子的艺术家,通过艺术这种自由表达的媒介,因其处于全球化的艺术生态之中,具有视觉与观念的冲击力和东方特征、传播与展示的流动性与便捷性,在一定程度上,也参与向海外建构和传播中国当代国家形象的工程之中。这样的中国当代艺术的知识生产本身,具有与当今中国社会文化一样的复杂性与多样性。

图12: 路德维希博物馆,黄永砯,《蝙蝠计划I,II,III(2001-2003):备忘录》

如此背景下的中国当代艺术生态,既不是像国内所恐惧与担忧的那样,都是西方媒体与政治家所推崇的“政治艺术”那样简单、粗暴,甚至丑化中国的民主国家形象,也不是像后殖民批评者所断定的那样,都是为西方的收藏家、美术馆、策展人而创作。相反,像黄永砯这样的中国当代艺术家的创作,同样具有艺术家的独立性,艺术创作的自主性,从而超越了简单的意识形态的论争之中。

这就像当年在第二次世界大战期间,欧洲国家之间中断了联系,民族仇恨加剧,尽管茨威格、罗曼·罗兰等人这些欧洲作家,处于一个“不允许歌颂敌国诗人或学者的时代”,身处中立国或交战国的他们,在孤立、绝望、被抵制的困境中依然努力“为崇高的情谊而奋斗”,呐喊“不,我永远不离开我的朋友们”,提出了“战争期间,祖国失去了人类取得的一切成果”的观点,以人类共同命运与苦难的关怀为出发点,创作作品,传递对时代、人类命运的看法,反对战争,反对时代的狂热,同情战争中的人们,也进行自我的反思。

我们不难发现,像黄永砯这样的中国当代艺术家的海外创作,是试图站在一种对人类整体所面对的问题的关注点上,倾向于对艺术和文化本身的反思,以“用东方打西方、西方打东方”的策略,用一种类似“太极拳”的东方思维,来处理中国的传统与西方的现代传统之间的悖论与联系。无论是《世界剧场》,还是《蝙蝠计划》,抑或是1987年所创作的《<中国绘画史>和<现代绘画简史>在洗衣机里搅拌了两分钟》,都利用西方的“游戏规则”来进行游戏与改造,我们也更需要一种“以子之矛,攻子之盾”的智慧来处理这样的二元对立、非黑即白的思维方法,从而更加多元地看到不同文化之间的交流、碰撞与共生。

图13: 2002年参加广州三年展的艺术家抗议黄永砯的作品《蝙蝠计划II》被拆除的抗议信

五、余论

在今天,一种简单以西方价值观为主导的国际格局逐渐分崩离析,随着国际关系的竞争与合作加深,新型的国际秩序观也会逐渐形成。在这样的背景下,基于中国当代社会的境况与国际政治经济新秩序,活跃于全球艺术生态体系的中国当代艺术家,也可以与传统艺术家、学院派艺术家、国家主题性创作艺术家一样,共同参与国家的当代视觉文化形象海外建构之中,只是当代艺术自身所具有的当代性、批判性与在地性,特别是与资本、传统、现代性之间的复杂关系,致使它可以提供更为多元化的“中国方案”的观念与艺术实践,而真正实现中国当代视觉文化的“百花齐放”。

注释:

[1]邱志杰:《从杜尚到波依斯——占卜者之屋的艺术史》,《当代艺术与投资》,2008年第5期,第66—67页。

[2]《黄永砯:用东方打西方,用西方打东方》,原载于《外滩画报》,参见:艺术中国,2012年12月25日12:42:29。

[3] Valérie Duponchelle, Huang Yong Ping, l’art contemporain chinois perd son tigre,参见法国《费加罗报》(Le Figaro)官网,2019年10月20日19:23;Jacques Magnol,Huang Yong Ping a quitté le théâtre du monde,参见瑞士GenèveActive官网,2019年10月22日。

[4] Indepth Arts News: "ART-WORLDS IN DIALOGUE",Absolutearts网站,1999年12月30日。

[5]古根海姆“世界剧场”展览前言。

[6]Jane Perlez, China’s Art Dream, still Questioning authority; A story of China, through its Dreams, New York Times, Sept 21st, 2017, pp. 1-2.《纽约时报》的网络版与纸版标题略有不同,为“Where the Wild Things Are: China’s Art Dreamers at the Guggenheim”(可直译为“狂野之物所在之地:古根海姆的中国艺术梦”),同时中文版题目译为“压制与反抗:从一场艺术展看1989年后的中国”。英文网络版见New York Times网站;中文见《纽约时报(中文网)》。《纽约时报(中文网)》的稿件2/3来自《纽约时报》的英文文章,1/3由中国编辑组稿,编辑部的总部设在纽约曼哈顿,该网站不是官方的中国媒体,同时中文网与北京分社操作上是独立的。参见《南德意志报》的文章New York Times wagt sich nach China, Süeddeutsche Zeitung, June 28th, 2012。

[7]抗议签名网站为在线请愿平台change.org。

[8]Preface and Acknowledgement, in Art and China after 1989- The Theater of the World, Guggenheim Museum Publications, 2017, p.11.

[9]同上,p.12.

[10]Alexandra Munroe, A Test Site, in Art and China after 1989- The Theater of the World, Guggenheim Museum Publications, 2017,pp.21-23.

[11]汪民安:《黄永砯的“意义”》,《读书》,2008年第8期,第113页。

[12]明尼苏达大学艺术学院教授托马斯·罗斯(Thomas Rose)回复笔者的邮件采访内容,2017年10月30日(10:29:00)。

苏典娜 | 现任教于北京师范大学艺术与传媒学院美术与设计系

编辑:黄碧赫 孙小蕊

设计:孙小蕊

审核:沈森

审定:王璜生