编者按:本周推送李光仪的《博物馆与“陵墓”:阿多诺非同一性美学对艺术品情境问题的修正》,原载王璜生主编、沈森执行主编《新美术馆学》(第2辑),广西师范大学出版社2024年版。本文围绕博物馆是否如“陵墓”般扼杀了艺术品生命这一核心争议,旨在深入探讨自博物馆诞生以来围绕其核心的“艺术品情境”问题的理论纷争,作者系统梳理了西方美学史上的相关论辩,并重点阐释了西奥多·阿多诺(Theodor Adorno)如何以其“非同一性哲学”为基础,对这一经典难题提供了富有辩证性的解答。

博物馆与“陵墓”:

阿多诺非同一性 美学对艺术品情境问题的修正

文|李光仪

在人类历史上第一个公共艺术博物馆诞生之初,博物馆并不被认为是文化与历史的保护者,相反,艺术品的博物馆化触发了对博物馆中文化真实性的怀疑,人们谴责博物馆将艺术品从其历史情境中抽离的行为扼杀了艺术品的原始语境,把博物馆与艺术品的“陵墓”联系起来,从建筑形制到收藏陈列方式举证博物馆中文化的非真实性。迪迪埃·马勒夫(Didier Maleuvre)认为,直到今日“对文化去自然化(cultural denaturalization)的指控仍然徘徊在博物馆的存在之上,这种不真实的情结在过去两个世纪的美学话语中普遍存在……对艺术与存在的分离的遗憾在美学话语中贯穿始终,而博物馆对这种分离负有主要责任”[1]。正如西奥多·阿多诺(Theodor Adorno)所言,博物馆与陵墓间存在着令人不快的关联,使展陈之物趋向死亡。尽管如此,关于博物馆的辩论并非一直与文化保守力量并行,而是在内部发展出具有丰富矛盾性的理论问题。阿多诺的文章《瓦莱里、普鲁斯特与博物馆》(Valéry Proust Museum)从两位法国诗人作家的文章讨论博物馆问题的矛盾性。保罗·瓦莱里(Paul Valery )的博物馆观点集中于文集《谈艺录》(Pièces sur l'art )的《博物馆的问题》(Le problème des musées)中,马塞尔·普鲁斯特( Marcel Proust)的观点则穿插在《追忆似水年华》( A la recherche du temps predu)的行文中。两者对博物馆的态度截然相反,但在观点上却有相同之处,阿多诺对两者观点上共同的前提进行比较,批判发展了两者的博物馆观点,《瓦莱里、普鲁斯特与博物馆》凝聚了阿多诺“非同一性哲学”的辩证思想与经典论述,以否定辩证法厘清“博物馆是艺术品的陵墓”一说,是博物馆批评的重要文献。

图1:《国王的头》,“贝宁:被掠夺的历史”展览,德国罗腾鲍姆博物馆,2021年

而围绕博物馆与“陵墓”的讨论,学界发展出了不同的观点和态度,有否定“艺术品与某一物品的同一性”,否定“博物馆保存了艺术”的博物馆怀疑论者,[2]也有尽管认同“博物馆是艺术品的陵墓”一说,但也认为艺术品进入博物馆能焕发新生命的观点,而晚近还出现了对博物馆馆陈赞美之词,认为艺术品正是到了博物馆中才真正开始其艺术生命的观点。如今,学界对博物馆的讨论已经从纯粹的艺术品情境问题延伸为权力问题、意识形态问题,出现了一批从体制批判角度切入的“新博物馆学”研究者,或者从器物与物性的角度进行研究的博物馆人类学研究者,博物馆问题中的对立身份已经从是陵墓还是圣殿,演变成了是神庙还是论坛。再观长达两个世纪的美学理论中的博物馆艺术品情境问题,需要注意到正如安德烈·马尔罗(André Malraux)所提醒,当博物馆在我们接触艺术品时扮演的角色成为必要时,我们很难意识到即使在西方世界,现代意义上的博物馆也只有两百年历史,而如今博物馆在艺术生活中占据了非常重要的地位,以至于我们忘了它们已将一种全新的对于艺术作品的态度强加给了观众。[3]溯源自博物馆诞生以来所引发的艺术品情境问题,也正是溯源艺术是什么和如何对待艺术这两个永恒命题的历史。

一、艺术品与博物馆问题的纷争:作为艺术品“陵墓”的博物馆

18世纪末,随着拿破仑·波拿巴(Napoléon Bonaparte)军队东征西讨,通过战争从罗马、雅典、埃及等地掠夺了大量古典雕像、宗教画作,卢浮宫博物馆里汇聚了来自欧洲、北非、西亚各地的艺术品及手工艺品,法国人民得以在自己国家见到异国风土人情。但当法国考古学家、建筑学理论家卡特勒梅尔·德·昆西(Quatremère de Quincy)在法国再次见到他曾经于意大利所见的作品时,终于提出了他的忧虑。卡特勒梅尔认为,将艺术品从其产生的特定社会背景中剥离,送到博物馆与不同地区、民族、文化背景下的艺术品并列展示的做法,是对艺术与文化的严重损害,是一种野蛮的行为。“每件事物都必须放在适当的位置:这个经常被重复的真理几乎是陈词滥调,但没有它就不可能存在完美。希腊人不会喜欢雅典的埃及神庙,埃及人也不会喜欢孟菲斯的希腊神庙,一旦拆除,这两座纪念碑将失去其本质的美感,即它们与一个民族的制度和习惯的联系”[4]。卡特勒梅尔目睹了博物馆如何将掠夺外国艺术品和手工艺品的历史异化,他并不认为博物馆是在保护艺术或者文化,相反,卡特勒梅尔作为第一个将博物馆批判理论化的学者,其反对博物馆的基础在于对博物馆中文化真实性的怀疑,他认为:“在适当的情境之外,博物馆展出的艺术品会恢复到‘纯粹的物质’。因此,这件文物失去了精神,悬空而无意义地悬挂着。”[5]1806年,卡特勒梅尔出版了《对艺术作品目的地的道德考虑》(Considerations morales sur la destination des ouvrages de l'art )一书,首次在理论层面对艺术品情境问题做出批判,引起人们对将艺术品从其生活的母体移植到博物馆对艺术及文化所造成的损害的关注。

歌德(Johann Goethe)曾表示过与卡特勒梅尔类似的担忧,但歌德没有沉浸于怀旧者的悲观情绪中,而是看到了博物馆对艺术品的重构意义,认为“它将四散于世的古代幸存的零零碎碎的实物汇聚于心并使其重获新生”[6]。黑格尔(George Hegel)则在其哲学著作《精神现象学》(Phenomenology of Spirit)中提道:“雕像现在只是从鲜活的灵魂中飞出的石头,就像赞美诗是信仰已消失的文字……缪斯的作品现在缺乏圣灵的力量,因为圣灵已经从上帝的粉碎中获得了它自己的确定性。”[7]与卡特勒梅尔的怀旧情绪不同,黑格尔认为,虽然进入博物馆的艺术品与其生产环境、生活风俗、宗教信仰的联系被切断了,但也正是如此,艺术超越了其物质存在,真正展现了自我精神和绝对理念。在黑格尔的哲学理论中,作为绝对理念对应存在的外部客观世界,被降低为主体精神的附属物,黑格尔认为艺术品的原初社会背景,实际上是偶然的,艺术品与其社会背景、文化环境的关系并非被有意识地联系起来。我们感知艺术是在审美对象中由主客体的混合而实现的,但对我们而言,艺术品被生产出来的环境已经永远地失去了,我们能够把握的是艺术品展现出来的时代精神,而这是更为贴近绝对理念的存在。

图2:The Feuerle Collection官网首页

黑格尔从艺术哲学的角度为博物馆树立了自身合法性,反驳了文化怀旧者的悲观观点,但这并不能终止美学话语中对艺术与存在分离的批判。法国艺术评论家泰奥菲勒·托雷(Théophile Thoré )在1861年便声称:“博物馆无异于艺术的陵墓。”[8]尼采(Friedrich Nietzsche)也批判19世纪过于“夸大史学的意义,会使文化变得贫乏,以至于它‘根本就不是真正的文化,而只是一种文化知识’”[9]。而将艺术看作经验的杜威(John Dewey)谈道,艺术的存在以及我们对艺术的审美,基于我们所体验的生活,艺术品进入博物馆即被归为一个单独的领域,与其起源条件和经验分离,因此“艺术品失去了其原本的地位,从而获得了一种新的地位——即只是作为纯粹艺术的标本……作为品味的标志和特殊文化的证明”[10]。在此意义上,杜威认为,艺术品与生活的隔离,意味着其并非圣殿、神庙的随从,“反映了它们不是本土和自发文化的一部分”[11]。于是,杜威提出的主要任务是恢复被普遍认为由艺术品、日常事件、行为和痛苦所构成的经验的精准度与强化形式(the intensified forms)之间的连续性。[12]

以反叛前人传统从而革新艺术的艺术家反对博物馆的理由则更多是建立在对博物馆中收藏的古典艺术品的批判,以及对博物馆体系呈现出来的过时的艺术观念的谴责上。在20世纪初,立体派、未来主义、构成主义艺术家对博物馆发出猛烈抨击。毕加索(Pablo Picasso)认为:“博物馆自身基本形同于陵墓,它改变了艺术品原初的语境,其展示的只不过‘是一堆谎言’而已,因而应该统统被捣毁。”[13]而对未来主义来说,博物馆保存的是与城市化、工业化进程无关的过去的艺术品,其已经成为这类死去的艺术品的陵墓,而当下需要一种摆脱压抑的过去,面向崭新未来的艺术,博物馆的关注和收藏目光也应该发生改变。翁贝特·波丘尼(Umberto Boccioni)在《未来主义绘画宣言》(Futuristic Manifesto)中如此宣告,“我们将借翁贝特·波丘尼作品尽全力地和那些过时的、盲信的、被罪恶的博物馆所鼓舞着的旧信仰作斗争。我们要反抗陈腐过时的传统绘画、雕塑和古董,反抗一切在时光流逝中肮脏和腐朽的事物”[14]。在苏联,构成主义艺术家则认为博物馆是虚伪的民主,从博物馆的建筑形制到博物馆内的种种条规,其实际呈现出来的仍然是一种特权。

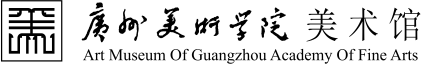

图3:“好奇柜”,那不勒斯药剂师Ferrante Imperato的自然历史收藏铜版画,1672年,埃尔朗根-纽伦堡大学图书馆藏

博物馆支持者的前提在于,认为博物馆能够通过陈列揭示艺术作品的本质,并且认为存在一个对不同文化语境中的艺术品进行同一审美的空间,而这样的观点遭到了德国哲学家海德格尔(Martin Heidegger)与伽达默尔(Hans-Georg Gadamer)的批判。海德格尔的美学观点受到了黑格尔、叔本华(Arthur Schopenhauer)、尼采等的影响,他认为:“艺术品可供公众和私人欣赏,而官方机构负责艺术品的保养和维护,鉴赏家和评论家忙于处理它们……艺术史研究使艺术品成为一门科学的对象。然而,在所有这些忙碌的活动中,我们是否找到了艺术品本身?一旦(艺术品)被熟悉和鉴赏的领域所俘获……它们不再达到艺术本身,而只是对艺术的回忆。”[15]如黑格尔所言,雕像中的艺术精神已经飞离,使得艺术品不再是其所是,与其真正的本质之间存在了不可跨越的屏障,“世界”不再能通过艺术品向我们敞开。而作为海德格尔美学继承人的阐释学家汉斯-格奥尔格·伽达默尔(Hans-Geory Gadamer)同样认为:“由于我们使艺术作品摆脱了其所有的生活关联以及我们理解它的特殊条件,艺术作品就像一幅绘画一样被嵌入了一个框架中,并且仿佛被悬置了起来。”[16]伽达默尔和海德格尔都沿用了瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin)对体验(Erlebnis)与经验(Erfahrung)的分别阐释,认为“美术馆中摆放的物件来自迥异的经验世界,原本有这样或那样的用途,却都以艺术的名义供人观赏,产生所谓的审美体验”[17]。这种审美体验是建立在认为存在一种可以对不同地区、民族、社会、文化的艺术品进行无差别审美的审美观念上,它无视一个地区民族代代相处累积下来的文化底蕴,而将艺术品抽象成为纯粹的物,是一种脱离了世界的心理体验。由此,伽达默尔进一步揭示了存在于博物馆审美意识的同时性(simultaneity),即认为存在包含了一切具有艺术价值的事物的审美意识,“与具有特定内容的特定品味在选择和拒绝中进行的区分不同,这是一种仅与审美品质本身相关的抽象,审美体验应该指向正确的工作——它忽略了它的目的、功能、内容的意义等超审美元素……它是审美意识的能力,能够使这种审美差异无处不在,审美地看待一切。”[18]

图4:牛津大学阿什莫林博物馆二楼展厅

假如依循海德格尔与伽达默尔所言,艺术品被博物馆收藏后将不再能达到艺术本身,那么博物馆所保存的究竟是何物?是“绘画”,还是“古老的物件”?假如全然否定艺术品与某一物品的同一性,否定“作品”与“存在”的关联性,那么对于博物馆的批判是否将再一次陷入形而上的无休止的辩论赛中?本雅明则认为艺术品的“光晕”(Aura)建立的前提在于,只有失去的东西才能被找回。在博物馆中,历史以一种“不再”(no more)的形象永远存在于现在之上,且正是其受到逝去的紧迫感的威胁而得以保存下来。博物馆公共收藏使艺术品摆脱了“有用的苦差事”,摆脱了使用价值的重负,隔离了原初的宗教意味,而这有助于它回到自身最本质的模样,有助于艺术品的“光晕”。阿诺德·豪泽尔(Arnold Hauser)则提醒人们,“博物馆机构,更确切地说,是客观化的结果和实现场所,它使艺术品与其实用功能相异化,使其成为展示品。我们该如何判断艺术品从其最初的目的地进入博物馆的途中所经历的变形,如果我们让这个过程的最终产品——作为博物馆作品的艺术品——负责将活生生的艺术意图客观化,我们就会误解它的本质”[19]。博物馆将不同历史背景的艺术品平等排列的方式打破了单个艺术品原初的语境,反而与其他艺术品形成了新的上下文关系,豪泽尔的提醒不无道理。汉斯·泽德迈尔(Hans Sedlmayr)同样说,在博物馆里“最不同时代和民族的创造都被平等地排列在一起”,而这“首先必须是那些最初为他们创造作品的神们自己不被神化”[20]。现象学哲学家梅洛-庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)也对博物馆提供的新的观看方式和观看角度质疑,他认为人们根据艺术品观看而非观看艺术品,博物馆为作品的真正价值增添了虚假的声望,将活生生的历史装扮得浮夸。萨特(Jean-Paul Sartre)说,博物馆与图书馆将鲜活的生命变成了信息,这与阿瑟·C.丹托(Arthur C. Danto )对基督手势的分析解释如出一辙,即批判博物馆剥离艺术品的具体情境,艺术品丰富的世界被转变为单薄的信息,但见证了后现代艺术蓬勃发展的丹托也同样说,我们已经不能“轻易地将布里洛(Brillo)纸箱与它们所在的画廊分开”[21]。

随着现代主义、前卫主义、后现代主义艺术的发展,博物馆面对的问题愈发复杂,关注的重心逐渐从艺术品转移到其面向的社会公众,而社会对作为公共空间的博物馆的诉求也在发生改变。受到了后结构主义、法国“五月风暴”、体制批判艺术等政治文化层面的影响,到了20世纪下半叶,博物馆的理论批评逐渐转向对自身的体制批判,美学理论也转向文化政治语言学。但无论是博物馆怀疑论者,还是态度晦暗不明的中间人,抑或博物馆机制的盛赞者,其态度从来并非全盘肯定或否定,在他们的论词中可以看出博物馆语境的变化。下文以阿多诺的文章《瓦莱里、普鲁斯特与博物馆》展开分析,并从其“非同一性哲学”体系中理解阿多诺丰富又矛盾的博物馆观。

二、阿多诺论博物馆——《瓦莱里、普鲁斯特与博物馆》

《瓦莱里、普鲁斯特与博物馆》[22]是阿多诺为数不多的讨论博物馆问题的文章,主要围绕19世纪诗人瓦莱里和普鲁斯特的博物馆观点展开评述。对现代社会的公共文化机构——博物馆,阿多诺的观点也极富其否定美学的特征,通过比较瓦莱里及普鲁斯特的博物馆观,阿多诺发展了两者的观点,进而阐明自身对博物馆的看法。

在对待博物馆问题上,法国诗人保罗·瓦莱里的观点带有文化保守主义色彩,在其文章《博物馆的问题》中,瓦莱里对卢浮宫庞杂的收藏发起了猛烈抨击,认为博物馆是“野蛮之地”,而“艺术成了教育与信息传播的载体,维纳斯蜕变成了文献,教育击败了艺术”[23]。和尼采对滥用历史的批判类似,瓦莱里谴责博物馆将艺术工具化的行为。尽管瓦莱里反对博物馆,认为博物馆是一个割裂的场所,却也反对将艺术品还原到原本的情境中,回到艺术品生产的社会环境里。无论怀旧者、保守者如何哀叹艺术品灵魂的消失,但他们也不得不承认,历史无法倒退,就算将《命运三女神》重新组装到帕特农神庙的东山墙上,它们也不再如当初一般象征神圣。如阿多诺所言:“当对博物馆的不满足以激起人们试图在其原始环境或类似环境中展出绘画,例如在巴洛克式或洛可可式城堡中展出时,结果甚至比将作品从其原始环境中拉出然后并置在一起对艺术的破坏更严重。”[24]法国作家马塞尔·普鲁斯特对博物馆与瓦莱里有着相似但不同的看法。普鲁斯特同样认为,博物馆隐喻了艺术品凋零的世界,但博物馆混乱、庞杂的一面正是其悲剧性特征的显现,被放进博物馆中的艺术品脱离了原本的情境,得以剥去“所有装饰性的细节”[28],只有如此,当观者与艺术品间产生距离,使纯粹的无功利的审美成为可能,艺术品才真正展现出其绵延的生机。他说道:“当艺术成为观者主观意识洪流的元素时,艺术便回家了。正如艺术家的生活,只有隔窗相望,才觉得他们的作品呈现出‘自由’。”[26]与瓦莱里带有浪漫色彩的悲观不同,普鲁斯特正是将博物馆看作呈现艺术品死亡,以超越时间达到艺术品真正的个性和内在空间的存在。

图5:大英博物馆18号展厅“希腊:帕特农神庙”画廊

瓦莱里对博物馆的猛烈抨击还来源于他对博物馆陈列和观看方式的不满。当众多杰出的艺术品被并置陈列在博物馆墙面上,观众在其中就会陷入“惊人的混沌”,正如“人的能力会因为借助过多技术支持而丧失,过多的财富也会使人变得贫穷”[27]。物极必反,过剩的并置使得每一件杰出的艺术品都在扼杀周围的作品,博物馆将艺术品变成历史的图像,使其失去独特的光彩而变得死气沉沉。阿多诺认为,在这一点上,普鲁斯特则更冷静地看待这种作品之间的竞争关系,将这种竞争看作“对真相的检验”。普鲁斯特对博物馆的推崇还根源于“艺术品的意义从一开始就远不止其特定的美学品质……他察觉到它们中存在着一种与正统艺术品法则截然不同的层面。只有作品的历史演变能使这层面自由,它存在的前提是作品本意的消亡”[28]。而博物馆的职能虽然带来了混乱的观感,但同时也将艺术品的死亡呈现,被蕴藏在艺术品中的历史已经从内部发生瓦解,艺术品的个性特征及真正本质在博物馆的陈列中获得自由,开启未来。

值得注意的是,无论是瓦莱里还是普鲁斯特,都并非谴责博物馆切断了艺术品与其产生的特定环境、宗教文化之间的联系,相反,普鲁斯特赞美艺术与历史之间的分离使得博物馆呈现出尽可能少的语境。瓦莱里和普鲁斯特都极度推崇艺术品的审美愉悦性,反对艺术品回到原本的流俗世界,认为艺术品应该被抽离出来,单纯地、严肃地观赏,才能够开启其中的艺术精神与内在空间。正是基于相同的将艺术抬高到偶像崇拜的论调,阿多诺将两者作以比较,犀利地捕捉到在这样带有拜物教意味的观点下,两者将艺术品当作纯粹的审美对象,将“审美愉悦推崇到让人敬畏的母性地位”,从而使艺术变成主观概念的投射,推动艺术走向自律性的极端,悬置成为纯粹的物,最终导致另一种自我的灭亡,阿多诺批判道,瓦莱里的“艺术观是关于自觉性,却引向了最为莽撞的结论,他追随着为艺术而艺术的原则,直至否定的边缘。他使单纯的艺术品成为纯粹的对象,不可动摇的冥思,但他却如此细密审慎地检验它,最终发现如此纯粹的对象必然会枯萎、蜕变为商业化的装饰,丧失了自身的高贵”[29]。

图6:约翰·索恩爵士博物馆内景

三、阿多诺非同一性美学观念对博物馆的批判

阿多诺的观点建立在其“非同一性哲学”理论基础上,是艺术二重性,即自律性与社会性关系的折射。在阿多诺的哲学著作《否定的辩证法》中,阿多诺背离主体与客体的二元对立关系,选择了一条中间道路,批判长期以来以黑格尔为代表的同一性哲学观以及主体主义哲学观。为了寻求二律背反的另一出路,阿多诺致力于“非同一性哲学”,不走二元极端恰是理解阿多诺哲学的关键,和卡尔·波普尔提出的证伪主义相似,阿多诺反对压抑地归纳限定概念,而意图站在批判对象之上超越批判对象。反映在阿多诺的美学理论中即是反对艺术家脱离现实世界仅依靠抽象概念进行创作,也反对在观看艺术品时将其作为纯粹的艺术意志的物化形态,同时承认主观性是艺术存在的必要条件。阿多诺认为,主体与客体并不分离,“客体虽然只能靠主体来思考,但总是某种不同于主体的东西,而主体在天性上一开始就是一种客体。即使作为一种观念,我们也不能想象一个不是客体的主体,但我们可以想象一个不是主体的客体。主体也是一种客体,只是主观性的一部分意义,但客体成为主体却不是客体性的一部分意义”[30]。

瓦莱里及普鲁斯特不约而同地提到,艺术品应当与客观现实保持一定的距离,才能纯粹地欣赏,这一观点在阿多诺的美学观念中同样被提及。阿多诺认为,自律艺术对社会的疏远与间离,恰是其发挥批判性与介入性的前提条件,通过切断与经验世界的联系,自律艺术“以无意识的方式表现出自身想要改变这个世界的意愿”[31]。自律艺术也要求观众聚精会神地观看,反思及体悟艺术的真理性内容,这与介入艺术常用的移情手段不同。阿多诺说道:“由于艺术本身是一种辩证过程,所以对艺术的认知也是如此。观众越是凝神观照,就越能深入到艺术品中,直到他入乎其内,意识到作品的客观性。在他体味到客观性之际,他使作品充满自己的主观性能量,包括那些外射的异常的能量。”[32]但阿多诺以否定辩证的态度,反对瓦莱里及普鲁斯特对艺术所带来的审美愉悦的极端推崇而转向的审美物化,认为“对任何接近艺术品的人而言,它们就像自己的呼吸那样,并非仅仅是取悦于人的对象”[33]。阿多诺提醒道,自律艺术同时对自身也应该是批判反思的,将艺术品当作客观自在之物,只会导致一种主体性退位的悖论,“倘若艺术只是感性直观,那么它就会被永远地放逐于诉诸感官和直接性的存在物的偶然性里,也就在事实上背离了它特有的那种逻辑性”[34]。阿多诺的哲学理念继承发展了马克思的辩证统一思想,概念常常是互相转化的关系,主体与客体的辩证统一意味着不存在主体或客体的真正退位,将艺术悬置成客观纯粹审美物,其实际上也正是观看主体在利用某种“坚不可摧的纯粹形式或无形的普遍人类价值”[35]对艺术加以框定,最终依旧演变成主观概念性对非概念物的压抑。而这正是阿多诺“非同一性哲学”所批判否定的。

图7:大都会艺术博物馆萨克勒翼的丹杜尔神庙

在马克思、卢卡奇(György Lukács)等马克思主义者的影响下,阿多诺将艺术的发生追溯到因资本主义发展推动的社会劳动分工,认为在体力劳动与脑力劳动分离之后,艺术获得了自身的自律性,同时艺术品也是社会劳动产物,没有脱离其“物性”,一方面因富有经验的真理性内容,能够反作用于社会,对社会起到批判作用而具有真理批判性;另一方面又因出生于社会而存在无视或认同社会的意识形态性,这也正是自律艺术的二重性。阿多诺认为:“就像任何罪责一样,正由于人们揭示出艺术应受难的拜物特征,艺术品并未完结。因为,在一个完全由社会现实进行调解的世界里,不存在任何无可指责的东西、艺术品的拜物特征是构成艺术真相(其中包括社会真相)的条件。”[36]由此可以看到,阿多诺并非否定艺术品的“物性”及拜物特征,而是反对瓦莱里及普鲁斯特对艺术审美愉悦性的推崇,使得这种“物性”过分凸显,自律艺术的拜物特征与巫术不同,尽管古代巫术的拜物现象是艺术的历史根源之一,博物馆的出现也与这种拜物现象有着前缘关系,但艺术的“拜物癖”超越了单纯的非概念物自身,而将压抑的非概念物解脱出来,艺术品的拜物特征不能被具体为纯粹的、脱离主体的或者直观性的艺术精神或意志,这又将会还原到主体压抑的困局。阿多诺说道:“倘若艺术品贬低连贯性与假扮成绝对的拜物方式,艺术品就会根据事实本身(ipso facto)而失去所有价值……倘若艺术品有意将自身的拜物属性予以实体化,艺术本身的幸存就会岌岌可危。”[37]

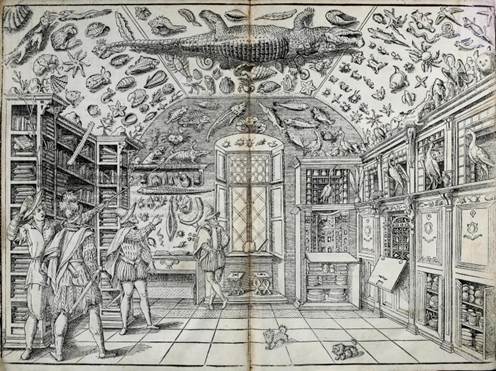

图8:莫顿颅骨收藏的头骨,宾夕法尼亚大学博物馆藏

在艺术品的历史情境问题上,阿多诺否定艺术品所带来的是纯粹的、个体的审美体验,认为艺术真正的主体内容,即艺术精神,并非艺术家的主观精神,也并非存在有艺术品的客观理念,而是一种“在艺术作品中显现的,不能与外观分离又与外观不同的,现实中的非现实层面”[38],是由社会决定的虚假个体中真实蕴含的累积在历史中的集体性本质,它内在于艺术的真理性内容中,而艺术的语言特质也并非个体艺术家的“我”的表现,通过“摒弃了客观化的语言表达方式,主体并非隐遁自身,而是与集体经验联结在一起”[39]。相较于那些认为博物馆将艺术品从其特定社会背景中脱离出来,扼杀了艺术品的观点,阿多诺认为艺术品要实现超越性就应该如此。之所以艺术品能够在“从出生的土地中连根拔起,走向通往自我毁灭的道路时”,完全实现“允诺的幸福”[40]还是源于艺术品的真理性内容之中,已经将海德格尔与伽达默尔提倡的历史文化、集体经验包含在内,而并非呈现的是个体的独特体验,尽管艺术品离开了原初的社会环境,但因为其自身的真理性内容而不会就此迈向死亡,也不会引起无差别审美与艺术个体化的矛盾问题。真正应该注意的是将艺术品当作纯粹直观物的做法,才会真正扼杀艺术。阿多诺将情境问题的本质看作“文化传统”,认为“一旦传统不再由意义明确、意涵丰富的力量推动来有机地展现自身,反而借用‘重要的是保持传统’这类教条召唤传统时,那么结果也只能是步向终结之途。一场实用美术的展览所自诩能守护的意义,只会引来嘲弄”[41],而对那些主张将艺术品还原到原本情境的观点,阿多诺更是认为如此简单肤浅的做法有损无益。

回看阿多诺《瓦莱里、普鲁斯特与博物馆》一文,文章短小精悍、充满了复杂丰富的“非同一性哲学”体系的经典论述。也正是基于阿多诺的否定辩证观,他的哲学理念常常在极其细微之处下功夫,多一分或者少一分就容易失之偏颇,不屈服于陈词滥调是阿多诺对自身的要求。也正是如此,原本包容度极高的“非同一性哲学”在面对具体艺术现象时,最终也难免走向了压抑封闭的一面,但这位保守的新马克思主义者一生都在致力辩证地看待世界与社会、艺术与哲学,并做出了相当贡献。

图9:马塞尔·布达埃尔《现代艺术博物馆,鹰部》,1968年

四、结语

回到艺术品与“陵墓”的问题上,尽管无数前辈在论证博物馆自诞生以来从建筑形制到收藏的作品,都无不让人联想到艺术品的“陵墓”,但博物馆在面对艺术,以及艺术在博物馆语境中究竟扮演什么样的角色时,并非能够简单粗暴地与“陵墓”同等,艺术品的陵墓究竟是博物馆还是自身,抑或其他复杂因素,都值得反思。大卫·卡里尔(David Carrier)及弗兰西斯·哈斯克尔(Francis Haskell)都认为,艺术品在博物馆化之前就已经成为商品,流转于世界,而恰是博物馆提供了将带领我们去到“遥远的地方和久远的过去,让我们得以想象一种越出其自然界限的生活”[42]的古代艺术保存下来的可能性空间,博物馆怀疑论者则否认博物馆能够让语境骤变的艺术存续,否认在博物馆中的古代艺术能够开启“时光之旅”。卡里尔指出,倘若认同博物馆怀疑论者的说法,那几乎就意味着博物馆的存在本身就是一件没有道理的事,关于博物馆的诸多争论也显得荒谬,文明的发展都应该被打上问号。阿多诺同样反对博物馆怀疑论者的观点,而将“陵墓”的语义延伸到艺术的审美接受方式,在阿多诺看来,问题的根本不在于博物馆的毁灭性作用,而在于博物馆的重构意义。在此问题上,福柯走得更远,将权力理论引人博物馆批判,认为从马奈(Édouard Manet)的《草地上的午餐》及《奥林匹亚》开始,出现了“博物馆绘画”[43]。到了20世纪末,道格拉斯·克林普(Douglas Crimp)与卢埃林·内格林(Llewellyn Negrin)则进一步挖掘现代主义与后现代主义艺术和博物馆之间的矛盾本质,指出:“随着后现代语境中对艺术构成的定义变得越来越武断,博物馆在决定什么是艺术、什么不是艺术方面的作用也变得越来越重要。现在我们的作品完全依赖于博物馆的背景来作为艺术存在。”[44]

博物馆情境问题在当下已经发生了关键性变化。在近一百年来,博物馆经历了作为艺术品背景板,到重构艺术品意义,再到成为艺术品新的社会情境的身份转变,“艺术品与陵墓”问题也正生成新的争论,从阿多诺“非同一性哲学”否定辩证地看待这些问题,对我们理解当下文化中的博物馆与艺术新危机具有启发性。最后,仍然借用阿多诺文章中的话做结尾,当瓦莱里用悲观浪漫主义的腔调说道,雕塑和绘画的“母亲”给予了它们立足之本的建筑,而如今这位“母亲”已经死亡,雕塑和绘画也失去了根本,艺术的衰败成为不可挽回的事实,阿多诺智慧又幽默地回复,“神话中代表人类从命运中解放的英雄,总会失去自己的母亲”[45]。

图10:“俄罗斯圣像博物馆”展览现场,乌菲齐美术馆,2022年

注释:

[1]Maleuvre D.Museum Memories: History,Technology,Art [M],Bloomington:Stanford University Press,1999:20.

[2]此说沿用大卫·卡里尔(David Carrier)《博物馆怀疑论》(Museum Skepticism)一书中的概念

[3]安德烈·马尔罗著,李瑞华、袁楠译,无墙的博物馆 [M].桂林:广西师范大学出版社,2001:1.

[4]Chateaubriand.Géníe du Christianisme[M].Uvrescomplètes 2015:226-227.

[5]Maleuvre D.Museum Memories:History,Technology,art[M].Bloomington: Stanford University Press,1999:16.

[6] Haskell F, Penny N.Taste and the Antique:The Lure of Classical

Sculpture,1500-1900 [M].New Haven:Yale University Press,1981.转引自

大卫·卡里尔著,丁宁译,博物馆怀疑论[M].南京:江苏美术出版社,2014:72.

[7] G.W.F.Hegel,Phenomenology of Spirit [M]:Oxford:Oxford University

Press,2018:455.

[8] Haskell F.The Ephemeral Museum: Old Master Paintings and the Rise of the Art Exhibition [M].Yale University Press,2000.转引自周飞强,艺术品保藏与阐释的悖论(上)——欧美一些有关艺术博物馆的理论与观念[J].中国美术馆,2013(01):91-95.

[9]Maleuvre D.Museum Memories:History,Technology,Art [M].Bloomington: Stanford University Press,1999:18.

[10]Dewey J.Art as Experience[M]. London:Penguin,2005:8-9.

[11]同上。

[12]Wollheim R,Wollheim R A.Art and Its Objects [M].Cambridge:Cambridge University Press,1980:99-100.

[13]转引自周飞强,艺术品保藏与阐释的悖论(上)——欧美一些有关艺术博物馆的理论与观念[J].中国美术馆,2013(01):91-95.

[14]转引自周飞强.艺术品保藏与阐释的悖论(上)——欧美一些有关艺术博物馆的理论与观念[J].中国美术馆,2013(01):91-95.

[15]Heidegger M.The origin of the Work of Art.1935-1936[J].0ff the Beaten Track,2002:1-56.

[16]汉斯-格奥尔格·伽达默尔著,洪汉鼎译,真理与方法(上卷)[M].上海:上海译文出版社,1999:175.

[17]陈岸瑛.艺术概论[M],北京:高等教育出版社,2015:42-46.

[18]Negrin L.On the Museum's Ruins:A Critical Appraisal[J].Theory,Culture & Society,1993,10(1):103.

[19]Hauser A.The Sociology of Art [M]. London:Routledge,2011:489-506.

[20]Sedlmayr H.Art in Crisis:The Lost Center[M].New Jersey:Transaction Publishers,2006:88-89.

[21]Ross,Stephen David,ed.Art and Its Significance:An Anthology of Aesthetic Theory [M].New York:Suny Press,1994:479-481.

[22]Adorno T W.Priams[M];MIT Press,1983:173-186,本文主要依据韦伯(Samuel and Shierry Weber)英译本,同时参考了阿多诺,郑弌,瓦莱里,普鲁斯特与博物馆[J].美术观察,2014,227(07):135-139。

[23]同上.

[24]Adorno T W.Priams[M];MIT Press,1983:173-186,本文主要依据韦伯(Samuel and Shierry Weber)英译本,同时参考了阿多诺,郑弌,瓦莱里,普鲁斯特与博物馆[J].美术观察,2014,227(07):135-139。

[25]同上.

[26]同上.

[27]同上.

[28]同上.

[29]Adorno T W.Priams[M];MIT Press,1983:173-186,本文主要依据韦伯(Samuel and Shierry Weber)英译本,同时参考了阿多诺,郑弌,瓦莱里,普鲁斯特与博物馆[J].美术观察,2014,227(07):135-139。

[30]阿多诺著,张峰译.否定的辩证法[M].上海:上海人民出版社,2020:181.

[31]阿多诺著,王柯平译,美学理论[M], 上海:上海人民出版社,2020:181.

[32]同上.

[33]Adorno T W.Priams[M];MIT Press,1983:173-186,本文主要依据韦伯(Samuel and Shierry Weber)英译本,同时参考了阿多诺,郑弌,瓦莱里,普鲁斯特与博物馆[J].美术观察,2014,227(07):135-139。

[34]常培杰,阿多诺美学理论中的“物性”问题[J].人文杂志,2016(11):54-64.

[35]同上.

[36]阿多诺著,王柯平译,美学理论[M], 上海:上海人民出版社,2020:334.

[37]同上.

[38]同上.

[39]同上.

[40]Adorno T W.Priams[M];MIT Press,1983:173-186,本文主要依据韦伯(Samuel and Shierry Weber)英译本,同时参考了阿多诺,郑弌,瓦莱里,普鲁斯特与博物馆[J].美术观察,2014,227(07):135-139。

[41]Adorno T W.Priams[M];MIT Press,1983:173-186,本文主要依据韦伯(Samuel and Shierry Weber)英译本,同时参考了阿多诺,郑弌,瓦莱里,普鲁斯特与博物馆[J].美术观察,2014,227(07):135-139。

[42]大卫·卡里尔著,丁宁译,博物馆怀疑论[M].南京:江苏美术出版社,2014:45.

[43]Foucault M.Fantasia of the Library [M]//Language,counter-memory,practice.New York Cornell University Press,2021:87-110.

[44]Negrin L.On the Museum's Ruins:A Critical Appraisal[J].Theory,Culture & Society,1993,10(1):123-124.

[45]Adorno T W.Priams[M];MIT Press,1983:173-186,本文主要依据韦伯(Samuel and Shierry Weber)英译本,同时参考了阿多诺,郑弌,瓦莱里,普鲁斯特与博物馆[J].美术观察,2014,227(07):135-139。

李光仪 | 广州美术学院博士生

编辑:黄碧赫 孙小蕊

设计:孙小蕊

审核:沈森

审定:王璜生