《在工作——艺术实践中的女性》一书,作为对2021-2022年度何香凝美术馆所举办展览文化中国•第四届全球华人艺术展“在工作——艺术实践中的女性”的全面回顾与深度剖析,不仅是对当代艺术领域内一项重要文化事件的记录,更是对全球范围内华人女性艺术家群体艺术实践与身份认同的一次深刻探索。该书由蔡显良及王璜生作为主编,李贝壳、刘希言与余湘智作为执行主编,通过多维度采访、多层次架构,展现了19位具有海外生活经验的华人女性艺术家在全球化背景下独特的艺术面貌与创作轨迹。

此外,书中还收录了相关研究性文本,这些补充材料不仅为展览提供了更为广阔的背景信息与理论支撑,通过这些多元化的呈现方式,这本书不仅是一部关于艺术展览的记录册,更是一部探讨全球化时代女性身份、艺术创作与文化交流的学术编著,为理解当代艺术实践与性别议题提供了宝贵的视角与资源。

编者语

“在我们看来,海外华人女性艺术群体的工作首先呈现丰富的面向。她们的作品中既有作为艺术工作者和海外移民的普遍性也有作为女性的独特所在。这种独特性既伴随女性主义运动的推进、新型家庭关系的转变而来,又剥离不开该群体所生活的跨文化环境,劳动是她们在异乡生存的必要手段,也是承载她们文化记忆的行动载体。”

书籍内页

刘北立,《惑/归(深圳)》,作品图,2021

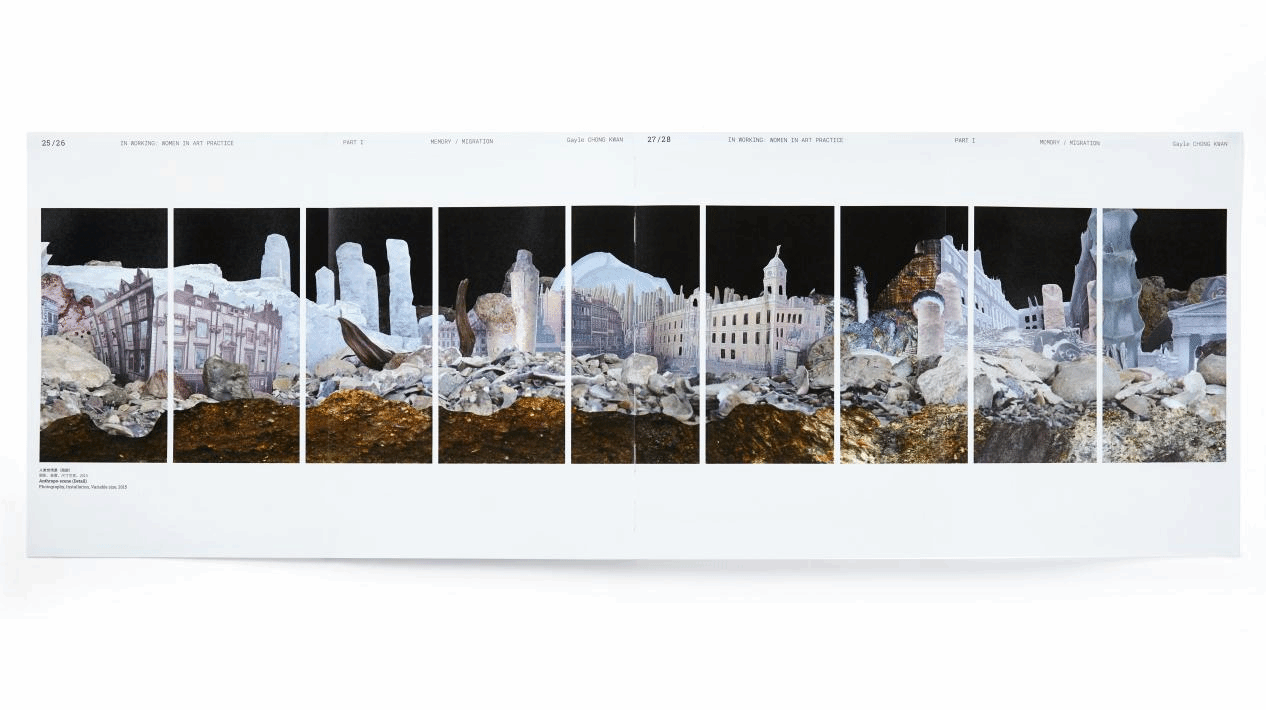

关庄,《人类世场景》(局部),作品图,2015

郭钰铃,《中餐美式烹饪》,作品图,2018

沈采,《毫无例外》,作品图,2020

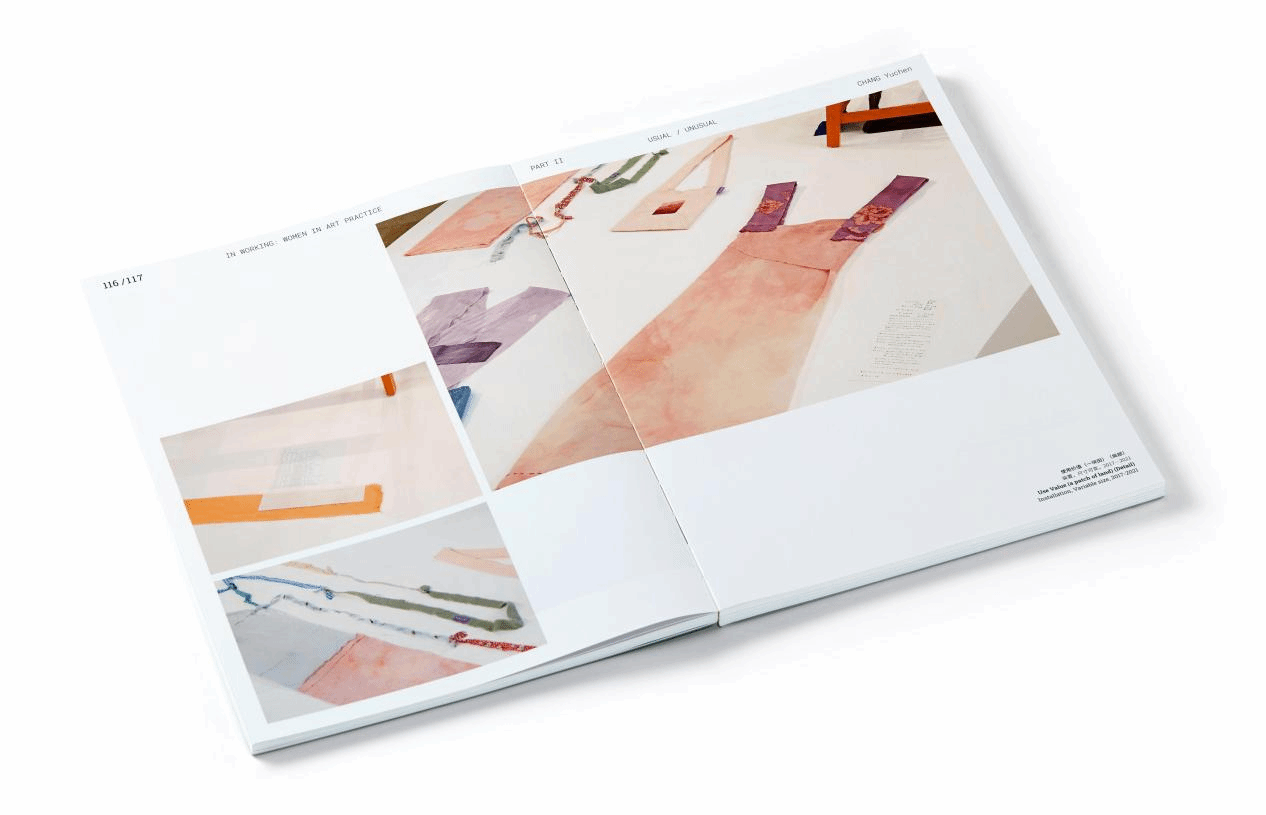

常羽辰,《使用价值》(一块田),作品图,2017-2021

部分访谈摘录

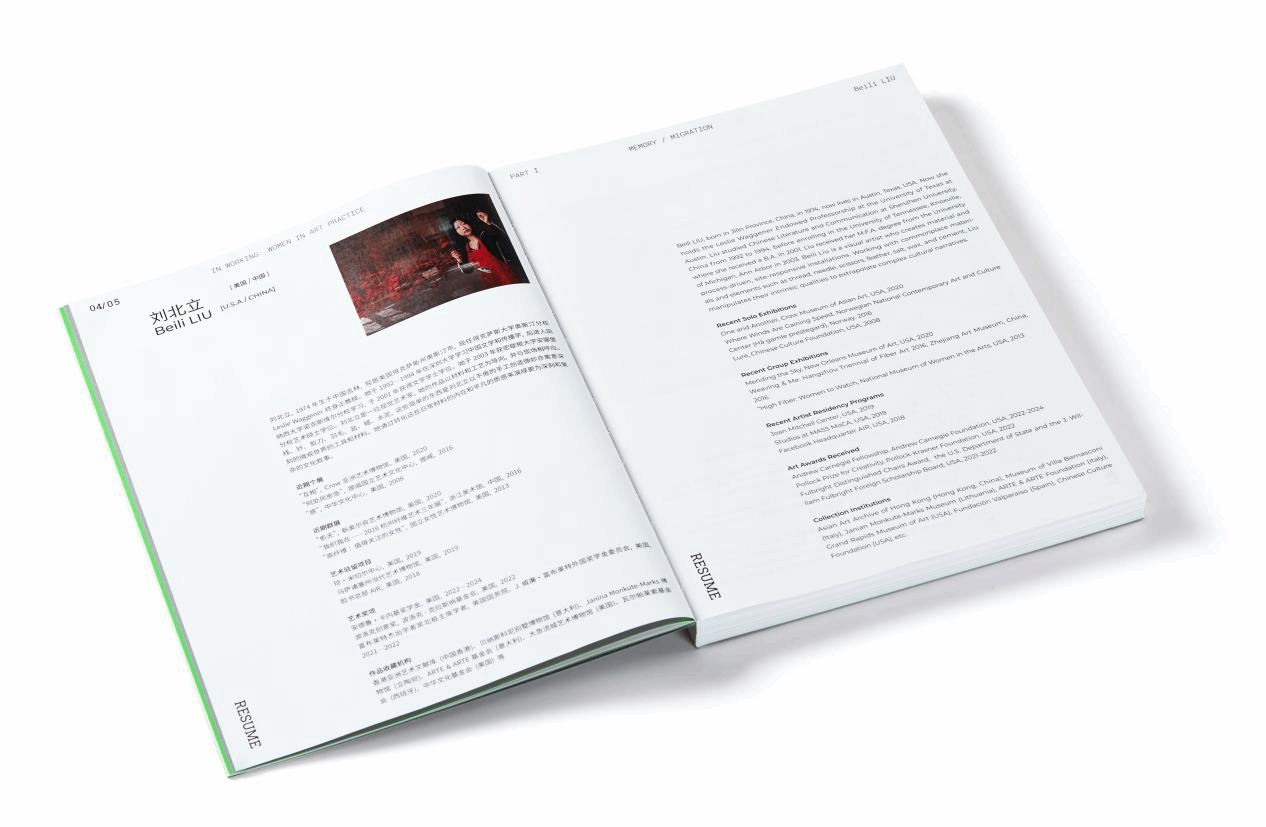

该书共收录19篇中英文双语艺术家采访,包括刘北立(Beili Liu)、关庄(Gayle Chong Kwan)、靳华(Hua Jin)、张亦飞(Linda Zhang)、毛羽丽(Yeu-Lai Mo)、郭钰铃(Alison Kuo)、董春华(Chun Hua Catherine Dong)、刘多妮(Duoni Liu)、常羽辰(Chang Yuchen)、马文(Jennifer Wen Ma)、王凝慧(Alice Wang)、张潇月(Yiy Zhang)、沈采(Shen Cai)、王美佳(Naormi Meijia Wang)、骆佩珊(Susan Pui San Lok)、李韵霆(Serena Lee)、陈淑云(Suki Chan)、郭锦泓(Avita Guo)、杨圆圆(Luka Yuanyuan Yang)。

刘北立:

“近年来,我在我的空间布置中引入了女性劳作中那些熟悉的、烙印般的姿态。这些姿态作为表演,使得女性的劳作成为可见的、在场的。在不同的文化与时代中,日常的家务劳动被看作是女性的工作。看似平凡的女性工作往往是滋养、给予和治愈的行为,是使人类的存在及进步成为可能的根本推动力。我感兴趣的是将女性的劳动转化为一种救赎和治愈的过程。”

靳华:

“作品《邓迪》(Dundee)与故乡、历史、记忆和移民有关。自古以来,人类迁徙的故事就在不断上演。人类的迁徙,远到从一个国度到另一个国度,从一个大洲到另一个大洲,近到从乡村到城市。全球化以后,人类的迁徙变得更加频繁。历经几代,人们慢慢将异乡变成故乡。这个项目讲述的就是这样一个故事,同样的个名字“邓迪”,命名在两个国家的两个地方,连接了不同大陆、同种族、不同文化。历经几代人,一种文化融入另一种文化,一种生活方式慢慢影响了另一种生活方式。”

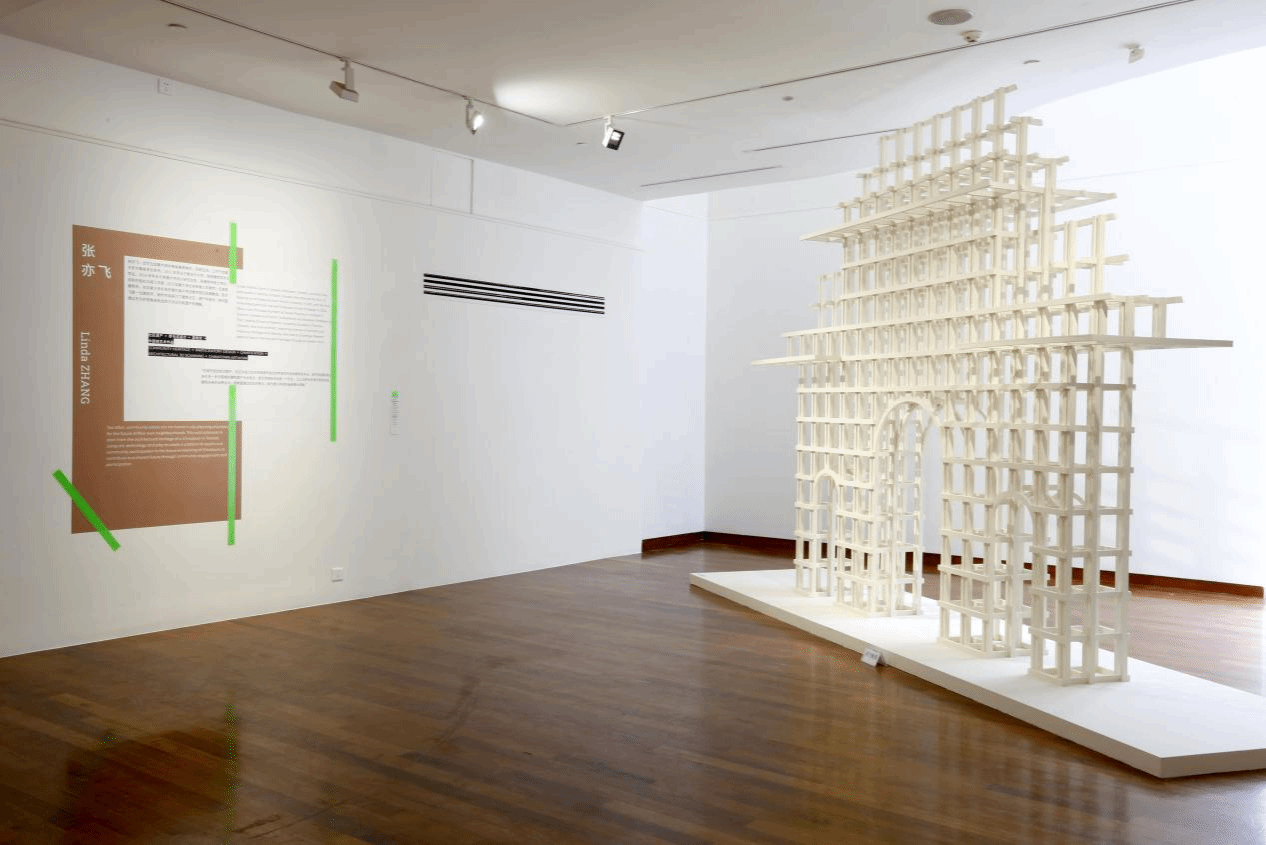

张亦飞:

“女性的工作在历史上一直被低估,我们今天仍然可以看到这一点。通常情况下,人们认为女性做的许多工作(家庭责任和家务劳动)都与经济价值无关,而男性所做的各种工作 (养家糊口)则被赋予了经济价值。在像唐人街这样的地方,我的创作一直着眼于这种情况如何超越家庭延伸到公民领域——以公民参与的方式。在社区工作和社区组织中,领导者、组织者和志愿者主要是女性。通过挑战人们对遗产的主流认知,我的创作试图探索我们如何能够通过女性的工作来关怀文化遗产,以及女性对社区生活方式的塑造所产生的无形的贡献与价值。”

郭钰铃:

“我的作品《中餐美式烹饪》是一系列印刷拼贴作品。它关注北美烹饪文化的一个特定部分——20世纪下半叶为西方读者印制的中餐烹饪书。这些图片和文字选自20世纪 60年代初至80 年代末美国出版的经典烹饪书,部分来自我的家族收藏。其中,有的是那个时代对异域美食的营销推广,如 1963年的 《东方风味餐》;而其他的,如1968年的《中国烹饪》,是对‘世界上最古老的文明’的传统、节日及所采用的原料进行的更具教育意义的考察。”

常羽辰:

“作品《使用价值》是我在 2016 年创立的具有试验意味的品牌。双手的劳动被换算为金钱,购买与占有被看作是爱。每一件产品的价格由以下公式计算得出:常羽辰至今为止所有打工时薪的平均值×常羽辰制作这件产品所花费的小时数+原材料的开销。“使用价值” 相信艺术不只存在于美术馆或画廊,也存在于人们日常生活的举手投足中。“使用价值” 用社会经济的普遍标准去衡量艺术家的劳动。“使用价值”目前发布了三个系列:背包、围裙和面纱。这次展出的围裙,受到了家务劳动的启发:其日复一日的韵律,其精致复杂的编舞,其孤独及乐趣。”

策展人对谈

关于海外华人展——

王璜生:

“从我所关注到的此类展览的生态来说,我觉得海外华人展览有三种类型。第一种类型是重要海外华人艺术家个案展。这种展览在多年前就有,像上海美术馆曾做过的赵无极、潘玉良的展览。这也是早期我们了解海外华人艺术的一个窗口。这一代移民艺术家与中国的关系密切,在中外也都很知名,所以其展览也会相应地获得更多关注。第二种类型是由官方机构举办的一些大型海外华人展览,类似一些邀请展。这类展览数量很多,规模也不小,尤其近年来,国内对海外华人的关注越来越多,像全国美展中也有关于海外华人的部分。但因为规模和体量比较大,所以它的关注点也比较杂。第三种类型是我们这种专题展览。有一些机构也做这样的研究海外华人艺术的专题展览,但从持续性和话题深度来说,我觉得何香凝美术馆是其中做得比较好的。何香凝美术馆举办此类展览较早,在2013 年就有关注海外华人青年艺术的“在地未来”展,近几年的展览也有不同的学术侧重,对海外华人艺术的生态、代系、档案等有比较深入的讨论。”

余湘智:

“在广东,在深圳,做海外华人的展览是有一定背景的。从历史上来看,这里是侨乡,是通商口岸,过去很多国人去海外发展,会从广东地区出发。何香凝美术馆近年来基于独特的建馆背景(何香凝女士曾任华侨事务委员会主任委员)和主管部门(何香凝美术馆是中央统战部直属单位)的原因,对海外华人的生存与艺术有较为持续的关注。这其中经历了从举办零散的海外华人展览到 2018 年转制以后系统地将海外华人展览作为一个重点板块这样一个发展过程。”

关于展览所探讨的主题——

李贝壳:

“在策划这个展览时,最初我们将关注点放在了女性的劳动上。我们想关注女性在不同时期的移民浪潮背后通过劳动带来的生活改变。从历史上看,我们发现社会通常将更多的注意力集中在女性在工作岗位的显性劳动上,而她们在家庭和社会中的劳动则往往被忽略。很多女性艺术家关注到了这个现象并用一系列创作进行了回应。我们希望通过艺术作品和文献资料来对不同时代中女性的劳动进行展示和分析。而在当代,这种状况已经明显发生了变化,越来越多的女性希望摆脱性别赋予她们的定义,并且用全新的视角诠释了‘工作’的当代含义。”

刘希言:

“‘在工作’这个名字有两层含义。从表面来看,不管女性是在家庭的劳动、照顾家庭还是走进社会从事社会生产、艺术生产,她们都一直在工作。这三个字表示的是从过去到现在乃至未来,女性的一种常态。当然,我们也可以说男性也是这样一种状态。我们把这个状态特别和女性结合起来,还有借鉴劳动生产理论的部分。过去认为女性在家庭的劳动不是生产型劳动,因为她们在家庭的工作无法在市场上交换。随着后工业时代对传统的、单一的生产消费模式的打破,生产方式变得多样化。而本来就不属于单一模式中的女性的工作,成为讨论这些新的社会劳动关系的对象。”

文章收录

良书盈篋待订——“在工作:艺术实践中的女性——第四届全球华人艺术展”策展对谈

“新女性”:拒绝被定义的族群,郑姝(海外艺术工作者、艺术专栏作家)

作为展览实践方式的女性视角,栾志超(中国当代艺术领域研究者、写作者)

艺术实践中的海外华人女性,如何 “在工作”?孟希(中央美术学院艺术资讯网记者)

“我在假想的浸透中生活”,刘希言(中央美术学院美术馆策划研究部主任)

将不可视的可视化,陈卓尔(何香凝美术馆展览专员)

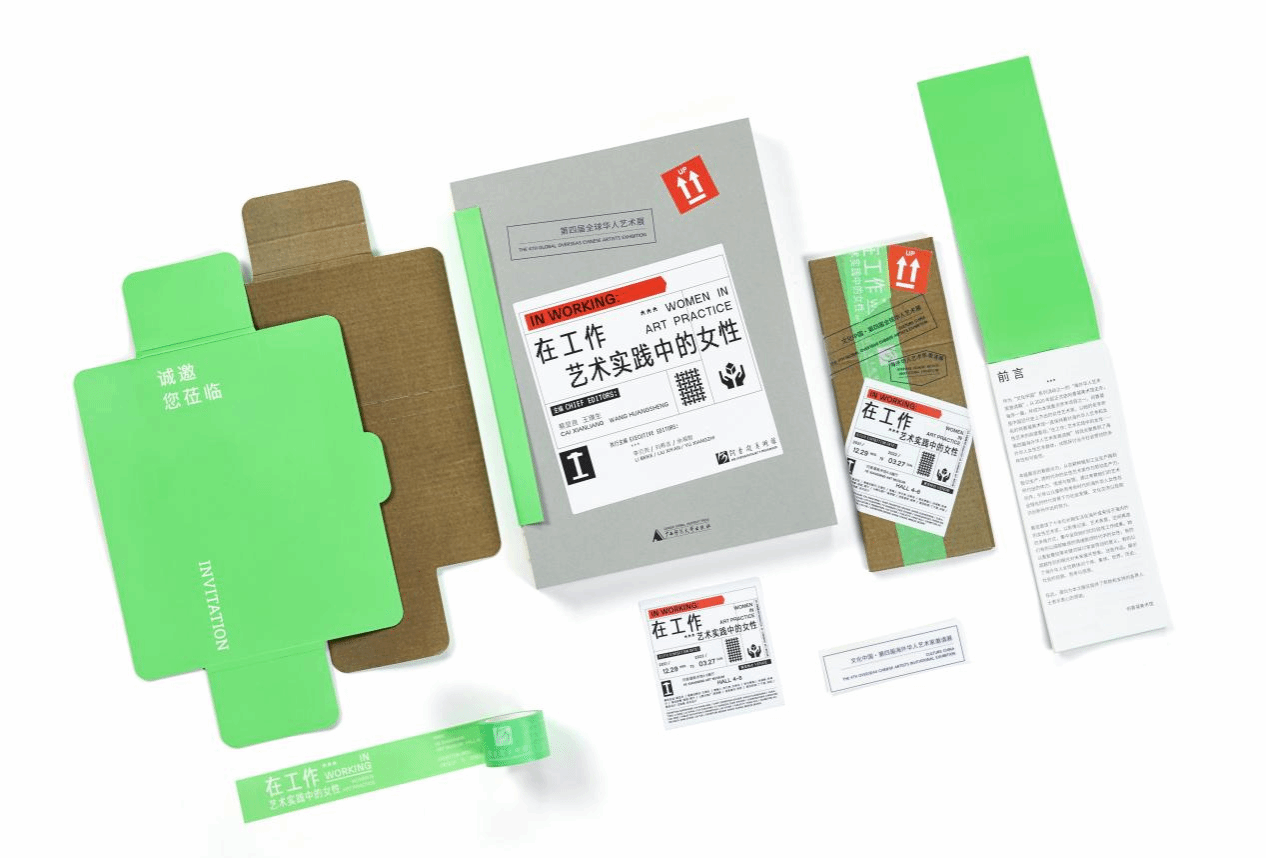

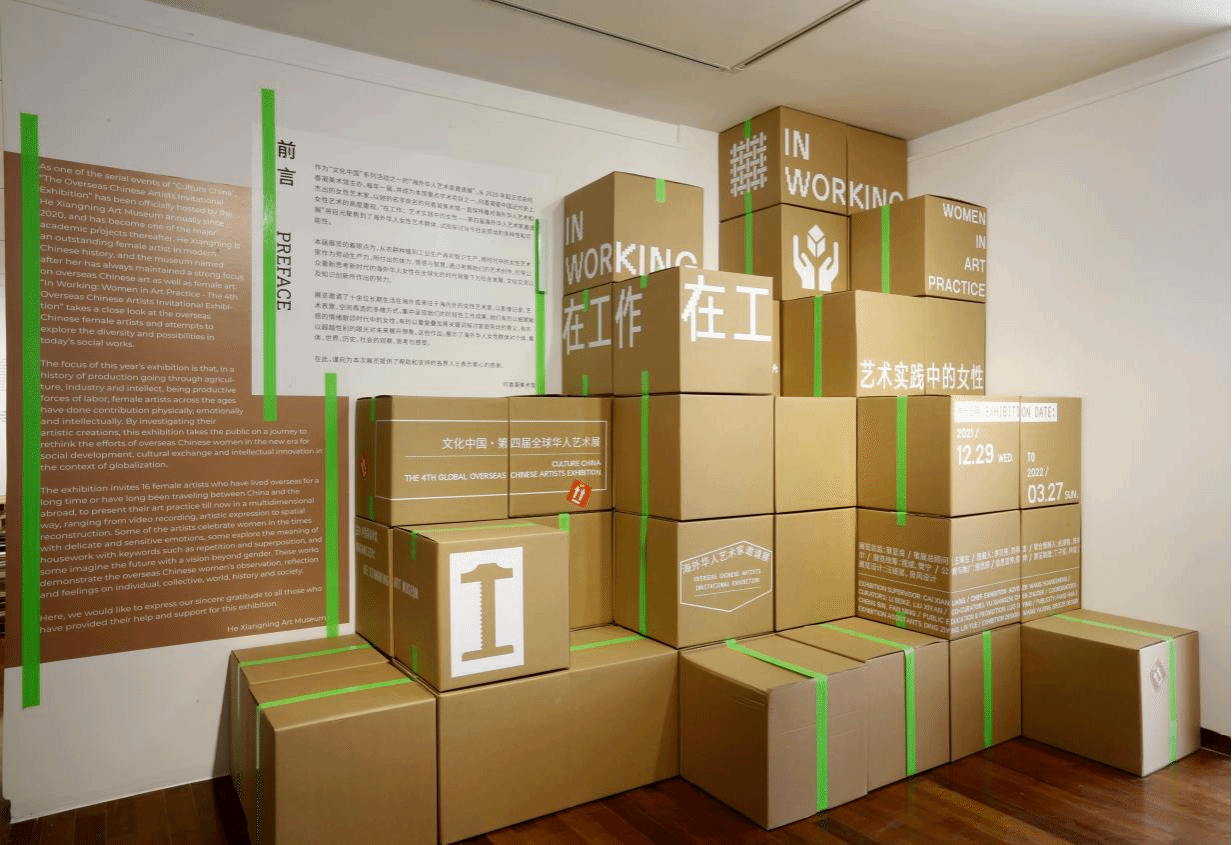

书籍设计

在构思“海外华人艺术家展”的展览画册设计时,书籍设计以包装邮件的纸箱的原色作为主基底,它象征着艺术家们与国内家人之间跨越重洋的情感纽带,它们不仅是物理上的传递工具,更是寄托情感的桥梁。这一独特视角成为了我们设计灵感的源泉。在文字部分的处理上,巧妙地结合了邮包上的贴纸和条码元素,这些日常而又富有生活气息的符号被赋予了新的艺术生命。此外,这一设计理念被巧妙地延伸至展览的每一个角落。

展览现场回顾

“在工作:艺术实践中的女性”——第四届全球华人艺术展展览现场

董春华,《中途相遇》,装置,影像,尺寸可变,2021

刘北立,《惑/归(深圳)》,装置,尺寸可变,2021

关庄,《人类世场景》,摄影、装置,尺寸可变,2015

张亦飞,《中国城未来遗产》,装置,尺寸可变,2018-2020

郭钰铃,《中餐美式烹饪》,拼贴装置,尺寸可变,2018

马文,《天际一线》(局部),雕塑,尺寸可变,2021

在工作:艺术实践中的女性

ZAI GONGZUO: YISHU SHIJIAN ZHONG DE NYXING

第四届全球华人艺术展

-DI- SI JIE QUANQIU HUAI

出版统筹:张明

责任编辑:潘百孝

书籍设计:汪娅星

内文制作:倖萍利

责任技编:伍先林

国书在版编目 (GIP)数据字 (2023) 第246078号

蔡显良,王璜生主编;

李贝壳,刘希言,余湘智执行主编

广西师范大学出版社出版发行

出版时间:2023年12月

编辑:李贝壳 刘希言

设计:孙小蕊

审核:沈森

审定:王璜生