媒介融合视野下的当代电影和美术馆

文/穆俊

摘要:近年来,不同媒介之间的联姻,带来了观念艺术、装置艺术等多样化的跨媒介创作模式。当代许多重要导演纷纷加入了这种“跨域”行列,进驻美术馆/博物馆,并结合数字影像、复合媒介等将其电影及影像装置带入博物馆/美术馆,拓展电影在影院之外的崭新内涵。本文试图通过考察电影与博物馆/美术馆的文化互动,管窥电影在当代时空条件下的走向及其艺术性表达,并借由美术馆/博物馆,考察电影在这一特殊场域内所经历的演变、消解与转型。

关键词:博物馆/美术馆;电影;形象动力;影像装置化

新世纪以来,随着技术和艺术的进步,不同媒介之间的融合带来了更多元的创作选择,进而延伸出了观念艺术、装置艺术等多样化的跨媒介创作模式。许多导演如戈达尔(Jean-Luc Godard)、阿克曼(Chantal Akerman)、阿巴斯(Abbas Kiarostami)、吉塔伊(Amos Gitai),还有我国的蔡明亮等,以各种影像形式和影像装置,纷纷进驻美术馆/博物馆。电影离开传统的电影院展演形式,与美术馆/博物馆合作,一方面在美术馆中设立电影的典藏、研究及教育中心;另一方面也通过策划影片放映、电影或动态影像艺术展览、委托拍摄影片及装置影像等项目来连接和拓延电影,形成了新的观看场域和观看关系。本文试图通过考察电影与美术馆的文化互动,管窥电影在当代时空条件下的走向及其艺术性表达,并借由美术馆/博物馆,考察电影在这一特殊场域内所经历的演变、消解与转型,重新审视电影媒介本身在21世纪的境遇、角色和意义。

纽约现代艺术博物馆早期电影展

一、电影与美术馆的历史互动

伊恩•怀特(Ian White)曾提出“一种特殊的电影类型”也可能是“一种独特的博物馆”的观点。[1]而劳拉•马克斯(Laura Marks)则专门探讨了电影在美术馆/博物馆和电影院的观看之间的差异和对立,并指出二者在空间与时间两个关键方面之间所存在的紧张关系。[2]因此,如果说怀特将电影与博物馆之间的关系呈现为一种潜在的可重构的关系,马克斯的描述则倾向于强调这两种机构之间的差异,甚至是对立。的确,美术馆/博物馆自身的演进复杂跌宕,电影与美术馆之间的关系也并不是二者简单的叠加和组合。我并不试图详细总结这个复杂且不断扩大的学术领域,而将重点放在上个世纪的1935年、1980年和九十年代末三个特殊的时间节点和历史场景上,并以此勾勒出电影与美术馆之间的三个阶段的互动与发展脉络。

1935年,纽约现代艺术博物馆宣布成立电影图书馆,这是一个负责保存和展示电影的部门。尽管在当时电影对知识、产业等产生了深远的影响,而且电影的内容和风格已经从简短的、独幕的场景发展到主题复杂的长篇叙事。但由于电影本身的娱乐底色、短暂的放映周期,以及放映结束后的回收和保存困难,观看艺术电影和我们今天所说的经典电影仍然是一种非常不寻常的活动。[3]因此,这样一种流行的娱乐与博物馆相对精英和神圣空间的结合,让许多人感到新奇[4],但更为重要的是它调动了人们对电影、艺术和观众的重新构想和定位,为电影提供了一个新的栖息之所,并宣告了电影作为一种具有重要历史意义的现代艺术的文化地位;它肯定了电影作为人类活动的珍贵记录的独特性,从而恳求人们拯救这些人类经历的腐朽片段,将它们从本雅明曾经称之为历史的垃圾箱中拯救出来;同时,它还阐明了一种新的电影展览模式。此后,世界各大美术馆纷纷设立电影的典藏、研究及教育中心,让电影从街头、影院和地下室进入了美术馆展览现场,与其它新旧艺术形式比量齐观,并借此进行重新定位。

图片纽约现代艺术博物馆电影图书馆具有丰富的影像收藏,包括早期的无声电影、纪录片、动画以及录像艺术等

1980年,道格拉斯•克兰普(Douglas Crimp)在其文章中对那些随着现代主义而出现的艺术博物馆进行了解构和批判,他认为,博物馆以继承传统为目的的考古学和历史学规范为基础,因此,它从一开始就是令人怀疑的。博物馆的发展史则是一部不断试图消灭异己、达成统一的历史。[5]的确,在上个世纪七、八十年代,学术界里涌现出了一股不容忽视的势力,美术馆/博物馆自身的正典地位受到了来自各方的批判,其实践与理论范式也面临着激烈的转型。因此,随着战后现代主义思潮的崛起,以及新的技术与艺术形式的持续发明和扩张,美术馆走下神坛,并试图寻找新的方式来激活其现代性;另一方面,六十年代电影新浪潮的变革,也激发了博物馆电影的形式变革,传统的收藏、展览机制受到了拆解和“破坏”,新的形式如白南准所做的《电影禅》(Zen for Film, 1964)、麦考尔(Anthony McCall)的固体光电影、丹•格拉汉姆(Dan Graham)的《电影》(Cinema, 1981)等这类影像装置在美术馆中展出,[6]并引起注意和讨论。这类电影并不预设传统电影中的人物和叙事,而是借用没有任何内容的光影、尘埃、美术馆的特殊空间、观众甚至展览空间中的噪音等进行创作,并重新定义观众、影像以及白盒子之间的关系。因此,在这一阶段,随着电影文化和美术馆/博物馆自身的激烈变革,同时也受到当代先锋艺术和空间转向浪潮影响,通过多元、延伸、解构、变形等方式,构成了一种影响深广的“另类电影”和“拓延电影”,具有激进的实验性并重新定义着电影的形式。

白南准《电影禅》,黑白无声,8分钟,1964

九十年代末,随着数字时代的来临,动态影像的展览早已不是新鲜事,世界大型的美术馆纷纷策划“电影展览”。这些展览如欧美当代美术馆举办的“快转”(Fast Forward)、“超越电影”(Beyond Cinema: the Art of Projection)等,展示了电影与录像艺术之间的谱系关系;“镜厅:1945年以后的艺术与影片”(Hall of Mirrors: Art and Film since 1945)、“电影效应”(the Cinema Effect: Illusion, Reality, and the Moving Image)等则探问了艺术电影及新媒体之间的演变;还有以已故导演和当代导演为题的创意展览,如1999年在牛津现代艺术博物馆展览的“恶名昭彰:希区柯克与当代艺术”(Notorious: Hitchcock and Contemporary Art)、蓬皮杜艺术中心策划的“谷克多,于世纪的思路上”(Cocteau, Sur le Fil du Siècle,2003)以及“乌托邦之旅:戈达尔1946-2006,寻找一个失落的定理”(Voyage(s) en Utopie, Jean-Luc Godard 1946-2006, A la Recherché d’un Théorème Perdu, 2006)等展览。与此同时,过去20年,当代艺术中也出现了一种明显的电影转向,将艺术作品放在一个临时构建的放映空间中,以唤起一种属于电影集体记忆的特定接收模式,如杰西•琼斯《愤怒的电影12》(12 Angry Films, 2006)、毕克•范德波尔的《威尼斯,大气层》(Venetian, Atmospheric,2007)以及克莱门斯•冯•魏德梅尔的《太阳电影院》(Sun Cinema, 2010)等。[7]这些独特的策展充分说明了当代艺术试图借助电影化手段对艺术的公共性及其制作的自我反思。诚如孙松荣所指出的,“当代的美术馆不再只是沿袭纽约现代美术馆以典藏、放映及陈列的传统形态来表征它与电影的互动关系,而是将之纳入到展演系统中,进行动态影音的展示、再创造与诠释的行动”。[8]在当代数字文化的语境中,电影以更加多元的方式融入到当代艺术的展示中,同时电影也开始以自己的模式,在美术馆内部催生出了一个新的场域。

2006年,蓬皮杜策划了《乌托邦之旅:戈达尔1946-2006,寻找一个失落的定理》展览

克莱门斯•冯•魏德梅尔的《太阳电影院》于土耳其东南部的马尔丁展出,2010

二、“形象动力”:

当代美术馆中的电影展览

形态各异的“电影展览”业已成为东西方美术馆无法回避的重要课题,这些“电影展览”舍弃了传统的基于导演生平、轶事及电影创作的策展形式,而是结合美术馆展览空间、动态影像、数字技术、复合媒介、光线设计及各种造型艺术对象等所聚合而成的一个特殊场域,在这里“形象动力”成为了展览的核心价值。“形象动力”一词援引自孙松荣教授的系列文章,[9]尽管他在文章中没有进一步定义,但通过比较可以发现,这种“形象动力”主要来自于电影影像与其它视觉艺术相遇所衍生出来的“互织”美学,也即是说,艺术家凭借自己的个人记忆对电影的影像细节进行重新检视、分析和改写,并将其与其它视觉艺术和媒介装置进行并置,从而产生出一种联觉效应,“悬挂”在美术馆展览厅墙上的电影影像从而成为了一个杂糅了真实性与创造性、视觉性与触觉性、绘画性与音乐性的展示对象和观看空间。

这种“电影展览”中相对简单的一类来自于策展人和艺术家对经典电影片段的挪用和改写,使其脱离原先的叙事脉络,形成一种新的表现形式。例如在杰夫•迪森(Jeff Deson)的《后窗全景》(Rear Window Loop)中,杰夫援引了希区柯克《后窗》中的经典片段,并结合动画形式以创作出新的叙事语言;在道格拉斯•戈登的影像装置作品《24小时惊魂记》(24 Hour Psycho)中,将希区柯克的经典惊悚电影《惊魂记》为素材,在没有改变影片内容的情况下,将原本2个小时的电影作品放慢拉长至24小时之久,并消除所有的声音;这些被放缓了的镜头,加上那些有点模糊而又缓慢的影像让每一帧画面都充满了新的意义。更为复杂的形式来自于2001年,多米尼克(Dominique Païni)和盖伊•科热瓦尔(Guy Cogeval)在蓬皮杜艺术中心和蒙特利尔美术馆展出的“希区柯克与艺术,致命的吻合”(Hitchcock et l'art, Coïncidences Fatale,2001)这样的大型专题展览。他们通过选择出具有冲击力的影像细节、标志性的道具等将电影的展览分成了几个区块:偶像、景观、恐怖、形式与节奏,并以多种方式与一些当代艺术作品发生关联,如将《迷魂记》中的溺水画面或是英格丽•褒曼与金•诺华的特写镜头“悬挂”于墙面上,进一步将之与罗赛帝的女人图像或维利•史络巴哈的《女死者》,甚至是罗丹的《吻》及曼•雷的《修复的维纳斯》进行并置;[10]或是将霍莉•金的《欲望之地》(1989)、阿兰•弗莱舍在法国北部举办的展览以及梅里•阿尔伯恩的《无题28号》(1994)作为其展览项目的一个部分融入其中。[11]这种并置使得电影影像的绘画性得到了凸显,也使静止的绘画获得了一种“形象动力”,与此同时,面对这种展示的“当代性”,观众也从电影院离开并跨入至沉浸式美术馆,以身体力行的方式获得了较之于传统影院更加丰富的体验。

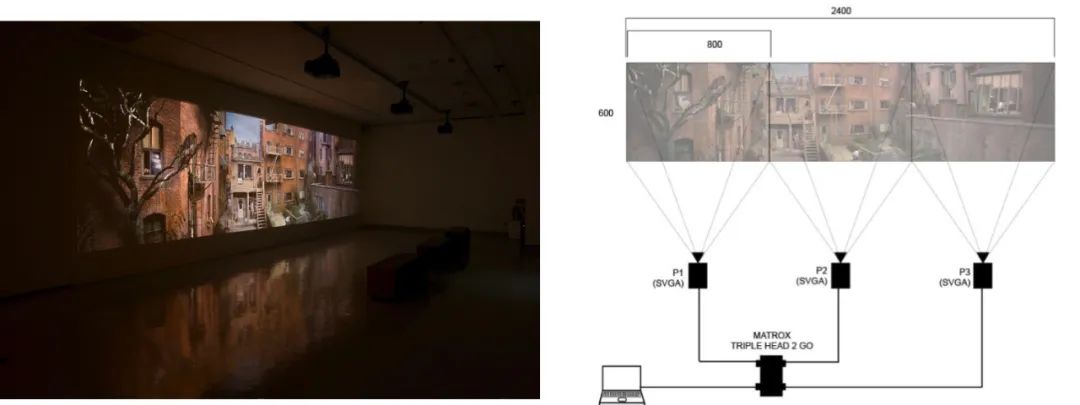

《后窗全景》,三通道投影,是希区柯克电影的全景式再现,观众可以发现更多隐藏在电影中的细节

借助于美术馆/博物馆场景迁移以及伴随着数字技术和新媒体的跨界融合,经典电影冲破了连续叙事和再现的向度,而朝着影像的造型性、纯粹的视觉性和绘画性之面向迈进。正如汉斯•贝尔廷所言,大众媒体科技增加了艺术的能见度,使艺术跨越其疆界,扩散至日常的媒体经验,更让录像艺术与装置艺术得以入侵艺术领域,因而打破了白盒子空间作为主导的展览形态,更因新媒介的使用,拉近了艺术与大众之间的距离。[12]因此,这种“电影展览”既是一种艺术家的迷影经验对电影影像细节进行重新检视、分析与改写的操作,也是在商业时代为艺术电影寻求一个庇护之所,以跨界影像装置的形式来拓延电影特别是另类电影的生命,从而为电影的书写和思考开具了一种新的可能性。

三、再媒介化:

当代电影影像的装置化和造型性

现代美术馆不仅为电影提供了新的场域和观看关系,更为电影注入了另种视像和新思维的可能性。传统的导演与造型艺术家跨界融合,以至于当代电影也越来越注重影像的装置化和造型性,这种装置化和造型性将我们再度引向了大卫•博尔特(Jay David Bolter)和理查德•古鲁森(Richard Grusin)所说的“再媒介化”(Remediation)的概念。他们指出,媒介化就是再媒介化,它总会挪用其它媒介的技术、社会、经济等意义,并且试图将其再媒介化至自身。[13]从格斯•范•桑特、罗伊•安德森、史蒂夫•麦奎因到阿彼察邦、蔡明亮等东西方优秀创作者的影片即是范例。这些影片中大量存在着一类电影叙境之外的元素,这些元素不属于外延与内涵的范畴,偏重和突出展示性和感知性时刻,并且在长镜头延时作用下成为了一种诗意的造型性装置艺术。

如台湾导演蔡明亮,从2002年到法国弗黑诺国立当代艺术工作室客座开始,蔡明亮与当代艺术之间的关系便逐渐得到凸显:他不断将电影带入博物馆/美术馆,从台北“故宫博物院”、台北市立美术馆到威尼斯双年展台湾馆等。同时,电影的博物馆/美术馆经验以及当代艺术风潮的影响使得蔡明亮的电影越来越走向视觉化和造型化,空间和凝视成为了其电影中的两个关键性元素。通过对《不散》以降的多部影片的考察,我们可以发现这种基于纯粹展示性、造型性、静观凝视的时刻在多部电影的多个场景中得到了复现。如在对电影《不散》的阐释中,孙松荣教授提出,《不散》里有意识地将《龙门客栈》的投影银幕,以近乎歪像(Anamorphosis)的形态布置——这个貌似悬吊半空并显倾斜的巨硕银幕,将即将歇业的福和戏院在瞬间转变为一间影像装置的展览空间。”[14]一跛一跛入内的湘琪,也因为这高度突显的光影造型性的时刻,沉浸在对一个影像装置作品的凝神观望中。

《不散》中《龙门客栈》的投影

在近作《郊游》中,影片的核心场景是一座的废墟房子,这里墙壁皴裂、布满瓦砾,还有残破的壁画,但湘琪所居住的房间里十分洁净,俨然一个中产阶级的日常居所,这就使得整个空间呈现出了某种“现代哥特式的诡谲和衰败与死亡的吸引力”,从而转换成一个具有隐喻性的废墟空间[15]。同时,影片使用了三个长景头段落,让陆奕静、小康、湘琪分别在深夜里对着巨幅壁画出神的凝望与情动的观摩;“从摄影到壁画再到电影,相隔一个半世纪的三重媒介‘重重再制的拟真’,从静止到延时,也承载了多重观者的目光。”[16]这种“久坐不动”的展示性状态,或是“出神凝视”观看体验,即是苏珊桑塔格意义上的电影迷恋时刻的显现,也还原了一种博物馆中的审美经验。

又如瑞典导演罗伊•安德森,其“生活三部曲”不仅深刻的反思了人类命运与文明进步之间的悖论关系,同时也展示了安德森多年来发展起来的独特电影语言。他几乎摒弃了传统的叙事范式,转而走向一种对人的“存在”状态的展示,正如他所描述的,“我们遇到了一种既无法理解也无法审视的存在,充满了人类的命运......它们成为了这部电影的主要角色”。[17]因此,是事件而不是情节构成了安德森电影场景,每个场景都是一个独立的小插曲,与其它场景交织在一起。其次,艺术对安德森有着特殊的意义,他电影中的每一个布景都是精心制作的,并不断地从绘画、文学、历史以及日常生活的记忆中寻找灵感。[18]如《寒枝雀静》的开篇和结尾都是一组等待的场景,以等待开始,以等待结束:一开始,在自然历史博物馆里,一位不耐烦的妻子几乎斜靠在旁边的画廊里,而她的丈夫盯着每一个玻璃橱窗,包括一个树枝上停着几只黑色的鸟儿的玻璃橱窗,这一画面的灵感来源于勃鲁盖尔的《雪中猎人》;而在影片结尾,几个乘客站在公交车站台等车,并以一场既深刻又荒谬的对话作结,这个场景则直接指向了贝克特的《等待戈多》。此外,这些场景几乎都以同样的方式构成:构图精细、景深极深、一景一镜的长镜头,再加上画面普遍的抽象感和较少的运动、对白等,构成了一个个古朴稚拙又意味深长的电影瞬间。因此,在安德森电影中,每一个场景都像是一幅超现实主义画作或者是一个行为艺术,并在一种相对静止和抽象的表现中形成了一个“沉思的空间”,在这里,基本不会唤起观众强烈的激情或极端的情绪,而是一种平静、疏远、间离的观看效果,这样的观看更接近博物馆/美术馆经验。

罗伊•安德森《寒枝雀静》的开篇

罗伊•安德森《寒枝雀静》中公交车站台的等待

在他们的电影中,大量存在着一类电影叙境之外的元素,这些元素不属于外延与内涵的范畴,偏重展示性和感知性时刻,并且在长镜头延时作用下成为了一种诗意的造型性艺术。这样的形式自觉使得这些导演更加远离了以叙事和技术奇观为主的主流电影制作模式,并将电影语言的边界推向一个新的维度。与此同时,从美术馆中的影像装置到电影中的装置化影像,这是一个再次复制和再媒介生产的过程,通过对影像装置进行空间转换和插入,使得影像装置成为电影的一个部分,并在电影内部催生出了一个富有空间性、造型性、绘画性的具象空间。

作为一种综合艺术,电影从一开始就表现出在“媒介”层面的“不纯性”,这种“不纯性”在数字技术的介入之后显得尤为突出。既可显现为其对各种技术的挪用和吸收,又体现在其内化其他艺术形式的能力上,还表现在影像本身史无前例的可操控、修改、重制之上。具体来讲,首先是影像物质材料的转移,电影所产生的影像经验,被转移到新的材料和技术上,因而获得了新的媒体属性;其次是场景的迁移,电影愈发频繁地现身于博物馆、美术馆、电脑及移动客户端等“非影院”场所等其它的场域,构建出了各种新的观影情境。从电影院到美术馆,从导演化身为造型艺术家,一方面是艺术家在电影之死的“后电影时代”寻求影像乌托邦和创作自由的庇护;另一方面,也是在后媒介时代积极拓延电影的生命和内涵的举措,以一种跨媒介、跨艺术的方式来挑战主流的、单一的电影景观,为电影开辟新的思考和书写的空间。这些艺术探索,不仅可以为跨媒介语境下的艺术作者提供新的启发和触动,同时也让我们在一个具体的场域中管窥到当代电影的走向及其艺术性表达,并重新审视电影媒介本身在21世纪的境遇、角色和意义。正如在《北海之旅:后媒介时代的艺术》这篇文章中,批评家克劳斯指出,尽管艺术形式的纯洁性仍然存在,但追求纯洁已不再遵循相同的原则。当代艺术也不再是坚守纯粹的、独立的、单一的艺术领域,重要的是它如何与其他媒介相互渗透,透过异质性更好地挖掘自身的媒介潜力,以达致一个连结与触动作品和观众的感知场域[19]。

注释:

[1]Ian White, "Kînomuseum" In Mike Sperlînger and Ian White (ed), Kinomuseum: Towards an Artists' Cinema, Cologne: Verlag der Buchhandlung Walther König, 2008, p.13-14.

[2] Laura Marks, Immersed in the Single Channel: Experimental Media From Theater to Gallery, M///enn/um Film Journal 55, 2012, p. 21.

[3] Haidee Wasson, “Making Cinema a Modern Art”, Museum Movies: The Museum of Modern Art and the Birth of Art Cinema, Berkeley: University of California Press, 2005, p. 1.

[4]如一份当地的纽约报纸曾这样诙谐的描述现代艺术博物馆的电影收藏实践:参观博物馆的地下展厅是值得的……如果不是因为它的历史意义,那么肯定是因为有机会看到吉米•卡格尼穿着吃蛋糕的西装,琼•布隆戴尔戴着鱼缸帽。

[5]道格拉斯•克兰普《在博物馆的废墟上》,文笳译、吴晶莹校,文章参见https://www.douban.com/note/330958190/,2018年12月19号访问。

[6]例子来源于孙松荣《蔡明亮:从电影到当代/艺术》,北京:金城出版社,2013年9月,第111页。

[7]Connolly M. Temporality, sociality, publicness: cinema as art project. Afterall: A Journal of Art, Context and Enquiry, 2012 (29): 5-18. 这几个作品都采取了电影院形式的来呈现,如杰西•琼斯《愤怒的电影12》搭建了一个临时的汽车影院,毕克•范德波尔的《威尼斯,大气》(Venetian, Atmospheric,2007)探索了物理和虚拟的电影空间之间的相互作用,以及克莱门斯•冯•魏德梅尔的《太阳电影院》(Sun Cinema, 2010)在一个公共广场中所创造的日落电影院。

[8]孙松荣《展示电影记忆的美术馆》,《当代艺术与投资》2010年4月第4期。

[9]孙松荣《美术馆与电影:从投映到展示的「当代性」》,《典藏今艺术》2008年1月18日;孙松荣《展示电影记忆的美术馆》,《当代艺术与投资》2010年4月第4期。

[10]孙松荣《美术馆与电影:从投映到展示的「当代性」》,《典藏今艺术》2008年1月18日。

[11]Christine Sprengler, Hitchcock and Contemporary Art, Palgrave Macmillan US, 2014, p.3.

[12]汉斯•贝尔廷《作为全球艺术的当代艺术:一次批判性的分析》,徐云涛译,《美术文献》2011年第4期。

[13] Bolter, Jay David, Richard Grusin, and Richard A. Grusin. Remediation: Understanding New Media, Massachusetts: The MIT Press, 1999.

[14]孙松荣《蔡明亮:从电影到当代/艺术》,北京:金城出版社,2013年9月,第19页。

[15]张泠《后工业哥特/诗意与“慢电影”——蔡明亮电影《郊游》中的废墟意象》,贵州大学学报艺术版,2015年6月第3期。

[16]同上。

[17]ROY ANDERSSON’S NEW FILM LANGUAGE FOR THE 21ST CENTURY, http://festivalcinesevilla.eu/en/news/roy-anderssons-new-film-language-21st-century, 2018年12月20日访问。

[18]Megan Ratner, The “Trivialist Cinema” of Roy Andersson: An Interview. Film Quarterly, 2015 vol. 69, no. 1. https://filmquarterly.org/2015/09/24/the-trivialist-cinema-of-roy-andersson-an-interview, 2018年12月20日访问。

[19]Krauss, Rosalind. A Voyage on the North Sea: Art in the Age of the Post-Medium Condition. London: Thames & Hudson, 2000.

作者介绍:

穆俊:陕西师范大学新闻与传播学院讲师/中国传媒大学电影学博士

(本文已发表于《当代电影》,2019年第6期,由作者授权在此发表)

*文中图片来源于网络

本期编辑:杜慧珍