编者按:本周推送薛墨的《 审美与历史之间——西方艺术博物馆史上的两种展览模式》,原载王璜生主编、沈森执行主编《新美术馆学》(第2辑),广西师范大学出版社,2024年。本文通过梳理西方艺术博物馆的发展历程,揭示其展览设计理念中存在的两种核心模式:审美模式与历史教育模式。18世纪前,私人收藏室注重视觉美感与作品对比;而现代公共博物馆兴起后,受启蒙思想和历史主义影响,逐步形成按流派、年代布展的艺术史叙事体系,旨在实现公众教育与文明认同。作者认为,两种模式的冲突与融合,反映出博物馆在审美体验、知识建构与社会功能之间的持续张力。

审美与历史之间

——西方艺术博物馆史上的两种展览模式[1]

文|薛墨

歌德写过一首名为《专家与热情者》(Kenner und Enthusiast)的诗歌,嘲讽了那些以专家自居的艺术研究者实际上并不能真正理解艺术,所谓艺术方面的专家,可能毫无欣赏趣味,或者为了学术而放弃美学理念和价值判断。歌德写道:建造画廊,是为了让人欣赏历史上留下来的艺术杰作,获得美的体验,达到净化心灵和精神的目的;而专家到画廊,则是为了知识,通过理性把握人类艺术、文化、历史知识,以理解人类的文明。观众在美术馆的不同收获,部分原因在于观者本人的文化背景、态度和目的,而根本上取决于博物馆具体的陈列设计及其背后的理念,这就涉及艺术博物馆发展的历史问题,如何陈列艺术品成为博物馆史和艺术史上的一个有趣话题。

一

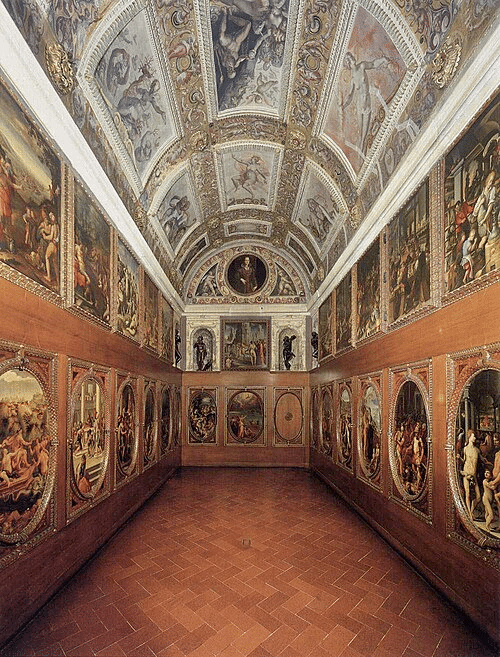

18世纪下半叶是欧洲博物馆历史的分水岭,在那之前可被称为博物馆的“史前”时期,以皇家和贵族的私人收藏为主要形式,属于私密空间,偶有对外开放的藏品,也只允许特定人群参观。著名收藏所如佛罗伦萨美第奇家族弗朗西斯科一世(Francesco Ⅰ)在韦奇奥宫的收藏室、哈布斯堡王朝鲁道夫二世(Rudolf Ⅱ)的奇珍馆、奥地利斐迪南二世(Ferdinand Ⅱ)在阿姆布拉斯宫的收藏馆等,从米兰到柏林,从圣彼得堡到伦敦,几乎欧洲的每个统治家族都有过珍宝收藏;他们收藏的目的或热爱艺术,或猎奇,或为了政治和社会声誉,期望通过收藏确立某种地位。据荷兰人文主义学者、收藏家和出版人胡贝图斯·戈尔茨(Hubertus Goltz,1526—1583)记述,1556至1560年间,他在欧洲大陆共拜访过970家收藏所。这些收藏家来自各个阶层,包括皇帝、教皇、主教、修士、军官、神学家、医生、法官、学者、诗人、艺术家等。[2]在法国收藏家皮埃尔·博雷尔(Pierre Borel,1621—1671)17世纪出版的重要藏品目录中称,据说法国至少有超过160家收藏所,而威尼斯宣称有70多家私人收藏室。[3]从艺术品陈列的角度看,这一阶段大部分的私人收藏品比较庞杂,艺术品多依据作品题材、尺寸、色彩、对称或平衡的美学原则来分类悬挂。第二个阶段是现代意义上的公共博物馆时期,早期最著名的是于1683年对外开放的牛津大学阿什莫林博物馆,以及被誉为“现代公共博物馆之母”的巴黎卢浮宫。此时博物馆开始对普通大众开放,艺术品收藏和布展原则基本形成,根据艺术风格、流派和历史分期,分配展厅空间,并按时间线索陈列,逐渐成为博物馆的展示原则。

图1:弗朗西斯科一世的收藏室,16世纪

18世纪的批评家和美学家认为艺术品能在精神、道德和情感上启发和改变观者,蓬勃发展的美学理论、艺术评论以及艺术史对画廊和美术馆的建立无疑起到了推动的作用,同时也反过来证明艺术品具有道德力量。艺术品被视为艺术时才能实现它的价值,美术馆不光是最好的展示场所,也是证明人工制品是艺术品的权威机构。无论是法国大革命后的卢浮宫,还是后来欧洲国家和美国建立的现代公共艺术博物馆,无不是以教育和启蒙民众为宗旨,这种教育既是对历史文化的认知,又是提高公民审美趣味和道德意识的重要方式。然而,这两种对艺术和展览的不同认知,导致了展览史上重要的理念分歧。美国艺术博物馆学者卡洛尔·邓肯(Carol Duncan)甚至直接将西方的博物馆陈列分为教育性和审美性两种模式。在教育模式中,艺术品被视为艺术史框架中的材料,在博物馆中实现了可视的艺术史和人类文明史;而在审美模式中,艺术品的独特性成为表现的重点,博物馆则是一个欣赏和沉思的场所。邓肯还指出19世纪的博物馆展览导向是教育,出于道德、政治目的来启蒙民众,而20世纪的展览则以审美为主要导向。[4]邓肯的这种区分并非空穴来风,事实上这种分歧在博物馆的实践者那里,表现得更直接,曾担任波士顿美术馆馆长的本杰明·艾维斯·吉尔曼(Benjiamen Ives Gilman)认为,艺术博物馆与历史和学科博物馆不同,是为观者提供一种美的体验,而非传达信息,这种对审美的强调在一定意义上就是“为艺术而艺术”观念在展览中的延伸,他认为艺术博物馆不存在教育目的。与之相反,许多博物馆人是要让艺术变成提升普通大众审美情趣的工具,无论何种博物馆,其存在的合理性在于教育,艺术博物馆也不例外。大都会艺术博物馆原馆长弗朗西斯·亨利·泰勒(Francis Henry Taylor)甚至认为,艺术是文化史的重要资料,他主张不同艺术品质的作品对博物馆来说同样重要,“杰作美且重要,但她不可能是孤立的。她是歌剧中的女主角,但她必须在其他演员和合唱团的配合下,在具体时间和地点发出权威的声音”[5]。

从博物馆的历史和实际情况来看,这种对立模式的区分似乎过于简单,两种陈列模式大多数时候可能是同时并存,或者互有折中。而且从时间上看,部分博物馆的陈列方式与大型公共博物馆不同,他们直到今天还保持着追求一种前博物馆时代私人珍宝馆的收藏模式,如美国弗里克的收藏,把绘画、雕塑和装饰艺术混合陈列,产生一种独特的视觉效果,给人一种不一样的参观体验。正如学者斯蒂芬·巴恩(Stephen Bann)发现的,近些年来,有一股回归珍宝馆的展览模式的潮流,与艺术博物馆传统的艺术史展览模式形成对照,从多方面看非常具有启发意义。[6]再如英国约翰·索恩爵士博物馆(Sir John Soane's Museum)的收藏方式一直保持了独特的展览模式,有自身的逻辑和关联性,虽然收藏的是众多古物,但并没有按照严格的历史或考古学规则来展览,而他更乐意称之为“建筑诗学”(poetics of architecture)。[7]现代艺术展的形式更是与传统博物馆形成了鲜明对照,简洁的白盒子模式与博物馆陈列的鲜明对比时常带给我们更多的思考,其中涉及的不只是艺术认识、展览理念观众接受问题,还包括了建筑设计和理解语境问题。

二

当展览本身并未成为目的,也就是说绘画和雕塑仅是服务于宗教、政治或私人生活,如原始洞穴壁画、墓室壁画、教堂壁画和宫廷装饰等,如何展示并不会成为思考和争论的关键问题,艺术品一旦进入博物馆,形成集中的有目的的展览时,问题就出现了。为什么展览?如何安排展览?按照何种秩序陈列?试图讲述什么?虽然早在17世纪,举办艺术展览就在意大利各城市和巴黎形成了制度比如意大利通常会在圣徒纪念日举办艺术和珍宝展,而巴黎则由皇家绘画和雕塑学院主持当代艺术展。但这些展览的场所和形式以及作品的数量、贯穿的时代并不那么复杂,所以如何陈列也不会成为问题。

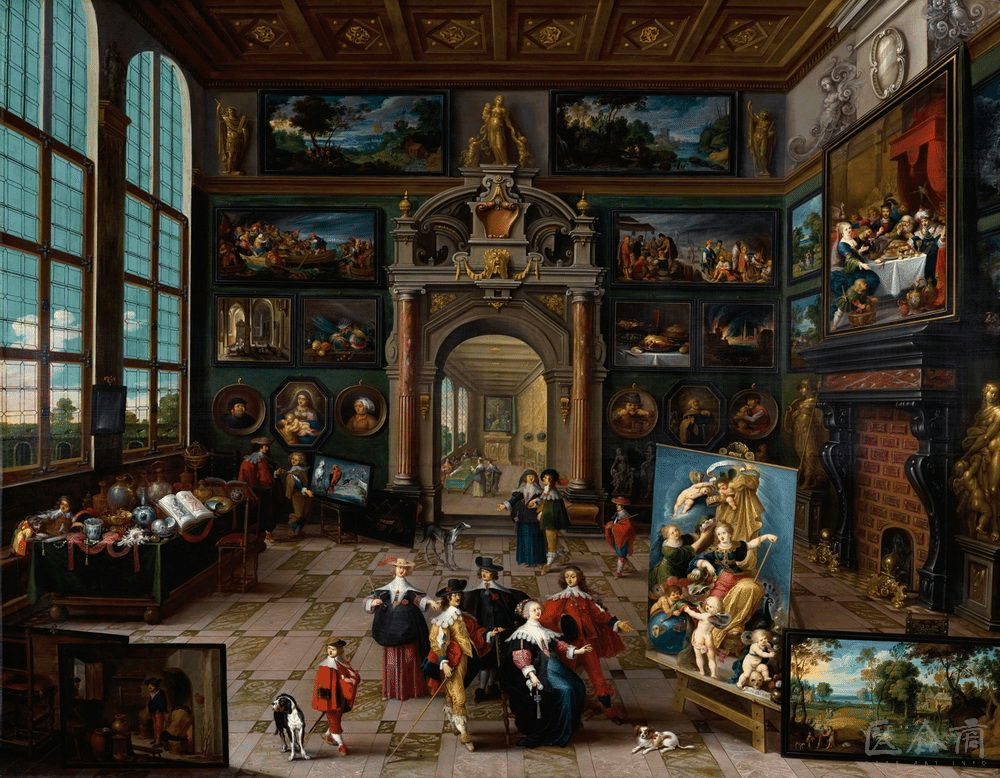

图2:达维·特尼尔斯《大公利奥波德的绘画收藏室》,约1651年,维也纳艺术史博物馆

受启蒙思想和历史意识觉醒的影响,18世纪的皇家收藏逐渐开始注意系统性和展览性。1775年,德国新古典主义画家安东·拉斐尔·门斯(Anton Raphael Mengs)对马德里的皇家收藏表示遗憾,认为皇家所收藏的绘画应该集中陈列,这样才能够让参观者对从古到今的艺术和艺术家有总体的了解,他的观点很可能受到其朋友被誉为“艺术史之父”的温克尔曼(Johann Joachim Winckelmann)的影响。门斯的想法在佛罗伦萨的哈布斯堡大公利奥波德二世(Habsburg Grand Duke Leopold Ⅱ)那里得到了实现,他将从托斯卡纳地区的宫殿和教堂收集来的绘画都集中在乌菲齐画廊展出,当时那不勒斯的皇家收藏室也将所有的艺术品集中展出。不过这种集中展览并不一定完全按照某种系统来进行,而真正依据时代顺序和按流派展览的陈列形式出现在哈布斯堡家族收藏中。哈布斯堡王朝的统治历史悠久,收藏史非常吸引人,早从中世纪就开始了其包罗万象的收藏,其中艺术品是最重要的部分,这些藏品目前大都陈列在维也纳艺术史博物馆。[8]到了18世纪后半叶约瑟夫二世(Joseph Ⅱ)统治时期,约瑟夫二世立志要提高哈布斯王朝的艺术教育水平,将皇家收藏集中起来,并通过大量购买来增加藏品,这些作品系统地陈列在霍夫堡宫殿之外,供民众观看。从1776年开始,这些藏品便在美景宫展出,当法国公众还无权看到皇家收藏时,维也纳人却能至少每周三次欣赏到皇家的艺术藏品。美景宫成为最早的现代艺术展览实例,也是公共艺术博物馆的原型。当时约瑟夫二世还特别聘请了巴塞尔的学者梅歇尔(Christian von Mechel)负责管理藏品,并在1781年完成了收藏目录的编撰。梅歇尔采取的系统展览方式因在目录中插入了展览设计平面图而广为博物馆和艺术史学者所注意,他在展览中将作品根据画派分为三个流派,即以德国、荷兰、意大利的艺术创作为单位,每个展厅按照艺术发展的时间顺序编排,同一画家的作品集中陈列。他认为,这种按照时间顺序的陈列可使观众对一幅作品有更多了解,尤其是它在历史中的位置,所以“艺术家和艺术爱好者对此一定非常感兴趣,世界上有一个展现艺术史的宝库”[9]。从另一方面看,展览方式体现了艺术史观,对梅歇尔来说,虽然他未能写出一部艺术史著作,但展览设计和目录展示出他的艺术史才能,这也是历史上最早的展览目录之一。同时在他看来,这种以历史为线索的展览方式实际暗含了教化的目的,在展览目录中他这样写道:“展览这些伟大的艺术品犹如图书馆丰富的图书,旨在提供教育而非短暂的享受。”一种理性的、史学的意识显而易见。

图3:奥地利美景宫美术馆外景

对当时的人来说,这无疑是一种新的陈列形式。此前作品陈列大都将作品主题、品质和创作者视为第一考虑要素,按形式和美学特征集中陈列,为获得一种视觉上的愉悦,他们认为,各种类型的绘画集中陈列更有震撼力,而且作品之间的对比更能增强视觉效果。所以有人就对梅歇尔的这种按时间顺序和流派分类展览的方式提出了异议,认为是对艺术的扼杀:如果谁想撰写艺术史,那可以到博物馆去,但那些真正热爱艺术,对艺术有敏锐感受力的人最好远离博物馆。博物馆的目的不在于展示历史知识,而是培养艺术趣味和唤醒崇高的心灵,这就是为什么博物馆必须以美学原则为基础的原因所在。最伟大的收藏,应该是收藏和展示最伟大的杰作,突出作品的艺术特性。但那些接受了启蒙思想的人士则对这种新的陈列方式大加赞赏,认为此展览方式更符合认识原则。

实际上,无论是在德国还是意大利,这种依据流派和时代顺序陈列的展览形式此前就已出现。根据法国艺术史学者热尔曼·巴赞(Germain Bazin)的研究,在1756年,杜塞尔多夫(Düsseldorf)的一家画廊已经开始按流派和艺术家分类展出。一位叫格罗斯利(P.J.Grosley)的法国旅行家记录了他的一次意大利之行,他到当地一位大学教授法西奥利(Paduan Faccioli)的家里参观其藏品,发现这些收藏按照学术研究思路陈列,一系列绘画展现了它在欧洲文艺复兴以来的历史。藏品陈列从希腊肖像开始,到意大利首批受过训练的画家所作的仿品,再到艺术成熟和大师辈出的时代。法西奥利的收藏形成于1758年左右,很可能是对此前一位威尼斯神父和新古典主义学者利奥德利(Leodoli)收藏的模仿。从艺术史的角度看,这种按照绘画发展历史的陈列观念与艺术史研究有直接关系,最早可以追溯到1550年瓦萨里出版的《名人传》。

图4:弗兰西斯·弗兰肯《收藏家的画廊》,约1635年

瓦萨里的著作中虽然主要通过记录一些艺术家的生平确立其历史地位,但重要的是他把艺术现象按照进化史的原则来排序。瓦萨里将艺术的发展分为三个阶段,大体分别对应于14、15、16世纪。第一阶段是原始阶段,艺术还处在幼年时期;第二阶段是过渡阶段,艺术从摇篮走出,经过童年进入青年时期,虽然有了显著进步,但还未达到完美;第三阶段的艺术完全成熟,已经达到了至高点,艺术家担心的是衰退,而非希望继续进步。这种撰写方式使他成为西方首位艺术史家,将目光投向保存下来的视觉艺术资料及艺术发展过程。11数百年后,艺术品的收藏、分类、阐释就遵照了瓦萨里提出的原则。据巴赞考证,1770年乌菲齐画廊的副管理员卢兹·兰奇(Luigi Lanzi)在收藏展览中具体完整地实践了瓦萨里的史学原则在一篇名为《意大利绘画史》(Storia pittorica dell'Italia)的文章中兰奇从理论上详细阐述了他的展览陈列理念,把各种绘画流派置入一种历史的网格之中,用以统一欧洲从古至今的艺术,兰奇也因此载入艺术史学研究的史册。”正是从18世纪开始,艺术史的理念借助博物馆实现了具体化,沃尔夫冈·恩斯特(Wolfgang Ernst)在考察新古典主义收藏向现代博物馆藏品转化的关键时期时,就指明了这一点:

艺术史在某种程度上承认,从18世纪以来,公共收藏所中具有历史意义的艺术品的展示已发生了变化,从一种传统的、混杂的奇珍室展览类型,一种各流派艺术混合杂陈的形式转变为强调艺术发展史范式,按照进化、时代、风格发展来编排展品的模式。因此也反映出历史意识的逐渐强化。[12]

18世纪下半叶,由于绘画在画廊集中展出的机会增多,如何展览不但成为博物馆讨论的重要议题,而且也是艺术家和艺术爱好者关注的问题,更重要的是不同的展览陈列方式与意识形态联系在了一起,陈列既是一种渐次展开的空间序列,构成了一个宏观的叙事结构,成为个别作品意义的框架,同时也是一种叙事模式。

图5:胡伯特·罗伯特《卢浮宫大画廊想象图》,1789年,卢浮宫博物馆

当革命政府决定在卢浮宫展出收归国家所有的艺术品时,展出哪些艺术品和如何陈列成为当时争论的焦点。博物馆委员会的主张是展出所有旧王朝遗留的绘画精品,博物馆委员会倾向于将所有流派的艺术品混杂在一起展览,按照以前的惯例,这一方式利于比较学习和鉴赏,但雅各宾派和当时的国家艺术管理者雅克-路易·大卫(Jacques-Louis David)则要求避免展览成为旧王朝贵族的趣味展现或是仅仅为艺术家展出的场所,不能只展出奢华艺术品以满足好奇心,而应该是一个公众启蒙的场所。介于这场争辩的重要性,我们不妨详细引述他们的观点,1793年6月17日的一份材料记载了博物馆委员会的主张:

我们所采取的布展形式百花齐放,这是经过我们悉心安排的。如果采取其他布展形式,依据艺术发展的早期、中期和近期为序陈列,或者是把藏品按流派分类,这两种布展方式很可能会让很多专家满意,但我们担心这样做会招致批评。因为这种按序陈列并不服务于任何实用意图,事实上会阻碍年轻艺术家学艺。相反,他们会感激我们现有的展览方式,这为他们提供了与大师风格比较的机会,认识大师的长处和短处,这些细节的把握只能通过近距离直接比较才能明显察觉。[13]

委员会共六名成员,1792年由政府任命,包括五名艺术家和一名数学家,[14]显然他们希望展览是对艺术家有益,并且在他们看来,根据流派分类和时代发展顺序陈列会阻碍对艺术的欣赏和学习。艺术家更希望是一种非历史展,展览突出绘画的品质和美学原则,利于对比、学习。政府文化部门官员和学者则推崇历史展模式,因为它体现了一种科学的分类体系——将作品按照画派展览可以发现不同国家流派的特色,按照年代顺序,则能看出艺术发展的历史连续性。并且,这种按照历史发展顺序和流派为线索的展览形式可以激发参观者的民族自豪感,加强对革命后的法国政府和国家的认同。最终,当时的博物馆馆长菲利浦·奥古斯者·让戎(Philippe Auguste Jeanron)决定按照如下基本原则设计展览:首先是历史,其次是美学。他认为博物馆的使命是让参观者有机会领略过去的艺术,而且这一学习过程是要受到控制的。[15]

三

18世纪晚期兴起的历史主义浪潮是影响博物馆展览的重要思想之一,直接推动了历史展览模式的形成,并统治了博物馆两百年。有学者认为,从原来的私人珍宝馆展览模式转变为新的艺术史模式,实际上是认识论思想的转变。[16]正是在历史主义思想的影响下,收藏界开始按照他们对古代文物在空间秩序中的理解重新排序,在19世纪末出现的“时代之屋”(period room)就是将收藏品看作讲述历史的材料。温克尔曼首先将历史主义思想运用到艺术史的研究中,并直接对艺术博物馆展览产生了影响。他提出将艺术作为有机发展的历史来研究,而非仅仅记录艺术家生平,他将古代艺术的故事编写成起源、发展、变化和衰落的演变过程。温克尔曼将艺术史从原来的艺术家传记模式提升到了系统的风格分析和历史语境分析。不过温克尔曼并未在实践中将自己的艺术史观念运用到收藏展览中,虽然在罗马曾负责管理过枢机主教阿尔巴尼(Alessandro Albani)收藏的古物,但巴洛克式的宇宙观拒绝历史,所以温克尔曼只能在笔下实现他理想的博物馆,为古代雕塑创造一个虚拟的大舞台。事实上,上文提及的梅歇尔在维也纳的美景宫将温克尔曼对古代艺术的分期原则转化运用到欧洲绘画展览中。[17]

图6:杜米埃《埃及人长得也不好看》,1867年

除了历史主义的兴起对博物馆展览收藏产生重大影响外,当时知识分类观念也是促使展览向艺术史模式发展的重要因素。18世纪欧洲的博物学在学术界流行甚广,特别热衷于对生物进行整理、命名、分类,试图通过这种方式使自然变得更有条理。瑞典生物学家林奈(C.Linnaeus)创立的动植物分类的双名命名体系一直沿用到今天。但林奈的分类法受到法国生物学家布丰(G.L.L.de Buffon)和其他有机论支持者的攻击,认为他的属种分类命名属于人为分类,并提出了物种的自然分类法。此外还有多邦通(L.J.M.Daubenton)和居维叶(Georges Cuvier)等博物学家都对分类研究异常感兴趣,并在动植物、矿物分类方面作出了重要贡献。居维叶认为每个有机体都是一个自足的体系,坚持有机论和整体论的生命观。同时,包括居维叶在内的部分学者也在讨论是否存在将所有物种联系起来的伟大的存在之链,或是将所有物种联系起来的庞大网络。博物学本来就与艺术之间有着割舍不断的联系,而此领域的分类和陈列法,对绘画展览中以国家、流派划分的方式也起到了推动的作用,其中极具影响力的画商兼鉴定家勒布伦(J.P.Lebrun)就将博物学的分类原则运用到了艺术研究中,勒布伦也是后来卢浮宫展览设计的重要人物。诚如美国博物馆学者麦克莱伦(David Mcllellan)所言,“博物学的分类原则与艺术划分在不同流派和时代之间存在契合:绘画中,不同地区流派的画作可被认为是属(genera),而其中的大师则是种(species),围绕在这些大师周围的是其学生和追随者”[19]。

对法国人来说,选择按流派和时代秩序陈列还有另一个目的,即为了突出法国艺术和历史,树立民族荣誉感。在国王路易十六时期,法国就曾委托当时的皇家建筑总管昂吉维莱尔(Comte d'Angiviller) 设计卢浮宫博物馆,但由于大革命爆发而使此计划胎死腹中。不过按照原计划,展览依国家流派分类,除了原有的大师作品外,还专门按照年代顺序选取法国艺术品进行展出,以显示法国艺术源远流长的历史。[20]革命后的卢浮宫在一定程度上是原来昂吉维莱尔计划的延续,通过精心遴选作品,按照流派与历史发展过程展出,既说明法国本身艺术的发达和收藏之丰富,同时也在宣扬一种艺术进化论思想和普遍的美的观念,要参观者认识到艺术进步和完美程度是通过这些艺术家一步步实现的。在写于1827年9月9日的信中,黑格尔参观过卢浮宫大画廊后认为:“如果我们不是对每一幅画所属的国家、时代、流派和作者等有所了解,那么,大多数美术馆就会让人觉得混乱而无意义,理不出头绪。因而,对研究和充满智性的享受最有助益的,就是一种合乎历史的排列。”[21]他认为艺术必须置于历史中来理解,艺术是思想和情感的一部分,每件艺术品都有其特定的时代和环境。正因为他的这一论点,许多学者将黑格尔视作重要的博物馆理论家。

图7:提香《丘比特与安提俄普》,1535—1540年,卢浮宫博物馆

如果说原来的展览模式重视单件作品和单个艺术家,那么这种进步的历史展意在说明一种集体普遍的行为,即人类和时代如何逐步走向文明。也就是说艺术史模式赋予了艺术品一种新的文化——历史的地位和对它们一种新的认知价值。这种新的展览思路既影响了不同艺术流派的地位,也使得当时对展览单件作品的态度发生了改变。艺术中原来的等级制度逐步削弱,古代雕塑和文艺复兴时期艺术的绝对优越性逐渐发生了变化,安德烈·马尔罗(André Malraux ) 在《无墙的博物馆》一书中为我们说明了博物馆收藏态度的转变过程——至少到了19世纪晚期,各流派的艺术才受到平等对待,当时弗朗切斯卡(Piero della Francesca)和拉斐尔(Raffaello Sanzio da Urbino)地位相当,甚至高过拉斐尔。同时原来意在突出单件作品的华丽画框,在18世纪也被取缔。当时慕尼黑出现了一种“绿色画廊”(Green Gallery),画框非常简单,这样便于集中悬挂。在维也纳,梅歇尔为了方便布展,居然花费了70000盾币将原来宽大豪华的巴洛克式画框换为简约的古典式边框,目的仅在于方便按照艺术史原则布置作品。[22]

艺术博物馆历来被认为是高高在上的象牙塔,很难与普通民众建立紧密关系。我们一定会记得法国漫画家杜米埃(Honoré Daumier)的一幅讽刺下层人在艺术品面前不知所措的样子的作品。但在受启蒙思想影响的人看来,按照艺术发展史顺序展览更合理,他们认为原来的展览模式事实上是一种精英式或贵族式展览,而可视的艺术史才是自由民主社会应该推行的展览模式。因此,在一定程度上推行历史展示模式也显示了与旧制度决裂的态度。实际上这两种模式对观众的要求和影响也完全不同,早期的贵族式展览将参观者视为受过高等教育的绅士和鉴赏家,通过一种上层人士所独具的“有品位”的美术鉴赏和判断活动来进一步确立他们的特权身份。这种展览,要求绅士们在没有标签说明的情况下分辨大师的作品,并说出其艺术特色,进而显示出对艺术品和文化的所有权,而这种文化又赋予了参观者一种精英身份。相反,历史展则将参观者视为资产阶级公民,他们参观的目的在于接受启蒙,连愉悦也带有一定的理性成分。在博物馆,这些公民通过一种文化与相同文化圈的人建立联系,关注集体意识而非个人意识。作为公民的一员,邓肯认为,参观者并非艺术品和文化的所有者,而是民族精神的看管者,是优秀和文明社会文化的守护者。在艺术博物馆中,艺术品按照理性原则展出,贴上标签,作了说明,向每位公民开放。因此,艺术博物馆展示了一种公民社会关系。[23]但事实上,根据法国著名社会学家布尔迪厄(Pierre Bourdieu)及其团队的调查研究显示,无论如何博物馆都在加剧阶级分化,不同阶层的人有不同的艺术趣味。对精英阶层来说,参观博物馆是一种“文化资本”的积累,他们通过占有和使用文化资本,保持了一种与底层人之间的差距,并使这种差异能够在下一代中延续。[24]

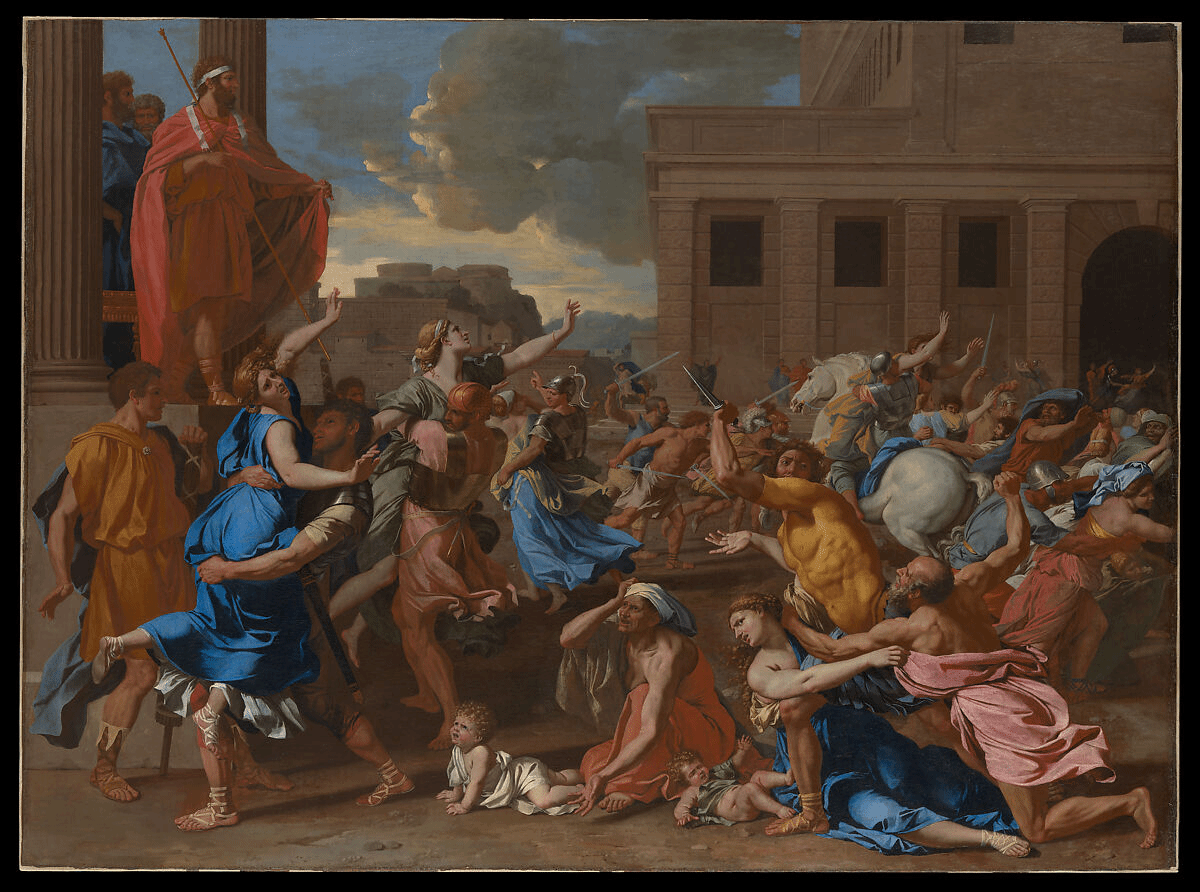

如果说艺术史式陈列作为与当时政治和社会发展相契合的模式,是一种生硬的理性和认知行为,那么对艺术家和鉴赏家来说,显然更乐于接受原有突出艺术品质的展览模式。这再次让我们想起了前面卢浮宫管理委员会提出的意见,他们的观点在一定程度上是对卢浮宫博物馆之前的卢森堡画廊(Luxembourg Gallery)展览模式的继承。[25]麦克莱伦在研究中称这种强调艺术品质的展览模式为对比观看模式(comparative mode of viewing ),这一模式与此前皇家悬挂绘画的传统方式类似,除了依据画作尺寸和整体对称平衡外,还追求一种比较的效果,即通过对比不同画作分出品质的高下。卢森堡画廊的陈列方式鼓励参观者对作品进行形式上的比较,如画廊的西墙上,观者看到的是提香色彩浓重的《丘比特与安提厄普》(Jupiter and Antiope)与普桑结构严谨的《抢劫萨宾妇女》(Rape of the Sabines )悬挂在一起;或者将意大利、法国、北欧艺术家的风景画挂在一起,让观者观摩比较。博物馆通过收藏展览为观者建立了一种理想的“路径”,引导或教育人们按照某种方式去观看、评判艺术品。当时学院派画家亨利·塔斯特林(Henri Testelin)在1680 年出版的《杰出画家对绘画与雕塑行为的看法》(Opinions of the Most Skilled Painters on the Practice of Painting and Sculpture Put into a Table of Rules)中,将构图(compositon)、线条(line)、色彩(colour)和情绪表达(expression of the passions)当作学习、欣赏和批评艺术的指导原则。另一位重要理论家安德烈·菲利比恩(André Felibien)也认为要从构思(invention)、素描(drawing)、比例(proportion)、色彩(colour)、光线(light)、透视(perspective)和表现(expression)对作品加以分析,通过比较异同建立正确的判断。而罗杰·德·皮勒(Roger de Piles)所制定的“画家的天平”(La Balance des Peintres),主张从作品的构图、素描、色彩、表现四个方面比较后,给艺术家打分。虽然这些理论和方法已经被现代研究者抛弃,但是在18世纪却影响广泛,对当时的画坛和评论界而言,从艺术的各种手法出发,进行比较分析是学习和欣赏绘画的理想路径。皮勒是当时将比较法作为判断艺术品质的重要倡导者,“只有通过比较,才可能判断事物的好坏”,这是皮勒的重要主张,它不但影响了 18世纪整个法国的绘画展,也决定了卢森堡画廊陈列方式。正如艺术史家霍尔特(E.G.Holt)研究中发现的,当时观众在参观沙龙展时,其审美判断的基本原则与指导艺术家创作的原则相同,其中皮勒的文章(《绘画原理及画家的天平》)对判断一幅作品是否符合学院标准提供了重要依据。[26]

图8:普桑《抢劫萨宾妇女》,1636年,大都会艺术博物馆

四

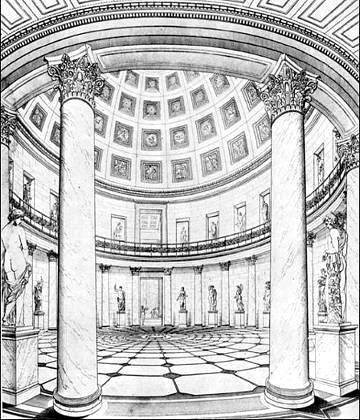

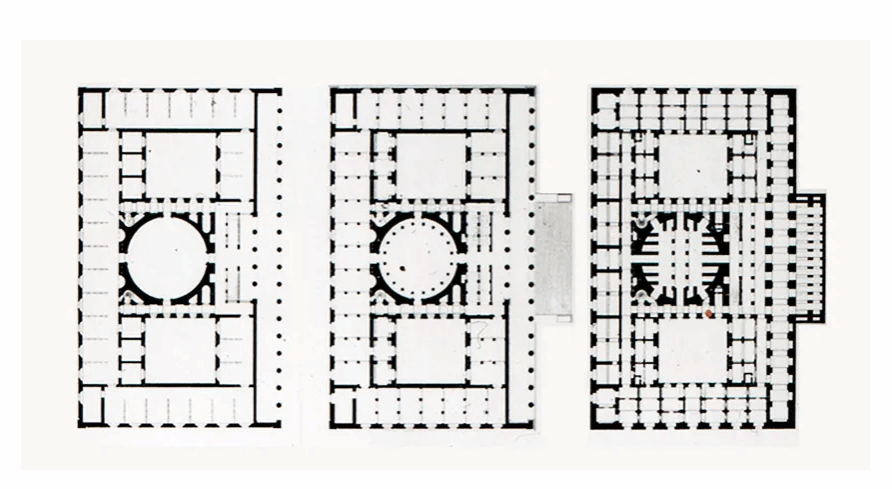

1750年,卢森堡画廊的展览陈列形式在法国大革命后的卢浮宫那里显然已经行不通,不过这场争论在德国柏林老博物馆(Altes Museum)的收藏和布展中再次成为焦点,并与博物馆建筑发生了冲突。[27]当时争论的一方是负责博物馆建筑设计的申克尔(Karl Friedrich Schinkel)和博物馆第一任馆长瓦根(Gustav Friedrich Waagen ),另一方是当时的考古学家、艺术学教授阿洛伊斯·希尔特(Alois Hirt)。在柏林建造博物馆最早由希尔特向腓特烈·威廉二世(Frederick William II)提议,得到包括后来国王威廉三世(William III)和一些政府要员的支持。博物馆建筑由申克尔设计建造,申克尔时为政府官员,负责审核国家建设项目。争论的主要问题首先是博物馆建筑空间设计,申克尔提交了设计图后,受到包括希尔特在内许多人的质疑,其中关键问题为是否有必要建一个类似梵蒂冈庇奥·克莱门提诺美术馆(Museo Pio-Clementino)那样的中央圆形大厅。对申克尔来说,这一圆形大厅对艺术博物馆意义非凡圆厅犹如万神殿,既可用来陈列雕塑,同时对参观者有视觉上、心理上、精神上的冲击,也是邓肯所谓的一种仪式感。当观者登上门前台基,进入大门,经过长廊后进入圆厅,是在为欣赏和认知人类最伟大艺术品做心理准备。申克尔的设计目的在于通过建筑影响观众,使其产生一种体验艺术之美所应有的心理。但以希尔特为代表的反对者认为,这样的设计过于奢华、烦琐,花费太大,提出使用节俭、实用的画廊建筑形式。希尔特认为博物馆是一个研究和教育机构,只需建成画廊形制,便于按时代顺序陈列作品即可;申克尔则不同,他希望这是一所充满艺术性的建筑,一个欣赏艺术的天堂,任何心理感受都会对艺术鉴赏产生重要的影响。同时在申克尔看来,这种古典建筑形式通过一定的情感心理酝酿后,可以使所有人都能够真正领会艺术品的美学价值,甚至他也认为通过前一阶段的准备,可以消除参观者因教育和身份地位的不同而产生的心理差异,达到一种理想的艺术欣赏境界,他事实上想把建筑、收藏和博物馆的目标融为一体。

图9:申克尔:柏林老博物馆中央圆形大挺设计图,1823—1830年

围绕建筑的争论实际上体现的是他们各自的收藏和展览观念,希尔特向威廉三世报告说申克尔不与自己合作,认为如果建筑设计不考虑收藏,那么两者将来会发生矛盾,希尔特认为“不是艺术品服务于博物馆,而是博物馆服务于艺术品”,申克尔争辩道,要艺术品服从建筑,而不是建筑服务艺术品。[28]从希尔特1823年制订的展览计划来看,显然认为不能仅仅展览单件作品或是某个流派的作品,而是要呈现整个艺术史,同时他还将收藏分为六大类,包括绘画、古代雕塑、现代雕塑、古埃及和古希腊文物、其他混杂展品,以及古代经典雕塑复制品。[29]而对申克尔来说,收藏要体现艺术发展史原则,但应该首先考虑大师和重要艺术流派的作品。这就意味着他推重艺术的审美价值,注重美学在广义的教育中的重要性。从申克尔和瓦根写的备忘录的一些段落中,我们可以明显看到这一点,“在我们看来,博物馆的基本和主要目的是要唤醒公众,让他们认识到艺术是人类文明中最重要的内容……所有其他目的,包括民众的个人阶层问题,都必须服从于这个目的。在这些目的中,首要的是给艺术家一个多方位学习的机会;其次,是引起学者的兴趣;最后,是要方便各类人获得艺术史的信息”。这场争论随着希尔特的卸职而告终,委员会重新选出威廉·冯·洪堡(Wilhelm von Humboldt )担任主席,这说明对如何陈列藏品的冲突是很严重的。瓦根和申克尔将拉斐尔推为最伟大的艺术家,在收藏中应首先考虑他的作品。除了拉斐尔外,他们认为意大利文艺复兴时期的作品也很重要,其次是北方艺术家的作品,如鲁本斯(Peter Paul Rubens)和卡拉纳赫(Lucas Cranach),再次是风俗画和静物画,而历史画却排除在优先收藏之列。[30]虽然申克尔的建筑设计中也提出要按照线性原则陈列,但拒绝线性连续,因为博物馆首先追求带给参观者审美愉悦的体验,而后才是教育。洪堡也知道,这种严格坚持历史的原则不可能完全贯彻到底。他写道:“画廊的与众不同之处在于将所有时期的绘画系统地排列开。”因此他指出:“填补确实存在且重要的艺术史空白是有益的……也是必须的,许多博物馆,不,可能是全部博物馆,只能被认为是艺术品的集合体,藏品是逐渐地集合起来而非依据明确的计划。”后来,他甚至提倡购买复制品来填补收藏的空白。

图10:申克尔,柏林老博物馆设计首稿平面图,1823年

从18世纪开始,博物馆中的展览方式从原来传统珍宝馆收藏中各类藏品杂陈无序的模式,逐渐演变为按进化和风格发展的艺术史模式陈列。这一趋势到了19世纪尤其盛行,大部分博物馆都按照流派、时代秩序陈列作品,包括后来欧洲大陆一些重要的博物馆馆长,如德农、博德等都倡导此展览模式,并一直持续到今天。巴赞在那本著名的《博物馆时代》开篇就指出时间与博物馆的重要关系。他认为博物馆的产生与时间流逝的思想有关,而循环论以及远古人的“绝对时间”(absolute time)概念是不会有历史观念的,所以在这种思想笼罩下的时代,也不会诞生博物馆。古希腊人历史意识的觉醒引发了他们对自我民族的思考和分析,于是他们开始收集材料、整理档案、编撰历史,也就产生了图书馆和博物馆。中世纪的时间观念发生了变化,除了保存圣徒的遗迹、遗物外,其他收藏保存历史文物性质的博物馆完全丧失了存在意义。直到文艺复兴时期,人们的目光再次转向了人本身,对古物收集和研究的兴趣复燃,而过去,尤其是古典时期,又一次成为人们怀念的乐园,博物馆成为保存古典文化的圣地,因此也获得蓬勃发展。19世纪是历史学的世纪,而博物馆正处于这一浪潮的顶端,各个国家纷纷建立博物馆,收藏人类所有历史时期的几乎所有实物,同时这些收藏也激发了人类对自身历史的兴趣。[31]如果巴赞对博物馆发展历史的分析有些许道理,那么我们不难发现,博物馆内兴起的艺术史陈列模式显然也是历史发展的必然,虽然时有中断和冲突,如透纳去世时,将个人收藏有条件地捐献给了国家,要求将自己最好的两幅作品(《太阳从雾中升起》和《狄多修建迦太基》)永久地悬挂在博物馆所藏的两幅法国 17世纪画家克劳德的作品中间,但一种历史的叙事模式已成为博物馆的共识。

注释:

[1]本论文为江苏省高校哲学社会科学研究项目“西方美术展览的历史与机制研究”(项目号2012SJD760013)阶段成果,获江苏高校优势学科建设工程资助。

[2]Arthur MacGregor.Curiosity and Enlightenment:Collectors and Collections from the Sixteenth to Nineteenth Century[M].New York and London: Yale University Press,2007:12.

[3] Arthur MacGregor.Curiosity and Enlightenment:Collectors and Collections from the Sixteenth to Nineteenth Century[M].New York and London: Yale University Press,2007:29,301.

[4]Carol Duncan.Civilizing Rituals:Inside Public Art Museum[M].London &New York:Routledge, 1995: 7-20.

[5]转引自Edward P.Alexander.Museums in Motion:An Introduction to the History and Functions of Museum[M].AltaMira Press,1996:125.

[6]Stephen Bann.The Return to Curiosity:Shifting Paradigms in Contemporary Museum Display[C].in Andrew McClellan (ed.).Art and Its Publics:Museum Studies at the Millennium [M].Oxford &Victoria:Blackwell Publishing,2003:118.

[7] Wolfgang Ernst.Frames at Work:Museological Imagination and Historical Discourse in Neoclassical Britain[J].The Art Bulletin, Vol.75,No.3, 1993:481-498.

[8]有关哈布斯堡家族的收藏史参见Thomas D.Kaufmann.From Treasury to Museum:The Collections of the Austrian Habsburgs[C].in John Elsner, Roger Cardinal(eds.).The Cultures of Collecting[M].London:Reaktion Books,1994:137-154.

[9]Niels von Holst.Creators,Collectors and Connoisseurs[M],Eng.trans.Brian Battershaw, London:Thames and Hudson, 1967:207.

[10]Erwin Panofsky.The Idea of Evolution in Art History, in Structurist[M].1963:22.

[11]此处有关18世纪布展问题的讨论,主要得益于《博物馆时代》和《创造者、收藏家和鉴赏家》二书,有关这方面的详细说明,参见 Germain Bazin:The Museum Age, Eng. trans.Jane van Nuis Cahill[M].New York:Universal Books Inc.,1967:159-163;Niels von Holst:Creators,Collectors and Connoisseurs,Eng.

trans.Brian Battershaw[M].London: Thames and Hudson, 1967:206-208;Thomas D.Kaufmann:"From Treasury to Museum:The Collections of the Austrian Habsburgs",in John Elsner,Roger Cardinal (eds.):The Cultures of Collecting[M].London:Reaktion Books, 1994:137-154.

[12]Wolfgang Ernst.Frames at Work:Museological Imagination and Historical Discourse in Neoclassical Britain[J]. The Art Bulletin, 75,1993(3):481.

[13]转引自Andrew McClellan.Inventing the Louvre:Art,Politics,and the Origins of the Modern Museum in Eighteenth-century Paris[M].New York:Cambridge University Press,1994:107.

[14]五名艺术家分别为J.-B.Regnault,F.-A.Vincent, N.-J.-R.Jollain, J.Cossard, Pierre Pasquie,数学家是C.Bossut。

[15]Gabriel P.Weisberg. Using Art History:The Louvre and its Public Persona,1848-52[C],in Elizabeth Mansfield(ed.).Art History and Its Institutions[M].Rougledge, 2002:183-184.

[16]Stephen Bann.The Return to Curiosity:Shifting Paradigms in Contemporary Museum Display[C].in Andrew McClellan(ed.).Art and Its Publics:Museum Studies at the Millennium[M].Oxford &Victoria:Blackwell Publishing,2003:118.

[17]Niels von Holst.Creators,Collectors and Connoisseurs[M].Eng.trans. Brian Battershaw, London:Thames and Hudson,1967:207.

[18]彼得.赖尔、艾伦·威尔逊,刘北成、王皖强编译,启蒙运动百科全书[M].上海:上海人民出版社,2004.

[19]Andrew McClellan.Inventing the Louvre:Art,Politics,and the Origins of the Modern Museum in Eighteenth-century Paris[M].New York:Cambridge University Press,1994:81.

[20]Andrew McClellan.Inventing the Louvre:Art,Politics,and the Origins of the Modern Museum in Eighteenth-century Paris[M].New York:Cambridge University Press,1994:49-90.

[21]James J.Sheehan.Museums in the German Art World:From the End of the Old Regime to the Rise of Modernism[M].New York:Oxford University Press,2000:87-88.

[22]Niels von Holst.Creators,Collectors and Connoisseurs[M].Eng.trans. Brian Battershaw,London:Thames and Hudson,1967:207-208.

[23]Carol Duncan.Civilising Rituals: Inside Public Art Museum[M].London &New York:Routledge, 1995:26.

[24]Pierre Bourdieu and Alain Darbel. The Love of Art[M].Eng.trans.Caroline Beattie and Nick Merriman, Stanford:。Stanford University Press,1990:110.

[25]麦克莱伦的《制造卢浮宫》一书,很重要的一条主线就是有关历史和审美两种展览模式之间的对抗,不但详细还原了当时的展览情景,而且有深入细致的讨论。具体布展情况参见《制造卢浮宫》的附录“1750年卢森堡画廊的绘画

阶洌”(Arrangement of Painting in the Luxembourg Gallery, 1750)。 Andrew

McClellan.Inventing the Louvre:Art, Politics,and the Origins of the Modern Museum in Eighteenth-century Paris(M). New York:Cambridge University Press,1994:205-211.

[26]E.G.Holt.The Triumph of Art for the Public[C].in Andrew McClellan ed.Inventing the Louvre:Art,Politics, and the Origins of the Modern Museum in Eighteenth-century Paris[M].New York: Cambridge University Press,1994: 228.

[27]有关这场争论的细节可参见Steven Moyano.Quality vs.History:Schinkel's Altes Museum and Prussian Arts Policy[J].The Art Bulletin, Vol. 72,No.4,1990:585-608;Douglas Crimp. The End of Art and the Origin of the Museum[J].Art Journal,vol.46,No.4,1987:261-266.

[28]Douglas Crimp. The End of Art and the Origin of the Museum[J].Art Journal,Vol.46,No.4,1987:264.

[29]Steven Moyano.Quality vs.History:Schinkel's Altes Museum and Prussian Arts Policy[J].The Art Bulletin,Vol.72,No.4,1990:598.

[30]Steven Moyano.Quality vs.History:Schinkel's Altes Museum and Prussian Arts Policy[J].The Art Bulletin,Vol.72,No.4,1990:598.

[31]Germain Bazin.The Museum Age[M]. Eng.trans.by Jane van Nuis Cabill,New York:Universal Press, 1967:5-7.

编辑:黄碧赫 孙小蕊

设计:孙小蕊

审核:沈森

审定:王璜生