摘要

博物馆史作为博物馆学研究中的一部分,其写作范式也随着新博物馆运动和新博物馆学的兴起而发生变化。本文以徐坚先生的著作《名山》为切入点,探讨不同学术背景,不同写作视角下的博物馆史书写新貌,讨论将“情境”主义引入博物馆史写作的新思路,对比传统博物馆史以线性叙述为主的写作范式,初探新时代博物馆史书写的多元化写作方向。

情境主义与博物馆史写作

鲍丽娟

“我们生活在博物馆时代”,在《博物馆还需要实物吗?》一书中,史蒂芬·康恩(Steven Conn)[1]开门见山提出博物馆是我们当下生活的重要主题,与此同时,我们也在亲眼见证和参与“第二次博物馆黄金时代”。毫无疑问,博物馆在当今社会中极速扩张的态势,在学术研究和社会生活中的地位日益凸显,昭示着博物馆的鸿鹄之志,以知识生产为己任。在我们所处的大型博物馆时代,中国的博物馆史写作,随着博物馆的发展和博物馆学科的建设,逐步走向多元化的发展方向。简而言之,即新博物馆学将博物馆分为两种基本类型:单向度的作为典藏保管机构的博物馆;多元化互动类型的社会工具型的新博物馆。不同的博物馆思想催生出不同面貌的博物馆史写作,简而言之就是单向度的神庙类型的博物馆产生单线式博物馆史,互动类型的博物馆更倾向多元式博物馆史写作。

武英殿 图片采自段勇《古物陈列所的兴衰及其历史地位述评》(1914年成立)

中国的博物馆在经历了19世纪末至20世纪初的漫长的孕育之后,于20世纪30年代进入迅速发展阶段,据1936年统计,此时博物馆达77所,包括著名的国立历史博物馆、古物陈列所、故宫博物院等,除了数量迅速增长,博物馆在干预社会生活的积极性上明显提高。在经历了1949年的凋零和之后的稳定发展阶段,中国博物馆的发展历程,就是其社会可见度在有志之士的努力下,将自己的新身份不断融入社会的全过程。随着不同类型的博物馆初成和发展,中国的博物馆学研究也随之兴起,不可否认的是中国博物馆学理论是单向度地从国外流入中国,博物馆这个名称便是由日文传入。上个世纪上半叶,中国博物馆史的写作为数寥寥,我们从同样少量的博物馆学著述中,可追溯其初创期的面貌。近年来,国内关于博物馆史的写作屡次被提起,却少有佳作出现,徐坚先生的《名山:作为思想史的早期中国博物馆史》的出现,是以新博物馆学方法写博物馆史的一次尝试,为博物馆学界讲述本学科发展史提供了可供参考的新的研究范式。

故宫博物院开幕 图片采自《故宫博物院八十年》(1925年)

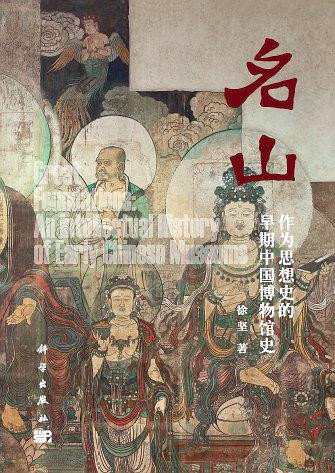

徐坚有着考古出身的知识背景,他对艺术史的反思视角和研究方法皆值得取法借鉴。作者目前问世的三部:《暗流:1949年之前安阳之外的中国考古学传统》、《时惟礼崇:东周之前青铜兵器的物质文化研究》、《名山:作为思想史的早期中国博物馆史》。《名山》延续了其姐妹篇《暗流》的关注视角,聚焦被主流声音所掩盖的“暗流”传统,尝试还原作为新事物的博物馆融入当时中国社会的过程。同时也跳出单纯的对馆舍、馆藏和展陈的研究,而关注当时的社会背景以及为创建博物馆而付出努力的博物馆先贤们,也是一部早期博物馆人为博物馆事业的奉献史。

徐坚著 《名山:作为思想史的早期中国博物馆史》

历史记忆是阐释,而不是描述。从研究方法上看,本书力图脱离线性历史的叙事的写作角度,从“情境”中考察中国早期博物馆的肇始,或许作者恰是在考古学思维方法以及新博物馆学的影响下产生了这种研究思路。正如徐坚本人所说:“博物馆史不是缀合博物馆事件编年的自然产物,这将重申观察博物馆史的能动的唯物主义立场,表明博物馆史必然存在于博物馆情境之中,灵动地参与博物馆运作。博物馆并不是具有纪念或者阐释价值的物质如何汇聚成博物馆馆藏的历史,而是超越了孤立的物件,指导如何收藏、保存、展示和阐释的思想的历史。”[2] 另外,本书写作于新博物馆运动和新博物馆学被激烈讨论的今天,受到新博物馆学影响,关注社会文化情境的研究。新博物馆运动代表人物戴瓦兰(Huges de Varine)曾经系统总结催生新博物馆运动的诸多诱因,既包括博物馆北部对既有展陈、教育和经营方式的批判,前殖民地地区独立运动和种族平等运动带来的反思,也包括后现代主义思潮的兴起和1968年学潮等更广泛的社会文化情境。[3] 从作者的角度来说,以新博物馆学的理论层面来重构博物馆历史,其实是博物馆学界反思的结果。作者根据“重置”博物馆动议的影响,从“重置”博物馆学引发“重置”博物馆史。但是纵观全书的写作方式和态度,作者似乎更偏向于史学方法论的写作倾向,关注被掩盖的历史事实的发掘,对传统博物馆史写作方法提出挑战和重置。此外,作者在挣脱传统博物馆学写作范式的同时,并不否认这种写作方式所预埋的诸多观念,因此在本书最后章节:博物馆专业组织和博物馆学的初成部分,详细论述了早期博物馆学理论研究成果和存在的问题。

博物馆的“情境”主要是强调博物馆中物本来所归属的族群及其原始功能,而作者多次提到的“情境主义”似乎更偏向于当时促使某个行为产生的历史背景。例如,在诸多主要章节对各个类型博物馆的创建历史的追溯过程中,作者也一直强调放于特定情境中,认为人们收藏、展陈、研究、阐释等每个环节都是去“情境”化和再“情境”化的过程。从这一点来看,作者试图通过关注一定历史背景下特定历史人物的主动行为与博物馆机构的关系,发现行为背后的主观因素,或者说是背后的博物馆思想,通过这种错综复杂的社会关系阐述思想史的逻辑。更重要的是,作者更加偏向对“人”的关注,即在博物馆发展史上留下思想遗产的人,由此构成回望历史的真正价值,也恰是新博物馆学对人的关注的体现。

中国博物馆协会青岛年会合影(1936年)

正是通过“情境主义”的研究取向,本书确立了博物馆史写作的多元视角,即近代中国博物馆不再是单线编年史的发展序列,也非逻辑分明、阶段清晰的体系,而是在其建立之初就展现出“初诞期的多元格局”。第一章讨论中国近代博物馆的起源问题,肯定西人在中国创建博物馆的贡献,日本对于中国博物馆产生的中介作用,提出中国博物馆之生的多元格局,即以西方传教士、旅行家和殖民者密切相关的早期自然史类型的博物馆,如上海徐家汇博物院、震旦博物馆及亚洲文会创办的上海博物馆等,以及以张謇为代表的在日本影响下的中国本土博物馆实践。作者强调的是:“多元格局并不基于创立者国籍身份的差异,而是博物馆的主题及其表达的知识体系的差别”。所以在此,作者解构掉所谓“最早”博物馆的概念,认为单纯溯源时间意义上的绝对年代缺乏“智识遗产价值”,是无意义的,新的博物馆史研究需要“挣脱单纯的时代线索的诱拐,确认在后世博物馆中得到继承的遗产成分”。延续这一论调,在随后的二至八章节,作者重建了以震旦博物馆、南通博物院、古物陈列所、故宫博物中央博物院、广州市立博物院、云南博物馆、河南博物馆、湖南省立博物馆、安徽图书馆、华西协和大学博物馆等为代表的二十余所近代博物馆机构的创设因缘、藏品与陈列形成的具体情境,以及所依托的社会与智识情境,并以动态眼光讨论了博物馆在运作过程中与地方、学术的关联和互动。并将博物馆类型概括为帝室博物馆、国家博物馆、考古博物馆、都市博物馆、生物和地质博物馆、教育性博物馆、大学博物馆。这样的分类可能并不准确,因为帝室博物馆和国家博物馆并不适用于当今博物馆发展状况,仅与民国初期时代背景相关。在论证以上问题的时候,作者并没有使用单一的史料,而是将官方史料和民间史料结合,在还原历史背景的前提下突出具有主动性的主要人物。

此外,以思想史的视角来重构中国早期博物馆史,是读者比较关注的问题。简言之,就是作者对于长期占据主导地位的线性史观的不满。作者认为“过于简化和僵硬的社会发展史框架长期占据正统地位,导致以直接因果律解释历史变迁和以宽泛的社会背景解释具体的历史事件的流行,在一定程度上揭示出博物馆史乃至博物馆学的思想困境”。我们需要关注的是那些具有历史特定主义倾向的情境分析,由此重整博物馆史,同时,博物馆作为社会文化实体,其基本馆藏和展陈的设计,以及博物馆的智识和物质情境,才真正具有阐释价值。

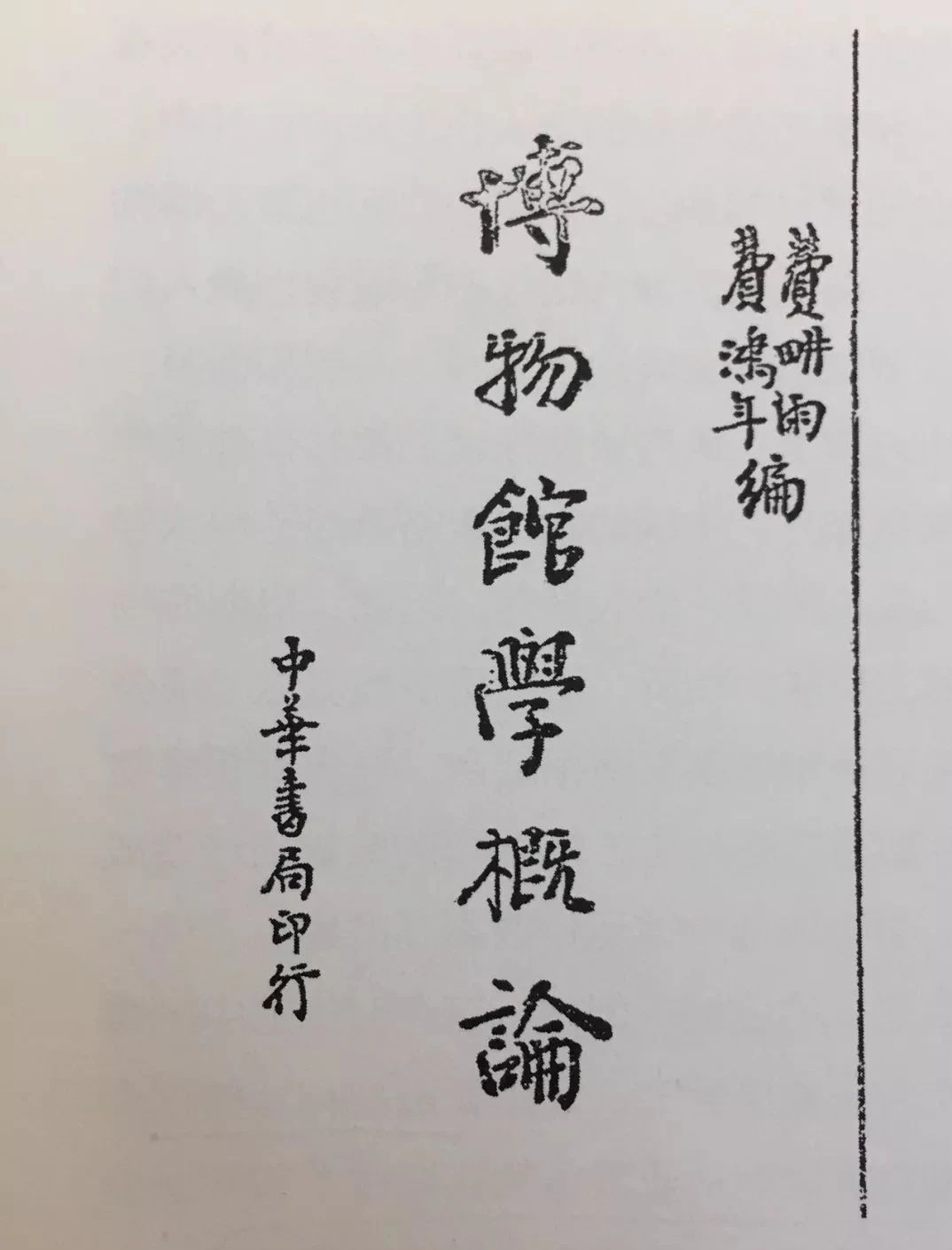

费畊雨、费鸿年 《博物馆学概论》

李济、曾昭燏 《博物馆》

国际博物馆界的新博物馆运动引起了博物馆学研究的范式转型,对传统的反思和多元研究视角的介入,尤其是对物的认知的根本性转变促使了对于博物馆史写作的新的思考。在全球博物馆史研究的框架中,中国博物馆的博物馆史书写的面貌和问题又是怎样的呢?中国的博物馆学著述伴随着20世纪30年代博物馆建设小高潮而草创,随着不同类型的博物馆初成,此时的博物馆史少见专门著作,可在博物馆学著作中窥见一斑,且相当的篇幅是转译自西文或者日文,涉及欧美和日本个案。诸如,作为中国博物馆学础石的费畊雨、费鸿年的《博物馆学概论》于1936年由中华书局出版,便受到日本博物馆学之父棚桥源太郎(1869-1961)的《诉于眼的教育机关》的影响并以其为蓝本。[4] 李济、曾昭燏1943年编著的《博物馆》,因曾昭燏曾在柏林国家博物馆和慕尼黑德意志博物馆实习的经历,以及著作参考文献基本为西文,可推断受到欧洲博物馆学影响而成书。此外重要的论著还有荆三林《博物馆学大纲》,此时期的博物馆学著作形成一种以时间顺序编写系谱的方法典范,在此类博物馆学书写影响下的博物馆史写作也呈现出以线性历史发展为线索的方式,但其影响至今,突破者甚少。20世纪下半叶,我国博物馆史写作进入一个新的历史阶段,傅振伦、梁吉生、宋伯胤等前辈学者仍在此领域大力拓殖。包遵彭于1964年出版的《中国博物馆史》虽然篇目简短,但确是这个领域的开山之作。王宏钧《中国博物学基础》有部分博物馆史发展描述。80年代,大量以博物馆史为研究题目的论文写作不断发表,诸如:梁吉生《旧中国博物馆历史述略》、《中国近代博物馆事业纪年》(《中国博物馆》,1986年第2期),傅振伦《三十年代中国博物馆事业发展的历史条件》(《中国博物馆》,1987年第2期),蒋伟国《中国早期博物馆述评》(《博物馆研究》,1995年第3期),这些文章一方面填补了博物馆史研究的历史空白,一方面也可窥见此阶段博物馆史写作的惯用方式,即用社会发展史为框架,以宽泛的社会背景和历史变迁阐释博物馆发展史,这种渐进式描述和完善脉络的写作方式构成了主要的中国博物馆史的写作范式。

中博院外观 图片采自谭旦冏 《中央博物院廿五年之经过》(1939年)

博物馆不论是神庙还是论坛,总是一个社会交流的发生空间,新的姿态总在酝酿,当今的博物馆已被视为关乎文化和历史再现的机构,博物馆在阐释和表现力方面已显示出多元的意识。而如何突破我国在博物馆史乃至博物馆学研究方面的思想困境,让博物馆史写作多元化,接纳不同领域的研究学者进入博物馆史的书写,为博物馆史研究注入新观念才是这个时代博物馆史书写方向的精确描述。

[1]史蒂芬·康恩:《博物馆是否还需要实物?》(Do Museum Still Need Objects?)2009年。

[2] 徐坚:《名山:作为思想史的早期中国博物馆史》,北京:科学出版社,2016年,第3页。

[3] 雨果·戴瓦兰:《20世纪60-70年代新博物馆运动思想和“生态博物馆”用词和概念的起源》,《2005年贵州生态博物馆国际论坛论文集》,北京:紫禁城出版社,2006年,第72-79页。

[4] 费畊雨、费鸿年:《博物馆学概论》序,上海:中华书局,1936年,第1页。

作者介绍:鲍丽娟,中国国家博物馆藏品保管部馆员。