加拿大魁北克文明博物馆(Musée de la civilisation)官网首页。

没有(学者型)策展人的博物馆:经理人管理时代的展览制作

文/马蒂厄·维奥—库维尔 译/刘光赢

马蒂厄·维奥-库维尔在英国东安格利亚大学世界艺术研究与文博学院取得博士学位。他先后在魁北克文明博物馆的学术及遗产部门供职,并于2011年任科研拓展部顾问。他目前从事多项研究,并参加一些世界级的公共参与项目,包括遗产国际系列讲习班项目“空间记忆与文化”(Espaços de Memória e Cultura)的设计和组织。这个讲习班于2014年以来每年在圣保罗举行,合作方有圣保罗商业社会服务协会(SESC-São Paulo)、佩索阿博物馆(Museu da Pessoa)、巴西国家文化部秘书处(Secretaria de Estado da Cultura)、圣保罗州政府(Governo do Estado de São Paulo)。他近来的成果包括发表于Pasajes de pensamiento contemporáneo(2017年出版)、《博物馆与社会》(Museum and Society)(2016)、Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino(2014)上的论文,以及总部在巴黎的阿尔马丹出版社(L’Harmattan)和时代出版社(L’Entretemps)即将出版的新书中的部分章节。他还是同行评议期刊THEMA的编辑。

加拿大魁北克省文明博物馆(Musée de la civilisation)。博物馆位于魁北克古城的中心地带,与皇家广场相邻,是北美最受尊敬的博物馆之一。它独具一格的创造力是博物馆的名牌。馆内既藏有丰富的教育资源,也有鲜活的历史记忆。自1988年起的文明博物馆举办第一场展览,到建立国家保护和收藏中心,馆内众多学科团队都在不断地为博物馆的实践做出开创性的贡献。

近几十年来,尤其自新博物馆学出现之后,博物馆的运营经历了翻天覆地的变化,转型的表现之一是展览制作及馆长的职能得到了深刻改变。在很多博物馆,尤其是在加拿大法语区(魁北克)、法国及北欧,随着专业的项目经理和管理者开始负责展览制作和其他管理工作,由学者型馆长确立的人种学或学院派管理方法被逐步放弃。这一对传统博物馆管理的背离是出于拉近博物馆与社会距离的愿望,并逐步使得社区参与和市民参与成为博物馆的中心目标。工作优先性的变化极大地影响了博物馆管理的性质。影响之一是职业化非馆长型管理阶层的出现,这一脱离学术阵地的现象并没有引起太多重视。本文通过研究魁北克文明博物馆(MCQ,Musée de la civilisation)—1988年创建于魁北克城的社会博物馆—的做法,探讨这一现象,描述并讨论展览制作中的管理实践。基于经理人的管理架构出现于20世纪80年代的社会化参与型博物馆实践,而该博物馆既脱胎于此,又是其积极的推动者。本文追溯该馆的历史,在指出其局限性的同时,也阐明了基于经理人制度的策展工作的多种可能性。

本文在回顾馆长角色的变迁之后,描述了2015年发起的两场参与式展览,其一是当代舞蹈艺术专场,另一场则展示魁北克因纽特等原住民社区的文化史。本文提出以下问题:在社群与展览项目经理分享策展的过程中,知识是如何在展览空间里得到交换的,意义又是如何创造的。尽管经理人模式的社会视野不可或缺,但本文仍然强调研究工作与展览制作之间重建关联的重要意义,特别是其中一些模式已经能够较好地适应非学术性的、社区导向型的博物馆机构。

【策展人的置换】

在富有创意的《新博物馆学》1989年刊中,主编彼得·维格认为,“‘老’博物馆学的问题在于过分强调博物馆的方法,而基本上忽视了博物馆的目的;在过去,博物馆学经常—如果还能被人‘视为’ 的话—被视为理论性、人文类学科”(Vergo, 1989)。他的观点得到了其他不少专家的认同,如法国博物馆学家戴瓦兰当时就把博物馆描述成:

……大型博物馆的俱乐部,主要是欧洲和北美的那些艺术馆、历史馆。在其他国家,博物馆遵循“旧世界”模式,这里是富有的“第一” 世界。博物馆学还未形成学科,博物馆专业人员都是杰出学者,致力于各自的专门领域。……这对于一些年轻的从业者影响很大,他们更感兴趣的是博物馆如何服务社会、如何发现身份与独立性,而不是搞什么“纯粹”的科学研究(de Varine,2006)。

新博物馆学出现于20世纪60年代,一批博物馆 及遗产专家开始挑战博物馆的社会与政治角色,这 主要是指那些依循“旧博物馆学”的机构。自19世纪以来,博物馆的工作一直围绕“学者型馆长”开展:他是某领域的专家、博物馆中某特定系列藏品的 保管者(Boylan,2011,另可参见Cannon-Brookes, 1994);博物馆是对人类与自然史进行高端研究的场所,适用于生成学科化、专门化的展览,其叙事来自基于文物的研究,并在学者型馆长的“声音”中形成;博物馆事业是学术界的延伸,其相关的研究与野外工作,以及从助理馆长到终身馆长的各类晋升机制都建立在研究成果与出版物的基础上。在如此语境中,博物馆成为生产专门化知识的地方,而参观者也将展览预期为百科全书式的学习机会。

彼得·冯·门施揭示了“博物馆学的概念如何反映在博物馆传统组织架构中,其基石便是‘馆长制’ 的概念”(van Mensch,2003)。这种原生一体的学者型馆长体现了现代主义展览借以建构意义的特定手段。杰伊·朗兹在《展览人》(Rounds,1999)关于博物馆意义建构的“编者按”中说得令人信服,他强调,现代派博物馆深植于这样一种理念与运营思想,即一个人完全是其所属文化的产品。根据他的阐释,人们能够理解:一个人生下来是没有思想的,只是我们将“文化理念灌输”给孩子,他才成为文化的体现。于是,教育成为线性的过程:从受过教育的人,到未受或待受教育的人。在这样的框架下,博物馆的社会价值通过参与到传播文化的更宏大的社会事业中去而得以成形。博物馆是用来“教化”的社会调节与社会控制的场所,而参观者则投入“外行—内行”的关系里,其中馆长的声音便指引着渴求文化知识的访客(Bennett,1995)。博物馆被公众视为文化权威,传播着真理,而博物馆学也遵循着西方社会品位的具体正统(Harrison,1993)。

到了20世纪60年代,人们更加关注人的因素,及其在我们对社会理解中的核心地位。如朗兹所强调的,一个重要的转变在于意义是如何得到理解的:个体不再被看成“空壳”、待装知识的盒子;教育也不再被视为线性的、从内行到外行的过程,而是横向的;最重要的是,教育成为人、场所与文物之间错综复杂的互动的产物(Rounds,1999)。对于博物馆而言,这与麦夏兰的“具象批评”(representational critique)不谋而合,后者认为,假如知识是有机的、可横向获取的,那么就不存在客观知识;知识总是承载着政治影响(Macdonald,2011)。从馆长的角度来说,根据哈希安和伍德的说法,这意味着“早先的博物馆管理方法都基于这样的假设:对于现实的呈现必须是非政治的、中立的。但是那些常常受到后现代主义、后结构主义或后殖民话语影响的批评流派则提请博物馆思考,一切事物,从博物馆对话到多重真理的共存,都具有意识形态的重要性”(Hasian and Wood,2010)。

新博物馆学的理论与哲学基础形成于1972年联合国教科文组织召开的一次圆桌会议,议程及其对社会博物馆学的后续影响力从此一直得到广泛的关注(可参见Vergo,1989;Mairesse,2000;Assunção dos Santos and Primo,2010;Macdonald,2011)。从本质上说,新博物馆学家谴责博物馆过于殖民性、精英化;过分看重藏品与集藏手段;展览与研究过于符号化;过分沉迷于往昔,总体来看其运营代价高昂,因为它们对当代社会并无实质诉求。用戴瓦兰的话说:“多年来,馆长们一直宅在自己的馆里,身边都是奇珍异宝,而对身处的城市与国家却一无所知。” (de Varine,引自de la Rocha Mille,2011)新博物馆学倡导的是入世的博物馆,其内容建构在民众及其活动(人的能动性)之上,而不是其物质痕迹的象征可能。与此类似,他们追求文化的民主化,以及博物馆与社会之间更强有力的纽带关系。

如麦考尔和格雷所称,“新博物馆学”细究起来,便是“博物馆内部”所产生的“价值、意义、控制、诠释、权威及真实性”的变化(McCall and Gray,2014)。这也包括了博物馆内部权力的再分配和“馆长职能的再分配”,其影响效应深远,大大改变了博物馆的组织架构。这里需要指出的是,学者型馆长的形象突出了新博物馆学在实际应用时所带来的差异,即须考虑到在不同的组织与运营结构中其角色与地位的变迁。本文论述的就是从学者型馆长到专业的展览项目经理的变迁,所采用的案例是魁北克文明博物馆具有开拓性的基于经理人的策展职能再分配模式,该模式使之成为魁北克首家社会博物馆。

【重构博物馆】

芭芭拉·科申布拉特—金布莱特在1998年写道, “博物馆以前是由与文物的关系而得到定义的:馆长是‘保管人’,他们最重要的财富就是藏品。今天,博物馆的定义前所未有地取决于它们与参观者的关 系”(Kirshenblatt-Gimblett,1998)。馆长职能逐渐从基于文物的研究转向展览,而展览制作的基础在于由社群驱动的项目及参与途径。妮娜·西蒙在她的 《参与式博物馆》(2010)中倡导说,博物馆应该成为顺应时代的场所—就是说,应该改变世界,而非仅仅诠释;这样的场所能够帮助民众理解自己在社会中的角色和位置,从而或可找寻到与他人互动、交流及分享知识的工具。当然,此类文化项目需要对博物馆进行大改组,以达成实效,其中最大的动作便是在众多博物馆中逐步摒弃传统的学者型馆长模式。

人们通常认为,博物馆的行政管理、组织架构以及人员安置与其社会角色和展览并无多大干系。值得注意的例外或许是一些关键性职位的社会地位,如 主任或藏品主管(Mairesse,2015)。在各种类型的博物馆结构中,组织框架与人员安置往往听命于博物馆基于自身经济与社会现实所做出的决策。很少有研究去检视博物馆的内部结构组织,而大都关注其社会效应、在社会中的地位与角色,以及如何参与重塑社会价值、与更广泛的公众建立意义非凡且可持续发展的关系(Bennett,1995;Mairesse and Desvallées, 2007;Chaumier,2015)。然而值得注意的例外研究(Janes,1995;van Mensch,2003;Ross, 2004;Tobelem,2005;Wilkinson,2011;McCall and Gray,2014)则强调,当社会最终选择各种途径来生产、分享和交换知识时,博物馆的运营架构能够深刻影响这些途径,尤其是通过实例证明博物馆内研究工作的重要意义(Phillips,2011;Poulot,2013;Turgeon and Dubuc,2002)。

在加拿大,罗伯特·简斯(Janes,1995)富有创意地论述了格林堡博物馆于20世纪90年代初进行的重大改组,详尽无遗地展现出博物馆的改组能够深刻地促进财务的稳定,加强内部职能间相互关系和产出能力,并最终助力机构外延服务的提升。简斯对机构重组的描述极为周详,透明度极高,但即便如他也常常忽略了一些关键岗位,如馆长之职。如一篇对简斯较新的专著《动荡世界中的博物馆》(2009)的书评所言,“不过,(简斯)仅仅轻描淡写地说到馆长及其专门领域,这不啻又是对传统博物馆活动的奇怪承认。甚至在他退一步说馆长之职需要重新考量时,他仍视其为阻挡市场商人和知识相对论的一道屏障” (Garfinkle,2011)。实际上,很多学者在批判性地检讨博物馆的组织架构时,总是有些轻易地放过对于馆长及其存在理由的挑战,最激烈的也只是讨论他们职权的转换,却避而不谈他们在博物馆人员配置结构中的相关性(Heinish and Polack,1996;Ross, 2004;Poulard and Tobelem,2015)。

近来的一篇论文描述了史密森学会于2004年设立美国印第安国家博物馆的情形,称其为“迄今为止 美国最大的新博物馆学试验场”(Ronan,2014)。而此文正好说明,被当作“家珍通”的学者型馆长在英美博物馆模式中仍大行其道,近年来推行的新博物馆学不过是在尝试调和与沟通馆长与其他从业人员以及社群成员之间的关系,意在发展合作管理的最佳运作方式。其实英国学者(Ross,2004;Wilkinson, 2011;McCall and Gray,2014;Paquette,2015)和美国学者(Rounds and McIlvaney,2000)对策展人的研究强调的就是当今的策展人如何整合更宽泛、更横向性的展览过程,其中内容经设计者、教育家和其他专业人员商定,尽力使得博物馆成为内容的引导者 而不是立法者(Ross,2004)。不过,麦考尔和格雷也指出,受新博物馆学驱动的博物馆内部,也存在着相当紧张的气氛,馆长感觉“遭到降格”,而“管理控制机制则使得员工在其工作中步步设防”(McCalland Gray,2014)。

【学者型馆长的缺席】

魁北克的新博物馆学则是一派激进与革新的气象,他们的做法就是从学者型馆长开始。也就是说在魁北克文明博物馆(MCQ),馆长已经被从有关展览制作的组织架构中完全剥离。魁北克民众希望能将博物馆现代化,并营建能够更好概括魁北克文化及其世界地位的机构,于是MCQ便于1988年应运而生了(Bergeron,2002)。魁北克原先的博物馆和加拿大其他地方一样,深受英美影响而依循传统,由管理(或学术)部门组织架构,推行基于艺术品的学术研究(Phillips,2011)。1 作为一家社会博物馆,MCQ的革新性文化项目促进社会融入,并通过跨学科—尽管还不是无学科—视角来检验当代问题,由此去理解文化(Arpin,1992,1998;Veillard,1993;Bergeron,2002)。

艾诺美·德鲁盖(Drouguet,2015)最近提出,欧洲传统感兴趣的是保存并发扬“基于民俗”的知识,也即法国传统中的“地区人类学运动”,而社会博物馆则要跳出这个圈子。值得留意的是,全球范围内都有着推动博物馆提升社会角色的急迫诉求—如1972年的圆桌会议,不过德鲁盖的分析直击要害,指出社会博物馆要倡导的核心内容就是身份。尤其在20世纪60年代的法国,在工业化背景下,人们对不断衰落的遗产表现出了更高的敏感度。遗产保护运动兴起,博物馆的专家们还倡议,要关怀文化景观,以及我们今天所说的与之相联系的非物质文化遗产。专家们呼吁推行新公共政策,这最终促成了大规模的发展计划,以振兴远离中心城市区域的偏远地带,从而维持了当地经济增长并保护了本地文化活动(Hubert, 2013)。此类弘扬本地遗产的努力,或曰“地区人类学运动”与20世纪60年代的魁北克遥相呼应,这一加拿大地区正进行着大刀阔斧的市政改革,其背景是日益抬头的民族主义及寻根运动(Arpin,1998)。2

更重要的是,MCQ指明了一条关于文物的新思路,凸显两类博物馆的差异:一类是基于文物和研究的(配有学者型馆长),另一类是主题型的(配备职业经理人)。这样的思路挑战了传统上以藏品为基础的博物馆结构,而更看重在博物馆中彰显理念与社会重大主题,藏品则用于诠释理念。实际上,往往到了展览制作的后期才开始挑选展品。叙事优先于实物,(由团队驱动型的博物馆专门人才主导的)现存知识的传播优先于(由学者型馆长主导的)内部专业化研究。文物—事实上是学者型馆长—被视为专家陷阱。这种陷阱是一种形式主义和象征主义,博物馆落入陷阱后,其检视与展出文物的方式常常与文物所处的原初语境完全脱节。早期的MCQ展览,例如“记忆”(1988)便已超越了传统上基于文物的文化发现模式,将服务于历史研究的文物用于叙事,从而摆脱了历时性视角。3 引用芭芭拉·科申布拉特—金布莱特的话可以说,这标志了“故事先行,文物跟上”的方法在运用于多家博物馆后的又一次尝试(Kirshenblatt-Gimblett,2006)。4

MCQ将展览制作与藏品的保存和文件编制分离。组织架构中的一头归项目经理,负责展览制作和内容,另一头则是管理人员(并非学者型馆长),负责编制藏品文件、藏品分类和补充藏品,同时也向项目经理推荐展品用以诠释展览叙事。MCQ的展览项目经理首先被描述为“博物馆学传播专员……他们要确保能够准备好初步研究所需的介绍性文档……随之而来的是项目假设、时空框架、从其他博物馆藏品中可能借到的文物,以及对(重大展览)主题的“博物馆学术性”(museability)进行评估(Arpin,1992,作者自译;Bergeron,2002)。项目经理人在MCQ的组织模式中具有无可否认的重要性及原创的特质,但意外的是,关于他们的描述似乎有意识地被淡化了。5 另外至今仍广泛使用的“专员”(specialist)一词,曾经(现在也仍然)有些让人误解,尤其是翻译为英语时。实际上这个术语是为了强调项目经理人角色的特定性—传播知识。现阶段应当指出,近年来在欧洲,有新类型的专员出现在“展览书写”领域,尤其在法国和比利时,他们被称作muséographe(法语,指博物馆史、收藏管理技术等—译注),是一种新职业,后文将有讨论。

MCQ独创的基本理念是把布展的内容交给多面手处理,即聘请通才型人员来推行一种项目管理模式,他们可以在项目的不同领域和不同阶段胜任 一般性工作(Arpin,1998)。通才型团队打造的展览,最终将促进参观者对展览的理解,并能够致力于博物馆更宏伟的目标,即创建机构与社会之间的桥梁。不能将此与所谓的博物馆内容“通俗化”混 为一谈(Furedi,2004;Padon,2014),因为该模式以观点和视角的多重性来提升团队水平及多学科 性。1988年时的项目经理拥有在遗产和交流部门的丰富工作经验—很多项目经理曾供职于加拿大公 园管理局(Parks Canada)6 —并位居一种基于基质(matrix)的团队结构的核心,这样的团队中包括了教育工作者、文献学家、文物管理员/策展人以及设计师7 。这些专门人才都有着类似的教育背景,大多拥有魁北克城拉瓦尔大学的学士学位(有的在进入博物馆后又继续取得了硕士学位),尤其以人类学专业居多(Bergeron,2002)。

该模式优先考虑项目经理对专门化知识(包括专门化研究)的应对与诠释,这类知识衍生于博物馆之外,也就是来自高校。研究者基于受聘合约,就特定选题撰写研究报告,并且/或者在(博物馆设立的)科学委员会担任顾问。他们对具体展览的理念、结构划分和方案并没有多少影响力,那些都是项目经理的职责,是与博物馆同行合作的产物。8 如简斯在20世纪90年代初所指出的,“基质管理的明显缺陷在于有可能使忠诚度、资源及时间彼此形成冲突,这在缺乏一种普遍共享的集体目标时尤为突出。组织文献揭示出,基质体系更像一种精神状态而非工作平台,在此必须学会容忍不确定性,并有效地对复杂性进行 管理,而不是将其简化”(Janes,2013)。MCQ近三十年对该模式的应用能够证实这些潜在的缺陷,但同时也提供了可持续性的解决方案,我们将基于最近两个团队的展览项目“反叛的身体”(Rebel Bodies)和“这是我们的故事”(This Is Our Story),在后文展开讨论。

【“反叛的身体”与“这是我们的故事”】

MCQ近来投身于一些实验性项目,探索博物馆展览空间的可能使用途径,以促进艺术表达和社群参与,同时用展览项目来测试向魁北克及国际艺术家提供使用MCQ空间和藏品的可能性(Viau-Courville, 2012)。“反叛的身体”始于2015年,专门讲述当代舞蹈。它跳出了博物馆参观的传统经验,成为可当场参与的过程性展览,并且催生了人们对演出及非物质文化遗产的探究。它强调了当代舞蹈那种飘忽不见、转瞬即逝的性质,视其为社会记忆的一种载体。展览将博物馆参观者与当代舞蹈界人士聚集于一处。参观过程中,展览的创作者意在让观者感受到,舞者躯体的运动可以成为这个人面向社会的途径—成为政治抗争与社会变革的媒质。我们的行动能够影响社会变革。当代舞蹈与既定的历史和政治语境成为平行结构,带领参观者超越了预期的博物馆体验,并鼓励他们用身体而不是精神来思考和行动。

策展团队的组成包括:一名项目经理,他早先曾与一群魁北克舞蹈家合作过;若干名编舞,负责确认在展览中依次呈现的、既精心编排又有社交亲和力的六种身体“状态”—自然身体、艺术鉴赏身体、都市身体、多技术或多学科身体、政治身体以及非典型身体。“反叛的身体”由几个板块组成,渐进地把参观从被动的、信息收集式的体验转型为积极参与式的活动(Côté,2015;Bernier and Viau-Courville, 2016)。

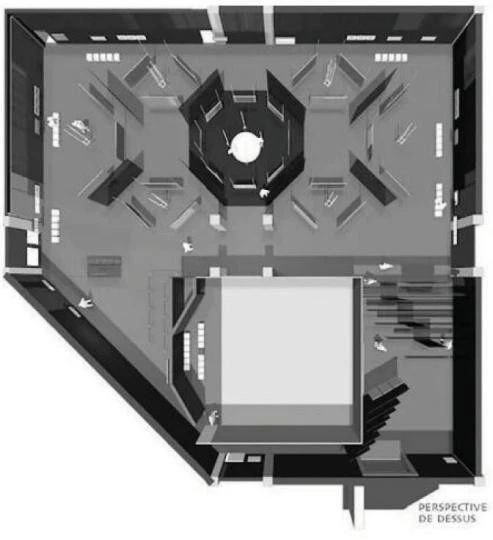

“反叛的身体”展厅的电脑合成图像 © 文明博物馆/ 时间工厂

第一板块展出的是六种状态的呈现,及当代舞蹈的简介—当代舞蹈发展中的转折点、引领其从现代舞转型为当代舞的著名艺术家。里程碑式剧院风格的幕帘使观众能够窥见当代舞蹈的基础:定义、历史、编排的关键理念、原创来源、舞蹈中的特定准则,以及使得身体具有社会属性的交际舞的流派。参观伊始时配备的耳机以内容叙述和音乐伴奏提供了额外的信息。音频内容随观者在展区内移步而变换。一座里程碑状的八屏环形装置安放在展区中央,显示着对斯特拉文斯基《春之祭》(1913)众多再演绎版本中的八个。这一装置表明,某一特定的表演会随着社会和政治的转型(比方说,女性社会地位的改变、同性恋、美学价值等)而发生深刻的变化。

《春之祭》周围有六个沉浸式单元,每单元由三块围绕着参观者的巨型屏幕组成。

每个单元展现经精心编排的舞姿中的一个。单元内容由项目经理与舞蹈家合作完成。建构起单元叙事后,舞蹈家通过摄像机接受纪实性访谈,并受邀至博物馆,将每一种身体状态进行表演性诠释,工作人员将此过程也录制下来。

舞蹈家创建的分镜头板块的照片也包括在最后的影像投射中,以演示其整个创意流程。最终与观众见面的编辑版本将舞蹈家的访谈、录制的表演、分镜头板以及增添的拍摄特效全都串联起来。在其他板块中还设有信息台,展示世界各地的影像资料,其中一种展示工具由魁北克舞蹈界人士制作,用以记录当代舞蹈的有形及无形的证据。

参观的最后一站设在面积达100平方米的“工作 室”,将展览变为了创造与表演的场所。这一构想的开发者是MCQ的教育专家,他们还与总部在蒙特利尔的“时刻工厂”公司合作设计并创建了“工作室”。在这里,数字媒介和沉浸式技术用来将参观者转化为舞者,他们变成了《乔》的剧团成员,这是魁北克舞蹈家兼编舞家让·皮埃尔·佩罗于1983年创作的作品。参观者在艺术家及/或MCQ现场工作人员的协助下,穿上原剧演员的靴子、外套和帽子(复制品)。佩罗的资深助手事先录好了指令,“训练”参观者重新表演编排的舞蹈。表演过程全程摄像,并在展厅入口处一块巨型屏幕上与《乔》的原版表演影片并排逐次放映。观众于是能看到自己参与的两分钟编舞,也相应地通过重新演绎而保存了记忆。

展览期间还组织了现场编舞驻馆见习,提供了观众与艺术家之间互动的新形式。观众目睹舞蹈是如何被赋予理念的,身体的行动如何成为社会记忆有意义的载体。驻馆期间的创作时段及由此产生的舞蹈表演都记录并保存在博物馆藏品里(以数字存储或物质记录的方式),以保存人类学创造及艺术创作过程的证据。

该项目知识的分享和交换发生于社群参与过程中,在这个例子中就是与艺术界的交往。人们把博物馆视为促进社群创造力的平台,并把舞蹈家的表演与心得(作为非物质文化遗产)放在最显眼的位置,从 而创造了意义(Bernier and Viau-Courville,2016)。这也是展览项目经理所面临的挑战,他既非专家,又不是当代舞蹈或其他表演形式的创始人,但他要负责整合并升华通过与艺术家共事而得来的知识。与此类似,和教育部门同事的合作也使他们提升了展览中的教育手段—例如那间“工作室”。

“反叛的身体”展览中的《春之祭》装置 © 文明博物馆

摄影:Audrey Brossard

展览中的沉浸式单元,每一单元都与艺术家合作制成 © 文明博物馆

摄影:Jeremie LeBlond-Fontaine,来自Icône

此外,馆内艺术品在此展中尽皆雪藏,因为展览团队感到这些都会干扰人们把注意力集中于创造过程以及当代舞蹈的非物质文化遗产性质上。结果,负责藏品保管的人员几乎无事可做,只需要在某些环节上拿出几卷文献。MCQ先前就有过无物件展出的实验项目,强调创造的非物质维度。从根本上说,“反叛的身体”同样也是博物馆就现状做出的一种回应:责权分享的策展制度在博物馆语境中仍然是一种挑战,尤其是如何找到最佳途径来鼓励博物馆与艺术家的合作,而不仅仅是让出创造的空间(Viau-Courville, 2017)。

艺术家Margie Gillis在镜头前表演 © 文明博物馆,经Margie Gillis授权

在“工作室”一次有观众观看的《乔》彩排表演中,艺术家与博物馆工作人员在镜头前 © 文明博物馆 摄影:Jeremie LeBlond-Fontaine,来自Icône

【“这是我们的故事"】

“这是我们的故事:原住民及21世纪的因纽特人”(This Is Our Story: First Nations and Inuit in the 21st Century)作为常设展始于2015年。之前馆方与多个社群的原住民合作了四年之久,意在更新1998年的展览“遇见原住民”(Encounter with the First Nations)。该展览探索了魁北克十个原住民族及因纽特人的历史和文化,展览制作本身也是与他们一起完成的。除探讨一系列主题外(例如仪式、宇宙观或物质文化),展览还基于每个族群的描述与再现整合了人们当下对原住民(物质和非物质)文化遗产的认知。9 借此,这个项目使参观者更好地理解了魁北克原住民的历史和现实语境(Arsenault and Davignon,2015;Jérôme and Kaine,2014;Kaine et al.,2016)。

由项目经理领衔的展览团队包括了不同制作阶段的不同参与者。学术伙伴与文化伙伴携手合作。前者主要是高校科研人员,他们就展览方法提出建议;后者则来自原住民团体,他们提供了书面及口传的具体文化内容。2010年,所有原住民及因纽特人的权威人士共同出席了在MCQ召开的第一次大会。博物馆工作人员与族群成员一同研究在新展上需要凸显的图文,认可MCQ所建议的科学合作以及所要开展的田野调查,其中包括方法、目标、日程等。田野调查发起于2010年和2011年,包括由“红盒子”(La Boîte Rouge vif)设计并实施的访谈,这是总部设在魁北克大学西库蒂米分校的一个组织,与MCQ合作,专门从事原住民文化的振兴。

原住民社团的代表全程在场。受访者应邀就大会上达成的主题与事务进行评价。另组织“创意工作坊”来进行观点交流,并为展览内容找寻最合适的做法。“红盒子”和MCQ提供了田野调查的一个样本,在2011年MCQ大会时呈递给各个族群团体并得到了肯定。随后MCQ的保管人员组织了文物工作坊,旨在选定最相关的物件,以解说已得到认同的展览叙事。

2012年,MCQ的保管人员和“红盒子”分别向项目经理提交了精挑细选的物件清单和一份完整的田野调查综合报告,项目经理便着手制定主题布局和策展理念,在得到博物馆董事认可之后,再呈递所有文化合伙人核准。

让原住民社团作为自身文化的创造者和专家发出自己的声音,一向是众多加拿大机构的宗旨。他们遵循“加拿大博物馆协会特派小组”的精神,主张将合作展览视为讨论相关当代问题的论坛,及促 进公众积极理解原住民族的途径(CMA,1992)。“这是我们的故事”中,项目经理拿到的展览内容以原住民社群的故事为基础,产生出关于当代原住民文化的具体(且基本)的观点与文化视角;也就是一群个体如何认知和解读他们当下、当代的现实,还有他们的过去。博物馆另请了一位研究魁北克原住民的史学专家,来(重新)建构魁北克原住民历史的常设展,他在项目后期受聘,负责提供共时性和主体性的历史叙述。

“这是我们的故事”展厅场景 © 文明博物馆

拍摄:Jeremie LeBlond-Fontaine,来自Icône

如安德里亚·维特康所言,在展览叙事中回顾历史,可以使得“原住民与殖民团体之间,以原住民的方式走向和解”(Witcomb,2014)。这应了露丝·菲利普斯的说法:“博物馆能够认可根据多样性文化传统所生产的知识,并由此解构了现代性普适价值。”(Phillips,2015,转引自Witcomb,2014。将历史叙事作为总体框架纳入“这是我们的故事”的确是一重大挑战,甚至引起了矛盾,因为其中的种种协商并非发生于一个原住民部族和一个殖民者群体之间,而是在殖民者与11个原住民部族之间,每个都有自身的历史和当代现实。多族群田野调查确实导向和解,然而塑造一种共通的历史框架却引发了摩擦。不过最终,项目经理的角色还是起了促进的作用,而不是对内容进行裁定。

对更宽泛的历史框架的纳入不啻是协商过程中最大的挑战之一,这不仅要跟原住民团体打交道,还要与项目的科学委员会(主要由大学研究人员组成)沟通。最终获得原住民社群认可的展览实际是折中的产物。各持己见者聚集一堂,为了一场能反映当代原住民现状的展览而达成共识。虽然在参观路径及技术支持的选择上众说纷纭,但项目在合作上的成功仍然有目共睹:每个族群都能够通过协商而将自己的议题整合到展览过程中(Shelton,2003;Mason et al.,2013;Arsenault andDesbiens,2015),都能将“这是我们的故事”视为博物馆与原住民之间文化对话的论坛。

在“这是我们的故事”制作期间与原住民团体的磋商 © 文明博物馆

【讨论】

对更宽泛的历史框架的纳入不啻是协商过程中最大的挑战之一,这不仅要跟原住民团体打交道,还要与项目的科学委员会(主要由大学研究人员组成)沟通。最终获得原住民社群认可的展览实际是折中的产物。各持己见者聚集一堂,为了一场能反映当代原住民现状的展览而达成共识。虽然在参观路径及技术支持的选择上众说纷纭,但项目在合作上的成功仍然有目共睹:每个族群都能够通过协商而将自己的议题整合到展览过程中(Shelton,2003;Mason et al.,2013;Arsenault andDesbiens,2015),都能将“这是我们的故事”视为博物馆与原住民之间文化对话的论坛。

1992年,让·达瓦隆对发生在博物馆内的飞速而深刻的变化有如下评论,“博物馆进入市场的逻辑,”他写道,“实际上意味着另外一件事:表明了博物馆致力于在公众与展览—也就是文物和一系列知识,无论后者指的是科学知识、工艺品还是某社会群体的记忆—之间做好一个中介。它指示出,博物馆寻求生产展览(exposé),并为公众发展更好的交流工具”(Davallon,1992)。他的话彰显了彼时人们在接受博物馆组织变化时所表现的乐观态度;而今,这些原则在博物馆的成功及持续应用更支持了达瓦隆观点的有效性和前瞻性。不过,这些策略变革所产生的长远影响同样值得注意和进一步反思。在达瓦隆发表上述观点的二十年后,UBC人类学博物馆的主任安东尼·谢尔顿也提醒我们说:

这些建构理论上应该有助于缩小博物馆活动与更宽广的社会之间的差距,但在实践中此类控制措施导致了更高的集权度,权力进行了重新定位与集中,进入了非馆长的职业经理人阶层,使得博物馆政策从属于外部机构的目标。这一在博物馆内部影响深远且鲜有人意识到的变化是目前须认真对待的最重要问题之一(Shelton, 2011)。

当然,两者看法各有千秋。一方面,将重心更多放在宣传与社会包容上,确实提升了博物馆的社会价值。帕特里克·博伊兰对博物馆专业人员的研究(例如Boylan,2006,2011)表明,“处于不同国家及传统的博物馆人员数量不仅大幅增加,而且从职业与技能专长来看,也变得极为多样,反映了他们对博物馆的当下认识:服务于社会及其发展的、活跃的,又经常是非常复杂的机构”(Boylan,2011)。另一方面,如谢尔顿所指出的,同样重要的是须对非馆长化的、分离学术的博物馆实践的影响进行评估。对于馆内科研活动的地位,一直存在争议(O’Neill,2002;Poulot,2013),不过诸如MCQ这样的主题型博物馆已在其优异的实践中远远走在前面,它们的做法关乎展览的意义和知识的传播,并将最理想的博物馆技术用于获得越来越宽广与多样的观众群。

然而,博物馆实践中对经理人模式的运用与社会科学中的重要进展,即“物质转向”(Hicks, 2010)似乎保持着某种融合的态势。或许有讽刺意味的是,这种进展谋求背离正规和符号化的物品研究方法—这两个要素正是为新博物馆学家所诟病的—取而代之的是从物品如何调和社会关系的角度来检视其物质文化(Gell,1998)。换言之,这是新博物馆学家从一开始就在探寻的以人为本的研究方法。露丝·菲利普斯便是宣扬在物质性与可视性方面改弦更张的积极倡导者,这可以提供更深远的背景,来重新思索博物馆“作为一种展示性空间如何发展,以应对多元文化主义所引起的伦理、政治与表象系统的挑战”(Phillips,2005)。与学术分离的魁北克博物馆机构对这些全球性的物质性视角的整合步伐则比较缓慢。我们认为,在魁北克,这种分离或许还是要归因为谢尔顿所谓的两极化。

【项目建设关系中的挑战】

自1988年MCQ开馆以来,项目经理一直需要有硕士学位;近年来聘请的经理则几乎都已完成研究生学业(大多毕业自拉瓦尔大学),其受高等教育状况已非昔比,日益接近加拿大其他采用更传统的馆长制—与经理人制截然相反—的博物馆[例如安大略美术馆(the Art Gallery of Ontario)、皇家安大略博物馆(the Royal Ontario Museum)];传统馆长制的博物馆仍专事特定的藏品系列或研究领域。在加拿大也有逆向而动的例子:拥有博士学位的学者型馆长走出去接触某社群,视之为展览内容的促成者,其方式与项目经理人模式的“反叛的身体”相同(例如Gosselin,2015)。不过相较之下,项目经理人,特别是在社会博物馆架构下工作的,知名度要低很多(在魁北克省和法国的许多博物馆网站上,甚至很难找到项目经理人的名字)。

MCQ原计划的目标是保证“每个展览项目都能借鉴所有学科的研究者,从而保证主题并非是一家之言的产物”(Bergeron,2002),但回头再来看简斯对于基质管理的评价:双重效忠与暧昧也许会逐年而生,而项目经理那种团队驱动的理想,会很自然地在现实背景面前失色:更短的期限、经济上的束缚;更重要的是,对创新、原创身份及得到认可的渴望。诸如“专员”这样的用语同样具有歧义,有可能制造出虚假的等级,这对横向管理的理想而言是个困难的挑战。

以上所述都产生了典型性情境。应接不暇的项目经理常常要同时承接三场展览,无可否认、无可厚非也无可避免地愈发依赖某一个外部研究员出具的主题报告。研究员通常在本地聘请,跟着同一个项目经理辗转各个展会。这些经理腾不出时间去接触与收集来自外部咨询顾问的反馈意见,于是在总体上也并不热衷于接受这些始料未及的观点所可能引起的额外挑战。其结果显然就是背离了多学科性与多重声音,而后者正是具有社会责任感的博物馆学的本质特征。

不过,MCQ于2013年做的一项内部雇员调查表明,对于合作关系负面影响最大的是其价值得不到承认;常在展会之间连轴转的专业人员并不能获取公众的认同,最多只出现在职员名单上,或是在发布会上被偶尔提起。实际上,参与协作的大学教授的公众辨识度与被引用率高于其他所有博物馆专业人员,这一现象与原来那种非专员模式的途径形成了很明显的对比。这有可能导致受挫感,以及某些专业综合征的蔓延。当项目经理尤其是较为资深者被非正式地问及如何描述自己的工作、如何与加拿大的其他职业群体相比时,他们常常把自己与馆长或策展人相提并论。然而如前所述,在其他馆长负责制的加拿大博物馆里,馆长享有更高的公众曝光率,他们有自己的科研项目,有学术著作出版并引以为工作成就的一部分。10 因此,这种团队驱动型的展览常常苦于机遇的短缺,这与原创需求和创新性的需要相抵触。

【在展览设计中保持包容】

社会博物馆极为珍视作为后殖民与社会性理想的包容精神,而“反叛的身体”和“这是我们的故事” 作为参与式项目,也是博物馆对可能出现、背离包容性的风险的回应。两大展览的基石都是项目经理与各社群成员的密切合作。每个参与式项目的实效性,都非常倚重双方实际地缘距离的亲近度,而在“这是我们的故事”的例子中,则要靠本地的研究者来维护好项目。如前文所论,对于不少人类学或人种学博物馆而言,对学者型馆长模式的背离,其实是对藏品收集过程中的殖民性的反应。这一殖民性体现在对“非西方”物品的攫取与展览,而其发源群体往往是被边缘化的。在社会博物馆里,经理人的策展实践同样也寻求摆脱学者型馆长的那种学科性与单一化观点,并以此提升博物馆的社会关联性。

多年来,加拿大/魁北克的博物馆都在面对日益缩短的制作期限和日益沉重的经济压力。其结果是,表现世界各地民众文化的展览团队,经常不得不依赖于单一外部研究者所提供的内容素材,其意义的产生只能靠少数几个致力于传播知识的专业人员的视角。比方说以中国为选题。一个从未去过中国的项目经理,对中国也不熟悉,于是外包给当地大学的一位研究者出具主题报告。项目经理再据此撰写概述,并请藏品保管人员和教育专家介入展览的叙事加工,以藏品展示来丰富参观者的体验。设计者(本馆或签约的)或许也对中国知之甚少,于是根据自己的想象外加项目经理的提示线索来构图。如此产生的情境,尽管有些夸张,却并未太偏离典型情境,其“声音”基本上反映了项目经理和设计者的构想。这样的中国展仍是作者原创的产物,但肯定不是中国的观点,在此情况下,中国的观点反而是被边缘化的。

如今此类展览总的来看还是富于创造性的,只要博物馆机构全力推出,它们的地位还是会相当稳固。不过,多项研究(Lake et al.,2001;Conrad et al., 2009)结果强调,观众仍然信赖博物馆提供的百科全书式的学习机会,胜过其他任何媒体。其中很难区分原创性展览和项目操作式展览,前者体现的是一个团队的专业人员对一个非西方主题的观点,后者则包容了源社群的声音。“反叛的身体”和“这是我们的故事”以及MCQ做出的某些机构调整(见下文结论部分),便是为了社会博物馆可持续发展的未来而做的必要修正。

【结语】

在那些更能体现公民心声的博物馆里,社群的参与日益取代了传统的馆长制体系(Mason et al., 2013)。组织与运营上的重大调整促进了文化民主和更多接触大众的理想。文明博物馆于1988年开馆之初就摒弃了学者型馆长模式,是博物馆对如今已广为接受的假定的回应,即执掌博物馆是需要竞争上岗的(Witcomb,2006)。然而,其他研究表明(例如McCall and Gray,2014),非馆长负责制的经理人模式较难经受得住时间的考验,因为不同的利益因素会群起相争,最终给跨学科性、多重声音和包容性带来巨大的影响。本文提供了一个讨论这些挑战的机会,但同时也提出了必要的修正,这是新博物馆学早在近三十年前就带给MCQ的变化。

传统的(学者型)馆长驱动型策展模式与经理人策展模式之间的差别正鼓励着人们寻求研究与博物馆实践之间更多的联系,尤其是关于藏品的。尽管文物仍在日积月累,但在展览活动中并没有太多用武之地,因为如今的展出愈益青睐将新媒体、数字技术等作为文化和解、教育活动及改善访客路径的工具。近来,博物馆的研究部门得到了强化,但同时与组织架构中的展览部脱钩,而专属藏品部门。此举是为了加强藏品研究,并将展览制作与藏品保护协调起来。11 与魁北克社会与文化研究基金(FRQ-SC,Quebec’s Social and Cultural Research Fund)合作新增的奖学金项目面向研究生设立,鼓励他们研究博物馆藏品,并重申了社会博物馆生产专业知识的能力,这些知识日后都可以为展览团队所用。其他组织性活动也在致力于协调学术研究与经理人实践之间的关系,如(重新)聘请有博士学位的人作为终身员工,他们虽然不直接参与展览或基础研究,但有途径寻求出版机会,发展与大学研究部门的新合作,在国内外都有很大的影响力。

这些尝试和努力生发出一系列基于博物馆的教学课程,从而推动并完善了魁北克的高等教育体系,同时也为博物馆专家与高校研究人员的共同合作提供机遇,突出了博物馆在研究与知识分享交换中的作用。2014年,MCQ还主办了首个国际性同行评审刊物,作为在高等教育机构与博物馆部门之间分享和交换知识的平台。所有这些创举都有助于在学术界与博物馆之间架起桥梁,突出了社会博物馆的学术价值,模糊了学术、研究、博物馆以及传播领域之间的某些界限。这反过来亦使得项目经理有更多机会与大学研究人员(主要是在魁北克城,也有全国乃至国际的)接触,展开更广泛、更可持续的合作。项目经理与致力于提升博物馆研究学术水平的同事之间更紧密的联系,通过与来自不同高校和智库的多样性研究人员建立合作关系的方式,保证了展览观点的多重性。

不过社会博物馆近来及即将产生的最重大变化,是博物馆专业研究生的崭露头角,这一新生代从业者标志着博物馆专家结构的重新整合,即专事博物馆研究的专家,与更具体负责展览制作的专家的整合。新兴的博物馆技术学(法国称为muséographe,魁北克则称为muséologue)如今正对作为展览设计者的项目经理的原初角色—及其边界—进行进一步的定义(Chaumier and Levillain,2006)。12 关于项目管理的更好定义能够大大强化参与式项目,并让社群成员有更多的发声机会。我们也希望,这也能够同时加强同系列职位的专门性,如馆长与研究员,他们会相应地巩固非参与式的原创性展览。

【注释】

1. 大型博物馆位于蒙特利尔和魁北克城,大都由说英语的知识分子社团建立,举几个这类社团的例子:魁北克城的魁北克文史学会(1824)、蒙特利尔的蒙特利尔自然史学会(1826),还有大学博物馆,例如达西博物馆(Musée Taché,位于休伦)、拉瓦尔大学博物馆(19世纪60年代建立)、雷根帕斯博物馆(1882),以及蒙特利尔艺术协会(蒙特利尔美术博物馆)(1860)。

2. 作为国立博物馆,MCQ自创建伊始便逐步演化为多位点的博物馆综合体,它深受法国博物馆学和一些新理念的影响。这些新理念关系到一种新型博物馆架构的发展,这一架构最终在20世纪90年代之后被命名为musée de société(社会博物馆),尤其盛行于魁北克和欧洲法语区。作为兼容并包的遗产机构,社会博物馆向生态博物馆、遗址博物馆以及历史与人种学博物馆吸取实践和政策经验并加以整合,把工作重心放在展览制作和市民参与上(Desvallées and Mairesse,2011;Alcalde i Gurt et al.,2012;Drouguet, 2015;Chevalier and Fanlo,2013)。此外,社会博物馆还致力于打破传统的二元定式:如东方/西方,本地/外来,艺术/工艺,倡导“将人种学延伸至所有人,包括自身……(并推行)如下主张,即西方以及其他地方所出现的问题,解决方案只能是整合:艺术博物馆展现所有人的艺术,社会与文化博物馆则展现所有的人”(Kirshenblatt-Gimblett,2006)。关于魁北克博物馆及魁北克博物馆学的发展与影响的更多描述,可参见如Bergeron,2002;Montpetit,2015;Carter and Macias-Valadez,2016。

3. 这指的是菲利普·犹塔德最近对“记忆”(2013)的提及。此前他曾讨论过20世纪60年代社会科学朝着历史叙事的大幅转向,意图背离形式主义(formalisim,以日期、名字和场所为基础),并走向更相对化的世界观念(Joutard,2013)。犹塔德关于皮埃尔·诺拉的讨论更进一步强调了回忆录研究方法对于理解遗产的重要意义。

4. 科申布拉特-金布莱特在文中讨论了这一方法在新西兰特巴巴同加利瓦博物馆的一个模式。类似的话语也主导了其他一些机构,主要是人种学博物馆,例如纳沙泰尔人种学博物馆(Musée d’ethnographie de Neuchâtel)。

5. 对于MCQ最关键的测评主要围绕其主题式策展途径以及在教育工具研

发和文化调解上所做的贡献。关于魁北克项目经理的更多讨论,参见题为Analyse de la profession de chargée ou chargé de projet aux expositions的报告(SMQ,2000)。

6. 加拿大公园管理局在加拿大/魁北克文化遗产模式建构及其相关实践方面,起了重要的先导作用。公园管理局、新博物馆学运动以及诸如1967年蒙特利尔世界博览会这样的重要事件所产生的影响,极大促进了包括MCQ在内的魁北克博物馆的形成(参见Montpetit,2013;Bergeron,2009)。

7. 魁北克的档案文献学家,或曰agents de recherche,最初负责的是为项目经理撰写综合报告,并就各类主题做探索性研究,以充实展览内容。这一职位在MCQ几已绝迹。关于法国类似职位的描述,参见Projet d’exposition: guide des bonnes pratiques一书的“档案文献学家”部分。在线阅读:http://www.lesepl.fr/pdf/exposition_guide_bonnes_pratiques[2016年1月3日访问,pdf版]。

8. 关于魁北克展览制作的更多详情,可参见报告Dictionnaire de compétences mise en exposition,由魁北克博协(the Société des Musées du Québec)出版。在线阅读:http://www.musees.qc.ca/fr/professionnel/publications/smq/dictionnaire-des-competences-mise-enexposition[2016年1月3日访问]。

9. “这是我们的故事”是一次超越原展的机遇,也就是说,它运用参与式实践的新进展与国际上的共同努力来拓宽对文化遗产的见解及其表述,例如UNESCO于2003年通过的《保护非物质文化遗产公约》中的表述。

10. 最近的一个例子是获奖展览项目“图说美洲”(Picturing the Americas),由安大略美术馆和圣保罗州立画廊(Pinacoteca do Estado de São Paulo)及特拉美国艺术基金合作举办(Brownlee et al.,2015)。

11. 尽管之后取消了作为单独部门的研究部,但读者或将注意到,研究功能本身仍然维系其横向研究能力。

12. 有关魁北克和欧洲法语区之间区别的批判式检视,可参见Drouguet (2016)。

【参考文献】

Alcalde i Gurt, G., Boya Busquets, J. and Roigé i Ventura, X.(eds). 2012. Museums of Today: The New Museums of Society. Barcelona: Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural.

Arpin, R. 1992. Musée de la civilisation: concept et pratiques. Québec: Musée de la civilisation. Montréal: Éditions Multimondes.

Arpin, R. 1998. Le Musée de la civilisation: Une histoire d’amour. Québec: Musée de la civilisation/Fides.

Arsenault, D. and Desbiens, N. 2015. L’exposition des objets de cultures autochtones aujourd’hui, gain ou perte de sens? Le cas de l’exposition « C’est notre histoire. . . » au Musée de la civilisation de Québec. In: I. Arrieta Urtizbera (ed), El desafío de exponer: procesos y retos museográficos, San Sebastián: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, pp. 71–102.

Assunção dos Santos, P. and Primo, J. (eds). 2010. Understanding New Museology in the 21st Century. Cadernos de Sociomuseologia, No. 37, pp. 5–13.

Bennett, T. 1995. The Birth of the Museum London. London: Routledge.

Bergeron, Y. 2002. Le « complexe » des musées d’ethnographie et d’ethnologie au Québec, 1967–2002. Ethnologies, Vol. 24, No. 2, pp. 47–77.

Bergeron, Y. 2009. Mémoires révélées. Le rôle de l’exposition Mémoires dans la perspective du défi de l’ouverture du Musée de la civilisation. In: Y. Bergeron and P. Dubé (eds), Mémoire de Mémoires. Une exposition permanente au Musée de la civilisation, 3–24. Québec: Presses de l’Université Laval.

Bernier, H. and Viau-Courville, M. 2016. Curating Action: Rethinking Ethnographic Collections and the Role/Place of Performing Arts in the Museum. Museum and Society, Vol. 14, No. 2, pp. 237–252.

Boylan, P. J. 2011. The Museum Profession. In: Macdonald, S. (ed), A Companion to Museum Studies. Chichester: Wiley-Blackwell, pp. 415–430.

Boylan, P. J. 2006. The Intangible Heritage: A Challenge and an Opportunity for Museums and Museum Professional Training. International Journal of Intangible Heritage, Vol. 1, pp. 53–65.

Brownlee, P. J. Piccoli, V. and Georgiana, U. (eds). 2015. Picturing the Americas: Landscape Painting from Tierra del Fuego to the Arctic. New Haven: Yale University Press.

Canadian Museums Association. 1992. [Online]. Report of the Task Force on Museums and First Peoples. Assembly of First Nations and Canadian Museums Association, Ottawa. Available at: http://museums.in1touch.org/uploaded/web/docs/Task_Force_Report_1994.pdf [accessed 8 November 2016].

Cannon-Brookes, P. 1994. The Role of the Scholar-Curator in Conservation. In: S. Knell (ed), Care of Collections (Leicester Readers in Museum Studies) London/New York:Routledge, pp. 47–50.

Carter, J. and Macias-Valadez, K. 2016. Changing Realities, Changing Practices: Museums, Training and Professional Development in Québec. Museum International, Vol.1–2, No. 68, pp. 43–52.

Chaumier, S. 2015. Le musée de science : agent de socialisation aux sciences ou acteur de changement? Du musée temple aux sciences citoyennes. THEMA. La revue des Musées de la civilisation, Vol. 2, pp. 10–22.

Chaumier, S. and Levillain, A. 2006. Qu’est-ce qu’un muséographe? La lettre de l’OCIM, pp. 13–18.

Chevalier, D. and Fanlo, A. (eds). 2013. Métamorphoses des musées de société. Paris: La documentation Française.

Conrad, M., L’etourneau, J. and Northrup, D. 2009. Canadians and Their Pasts: An Exploration in Historical Consciousness. The Public Historian, Vol. 31, No. 1, pp. 15–34.

Côté, J.-A. 2015. Rebel Bodies: Dance Exhibited. THEMA. La revue des Musées de la civilisation, Vol. 3, pp. 136–148.

Davallon, J. 1992. Introduction. Le public au centre de l’évolution du musée. Publics et Musées, Vol. 2, pp. 10–18.

de la Rocha Mille, R. 2011. Museums Without Walls: The Museology of Georges Henri Riviére. [Ph.D. Thesis. City University London].

de Varine, H. 2006. New Museology and the De-Europeanization of Museology. In: Su, D., Davis, P., Maggi, M. and Zhang, J. (eds), Beijing: Communication and Exploration: Papers of the International Ecomuseum Forum, Guizhou, China. Chinese Society of Museums. pp. 57–58.

Desvallées, A. and Mairesse, F. (eds). 2011. Dictionnaire encyclopédique de muséologie. Paris: Armand Colin.

Drouguet, N. 2015. Le Musée de société: De l’exposition de folklore aux enjeux contemporains. Paris: Armand Colin.

Drouguet, N. 2016. L’inconfort du conservateur face au musée « indiscipliné » : la mise en exposition dans le musée de société. THEMA. La revue des Musées de la civilisation, Vol. 4, pp. 11–22.

Furedi, F. 2004. Where Have All the Intellectuals Gone? Confronting the Twenty-First Century Philistinism. London: Continuum.

Garfinkle, R. 2011. Book Review: Museums in a Troubled World. Exhibitionist, Vol. 30, No. 1, pp. 97–99.

Gosselin, V. 2015. Debunking, Decentralizing and Dissonance: Cultural Jamming @ Museum of Vancouver. In: I. Arrieta Urtizbera (ed), El desafío de exponer: procesos y retos museográficos, pp. 47–70. San Sebasti_an: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco.

Harrison, R. 1993. Ideas of Museums in the 1990s. Museum Management and Curatorship, Vol. 13, No. 2, pp. 160–176.

Hasian, M. and Wood, R. 2010. Critical Museology, (Post) Colonial Communication, and the Gradual Mastering of Traumatic Pasts at the Royal Museum for Central Africa (RMCA). Western Journal of Communication, Vol. 74, No. 2, pp. 128–149.

Heinich, N. and Pollak, M. 1996. From Museum Curator to Exhibition Auteur. Inventing a Singular Position. In: R. Greenberg et al. (eds), Thinking About Exhibitions. London: Routledge, pp. 231–250.

Hicks, D. 2010. The Material-Cultural Turn: Event and Effect. In: D. Hicks and M. C. Beaudry (eds), The Oxford Handbook of Material Culture Studies. Oxford: Oxford University Press, pp. 25–98.

Hubert, F. 2013. De nouveaux musées pour des territoires en crise? L'exemple du musée d’Aquitaine. In: D. Chevalier and A. Fanlo (eds), Métamorphoses des musées de société. La documentation Française, pp. 59–64.

Janes, R. 2006. Museums in a Troubled World. London: Routledge.

Janes, R. 2013 [1995]. Museums and the Paradox of Change (3rd Edition). London: Routledge.

Jérôme, L. and Kaine, É. 2014. Représentations de soi et décolonisation dans les musées : Quelles voix pour les objets de lexposition C’est notre histoire. Premiéres Nations et Inuit du XXIe siécle (Québec). Anthropologie et Societés, Vol. 38, No. 3, pp. 231–525.

Joutard, P. 2013. Histoire et mémoires, conflits et alliances. Paris: La découverte.

Kaine, É., Tanguay, J. and Kurtness, J. (eds). 2016. Voix, visages, paysages. Les Premiers Peuples et le XXIe siécle. Québec: Presses de l’Université Laval.

Kirshenblatt-Gimblett, B. 1998. Destination Culture: Tourism, Museums, and Heritage. Berkeley/London: University of California Press.

Kirshenblatt-Gimblett, B. 2006. Reconfiguring Museums: An Afterword. In: C. Grewe (ed), Die Schau des Fremden (Transatlantische historische Studien, Bd. 26). Stuttgart: Franz Steiner Verlag, pp. 361–376.

Lake, Snell, Perry and Associates. 2001. Trust and Education–Americans’ Perception of Museums: Key Findings. Oakland.

O’Neill, M. 2002. The Good Enough Visitor. In: R. Sandell (ed), Museums, Society, Inequality. London/New York: Routledge, pp. 24–40.

Macdonald, S. 2011. Expanding Museum Studies: An Introduction. In: S. Macdonald (ed), A Companion to Museum Studies. Chichester: Wiley-Blackwell, pp. 1–12.

Mairesse, F. 2000. La belle histoire: aux origines de la nouvelle muséologie. Publics et Musées, Vol. 17–18, pp. 33–56.

Mairesse, F. 2015. Conservateur et/ou directeur. In: F. Poulard and J.-M. Tobelem (eds), Les conservateurs de musées: Atouts et faiblesses d’une profession. Paris: La documentation Française, pp. 23–38.

Mairesse, F. and Desvallées, A. 2007. Vers une redéfinition du musée? Paris: L’Harmattan.

Mason, R., Whitehead, C. and Graham, H. 2013. One Voice to Many Voices? Displaying Polyvocality in an Art Gallery.In: V. Golding and W. Modest (eds), Museums and Communities: Curators, Collections and Collaboration.London: Bloomsbury, pp. 163–177.

McCall, V. and Gray, C. 2014. Museums and the ‘New Museology’: Theory,Practice and Organisational Change.Museum Management and Curatorship, Vol.29, No. 1, pp. 19–35.

Montpetit, R. 2013. Une muséologie québécoise dynamique et d’aujourd’hui : Favoriser l’appropriation des collections par les publics de maintenant. Montréal: Ministére de la Culture et des Communications du Québec. Availableat:https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/museologie/Etude_RMontpetit_ RFinal_aout2013.pdf [accessed 29 October 2016].

Montpetit, R. 2015. La scéne muséologique au Québec: Rattrapage et innovation. In: Y., Bergeron, Arsenault, D. And St-Pierre Provencher, L. (eds), Musées et muséologies: au-delá des frontiéres, pp. 31–67. Québec: Presses de l’Université Laval.

Padon, H. 2014. Redisplaying Museum Collections. Contemporary Display and Interpretation in British Museums.Ashgate: Farnham.

Paquette, J. 2015. Le conservateur et la recherche au Royaume-Uni: perspectives d’outre-Manche. In: F. Poulard and J.-M. Tobelem (eds), Les conservateurs de musées: Atouts et faiblesses d’une profession. La documentation Française,Paris, pp. 67–80.

Phillips, R. 2005. Re-Placing Objects: Historical Practices for the Second Museum Age. Canadian Historical Review, Vol. 86,No. 1, pp. 83–110.

Phillips, R. 2011. Museum Pieces: Toward the Indigenization of Canadian Museums. Montreal: McGill Queen’s University Press.

Phillips, R. 2015. Dancing the Mask, Potlatching the Exhibition: Performing Art and Culture in a Global Museum World. THEMA. La revue des Musées de la civilisation, Vol. 3, pp. 12–27.

Poulard, F. and Tobelem, J.-M. (eds). 2015. Les conservateurs de musées: Atouts et faiblesses d’une profession. Paris: La documentation Française.

Poulot, D. 2013. Museum and Research: A Few Thoughts. Musées (Société des Musées du Québec), Vol. 31, pp. 4–11.

Ronan, R. 2014. Native Empowerment, the New Museology, and the National Museum of the American Indian. Museum and Society, Vol. 12, No. 1, pp. 132–147.

Rounds, J. 1999. Meaning Making: A New Paradigm for Museum Exhibits? Exhibitionist, Vol. 18, No. 2, pp. 5–8.

Rounds, J. and McIlvaney, N. 2000. Who’s Using the Team Process? How’s It Going? Exhibitionist, Vol. 19, No. 1, pp. 4–7.

Ross, M. 2004. Interpreting New Museology. Museum and Society, Vol. 2, No. 2, pp. 84–103.

Shelton, A. 2003. Curating African Worlds. In: L. Peers and A. Brown (eds), Museums and Source Communities. London/New York: Routledge, pp. 181–193.

Shelton, A. 2011. Museums and Anthropologies: Practices and Narratives. In Macdonald, S. (ed), A Companion to Museum Studies. Chichester: Wiley-Blackwell, pp. 64–80.

Simon, N. 2010. The Participatory Museum. Santa-Cruz, CA: Museum 2.0.

Tobelem, J.-M. 2005. Le nouvelâge des musées: Les institutions culturelles au défi de la gestion. Paris: Armand Colin.

Turgeon, L. and Dubuc, E. 2002. Ethnology Museums: New Challenges and New Directions. Ethnologies, Vol. 24, No. 2, pp. 19–32.

van Mensch, P. 2003. [Online]. Museology and Management: Enemies or Friends? Current Tendencies in Theoretical Museology and Museum Management in Europe. Available at: http://www.icom-portugal.org/multimedia/File/V%20Jornadas/rwa_publ_pvm_2004_1.pdf [accessed on January 14,2015].

Veillard, J.-Y. 1993. Le Musée de la Civilisation du Québec. Un monde en continuité et endevenir. Terrain, Vol. 20, pp. 135–146.

Vergo, P. 1989. The New Museology. London: Reaktion Books.

Viau-Courville, M. 2012. Diane Landry et l’objet vernaculaire: De la mouvance des objets au Musée de l'Amérique française. Material Culture Review/Revue de la culture matérielle, Vol. 74–75, pp. 205–214.

Viau-Courville, M. 2017. Danza contemporánea y performance en el museo: fronteras y espacios de creación en Corps rebelles. Pasajes de pensamiento contemporáneo, 52 (in press).

Wilkinson, H. 2011. Negotiating Change: Curatorial Practice in UK Museums, 1960–2001. [Ph.D. Thesis, University of Leicester].

Witcomb, A. 2006. Interactivity: Thinking Beyond. In: S.Macdonald (ed), A Companion to Museum Studies. Chichester: Wiley-Blackwell, pp. 353–361.

Witcomb, A. 2014. ‘Look, Listen and Feel’: The First Peoples Exhibition at the Bunjilaka Gallery, Melbourne Museum. THEMA. La revue des Musées de la civilisation, Vol. 1, pp. 49–62.

[本文转载自《国际博物馆(中文版)》 2018年Z1期,第10-25页,部分图片为公众号编辑,转载需联系公众号授权。]

编辑:李垚辰 靳秦乐